『エレベーター・ミュージック~魅惑のタイム・トラベル~』というCDを買った。

「エレベーター・ミュージック」って何?と、多くの人は「そこ」から入るかもしれない。

エレベーター・ミュージックとは何か?

日本におけるBGM産業の歴史をまとめた、田中雄二『エレベーター・ミュージック・イン・ジャパン』(2018)には、次のような解説がある。

エレベーター・ミュージック

日本では少ないが、欧米ではエレベーター内に音楽を流す習慣があったことから、BGMの総称として使われた。基本は会話を妨害しない、インストゥルメンタルが中心。(田中雄二「エレベーター・ミュージック・イン・ジャパン」)

これを読んだとき、村上春樹の長篇小説『ダンス・ダンス・ダンス』を思い出す人もいるだろう。

村上春樹の『ダンス・ダンス・ダンス』では、「エレベーター・ミュージック」が効果的な役割を果たしていた。

すごく静かなエレベーターだな、と僕は思った。(略)天井からはやはり「恋は水色」が流れていた。(略)BGMがパーシー・フェイス・オーケストラの「夏の日の恋」に変わった。(村上春樹「ダンス・ダンス・ダンス」)

主人公の泊まるドルフィン・ホテルのエレベーターでは、(BGMとして)ポール・モーリア・オーケストラの「恋は水色」や、パーシー・フェイス・オーケストラの「夏の日の恋」が流れていた。

これが、いわゆる「エレベーター・ミュージック」である。

ポール・モーリアやパーシー・フェイスを知っている人なら、なるほど、「エレベーター・ミュージック」というのは、1960年代から1970年代あたりに流行った「ムード・ミュージック」のことか、と納得するに違いない。

日本では昭和時代、ホテルをはじめ、オシャレなレストランやデパート、空港のロビーなど(割と上質の空間で)インストゥルメンタルのムード・ミュージックが流されていた。

つまり、「エレベーター・ミュージック」とは、日常生活の中に寄り添うBGM(バック・グラウンド・ミュージック)だったのだ。

日本語では「背景音楽」と言うように、「BGM」は決して主役とはならない(主役となってはいけない)音楽である。

「BGM」は、気づくか気づかないか程度で、無意識のうちに聴かれているものであり、意識的に「BGM」を聴くということは(原理的に)ない(なにしろ「背景音楽」なのだから)。

「そう言えば、なんか心地良い音楽が流れていたな」と感じるのが、BGMの果たす役割である。

だから、「エレベーター・ミュージック」は、必ずしも一流のオーケストラによる、一流のサウンドである必要はない。

ポール・モーリアでも、パーシー・フェイスでも、マントヴァーニでも、リチャード・クレイダーマンでも、ヘンリー・マンシーニでも、101ストリングスでもない、無名の演奏家によるカバー音楽も含めて、それらは、みな「エレベーター・ミュージック」なのだ。

そのため、アメリカで「エレベーター・ミュージック」と言うとき、そこには侮蔑の意味合いが込められている。

時には「缶詰音楽」とか、「ウォールペーパー・ミュージック(壁紙の音楽)」とか、「インダストリアル・ミュージック(産業用音楽)」などと揶揄されてきたのも、「エレベーター・ミュージック」は芸術に本来必要な「音楽的な思想」というものを、まったく持たなかったためだ。

ジョゼフ・ランザ『エレベーター・ミュージック(BGMの歴史)』(1997)は、ムード・ミュージックの詳細な歴史書でもある。

マーケティング面だけを考えても、ムード音楽は単なる「高級ポップス」以上のものになる必要があった。クラシックとポップスの境界線がぼやけるのを歓迎する向きもあったが、軽音楽を敵視する人々には依然としてさげすまれていた。(ジョゼフ・ランザ「エレベーター・ミュージック(BGMの歴史)」岩本正恵・訳)

背景音楽としての「エレベーター・ミュージック」に求められるのは、音楽的な思想ではなく、むしろ、決して印象に残ることのない、決して人を感動させることのない、どこまでも没個性的で凡庸な音楽だった。

だから、厳密に掘り下げていくと、「ムード・ミュージック」と「エレベーター・ミュージック」とでは(本来の目的が異なっているために)それぞれ異なるものである、といった解釈が生まれるかもしれない。

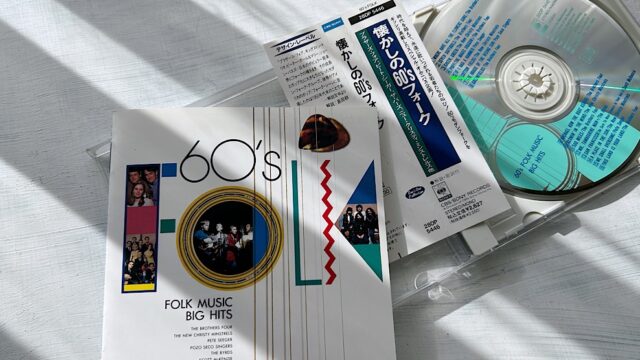

本作『エレベーター・ミュージック~魅惑のタイム・トラベル~』は、「エレベーター・ミュージック」の魅力をたっぷりと堪能させてくれる、素晴らしい2枚組のCDだ。

イージーリスニングのオールスターが勢揃い

本作『エレベーター・ミュージック~魅惑のタイム・トラベル~』のおすすめポイントを書きだしてみよう。

まず、収録曲は、定番の「バック・グラウンド・ミュージック」で統一されている。

ポール・モーリアのヒット曲として有名な「恋は水色」「オリーブの首飾り」「涙のトッカータ」やリチャード・クレイダーマン「渚のアデリーヌ」をはじめ、映画音楽として人気のある「ひまわり」「男と女」「シャレード」「雨に唄えば」「虹の彼方に」「愛のレッスン」「白い恋人たち」「ムーン・リヴァー」「ゴッドファーザー愛のテーマ」などがある。

ボサノバの代表曲「イパネマの娘」「いそしぎ」「マシュ・ケ・ナダ」、洋楽ヒット曲の「ラブ・ミー・テンダー」「マイ・ウェイ」「アローン・アゲイン」「愛のフィーリング」「やさしく歌って」「煙が目にしみる」、今やスタンダードナンバーとなった「枯葉」「サマータイム」「時の過ぎゆくままに」「スターダスト」、クラシック音楽からはフレデリック・ショパンの「別れの曲」まで収録されている。

軽音楽(ポップス)、ムード音楽、ラブ・サウンズ、映画音楽(スクリーン・ミュージック)、スタンダード、クラシックの室内楽(チェンバーミュージック)。

ジャンルを越えた「イージーリスニング」のオールスターが勢揃いで、全40曲、この脈絡のないラインナップこそ、まさしく「エレベーター・ミュージック」といった感じだ。

演奏は、もちろんオリジナルではなく、すべてカバーのインストゥルメンタルで、「ジューヌ・プルミエール・オーケストラ」「田中明子とフローラル・ポップス ’75」「フローラル・ポップス ’71 / シンガーズ・スリー」「ICHIHARA K. with Strings」「テディ・池谷とそのグループ」「STRINGS ’90」「秋満義孝 / STRINGS ’69 / COMBO ’69」「松本英彦 with Strings」「東フィルポップスオーケストラ」「五十嵐明要とドリーミィ・サウンズ」「Y. KOYAMA with Strings」などのクレジットが並ぶ。

オリジナルのCDを探そうと思っても、なかなか見つかることがないだろう、匿名性の高い演奏家集団である。

そもそも、ブックレットには、こんな解説が収録されていた。

スーパーマーケットやデパートなどの商業施設内のエレベーター、エスカレーターやお手洗いなどで、なにげなく空間に交じって流れているバック・グラウンド・ミュージック(略称BGM)。よく聴くとその多くはオリジナル・アーティストによる音源ではなく、言葉は悪いが、薬にも毒にもならないような隙のあるインストゥルメンタル・ミュージックとも喩えられましたが、長く愛されるのには理由があります。(『エレベーター・ミュージック~魅惑のタイム・トラベル~』解説)

匿名性の高い「エレベーター・ミュージック」において、演奏家の存在は不要である。

ひたすら心地良い音楽が流れていることにだけ、その存在意義があるのだ。

本作解説においても「演奏家、アレンジなどについては先入観を避けて聴いていただきたく、敢えて具体的な説明を避けさせていただきました」とある。

このような配慮こそ、真の「エレベーター・ミュージック」に必要なものだったのだろう(そういう意味で本作CDの徹底ぶりは評価できる)。

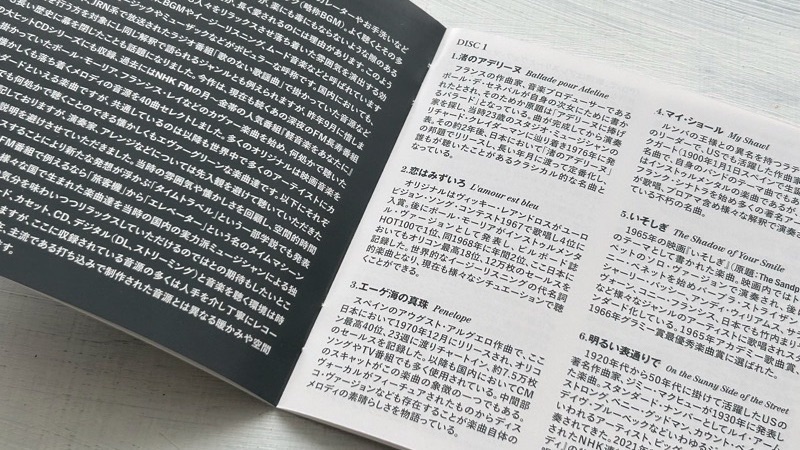

一方で、ブックレットの「曲目解説」は充実していて、これも、本作CDの立派な魅力と言っていい。

明るい表通りで

2021年11月から翌年4月まで放送されたNHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』の物語の中で、ルイ・アームストロングが歌唱するヴァージョンが使用され、出演していた世良公則が劇中で歌唱したことも話題になった。(『エレベーター・ミュージック~魅惑のタイム・トラベル~』曲目解説)

情報が新しいのはともかく、「NHK連続テレビ小説」とか「世良公則」までフォローしてくれているところがいい。

愛のフィーリング

ここ日本でもハイ・ファイ・セットが、なかにし礼による日本語詞、田辺信一の編曲により「フィーリング」のタイトルでリリースし、同年の『NHK紅白歌合戦』でも歌唱、他にも尾崎紀世彦、朱里エイコなどの実力派のヴォーカリストがカヴァーした日本でもお馴染みの楽曲。(『エレベーター・ミュージック~魅惑のタイム・トラベル~』曲目解説)

脇の知識が細かいというか、「ムード・ミュージック」系のCDでは、決してお目にかかることのない解説がある。

やさしく歌って

日本でもインスタントコーヒーのCMソングに起用され、邦題の「やさしく歌って」も秀逸で、渡辺美里や平井堅がロバータ・フラック本人とデュエットするなど、18のカヴァー・ヴァージョンがこれまでにリリースされている。(『エレベーター・ミュージック~魅惑のタイム・トラベル~』曲目解説)

限られた文字数の中で情報量が多い、このブックレットを読むだけでも、本作CDを購入する価値はあるかもしれない(サブスクでは決して体験できないだろう)。

もちろん、本作CD最大の魅力は「エレベーター・ミュージック」だけが持ち得るオリジナルのサウンドにある。

可もなく不可もなくと言いながら、心地良いアレンジと演奏は「音楽中心」ではなく、あくまで「人間中心」に構成されている。

いわゆる「思想」を持った音楽との一番の違いは、エレベーター・ミュージックが「人間中心」の音楽である、ということなのではないだろうか。

全曲インストゥルメンタルだが、オーケストラ演奏に溶けこんだように流れてくる女性コーラスもいい。

インストゥルメンタルにボーカルを加えるというアイディアは、レイ・コニフ『バンド・オブ・ゴールド』(1956)が最初だったらしいが(出典は『エレベーター・ミュージック(BGMの歴史)』)、まるで「幽霊の声」のように遠くから聞こえてくる女性コーラスは、エレベーター・ミュージックには欠かすことのできないものだ。

本作『エレベーター・ミュージック~魅惑のタイム・トラベル~』の特徴を整理すると、次のようになる。

①インストゥルメンタルで収録されているのは、どこかで聴いたことのある有名な作品ばかり(すべて定番曲)

②どこの誰だか分からないアレンジや演奏(高い匿名性)

③それでも心に寄り添ってくれるような心地良いサウンド(徹底した没個性)

大切なことは、本作に収録された楽曲は、すべて現代に録音されたものだ、ということではなかっただろうか。

古い時代の作品が今の時代の音楽として甦る現代性が「エレベーター・ミュージック」にはある。

法人向けに潤沢な予算でレコーディングされた、通りすがりの客を振り向かせるようなパワーに満ちた楽曲の数々。ビロードの布触りのようなリッチな気分にさせてくれるそれら「非売品音楽」には、長屋、畳の日本家屋がまだたくさん残っていた60年代の日本の住空間を、ミッドセンチュリーの洋間のように変える音の魔法があった。(田中雄二「エレベーター・ミュージック・イン・ジャパン」)

注意点を挙げるとすれば、「エレベーター・ミュージック」は、あくまで「背景音楽(バック・グラウンド・ミュージック)」であり、決して主役になるべき音楽ではない、ということだ。

音楽を鑑賞するというよりは、可能なかぎりボリュームを絞って聞こえるか否か程度に流しながら、本を読んだり、ブログ記事を書いたりする。

それが、エレベーター・ミュージックの正しい活用方法だったのではないだろうか。

ジャズやクラシック以外の「第三の選択肢」として、エレベーター・ミュージックはBGMにおすすめのサウンドである。