丸亀市猪熊弦一郎現代美術館監修『猪熊弦一郎のおもちゃ箱: やさしい線』読了。

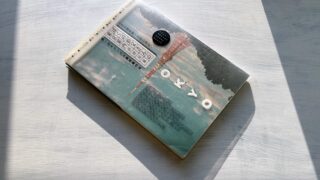

本作『猪熊弦一郎のおもちゃ箱: やさしい線』は、2018年(平成30年)3月に小学館から刊行された、画家(猪熊弦一郎)の物語作品集(評伝)である。

猪熊弦一郎『画家のおもちゃ箱』(1984)も特別再収録。

クウネルの猪熊コレクション

猪熊弦一郎のコレクションを見たのは、『クウネル(vol.20)』(2006年7月1日)だった。

「たくさんあって美しい。猪熊弦一郎の宝物」という記事である。

この本全部に、骨董屋で見つけたものや知り合いからプレゼントされたもの、道ばたで拾ったもの、旅のおみやげなど、猪熊弦一郎の膨大な蒐集品があふれていました。(小野郁夫「猪熊弦一郎の宝物」/『クウネル(vol.20)』)

「この本」とは、1984年(昭和59年)に出版された猪熊弦一郎の著作『画家のおもちゃ箱』のことである。

それは、社会的な評価を受けた美術品ばかりではなかった。

古い帽子の箱やパリの牛乳瓶、コインシルバースプーンなどに混じって、アリゾナの砂漠で拾ったサボテンの骨や、ニューヨークで暮らしていたアパートの壁(の断片)、スーパーカーが印刷されたコーラの王冠などがある。

価値観の異なる人から見れば「ガラクタ」でしかないものも、画家にとっては「宝物」だった。

特に注目したいのは、ニューヨーク時代に暮らしていたアパートの「壁の断片」を持ち帰ったというもの。

「思い出」を「モノ」に変換して保存する手法は、いかにも我々の好みだった。

禁煙記念のパイプや、パリの朝に届けられた牛乳瓶、ハワイのガソリンスタンドの壁にぶら下げられていたナンバープレートなど、猪熊弦一郎のコレクションは、主観的な思い出と密接に結びついているものが多い。

無機質な「モノ」と「記憶」が融合することで、すべてのガラクタは特別な価値観を与えられる(少なくとも、持ち主にとっては)。

独自の価値観でモノを愛する姿勢に強く共感して、『画家のおもちゃ箱』を探したが、既に絶版だという(たった30年前の本なのに)。

発行部数も少なかったらしく、古書価も高かったので、当時は入手をあきらめた(図書館で借りて読んだ)。

『画家のおもちゃ箱』を再録した『猪熊弦一郎のおもちゃ箱: やさしい線』が出版されたのは、それから10年以上経った2018年(平成30年)のことである。

ちょうど、オープンしたばかりの「無印良品 銀座(MUJI BOOKS)」で、この本を見つけたときの感動は忘れられない。

私の小さなもののコレクションの中に、何か不思議なものがある。いつのまにか集めてしまったものばかりだ。(猪熊弦一郎『画家のおもちゃ箱』)

おまけ的な存在である『画家のおもちゃ箱』から先に読み始めた。

猪熊弦一郎のコレクションが、そこに並べられている。

それは、決して「普通の」コレクションではない。

私の性格で、マニヤのようなコレクションのためのコレクションにはしたくないのである。(略)それは高い金を払ってやっと手に入れたものから、歩道で拾った小さなものまで、私にはどれも可愛い友であり宝物である。(猪熊弦一郎『画家のおもちゃ箱』)

猪熊弦一郎にとってコレクションは投機対象ではないから、金銭的価値は問題ではない。

画家自身の思い出と愛情とが、そこには投影されている。

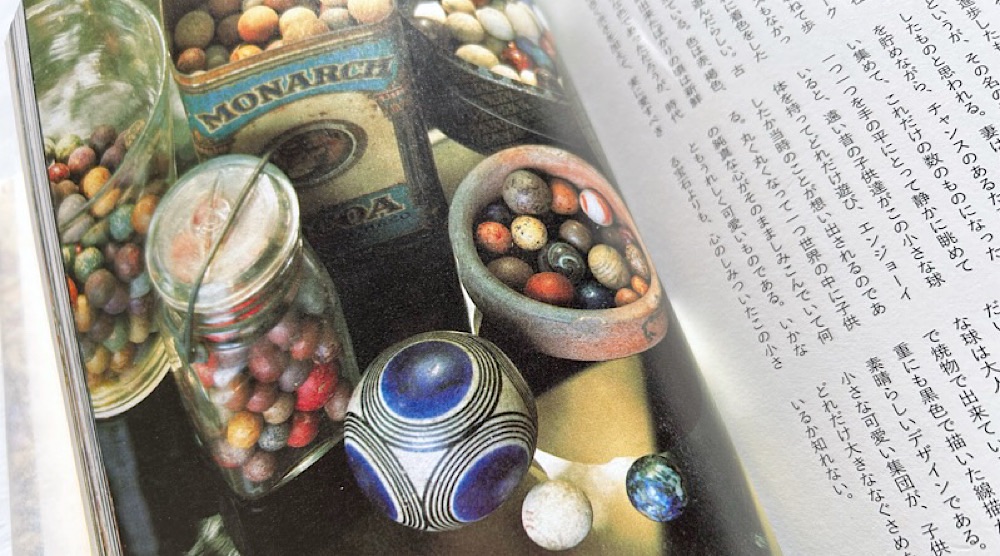

20年以上のニューヨーク滞在中、郊外に出かけるたびにアンティークショップでマーボロはないかと尋ねて歩いた。初期は石も焼物もガラスもなかったから自然土で作り、それに着色をしたものを子供達が持って遊んだらしい。(猪熊弦一郎『画家のおもちゃ箱』)

古いマーボロ(ビー玉)コレクションは、まさに『トム・ソーヤ』の世界を再現している。

コインシルバースプーンも、アメリカの歴史を物語る貴重な証人だ。

アンティークのオルゴールは、戦地を共にした仲間でもある。

沢山の兵隊が毎日のように死の世界に消えて行く中で、私は芸術の力で生きて行くことが出来た。そして激戦地に転々としている間、いつもこのオルゴールは私のポケットの中で私と生死を共にしていた。(猪熊弦一郎『画家のおもちゃ箱』)

それは、もはや、ただのコレクションとは呼ぶことのできないほど、画家との一体感に包まれていた。

ニューヨークで買った北欧デザイナー(ケア・ホルムス)の木製テーブルは傷だらけである。

このテーブルにはいろんな歴史がきずになったり、しみになったりして、残っている。御飯を食べたり、たばこを吸っていて焼け焦げを作ったり、この上で絵を描いたり、そんな歴史がこのテーブルには残っているのだ。(猪熊弦一郎『画家のおもちゃ箱』)

高価なテーブルに残された傷さえ、画家にとっては大切な思い出だった。

三島由紀夫や川端康成や平林たい子や高峰秀子や大宅壮一や池島信平や有吉佐和子が、そこに座って食事をしたかもしれない。

傷があるからこそ、テーブルには、深い愛情が刻みこまれているのである。

イサム・ノグチの提灯とイームズ・チェアの隣に、ススキを挿した北欧のガラスのビンがある。

ジョン・レノンが日本に来ていた時、ちょうど私は病気であった。その時、ススキを見舞に持って来てくれたが、とうとうそれが形見になってしまった。(猪熊弦一郎『画家のおもちゃ箱』)

モノは、単なるモノではない。

モノを集めるということは、古い記憶を残しておくということでもあるのだ。

『画家のおもちゃ箱』は、猪熊弦一郎という画家の思い出そのものと言っていい。

大切な思い出を保管してつもりで、画家は、この本を作りあげたのだろう。

大人という既成概念を脱ぎ捨てる

本作『猪熊弦一郎のおもちゃ箱』は、洋画家(猪熊弦一郎)の評伝である。

猪熊さんは、自由な絵を描く自由な人でした。道端で拾ったゴミも、お菓子の包み紙も、猪熊さんの手にかかれば美しいオブジェになりました。(小宮山さくら「猪熊弦一郎のおもちゃ箱」)

「猪熊さん」と呼ばれる画家は、マティスを引用して語られることが多い。

次にマティスは、猪熊さんの持参したたくさんの油絵とデッサンを一枚ずつ静かに眺めてひとこと、「ムッシューイノクマ、きみの絵はうますぎる」(小宮山さくら「猪熊弦一郎のおもちゃ箱」)

猪熊弦一郎の本当の修行は、この瞬間から始まったのかもしれない。

パリの生活の中で自分自身を見つめ直したことで、猪熊弦一郎は自分だけの作品を獲得することになる。

終戦後、猪熊さんの画家人生は再び花開きます。三越の包装紙をご覧になったことはありますか? 今も使われているあのデザインは、猪熊さんの手によるものです。(小宮山さくら「猪熊弦一郎のおもちゃ箱」)

時代は、戦後まもない1950年(昭和25年)。

三越宣伝部の担当デザイナーは、後の漫画家(やなせたかし)だった。

その当時、三越の宣伝部に勤務していた、『それいけ! アンパンマン』の作者であるやなせたかしは、猪熊弦一郎からこのデザインを受け取った時、一見して、「高額なデザイン料を支払うのにこれは簡単すぎるとぼくは思った」と後に述懐しています。(小野郁夫「猪熊弦一郎の宝物」/『クウネル(vol.20)』)

シンプルなデザインは、しかし、実際に商品を包んだ瞬間、まるで華が開いたように、まったく新しい美しさを見せた。

その後、やなせによって「Mitsukoshi」のロゴが書き入れられ、晴れてデビューを迎えた「華ひらく」。最初はその年のクリスマスシーズンだけの期間限定を予定していましたが、あまりに評判がよかったため、定番の包装紙として定着。(小宮山さくら「猪熊弦一郎のおもちゃ箱」)

シンプルかつ美しいという構図は、猪熊弦一郎の生活スタイルを連想させる。

「シンプルで美しい」といっても、決して必要最小限のものだけが置かれたストイックな暮らしを送っていたわけではありません。猪熊さんのアトリエにはいつも、道で拾った石や何かの切れ端など、他の人から見るとゴミにしか見えないようなものがたくさん置かれていました。(小宮山さくら「猪熊弦一郎のおもちゃ箱」)

ニューヨークのアトリエに一年間置かれたまま枯れていったりんご。

手遊びで作った、ビスケットの形のオブジェ。

猪熊さんのアトリエを訪れた人はみな、そのユニークなコレクションの数々に驚かされました。使い古された何かの部品のようなものや、道端で拾ったらしい電線の切れ端が、アーティストのオブジェやアンティークの人形に交じって、同じように丁寧に飾られているのです。(小宮山さくら「猪熊弦一郎のおもちゃ箱」)

自分だけの物差しを持っているからこそ、自分の価値観で判断することができた。

猪熊弦一郎オリジナルの価値観というところに、猪熊弦一郎という画家の生き方が象徴されている。

古いものと新しいもの、有名なものと道端のガラクタ。アトリエの中では、一般の価値観は効力を失い、物は猪熊さんが重んじた秩序の中でのみ存在します。(小宮山さくら「猪熊弦一郎のおもちゃ箱」)

それは、猪熊弦一郎という画家の芸術にもつながっていたかもしれない。

文芸雑誌の表紙というコマーシャルな仕事さえ、猪熊弦一郎には、大切な舞台だったのだ。

猪熊さんの戦後の代表的な仕事のひとつが、月刊「小説新潮」の表紙絵。終戦直後の1948年から1987年までの40年間、拠点をニューヨークに移してからも、ハワイにアトリエを構えてからも、一度も休まずに描き続けました。(小宮山さくら「猪熊弦一郎のおもちゃ箱」)

本が売れるための絵を描くことも、猪熊弦一郎は自ら受け容れた。

ここにも、猪熊弦一郎オリジナルの価値観が感じられる。

自分に自信があるから、画家は仕事の舞台にも迷うことがなかったのだろう。

スケッチブックについてしまった絵の具も、ひとつの絵にしてしまいます。猪熊さんは、大人を経て子どもになりました。(小宮山さくら「猪熊弦一郎のおもちゃ箱」)

年を取るごとに、猪熊弦一郎は子どもになっていった。

大人という既成概念を脱ぎ捨てていったのだ。

それがぼくたちおとなにはできないんです。ぼくたちはいま、そのじゃまになるものを取りのぞいて、清らかな、にごらないものにしようと一生けんめいになっている。こうしてたたかいながら七十才、八十才と年をとってくると、やっとみなさんのような心になってゆくんです。(『少年朝日』1950年12月号より/『猪熊弦一郎のおもちゃ箱』)

子どもの心を取り戻した猪熊弦一郎は、生き続けることに執着したという。

生き続けるとは、つまり、描き続けることだった。

生きたい。長生きしたい。長生きをして、一枚でも多く作品を残したい。もっともっとよい絵が描きたい。何ものにも囚われず、より大胆に、より自由に。描いて描いて、描き切った人間だからこそ見られる、まったく新しい景色を見てみたい。(小宮山さくら「猪熊弦一郎のおもちゃ箱」)

生きることを極めた画家は、生き続けることを望んだ。

まったく無欲に、まったく貪欲に。

本作『猪熊弦一郎のおもちゃ箱』は、画家(猪熊弦一郎)の物語作品集である。

猪熊弦一郎の歴史と作品が、丁寧に綴られている。

しかし、この本から我々が本当に学ぶべきものは、もしかすると、「猪熊弦一郎」という生き方だったのではないだろうか。

書名:猪熊弦一郎のおもちゃ箱

著者:小宮山さくら

監修:丸亀市猪熊弦一郎現代美術館

発行:2018/03/03

出版社:小学館