インターネットのなかった80年代、若者たちの知的好奇心を満たしてくれるものが雑誌だった。

特に、男性情報誌と呼ばれるカルチャー系の雑誌には、僕たちの知りたい情報が(しかも最新のものが)、びっしりと誌面を埋めているような気がしたものだ。

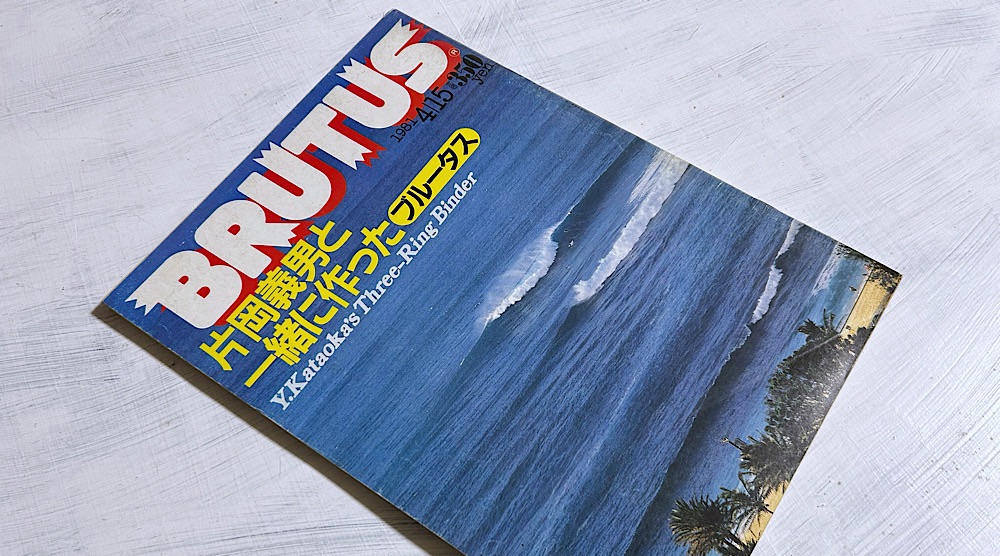

1980年(昭和55年)5月に創刊された『BRUTUS(ブルータス)』は、そんな80年代の情報社会をリードしてくれた、若者たちのための雑誌だった(と僕は思う)。

片岡義男的世界観が充満している

一方、80年代カルチャーシーンの先頭を走っていたのが、小説家・片岡義男である。

1960年代から雑誌編集者やコラムニストとして活躍していた片岡義男は、1974年(昭和49年)に小説家としてデビュー。

1970年代後半から1980年代にかけて、アメリカ文化を中心に発信し続け、若者たちから絶大な支持を得た。

その片岡義男が、雑誌『BRUTUS』とコラボしたのが、1981年(昭和56年)4月15日(No.17)『片岡義男と一緒に作ったブルータス』である。

雑誌『BRUTUS』は、創刊から一周年を迎え、80年代の高揚感とともに、ますます時代の波へ乗っていこうとしているところだった。

『片岡義男と一緒に作ったブルータス』は、多くの誌面が、片岡義男的なカルチャー情報で埋められている。

片岡義男は、まれに見る空間小説家だ。彼は独特の空間を創り出す。それは現実の反映なのだけど、現実にはないような空間なのだ。片岡義男の空間はひとつのファンタジーであり、空想の国だ。その空間で、ブルータスが遊んだ。(『BRUTUS No.17』「片岡義男と一緒に作ったブルータス」)

例えば、特集「片岡義男的空間を遊ぶ」には、ハワイや缶ビール、サーフィン、ウクレレ、オートバイ、ブラックコーヒー、コットンシャツ、コンバース、リーバイスなどといった、片岡義男的世界観が充満している。

「ビールが来たわよ」と彼女は言い、ていねいな動作で缶ビールをぼくに渡してくれた。そして、ぼくにかがみこみ、「マティニもいっしょに注文なさったかしら」と、まじめにきいた。(『BRUTUS No.17』「片岡義男と一緒に作ったブルータス」)

片岡義男的世界観に、ビールと女性は欠かせない。

シュリッツの栓を指さきで起こして押し、自ら風のような気持になり、冷えたビールを私は飲んだ。半分ほど飲んでから、新聞を開いた。ひとわたりざっと見て、コラムをひとつ、読んだ。(『BRUTUS No.17』「片岡義男と一緒に作ったブルータス」)

片岡義男のビールは、教養の味のする、知的なビールだ(決して「のんべえ」のビールではない)。

若者たちは、片岡義男のクールなライフスタイルに学んだ。

午後の遅い時間、光が傾いてきたら、Tシャツの上からフードのついたパーカをはおる。バックヤードに腰を下ろして、プリオの12オンス缶で渇いたのどを湿らそう。(『BRUTUS No.17』「片岡義男と一緒に作ったブルータス」)

ヘインズのTシャツやリーバイス501は、片岡義男的世界観の主人公になるための制服と言っていい。

ごくわずかのワードローブだけど、このヘインズのTシャツとリーバイス501だけは人一倍持っている。シンプルだから好き。(『BRUTUS No.17』「片岡義男と一緒に作ったブルータス」)

シンプルである、というところに、片岡義男的世界観の美学はあった。

「ブルータスの片岡義男”白書”」では、「片岡義男の読み方」が徹底的に分析されている。

片岡義男の殺人シーンは乾いている。それは即物的でまったくなにげなく、そして読者には唐突におこなわれる。まったくのハードボイルドだ。(『BRUTUS No.17』「片岡義男と一緒に作ったブルータス」)

「ブルータス版片岡義男の自伝」もいい。

まっ青に晴れていて、明るい陽がいっぱいあった。ああ、もう駄目だ、とぼくは確信した。もう会社へいくわけにはいかない、いまの自分にとっていちばん大事なことをしようときめ、会社に着いたらすぐに退社願いを書き、人事課に提出した。(『BRUTUS No.17』「片岡義男と一緒に作ったブルータス」)

「片岡義男の用語の中に片岡義男の世界が見える」と『BRUTUS』は主張する(「ブルータス版用語事典」)。

【ショーツ】寝がえりを打った彼女は、丸めて胸に抱いていたコットン・ブランケットを、両手で前へ押しやった。ブランケットは、ベッドの端から、ゆっくりフロアに落ちた。彼女だけが、シングル・ベッドのうえに残された。コーヒー・ブラウンの小さなショーツをつけているだけで、あとは裸だった。(『BRUTUS No.17』「片岡義男と一緒に作ったブルータス」)

片岡義男の小説に登場する彼女たちは、いつでも洗い立ての下着を身につけている。

FM東京『気まぐれ飛行船』で片岡義男と一緒に仕事をしている温水ゆかり(27)の寄稿もあった。

手にもった白いワイシャツと下着を、洗濯機に放り込み、シャワーのつまみを回した。すぐに熱いお湯が出た。(『BRUTUS No.17』「片岡義男と一緒に作ったブルータス」)

そこでは、誰もが「片岡義男」になってしまう。

生活を描いているのに、生活臭というものが、まったくないのだ。

そこにあるのは、ただの「ライフスタイル」だけだ。

片岡義男的世界の魅力が、ここにある。

ライフスタイルとは生きることの哲学だった

片岡義男はスーパーマーケットが好きだ(「片岡義男のスーパーマーケット案内」)。

バス・ストップから2ブロックめの端まで歩いてくると、メイン・ストリートを交差する道路との角に、小さなスーパー・マーケットがあった。ディスカウント・プライスのスーパーレットだ。(『BRUTUS No.17』「片岡義男と一緒に作ったブルータス」)

片岡義男が、かつて「テディ片岡」という筆名で活動していたことを知る人は少ない。

当時、テディ片岡というライターがいた。ぼくはこの人が大好きでね、ずいぶん、色々なことを、教えてもらった。たとえば、ペーパーバックのミステリは、最初の数頁で全体の出来がわかるものだ、とか。(『BRUTUS No.17』「片岡義男と一緒に作ったブルータス」)

「ぼくはテディが大好き」は、鏡明の書いた文章だ(もちろん『ぼくはプレスリーが大好き』へのオマージュ)。

『トウキョウベイ・ブルース』に寄せた文章は、香咲弥須子が書いたものだ。

東京のどこがいちばん好きですかときかれたら、それは東京湾です、とぼくはこたえる。(『BRUTUS No.17』「片岡義男と一緒に作ったブルータス」)

当時、片岡義男は「集英社文庫コバルトシリーズ」からも、小説を出していた。

『トウキョウベイ・ブルース』は、1980年(昭和55年)に刊行された作品である。

『約束』という短篇小説がある。

コーヒーは、おいしかった。となりのストゥールの彼女も、そう言っていた。だが、アップル・パイは、甘すぎた。「すこし食べてみないか。参考までに」(片岡義男「約束」)

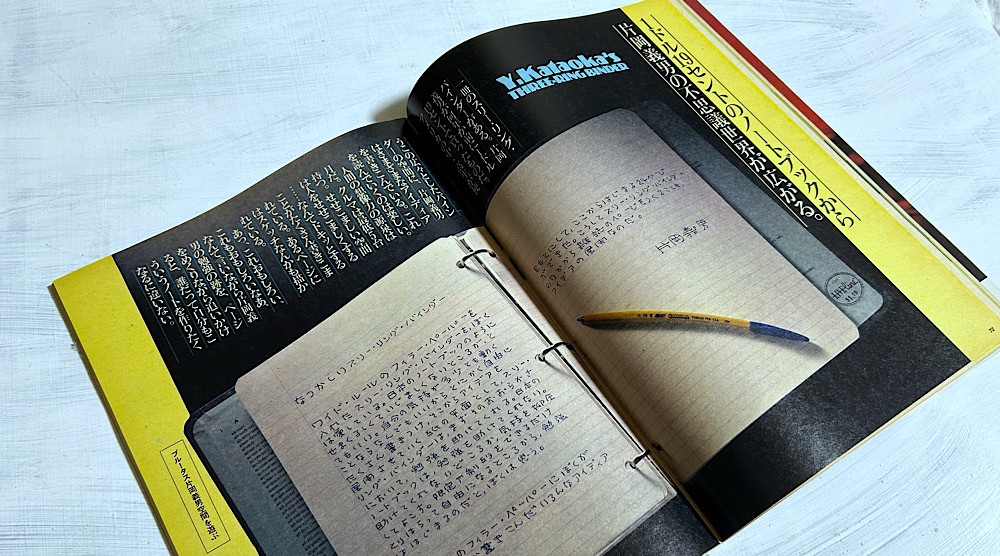

片岡義男が文房具を好きなことは、現在では有名な話だろう(『5Bの鉛筆で書いた』『文房具を買いに』『なにを買ったの?文房具。』『万年筆インク紙』)。

なつかしいスリー・リング・バインダー。ワイド・ルールのフィラー・ペーパーを入れたスリー・リング・バインダーを、ぼくは愛している。(『BRUTUS No.17』「片岡義男と一緒に作ったブルータス」)

片岡義男は、生活の中に「美しいもの」を見つけるのが得意な人だった。

それを「ライフスタイル」と呼ぶようになったのは、もう少し、あとの時代だ。

朝食は、テラスのテーブルかキチンのカウンターでとる。朝の光と風や空気が感じられるスペースでなくてはいけない。(『BRUTUS No.17』「片岡義男と一緒に作ったブルータス」)

ひと言で言って、それは「気持ちよく生きるため」の哲学だった。

ぜいたくなんか、しなくていい。余計なものもいらない。日常的に使うものとして、必要にして充分なできばえであってくれたら、それでいい。(『BRUTUS No.17』「片岡義男と一緒に作ったブルータス」)

素敵なライフスタイルが贅沢なものとは限らない。

片岡義男は、心の贅沢を重視する作家だった。

読書はひとつの旅(トリップ)なのだ。本屋に入って本の背表紙を見て歩く。どの幻想を見ようか探す。本屋を出る時はたいてい両手にいっぱいの本を、両手にいっぱいの幻想を持って出てくる。(『BRUTUS No.17』「片岡義男と一緒に作ったブルータス」)

片岡義男的世界観に読書は欠かせない。

むしろ、読書から始まる世界こそ、片岡義男という世界だったから(『ブックストアで待ちあわせ』『紙のプールで泳ぐ』『本についての、僕の本』)。

そして、本と同じくらいに片岡義男は写真を愛した(『東京のクリームソーダ』『キャンディを撮った日』『撮って、と被写体が囁く』)。

どんな季節のどのような天候の日でも、ぼくにとっては、いいお天気の日だ。どの日もそれぞれみんなちがうからだ。(『BRUTUS No.17』「片岡義男と一緒に作ったブルータス」)

21世紀の片岡義男は、あるいは、写真家としての片岡義男だったかもしれない。

そして、僕もまた、片岡義男の影響を受けて、21世紀になって本格的に写真を撮り始めた人間の一人だったのだ。

懐かしい雑誌を読み返していると、あちこちに、自分の足跡がある(ような気がする)。

アメリカ文学、ヘインズのTシャツ、ブラックコーヒー、文房具、そして一眼レフカメラ。

その中の多くは、80年代の雑誌に学んだものであり、片岡義男という作家の影響を受けたものだ。

片岡義男は、僕たちの世代に「ライフスタイル」というものの存在を教えてくれた作家だったような気がする。

人はいかにして生きるべきか。

人生を気持ちよく生きるための哲学が、つまり、ライフスタイルだとしたら、僕たちの人生は『BRUTUS』によって作られてきたと言っても過言ではない。

80年代に青春を過ごした世代の特権が、そこにはある。

そして、バックナンバーは、ノスタルジーで読むものではない。

僕たちは、古い雑誌の中からも、まだまだ学んでいかなくてはならないからだ。

これからの人生を、少しでもより良く生きていくために。

-150x150.jpg)