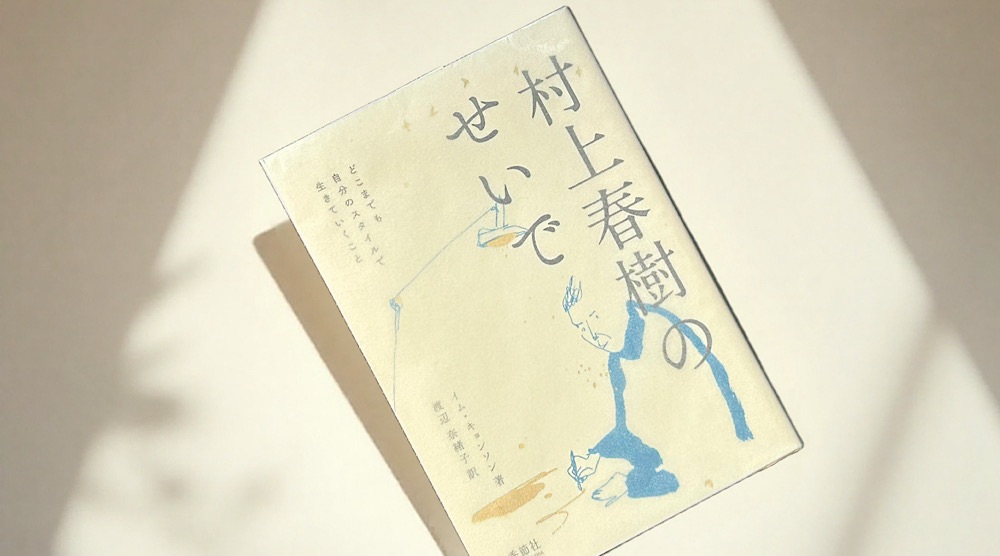

イム・キョンソン『村上春樹のせいで:どこまでも自分のスタイルで生きていくこと』読了。

本作『村上春樹のせいで』は、2015年(平成27年)に韓国で発売されたエッセイ集である。

この年、著者は43歳だった。

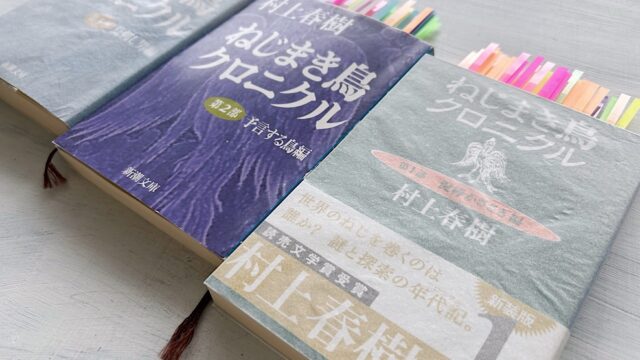

1980年代のレアな村上春樹

本作『村上春樹のせいで』は、韓国の女流作家(イム・キョンソン)による、村上春樹についてのエッセイ集である。

村上春樹を知らない人にも理解できるように、村上春樹の軌跡を分かりやすく紹介している。

カフカ少年が十五で家出をしたとしたら、十五の私は村上春樹に出会った。そのころ私は日本のある高校に通っていた。(イム・キョンソン「村上春樹のせいで」渡辺奈緒子・訳)

彼女の書く「村上春樹伝」はかなりマニアックで、こういう人を本当の「ハルキスト」と呼ぶのかもしれない。

イム・キョンソンは、村上春樹自身の言葉を数々引用しながら、村上春樹という人間の理解に努めようとしている。

特徴的なのは、引用元の多様性だ。

一九九〇年代後半、ホームページを通して読者と活発にメールをやりとりしていた当時も、村上春樹は『カラマーゾフの兄弟』を惜しみなく褒めたたえていた。(略)あの手強い本を読破したという読者たちの声に喜んだ村上春樹は、『カラマーゾフの兄弟』を完読した人たちの集いを結成しようじゃないかと冗談まで飛ばしていた。(イム・キョンソン「村上春樹のせいで」渡辺奈緒子・訳)

村上春樹の作品を理解する上で、ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』を理解しておくことは、もちろん有意義な作業である。

そのことを指摘するのに、1990年代の公式サイト『村上朝日堂ホームページ』でのやりとりが引用されているところがおもしろい。

村上春樹との関わりが深い音楽として知られるビーチボーイズについては、1983年(昭和58年)の『ペントハウス』に掲載されたエッセイから引用されている。

一九八三年の『PENTHOUSE』五月号に春樹は「ビーチ・ボーイズを通過して大人になった僕達」というエッセイを書いた。(略)”あの頃のカリフォルニアの青年だって、みんながニコニコと笑いながらサーフィンをやっていたわけではなかったのだ”(イム・キョンソン「村上春樹のせいで」渡辺奈緒子・訳)

1983年(昭和58年)の『ペントハウス』から掘り起こしてくるということは、このエッセイの作者は、中途半端なハルキストではないということだ。

よく理解していなかった(あるいは忘却の彼方に消し去ってしまっていた)村上春樹像が、本書によって、次々と明らかになっていく。

なにしろ、ジャズ喫茶のマスターだった時代の村上春樹まで登場するのだ。

ジャズ同好誌『JAZZLAND』の一九七五年八月一日号に掲載された「ジャズ喫茶のマスターになるための18のQ&A」というインタビューの村上春樹の答えも秀逸だ。この頃からすでにただならぬ人物であったことが窺える。(イム・キョンソン「村上春樹のせいで」渡辺奈緒子・訳)

専門誌に登場するマスター(村上春樹)もすごいが、その情報を発掘してくる作者の情熱は素晴らしいとしか言いようがない。

1987年(昭和62年)の『海』では、同世代の作家(スティーブン・キング)について語っている。

”スティフン・キングの小説は(あるいは文章は)僕を強くひきつける。(中略)彼以外にこのような同時代的共感を持てる作家が一人もいないからだ”(イム・キョンソン「村上春樹のせいで」渡辺奈緒子・訳)

1980年代のエッセイやインタビューには、村上春樹の本質を理解する上で重要なものが散見される。

「偉大な作家」として整理される前の村上春樹の言葉が、そこにはあるからだ。

『プレイボーイ』のインタビューで「僕は人間としての出来はそれほど良くないけど、夫としてはよくやってますね(笑)」と語るほどの愛妻家なのだ!(イム・キョンソン「村上春樹のせいで」渡辺奈緒子・訳)

このインタビューは、1986年(昭和61年)の『PLAYBOY』に発表されたもの。

そもそも、村上春樹には残されている対談も少ない(なにしろ、人付き合いが苦手だった)。

糸井重里『話せばわかるか』(1983)は、貴重な対談集のひとつである(糸井重里とは仲良しだった)。

”ボクは、テレビは見ない、早寝、早起きする、ジョギングする、なるべく浮気はしない……(笑)こういうのはね、結局、形式でしかないと思ってる。だけど、形式こそ重要だと思ってるんだ”(イム・キョンソン「村上春樹のせいで」渡辺奈緒子・訳)

親しい友人との対談だから、村上春樹の側にも警戒心というものが少ない(ように思われる)。

村上龍との対談集『ウォーク・ドント・ラン』(1981)にも同じことが言える。

当時の対談集としては他に、中上健次『オン・ザ・ボーダー』(1986)や五木寛之『風の対話集』(1986)などもあるが、先輩作家との対談は(お互いに)どこか畏まったところがある。

村上春樹の対談は、やはり、安西水丸のような親しい仲間と交わした雑談のようなものこそ楽しいのだ(1984年の『イラストレーション』に収録)。

正統派の文芸誌以外に発表された文章も少なくない。

講談社のPR情報誌『IN☆POCKET』などは、村上春樹にとって、良き活躍の場となっていた。

”書く商売ってしんどいけど、すごく面白いんですよね。面白いですよ。ぼくもいろんな仕事やったけど、書くことぐらい楽でいい仕事ないですよ。ひとと付き合わなくていいし、それから勤めに出なくていいでしょ。働こうと思えば働けて、休もうと思うとき休めるじゃない。こんないい仕事ないですよ。ほんとうにそう思う”(イム・キョンソン「村上春樹のせいで」渡辺奈緒子・訳)

『ブルータス』しかり、『宝島』しかり、当時の村上春樹の本領は、サブカルチャーの世界でこそ発揮されていたのかもしれない。

レアな文章ということでは、村上春樹夫人である村上陽子に関するものまである。

”(もしも夫に先立たれたら)一緒に死にます。って言うか、気持ち的にそうかな。生きていたとしても、心は死んでいる。それに、実際そんなに長く生きないんじゃないかな、私も。そうなったら”(イム・キョンソン「村上春樹のせいで」渡辺奈緒子・訳)

「覆面雑談」として出版された『あのひとと語った素敵な日本語』(2006)まで、著者(イム・キョンソン)はチェックしているのだ。

この情熱こそが、村上春樹から与えられた(作者にとっての)影響ということだったのかもしれない。

無国籍作家となった村上春樹

日本国内では読むことのできない文章も、本書では引用されている。

例えば、2011年(平成23年)の『ニューヨーク・タイムズ』誌。

”市民として言わなくてはいけないことがある。そして、それを言うときは明確に語ろうと思う。あの時点で、原子力発電所についてNOと言っていた人は誰もいなかった。だから僕は自分が言うべきだと思ったんです”(イム・キョンソン「村上春樹のせいで」渡辺奈緒子・訳)

外国の雑誌のインタビューには、興味深いものが多い。

”僕は99%フィクション作家だけれど、1%は一人の市民だと思っています”(イム・キョンソン「村上春樹のせいで」渡辺奈緒子・訳)

外国での活動歴が長いためか、出典不明の引用文も少なくなかった。

”僕はいま五十代で、小説を書くのにだいたい三年かかるとしたら、死ぬまでに一体あと何冊書けるのだろうかと考えずにはいられません。ここからはカウントダウンです。だから、僕は小説を書くたびに祈るんです。この本を書き終えるまでは生かしておいてくださいと”(イム・キョンソン「村上春樹のせいで」渡辺奈緒子・訳)

「僕はいま五十代で」とあるので、これは2000年代のインタビューからの引用らしい(おそらくは『海辺のカフカ』を発表した頃の)。

”僕が興味を持っているのは、人が自分のなかに抱えて生きている一種の闇のようなものです。僕はそれをよく観察して物語というかたちでありのままリアルに書きたいんです。解釈したり、説明したりせずに”(イム・キョンソン「村上春樹のせいで」渡辺奈緒子・訳)

出典不明ながら、いずれも、村上春樹が常々発言している内容であり、村上春樹という作家の本質をとらえた引用となっている。

引用文は、時として本人の言葉以上に、「それを引用した人間」の実像を物語るものなのだ(この場合は、作者であるイム・キョンソンという作家について)。

多くの引用文に触れることができる、という意味で、本書は村上春樹ファンにとって貴重な解説書となっている。

巻末の「参考資料」すべてに当たることができたら、我々も立派な「ハルキスト」になることができるかもしれない(なにしろ、すごいリストだ)。

本書を読んで改めて思ったことは、村上春樹という作家の「日本性の薄さ」である。

日本語で小説を書く、日本の作家でありながら、村上春樹には「ニッポン性」というものが、極めて希薄だ。

日本が嫌になって日本を飛び出して外国で生活していたんだから、当たり前といえば当たり前なのだが、祖国を失った村上春樹は、まるで亡国の作家のようにも思える。

グローバルというよりはコスモポリタン、あるいは無国籍というのが、村上春樹という放浪の作家ではなかっただろうか。

アメリカという国の公平性と融通性に好感を持ったミスター村上に対して、アメリカの文学界も次第に関心を見せるようになっていった。なんといっても彼は日本人として初めて短編小説が『ニューヨーカー』に掲載された作家となったのだ。(イム・キョンソン「村上春樹のせいで」渡辺奈緒子・訳)

世界で活躍すればするほどに、村上春樹は「ニッポン」から遠くなっていくような気がする。

彼が嫌いだった、この「ニッポン」から。

村上春樹は日本の文学界とは本当に関わりたくないと思っていた。ひょっとしたら、彼らが村上春樹を閉め出す前に、春樹が彼らを閉め出してしまったというほうが正しいのかもしれない。(イム・キョンソン「村上春樹のせいで」渡辺奈緒子・訳)

村上春樹は、あっさりと「ニッポン」を放棄して、外国で活動を始めた。

そこに、村上春樹という文学の本質を、我々読者は読みとることができる。

村上春樹は、どうして「ニッポン」にコミットしなかったのだろうか?

もちろん、彼は日本へと帰ってきたのだ。

いつの間にか変わり果ててしまった、祖国ニッポンへ。

”僕がアメリカにいる間に、日本ではバブル経済が崩壊して不況がはじまり、阪神大震災と地下鉄サリン事件が起こりました。何もかもすべて変わってしまった。僕は日本のため、そして読者のためにできることを探しはじめました”(イム・キョンソン「村上春樹のせいで」渡辺奈緒子・訳)

彼は『アンダーグラウンド』(1997)を書き、『神の子どもたちはみな踊る』(2000)を出版した。

ニッポン復帰。

それでも、村上春樹は「国境を越えた作家」として小説を書き続けていたように思われてならない(時にはニッポンの古典を引用したりしながら)。

あるいは、それがグローバルな小説家の宿命ということだったのだろうか。

本書『村上春樹のせいで』は、作家・村上春樹の軌跡を追った、評伝風のエッセイである。

村上春樹は悲観的な現実主義者だ。彼にとって人生は「負けると決まっているゲーム」なのだ。(イム・キョンソン「村上春樹のせいで」渡辺奈緒子・訳)

村上春樹の読み方は、人それぞれである。

韓国の女流作家が見た村上春樹像から、我々が学ぶべきものは多いかもしれない。

書名:村上春樹のせいで

著者:イム・キョンソン

訳者:渡辺奈緒子

発行:2020/11/15

出版社:季節社