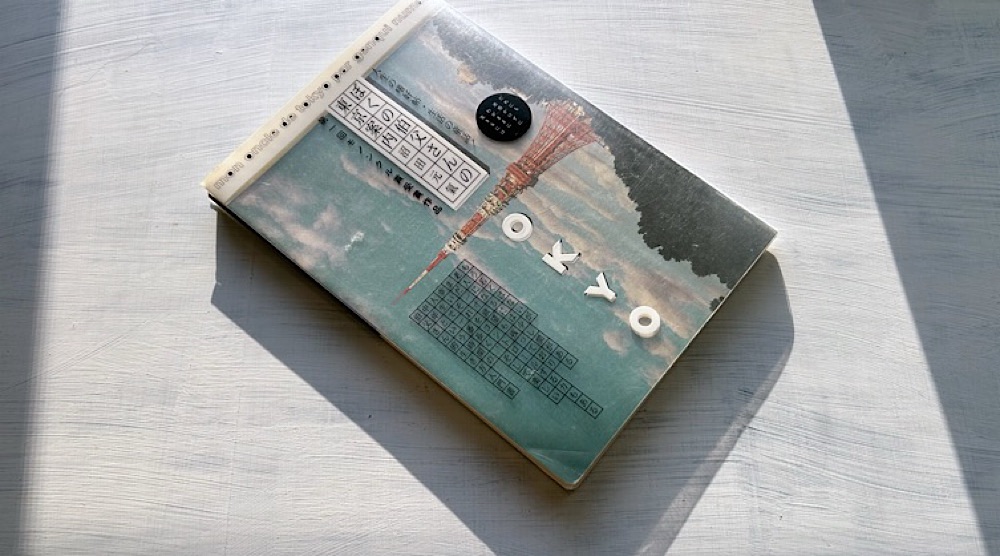

沼田元気『ぼくの伯父さんの東京案内』読了。

本作『ぼくの伯父さんの東京案内』は、2000年(平成12年)に求龍堂から刊行されたエッセイ集である。

この年、著者は42歳だった。

生きにくい世の中を生きる

本作『ぼくの伯父さんの東京案内』は、「ぼくの伯父さん」的な東京ガイドである。

「ぼくの伯父さん」とは、作者(沼田元気)のことで、つまり、この本は、沼田元気という一人の人間から見た、徹底的に主観的な東京ガイドなのだ。

なぜ、沼田元気ではなく「ぼくの伯父さん」なのかというと、それは、沼田元気という人間を第三者的な目線からクールに考察するためだ。

目次を見ると、この本が、普通の東京案内ではないことに気付く。

・まえがきにかえて・コートのポケットから眺めた景色

・ぼくの伯父さんの好きなこと、又は空想旅行

・ぼくの伯父さんの長屋

・ぼくの伯父さんのバス散歩

・ぼくの伯父さんの、老人は未来の伴侶

・ぼくの伯父さんの趣味、又は空想旅行

・ぼくの伯父さんの遊園地

・ぼくの伯父さんの大衆食堂、又は長い長いお医者さんのハナシ

・ぼくの伯父さんの並木道

・ぼくの伯父さんの自転車

・ぼくの伯父さんの陽の当たる坂道

・ぼくの伯父さんの東京の友人

・ぼくの伯父さんの商店散歩

・ぼくの伯父さんの東京の宿

・ぼくの伯父さんの悩み

・ぼくの伯父さんの古本の魅力

・ぼくの伯父さんの大人になる街

・ぼくの伯父さんの喫茶店

・ぼくの伯父さんの水族館

・ぼくの伯父さんの東京旅行

・ぼくの伯父さんの引越し

・ぼくの伯父さんの展覧会

・あとがきにかえて・作者は最後の登場人物

まるで連作短編映画のように、興味深いタイトルが並ぶ。

ここに描かれているのは、長屋・バス散歩・遊園地・大衆食堂・商店街などといった東京の断片で、それらは、すべて「沼田元気」という人間を構成するための要素でもある。

実際、喫茶店や水族館などは、その後のキャリアへとつながる重要なモチーフとなった。

これは、「伯父さん」という主人公の出てくる小説ではない。又、伯父さんが趣味とヒマにまかせて書いた随筆なるものでもない。ぼくの憧れの伯父さんによって徘徊された、我が街、東京と、そこに生きる伯父さんの人生の案内書(ガイドブック)である。(沼田元気「ぼくの伯父さんの東京案内」)

「ぼくの憧れの伯父さん」とは、作者自身である(あるいは、作者の中に潜む作者自身)。

「伯父さんは、自らの趣味嗜好によってその人生がささえられている」と、作者は言い切る。

伯父さんは、常に自分のお気に入りとなるべきものを探していて、それは、伯父さん自身の自分探しでもある。

この好きなことメディテーションは、散歩の途中、トイレの中、バスや電車にゆられて、床ん中、音楽に耳を傾けながら、大好きなお茶を飲みながら、思い浮かんだ言葉を単語帖に書き込んでいく。(沼田元気「ぼくの伯父さんの東京案内」)

こうして単語帖に書き留められた伯父さんの好きなことは、それだけで軽く1ページを超える分量となってしまう。

それをピックアップすると、例えば、次のような感じだ。

雨上がりのにおい、平日の昼寝、和風柄のアロハシャツ、ソノシート、寂しそうなノラ犬、トワイライトタイム、カナリア、チロルの三角チョコ、北欧のクリスマス、図案辞典、木影のプールサイド、温室、ねむり猫、プラネタリウム、お葬式(お通夜はイヤ)、夜行列車、お月様にまつわる童話や伝説、カシミアかキャメル100%のハラマキ、虫の音、エンゼルフィッシュ、雨の日のエアポート(どこか異国の小さな空港)、旅の前の日、ハーフサイズのカメラ、古いB級映画のサントラ、モール人形、ケメックスのコーヒーポット、30年代のヴォーグ誌やエスクァイア誌、老舗洋菓子店の包装紙、観光絵葉書、外国の使用済切手、一番湯、フレッドローウィの口笛音楽、ノリタケのカフェオレマグ、陽の当たる坂道、だらだらと長い坂道(暗闇坂か団子坂)、名曲喫茶(ライオンやネルケン)、並木道(絵画館前のイチョウ並木)、オムライス(明治軒やセンターグリルの)、やわらかな光の中の読書。(沼田元気「ぼくの伯父さんの東京案内」)

とてもすべてを引用できるものではない。

こうした「好きなコト探し」は、伯父さんにとってストレス解消のためのメディテーションとなっている。

伯父さんは「伯父さんの好きなことは何カナ」ということを考えている。いつも考えている。好きなことを頭に思い浮かべ、心に思い描いている。するとなんとなく楽しくなるのだ。ささいなコトに傷つき何もかもイヤになった時、この不思議な薬でもって、どこにも行かず、お金もかからず、ケロリとなおっちゃうという訳だ。(沼田元気「ぼくの伯父さんの東京案内」)

好きなコトを思い浮かべる作業は、伯父さんにとって精神安定剤のようなものなのだ。

忙しすぎる現代を生き抜く上でのヒントが、そこにはある。

伯父さんのストレス解消法は分かりやすい。

例えば一万円札一枚握りしめて神保町に向かう。「今日はネ、買いたいだけ古本を買ってイイよ」と伯父さんの中の大人が何とも優しい気持ちで云う。すると、「やったァ」と伯父さんの中の子供が大喜びをする。(沼田元気「ぼくの伯父さんの東京案内」)

自己対話は、リラクシングに欠かせない作業だ(ひとりカウンセリング)。

伯父さんは、自分の中の自分同士で会話を進めることによって、上手に気分転換を図っている。

遠くのほうから誰かが道をやってくる。オヤ? どこかで見たことある。ヤァ、なんだ、伯父さんじゃあないか。バッタリ出会い、あいさつ交わす。ごきげんよう。やァこんにちは、自分自身にである。(沼田元気「ぼくの伯父さんの東京案内」)

一万円札を握り締めた伯父さんは、神田古書センターにあるアベノスタンプコイン社で、「一枚60円均一」の古絵葉書を漁り、お気に入りを探し出す。

ゆっくりとゆっくりと時間をかけて。

一枚、一枚、又一枚と風景をつなげていくと、気持ちが段々遠くへ行く。それは高級なメディテーション。ナチュラルハイな絵葉書旅行である。(沼田元気「ぼくの伯父さんの東京案内」)

伯父さんにとって、1枚60円の古絵葉書をクズ山の中から漁る作業は、外国旅行にも等しい。

目的は、古絵葉書を入手することではなく、時間をかけて探すことの喜びにある。

ある景色はたぶん一世紀くらい前のヨーロッパのどこかの植物園の巨大な温室の中、本来湿気のあふれるその空間は、セピア色に乾き切っている。ある景色は中世のどこかのホテルの陽の当たるロビー。全ての人、椅子、カウンター、照明、床、手すり、天井に至る迄、綺麗過ぎる程にピントが合っている、しかも全てのものがストップモーションしたある時代のある日ある時の一瞬をとらえた不気味さよ。(沼田元気「ぼくの伯父さんの東京案内」)

「伯父さん」は、六百円(10枚)でシルクロードへ向かい、千円(16枚)で南米をさまよい、(奮発して)二千円(33枚)で世界一周旅行へと出かける。

600円に1時間を費やし、1,000円に2時間を費やすという浪費。

人生を楽しむとは、つまり、お金をかけるということだけではないのだ。

だいたいセレクトショップなんていう云い方は、実はおしゃれでも何でもない、自分でどこからか捜す喜びを割愛して、誰かが選んだ中から選べと云われているのである。世界中のものがここで手に入るという自負が、結局ガラクタに高い値をつけさせていることになる。雑誌やマスコミに毒された人をうまくだますのが、渋谷ブランドになってしまったかの様だ。(沼田元気「ぼくの伯父さんの東京案内」)

伯父さんにとって「買いもの」とは、人生を楽しむために必要なゲームである。

伯父さんはお買い物が大好きだ。これは一つの人生ゲームなのだが、もし欲しい物がないとしたら人生これ程つまらないものはないとまで思ってしまう。そうして欲しいものがないとゲームが成り立たないから(人生も成り立たないから)、欲しい物を捜すということから始めるのである。

それは、いわゆる浪費とは異なるかもしれない。

大切なことは、自分だけの世界に没頭するということだからだ。

魂を遊ばせることで、実生活の嫌なコトを忘れさせてくれるなら、現実なんていったい実にささいなことではないか。ホントウは古本もレコードも、絵葉書も、そんなものなしでも心の旅に出ることは出来るのだろう。それらは全てきっかけに過ぎない、そのきっかけをいつもいつも捜しているだけなのだ。(沼田元気「ぼくの伯父さんの東京案内」)

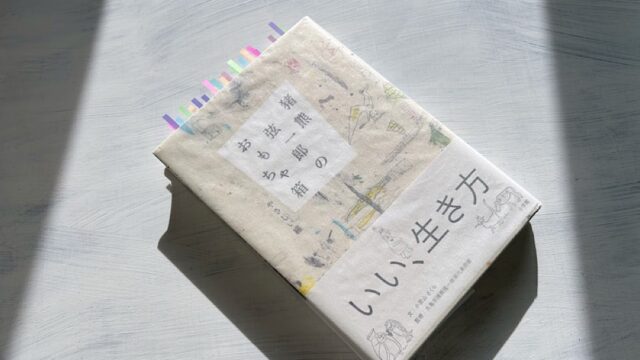

本作『ぼくの伯父さんの東京案内』は、現実逃避することの大切さを教えてくれる、伯父さん的ライフスタイルの案内書である。

この生きにくい時代を生きていくためのアイディアが、この本にびっしりと書き込まれている。

長屋、大衆食堂、喫茶店、遊園地、水族館。

それは、すべて伯父さんの好きなもので、伯父さんは好きなモノの中で生きることで、この生きにくい世の中を生き続けているのだ。

「お年寄り」こそ理想のライフスタイルだった

本作『ぼくの伯父さんの東京案内』は、(東京を写した)写真集でもある。

すべてのページに、ザラザラとした質感の縦長の写真が掲載されている。

作者(沼田元気)の愛機は、ハーフサイズ一眼レフカメラ「オリンパス ペンF」だ(もちろん、フィルムカメラ)。

「カメラとペン 沼田元氣」という書き方にも、こだわりが感じられる。

もっとも、そんなことを言い出したら、この本は「こだわり」の塊みたいな本だ。

至るところにキャッチフレーズが散りばめられている。

「人生の嗜好帖・生活の童話!」

「だれにも迷惑かけずにわがままに生きるには」

「二十一世紀、ぜんぜん未来に気持ちが向かない大人のための童話」

「あるいは──自由というものに縛られている人生」

そういう目で見ると、この本は、まるで詩集のようにも思える(「POEM GRAPHY」という言葉も使われている)。

もう若くないが

老人になるには少し間がある

まだ一寸欲望も残っており

幸いそれをコントロールする力もある

人生で一番長く、そして楽しい

中年という時間の

伯父さん的生き方入門書

(沼田元気「ぼくの伯父さんの東京案内」)

まるで「中年讃歌」のような紹介文が、透明な表紙カバーに印字されている。

しかも、その透明な表紙カバーには「このビニルカバーは、広告宣伝兼保護用のものですから、お買い求めいただいた後は、はずしていただければ幸いです(装丁家敬白)」などという(まるで冗談のような)メッセージまでプリントされている。

表紙に「第一回モノンクル賞受賞作品」とあるのも、もちろんジョークで、ジャック・タチ『ぼくの伯父さん』(Mon Oncle)に対するリスペクトが明確に示されたものだ。

まさに、作者にとっての「人生の嗜好帖」が、この『ぼくの伯父さんの東京案内』という「写真詩集」だったのだろう。

作者(沼田元気)は、その後、「スーベニイル手帖」シリーズや『こけし時代』など、多くの著作を発表するが、真の代表作は、本作『ぼくの伯父さんの東京案内』以外にはない。

ここには、沼田元気という生き方(ライフスタイル)が、余すところなく綴られているのだ。

もちろん、「好きなコトのために生きる」という生き方は、現代社会において、おおよそノーマルとは言いがたい(「伯父さんは、普段から、隣近所や世間様から奇人、変人扱いされ、自他共に認める都会の仙人であってもだ」)。

昼間からカメラを持ってブラブラしているから、近所のおまわりさんには、何度も職務質問される。

「どこからやってきたのか?」「あっち」「あっちとは?」「家から」「何をしているか?」「散歩」「何の為に?」「ただなんとなく」「その目的はいかに?(怪しい)」「ボーッとする為」「何か捜し物でもしているのかね?(怪しい)」「ええっ? ああハイ(笑) 何かイイことないかナって」(沼田元気「ぼくの伯父さんの東京案内」)

現代社会において伯父さんは異端児(アウトロー)である。

好きなコトをやって生きるということは、現代日本において、決して推奨されるべき行為ではない(と考えられている)。

だからこそ、伯父さん的生き方には価値があり、(ささやかな)夢があるのだろう。

今日も伯父さんは用もないのにバスに乗る。百閒先生云うところの「阿房バス」である。そうして車中の人となって街をぶらつくのだ。(沼田元気「ぼくの伯父さんの東京案内」)

伯父さんの生き方は、ひたすらに非生産的で非目的的である。

伯父さんの仕事は、旅である。それから、伯父さんの日常も又、旅である。(沼田元気「ぼくの伯父さんの東京案内」)

伯父さんにとっては、人生そのものが「旅」だと言っていい。

それも、約束や予定表に縛られることのない自由な旅である。

伯父さんの考える「自由」とは、時間からの解放を意味していた。

余生が短い老人であればある程、時間がたっぷりあるということ。隣近所の住人たちは、朝起きて夕方寝る迄、ヒマで時間をもてあましている。曰く「一日が永くて永くてしかたない」と云う。(沼田元気「ぼくの伯父さんの東京案内」)

時間を超越した存在であるお年寄りへの憧憬は、やがて、「老人崇拝」へと発展していく。

伯父さん的ライフスタイルの理想形は、お年寄りの「豊かな生活」にあったのだ。

何にも縛られない自由な暮らしが、そこにはある。

例えば、ある老人の一日。夜明け前、朝刊がくる。ゆっくりゆっくりと隅から隅まで読んでいく。三面記事から、テレビやラヂオ番組、その日の広告に至る迄。そうして、やっと読み終える頃に、丁度夕刊がくるというのである。(沼田元気「ぼくの伯父さんの東京案内」)

時間という鎖にさえ縛られることのないお年寄りの自由な暮らし。

お年寄りの暮らしに憧れる伯父さんは、忙しすぎる現代社会への反逆者であり、人生の落伍者にしてヒーローという、極めてアンビバレンスな精神性の中に生きる存在だ。

伯父さんによる老人崇拝は、人生そのものに対する崇拝としても読むことができる。

その地に永く住み、街の隅々迄知っていて、それでも人生が終わりに近づいていることを受け入れ、何かをあきらめ、街のかわり様もちょっとはなげきつつも、何かを伝えずにはおれない。この路地裏、この道、この街は自分がこの世を去った後もたぶん、永遠にあり続けるだろう。だからこそ、この人生の一瞬一瞬がせつなくも輝いているのだろうと気づかせてもくれる。(沼田元気「ぼくの伯父さんの東京案内」)

「この路地裏、この道、この街は自分がこの世を去った後もたぶん、永遠にあり続けるだろう」という文章などは、いかにも庄野潤三の小説に登場しそうなフレーズである。

感傷的なまでに深い人生への愛着こそ、つまり、伯父さんとしての老人崇拝の姿なのだ。

伯父さんにとって、老人は、決してネガティブな存在ではない。

お年寄りこそ、理想のライフスタイルの具現者なのである。

街は、実にその人の経験と共にある。街の様子はすっかり変わり、いつまでも同じだと思っていた自分も年をとる。街の若さに追いつけないのではない。知らず知らずのうちに、街の若さを追い越してしまったのだ。(沼田元気「ぼくの伯父さんの東京案内」)

人は誰も年を取る。

しかし、いたずらに加齢を恐れる必要はない。

「時間の支配者」であるお年寄りは、それだけで「人生の達人」と呼ぶにふさわしい存在であるからだ。

現代人から見たお年寄り最大の贅沢は「退屈である」ということに尽きる。

伯父さんが追い求めているのは、憩の時間、そして退屈することだったんじゃないか。──退屈、そう退屈こそ現代人の忘れてしまったファンタジィなのである。(沼田元気「ぼくの伯父さんの東京案内」)

現代人が最も恐怖するものは「退屈」という瞬間らしい。

だからこそ、我々は片時もスマホを手放すことができず、一分一秒を争うように、スマホ画面を凝視し続けている。

実はそれが「時間の無駄」だなどとは考えもせずに。

そして、いざ、死に際になってから「時間が足りない」と騒ぎだすのだ。

人は、どんなに時間をあたえられていようとも、山の様にやり残したことがあるものだ。そしてどんなに伯父さんが無欲と言い張ってもだ。何も欲しいものはないから仕事をさせて下さい、「生きる」という、し残した仕事を。(沼田元気「ぼくの伯父さんの東京案内」)

伯父さんの生き方は、自転車にも例えられている。

自転車操業という仕事のスタイルがあるが、伯父さんの生き方は、正に自転車的であり、自転車という乗物自体、実に伯父さんみたいじゃあないか。(沼田元気「ぼくの伯父さんの東京案内」)

漕いだ分だけ進み、漕ぐのを止めたら止まる。

永遠という惰性は、そこにはない。

そんな伯父さんだからこそ、現代社会の落伍者であることを恐れたりはしない。

伯父さんは自由という切符を手に入れる為なら、多少なりとも世間様の後指を買うくらいのリスクをおっても構わないと思っている。社会的居場所のない伯父さんにとって、自由というものの居場所を探していることに他ならないから。(沼田元気「ぼくの伯父さんの東京案内」)

自由に生きるということは、多分、孤独に生きるということなのだ(少なくとも現代社会においては)。

生きにくい世の中を、人はいかにして生きていくべきか。

本書は、生き急ぐ毎日から逃避するためのガイドブックとして読むことができる。

誰に迷惑をかけることもなく、できるだけお金をかけずに、精神的な疲弊感を解消して、のんびりと生きていくための方法。

もしかすると、それは、生きることと真剣に向き合うための哲学だったのかもしれない。

書名:ぼくの伯父さんの東京案内

著者:沼田元気

発行:2000/08/01

出版社:求龍堂