フョードル・ドストエフスキー「白夜」読了。

本作「白夜」は、1848年12月に発表された中篇小説である。

この年、著者は27歳だった。

かえるくんは、なぜ「白夜」を思い出したのか?

村上春樹「かえるくん、東京を救う」に、ドストエフスキーの『白夜』が出てくる。

そこでかえるくんは黙り込んだ。それから力を振り絞るように再び口を開いた。「フョードル・ドストエフスキーは神に見捨てられた人々をこのうえなく優しく描き出しました。神を作り出した人間が、その神に見捨てられるという凄絶なパラドックスの中に、彼は人間的存在の尊さを見いだしたのです。ぼくは闇の中でみみずくんと闘いながら、ドストエフスキーの『白夜』のことをふと思いだしました。ぼくは……」とかえるくんは言いよどんだ。(村上春樹「かえるくん、東京を救う」)

「みみずくん」との闘いでボロボロになった「かえるくん」は、入院中の片桐のもとに現われて、最後にドストエフスキーの『白夜』の話をする。

なぜ、「かえるくん」は、「みみずくん」と闘いながら、ドストエフスキーの『白夜』のことを思い出していたのだろうか。

本作「白夜」には、「感傷的な小説(ある夢想家)の思い出より」という副題が付いている。

主人公は、ペテルブルグで暮らす孤独な若者(26歳)だ。

青年は、ペテルブルグで暮らし始めて、もう八年も経つというのに、ほとんど一人の知り合いもいなかった。

でも、知り合いなんて、何のために必要なんだ? 僕はそんなものがなくたって、全ペテルブルグと知り合いなんだ。(フョードル・ドストエフスキー「白夜」安岡治子・訳)

街の人々が、こぞって別荘地へと出かけていく夏の夜、主人公は、運河の手摺りに寄りかかって泣いている若い女性「ナースチェンカ」と出会う。

主人公は、自分の孤独ぶりを説明するために、空想の中で恋をした女性の話をする。

「でもどんなふうに、誰に恋をしたの?」「いや、誰にも。夢に見る理想像に恋をしてきたんです。僕は夢想の中で、ありとあらゆる物語(ロマン)を創りあげてきました。ああ、あなたは、僕みたいな男が分からないでしょうね」(フョードル・ドストエフスキー「白夜」安岡治子・訳)

ナースチェンカに求められて、二人は、翌日の夜に再び会って話をする約束をする。

第二夜は、主人公が夢の中の恋を語る物語である。

「物語だって!」僕は仰天して叫んだ。「物語! でもいったい誰が、僕に物語があるだなんて、あなたに言ったんでしょう? 物語なんて何もありませんよ……」「物語がなかったら、いったいどうやって生きてきたの?」彼女は笑いながら口をはさんだ。(フョードル・ドストエフスキー「白夜」安岡治子・訳)

主人公曰く、彼が暮らす街は、ペテルブルグにある「かなり奇妙な片隅」だった。

「ナースチェンカ、あなたは知らないでしょうがね、このペテルブルグにはかなり奇妙な片隅がいくつかあります。それらの場所には、全ペテルブルグ市民にとって同じように輝いているはずの太陽の光が差さないで、あたかもそれらの片隅のためにわざわざ注文されたような、何か別の新しい太陽の光が、他とは異なる特別な光ですべてを照らしているのです」(フョードル・ドストエフスキー「白夜」安岡治子・訳)

そして、この「かなり奇妙な片隅」に住んでいるのは、夢の中で生きている「奇妙な人々」、つまり「夢想家」たちだった。

彼らは、「自分の中に閉じ籠るとなったら、まるでカタツムリみたいに、自分の一隅にぴったりと貼りついたようになってしまう」という。

あるいは、彼らの姿は「自分の部屋の四方の壁」を愛する亀に似ているかもしれない。

仕事を終えて帰宅する夕方、ペテルブルグの空に消えかけてゆく夕焼けを、無意識にぼんやりと眺めながら、彼らは、「自分の特別な生(せい)」に、豊かに満たされる。

あたかも、ジュコフスキーの『空想の女神』に包まれたかのように。

彼の部屋は暗くなっており、「心は虚ろで侘しい気分」だが、小さな部屋は沈黙に包まれて、「孤独と怠惰が想像力を優しく育んで」いく。

「あなたは、ひょっとすると、彼は何を夢想しているのか、と訊ねるかもしれません。そんなことを訊ねて何になりましょう! 夢想するのはありとあらゆることなんですから……」(フョードル・ドストエフスキー「白夜」安岡治子・訳)

ドイツの詩人ホフマン、ウォルター・スコットの小説『ロブ・ロイ』『セント・ロナンの鉱泉』『ミドロジアンの心臓』、ジャコモ・マイヤベアのオペラ『悪魔のロベール』、ジュコフスキーの詩「ミーナ」、コズロフのロマンティックなバラード、イワン皇帝によるカゼンの占領、チェコの宗教改革の主導者ヤン・コフの火あぶり、ナポレオン軍との戦い、、、

空想の中でこそ、彼は、快楽に浸ることができた。

「まるでこうした何もかもが本当に幻想ではないみたいなのです! 実際、ときにはこういう生は、感情の高まりが創り出した蜃気楼でも、想像力の錯覚でもなく、これこそが、現実の本物の実存なのだと信じたくなる瞬間がありますからね!」(フョードル・ドストエフスキー「白夜」安岡治子・訳)

夢想家の人々にとって、空想は、時に現実を越えて現実的なものとなる。

そこに、この物語の持つ、一つのテーマがある。

「そうなんです。ナースチェンカ、傍から見ているとつい、この情熱は正真正銘の本物で、それが彼の心を波立たせているのだ、彼の実体のない夢想の中には、何か手で触ることのできる生きたものがあるのだと、思わず信じ込みたくなるんですよ! ところがそれは、まったくのまやかしなんですね」(フョードル・ドストエフスキー「白夜」安岡治子・訳)

そして、彼が、空想の中で熱烈に愛した女性の思い出について話をしたとき、ナースチェンカは、主人公に激しい同情を寄せる。

「あなた、まさか本当にそんなふうに今までの人生ずっと生きてきたの?」「一生、そうなんです、ナースチェンカ」僕は答えた。「どうやらこの先の一生もそんなふうで終わりますね!」(フョードル・ドストエフスキー「白夜」安岡治子・訳)

想像が現実を越えるとき

一方で、ナースチェンカも決して幸福な女性ではなかった。

両親がなく、盲目の祖母(お祖母ちゃま)のもとで、ナースチェンカは厳格に育てられた。

イタズラ盛りの15歳のとき、「私は目が見えないのだから、おまえに目を光らせているわけにはいかないんだよ」と、お祖母ちゃまは言った。

「そしてお祖母ちゃまは、いきなり私の服をピンで留めてしまい、「これからは一生、こうして一緒に座っているんだよ。もちろん、おまえがもっと良い子にならなかったらの話だけどね」と言うの」(フョードル・ドストエフスキー「白夜」安岡治子・訳)

祖母の束縛のもとで、ナースチェンカもまた、孤独な暮らしを強いられるが、あるとき、下宿人の若い男性に恋をする。

下宿人の男も、彼女をオペラ(『セビリアの理髪師』)に誘ったりと、まんざらでもなかったらしい。

いよいよ下宿人が引っ越してしまうというとき、二人は一年後の再会を約束する。

「いいですか、僕はモスクワに行って、ちょうど一年間、あちらで暮らします。きっと仕事は片づけられるでしょう。僕が帰って来て、その時あなたがまだ僕を愛していてくれたら、誓います、二人で幸せになりましょう」(フョードル・ドストエフスキー「白夜」安岡治子・訳)

ところが、あれから一年が経ち、男はペテルブルグへ戻って来ているらしいのだが、ナースチェンカへの連絡は、未だないのだという。

昨晩、運河の手摺りで彼女が泣いていた理由を知った主人公は、ナースチェンカのために、男との連絡役になろうと申し出る。

三日目の晩(第三夜)、ナースチェンカは主人公に「私があなたを愛しているのはね、あなたが私に恋していないからよ」と打ち明ける。

主人公の方は「喜びと幸福は人をなんと美しくするものだろう!」と、ナースチェンカへの愛に浮かれていたというのに。

「あなたが私を愛していてくれて、本当に良かったわ! 私がお嫁に行っても、私たち、大の仲良しでいましょうね、兄妹よりももっとね。私は、あの人と同じくらいあなたのことを愛するわ……」(フョードル・ドストエフスキー「白夜」安岡治子・訳)

この言葉を聞いたとき、主人公は、ひどく悲しくなると同時に「何か笑いのごときもの」が、心の中でうごめき出すのを感じる(「ああ! 時には、幸せな人間というのはなんと耐え難い存在だろう!」)。

「私たち、これから永久に一緒ですものね」と永遠の友情を誓うナースチェンカに、主人公は「僕が今どれほど孤独の内にあるか、君が知っていてくれたなら!」と、心の中で叫ぶ。

そして、悪天候の夜を挟んで迎えた第四夜、主人公の恋は終わる。

主人公の働きが実って、下宿人の男が、ナースチェンカの前に現われたのだ。

それも、ナースチェンカが男をあきらめ(「もしかすると、私の恋愛がそもそも勘違い、想像力の創り出した錯覚だったのかもしれないわ」)、主人公と暮らすことを誓った直後のことだった(「じゃあ明日には、あなたはうちの下宿人ね」)。

僕の白夜は、その朝、終わった。(フョードル・ドストエフスキー「白夜」安岡治子・訳)

しかし、失恋した主人公に絶望感はない。

ナースチェンカと過ごした数日の白夜に、主人公は、幸福を見いだしていたからだ。

ああ! 完全なる至福の瞬間だった! あれは、人間の長い一生涯分に十分足りるほどのものではないだろうか?……(フョードル・ドストエフスキー「白夜」安岡治子・訳)

主人公にとって、白夜の数日は、夢(空想)と同じようなものだったのかもしれない(何も残さないという意味においては)。

夢想家の主人公は、だからこそ、ナースチェンカと一緒に見た夢に、幸福を感じていたのだろう。

主人公と相反して召使いのマトリョーナは現実的な女性だった。

「マトリョーナは善良な女です。ただ一つ欠点があって、想像力ってものがないんですよ、ナースチェンカ。まるきり想像力を欠いていますが、そんなことは何でもないですね……」(フョードル・ドストエフスキー「白夜」安岡治子・訳)

この物語が伝えているのは、想像することの大切さだ。

厳しい現実の中で生きるとき、ときに想像力が、人を救ってくれるかもしれない。

そして、もしかすると、想像が現実を越えることだって、あるいは、まったくないことだ言い切ることはできないのだ。

主人公が語った空想の恋物語では、突然に現れた金持ちのイケメンが、彼女を奪って行ってしまう(「言葉で言い尽くせぬほどの幸福が、まさにこれからやって来るというのに、そこへ選りによってパヴロフスクから人がやって来るなんて!」)。

一度は、あきらめたはずの恋人が、ナースチェンカの前へ突然に現れるという悲惨な現実の、これは、予兆のようなものだったのかもしれない。

村上春樹「かえるくん、東京を救う」の中で、「かえるくん」は、まさしく想像力の中で戦っていたのだろう。

何のために?

想像力には現実を変える力があると、「かえるくん」は知っていたからだ。

想像を絶するような阪神・淡路大震災の被害。

しかし、想像しなければ何も始まらない。

想像するところから現実の行動が生まれるのだということを、「かえるくん」は伝えたかったのではないだろうか。

「白夜」は、間違いなく寂しい小説である。

大都会で孤独に生きる若者の、夢物語(空想)を綴った物語だから、寂しくないはずがない。

それでも、空想の中で、人は生きていくことができるのかもしれないという希望が、この物語にはあるような気がする。

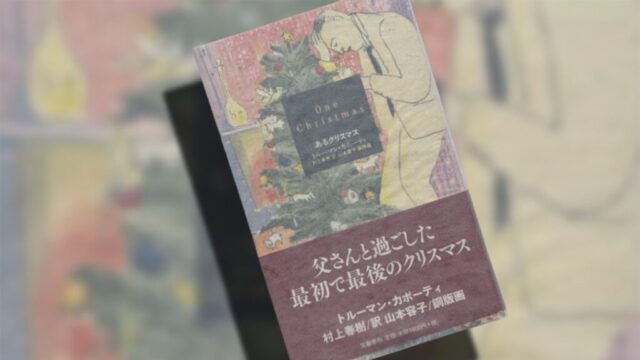

光文社古典新訳文庫版は、安岡治子の訳によるもので、現代的に読みやすく配慮されている。

ちなみに、安岡治子は、作家・安岡章太郎の長女で、庄野潤三の小説にも、たびたび登場している。

フーちゃんには安岡治子ちゃんが贈ってくれたメモ帖と、セルロイドのチューリップが先に附いた、消しゴムつきの鉛筆のキャップ(これは妻が市場のおもちゃ屋で買った)を上げる。(庄野潤三「貝がらと海の音」)

本を読んでいると、いろいろな繋がりがある。

それもまた、読書の楽しみというものだろう。

作品名:白夜

著者:フョードル・ドストエフスキー

訳者:安岡治子

書名:白夜/おかしな人間の夢

発行:2015/04/20

出版社:光文社古典新訳文庫