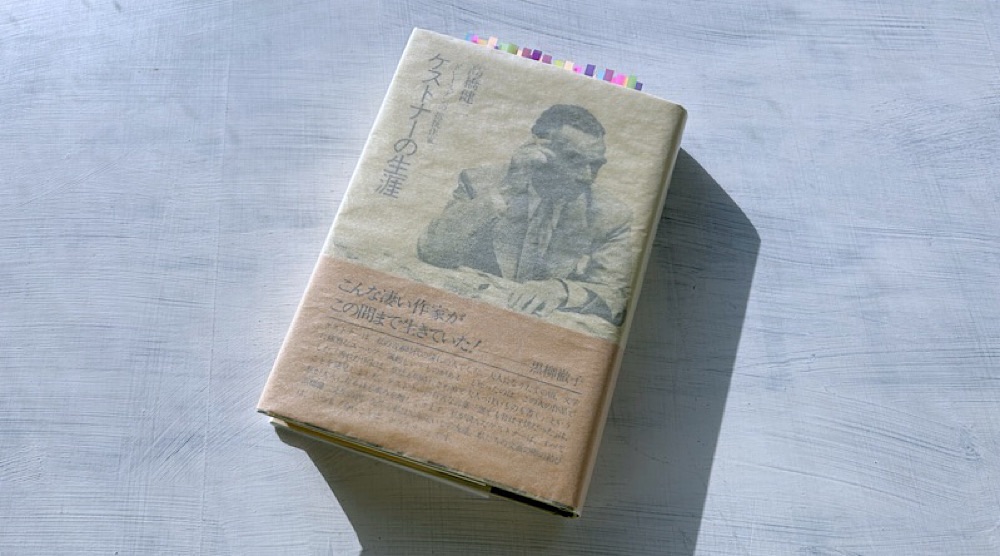

高橋健二『ドレースデンの抵抗作家 ケストナーの生涯』読了。

本作『ケストナーの生涯』は、1981年(昭和56年)9月に駸々堂出版社から刊行された評伝である。

この年、著者(高橋健二)は79歳だった。

入手困難な「ケストナー少年文学全集」

岩波書店が、岩波少年文庫創刊75年記念『ケストナーと「わたし」たち展』を開催するという。

■開催日 2025年10月24日(金)~11月3日(月)10時~17時

(※神保町ブックフェスティバル・神田古本まつり開催中)

■場所 岩波書店一ツ橋ビル1Fロビー 東京都千代田区一ツ橋2-5-5

(※入場料無料、書籍販売は土日祝のみ)

不思議だなあと思う。

なぜなら、フェアを開催するほどの人気作家であるエーリッヒ・ケストナーの『ケストナー少年文学全集(全9冊セット)』は、未だに入手困難の状況となったままだからだ(版元品切れ)。

『ケストナー少年文学全集』の翻訳も、やはり、ドイツ文学者(高橋健二)だった。

一九六二年に私はケストナー少年文学全集八巻の全訳を岩波書店から出すことになったので、ケストナーに最近の写真を送ってほしい、とたのんだところ、アグラ発三月九日付でサイン入りの写真を送ってくれた。(高橋健二「ケストナーの生涯」)

1962年(昭和37年)、ケストナーは63歳で、結核療養のため、スイスのアグラにある療養所へ入所していた。

送られてきた写真も、療養所の庭で撮影されたものだったらしい。

八月に拙訳を送ってやると、九月十七日付で、ケストナーからお礼の返事が来た。彼の出版社マッシュラーと、日本版の造本のよさに感心して、ドイツ語版のケストナーも日本で印刷・製本させたら、と話し合った、冗談だけれど、冗談ばかりではない、とお世辞が述べてあった。(高橋健二「ケストナーの生涯」)

このときの本が、岩波書店から刊行された『ケストナー少年文学全集(全8巻)』で、(一部を除き)現在は版元品切れのため、長く入手不可能のままとなっている。

ケストナーが「過去の作家」であることに間違いはない。

『ケストナー少年文学全集(全9巻)』のラインナップを見てみると、そのことが理解できる。

※( )内は本国における初版の出版年。

1巻「エーミールと探偵たち」(1928)

2巻「エーミールと三人のふたご」1934)

3巻「点子ちゃんとアントン」(1931)

4巻「飛ぶ教室」(1933)

5巻「五月三十五日」(1931)

6巻「ふたりのロッテ」(1949)

7巻「わたしが子どもだったころ」(1957)

8巻「動物会議」(1949)

別巻「サーカスの小びと」(1963)

『エーミールと探偵たち』『点子ちゃんとアントン』『飛ぶ教室』などの代表作は、いずれも戦前の作品で、戦後の作品は『ふたりのロッテ』と『わたしが子どもだったころ』が目立つくらいである。

『サーカスの小びと』には、『サーカスの小びととおじょうさん』(1967)という続編があるが、「ケストナー少年文学全集」には入っていない(講談社の「国際アンデルセン大賞名作全集」から高橋健二の訳で出版された)。

児童文学以外の作品(小説)はどうだろうか。

・「ファビアン」(1931)

・「雪の中の三人男」(1934)

・「消えた密画」(1938)

・「一杯の珈琲から」(1938)

大人向けの小説も、やはり戦前に代表作が執筆されている。

つまり、ケストナーは、基本的に「戦前の作家」だったのだ(主に1930年代に代表作を発表した)。

「ドレースデンの抵抗作家」と呼ばれたケストナーは、もちろん、戦後にも活発な活動を続けた。

ケストナーは、一九五九年フランクフルトで開かれた第三十回国際ペン大会を西独ペンの会長として主催し、成功させ、川端康成とならんで、国際ペンクラブ副会長に選ばれた。(高橋健二「ケストナーの生涯」)

一般に海外の作家は寡作で、日本の小説家のように書き散らすことはしない。

なかでも、ケストナーは寡作の作家だった。

時事評論はかなり多いが、彼の創作はごく少ない。一巻に収まる詩と、一つの小説「ファビアン」と十冊の長からぬ少年小説で、ケストナーは死後も名声を持ち続けているのである。(高橋健二「ケストナーの生涯」)

代表作のほとんどが戦前期に発表されているからと言って、驚くほどのことでもないのだろう。

注目すべきは「過去の作家」であるはずのケストナーが「現在の作家」でもある、ということだ。

わたしたち岩波書店も1950年の岩波少年文庫創刊書目として『ふたりのロッテ』を刊行以来、今日まで絶えずケストナーの作品を送り出しています。児童文学作品は少年文庫やハードカバー等、さまざまな大きさ・装丁があり、訳文も時代によって異なります。少年文庫版がお好きな方もいれば、ハードカバー版がお好きな方もいて、それぞれの作品・それぞれの本の形に読者の数だけ大切な出会いや思い出があると思います。(岩波書店「岩波少年文庫創刊75年記念『ケストナーと「わたし」たち展』を開催します!」2025/08/08)

岩波書店の『ケストナーと「わたし」たち展』は、「岩波少年文庫」の創刊75年を記念するイベントとして開催されるものだ。

「岩波少年文庫」は、1950年(昭和25年)12月25日、全5冊のラインナップにより創刊された。

・「宝島」スティーヴンソン

・「クリスマス・キャロル」チャールズ・ディケンズ

・「あしながおじさん」ジーン・ウェブスター

・「ふたりのロッテ」エーリッヒ・ケストナー

・「小さい牛追い」マリー・ハムズン

この5冊が、岩波少年文庫の原点である。

この中で、ケストナーの『ふたりのロッテ』が特別と言える理由はあるだろうか?

ひとつ言えることとしては、他の4作品が戦前に発表された作品であったのに対し、『ふたりのロッテ』(1949)は、「岩波少年文庫」(1950)と同じく戦後に発表された作品であったということだ(しかも、ほとんど同じ時代に)。

戦後のケストナーの執筆活動は『動物会議』(1949)から始まっている。

一九四九年にケストナーは作家として目ざましくカムバックした。第一陣は『動物会議』であった。これは子ども向きの絵本になっている。ケストナーの名コンビだったワルター・トリヤーがさしえをかいた最後の本だった。(高橋健二「ケストナーの生涯」)

同じく1949年(昭和24年)、ケストナーは『ふたりのロッテ』を発表する。

同年に子どもの小説『ふたりのロッテ』が出て、ケストナーは『エーミールと探偵たち』の名声をあらたにした。(略)九歳になる女のふたごが、別れている両親を結びつける話で、子どもは利口で素直で行動力がある、というケストナーの持論の展開である。(高橋健二「ケストナーの生涯」)

版元品切れがほとんどの「ケストナー少年文学全集」の中で、本作『ふたりのロッテ』は現在も発売され続けている(『エーミールと探偵たち』は入手不可能だというのに)。

つまり、戦後ケストナーの出発点である『ふたりのロッテ』は、岩波書店にとって特別な作品であると同時に、戦後の児童文学を愛読する多くの読者にとっても、特別の意味を持って現在まで読まれ続けている、ということなのだろう。

岩波書店「ケストナー少年文学全集」の作品が、すべて等しく名作であると言うことは難しいかもしれない。

一方で、1960年(昭和35年)に『わたしが子どもだったころ』で「第3回国際アンデルセン賞」を受賞するなど、現役の人気作家であったケストナーの少年文学全集は、戦後日本にとって、やはり意義のある仕事だった。

本作『ケストナーの生涯』の帯文を寄せた黒柳徹子にとって、ケストナーは「青春時代の憧れの人」だったという。

私が読んだケストナーは、すべて高橋健二先生の訳。先生と私は30年近い心の友達。私たちの文通の際の結びはいつも「合いことば、ケストナー」です。(黒柳徹子「ケストナーの生涯」帯文)

黒柳徹子は、本書の著者であるドイツ文学者(高橋健二)を通して、ケストナーとの交流を図っていた。

私は黒柳徹子さんからことずかった京人形をケストナーに渡した。彼は箱をあけてみて、古典的な人形とモダーンな黒柳さんの写真を見比べて、例のごとくほくそ笑んだ。(高橋健二「ケストナーの生涯」)

多くの人に愛されたケストナーだったからこそ、次の世代へもしっかりと受け継いでいきたい。

いや、むしろ、積極的に受け継いでいくべきである。

だからこそ、岩波書店「ケストナー少年文学全集」は、これからも重要な役割を果たすものと思われるのだが。

大人たちのための児童文学

ケストナーの少年文学(児童文学)が読まれ続けているのは、それが、単なる「子どものための読み物」ではないからである。

『わたしが子どもだったころ』も同様で、子どもに向かないことがたくさん出てくる。人生を率直、真実に描くからである。この本では表現も決して子ども向きにやさしくはない。だが、すぐれた児童文学書である。(高橋健二「ケストナーの生涯」)

ケストナーの作品を「大人向け」と「子ども向け」に分ける考え方は、あまり正しくない。

それは、ケストナー以外の「児童文学作品」にも当てはまるものだ。

一般に、児童文学の場合は、アウトサイダーが大きな役割を演じている。例えば『ガリヴァー旅行記』の著者スウィフトも、『ロビンソン・クルーソー』の著者デフォーも、アウトサイダーであって、子どもの本を書くなんてことは考えていなかった。(高橋健二「ケストナーの生涯」)

彼らは、自然な形で、人生や社会を世の中へ伝えようとしたにすぎない。

本来の形では全く子どもに適しない二冊の本であるにもかかわらず、もっともすばらしい子どもの本になっている。つまりこれらの本は、子どもに調子を合わせたから、すばらしい子どもの本になったのではなく、そうでなかったにもかかわらず、そうなったのである。(高橋健二「ケストナーの生涯」)

ケストナーは、子どもたちに向けた物語を書きながら、それを大人たちに向けた物語となることも意識していた。

彼は子どもの小説を書く時でも、児童文学者という意識で子ども向きに書こうとはしない。『ふたりのロッテ』について述べたように、子ども向きではない話も書く。子どもと同時に子どもでないもののために書いているからである。(高橋健二「ケストナーの生涯」)

『ふたりのロッテ』は、離婚した両親が大きなモチーフとなっている。

もっとも、夫婦別れしている両親を子どもの小説に取りあげるのは不適当だ、という批評もあった。しかし、真実を愛し、率直を貴ぶケストナーは、世間にいくらもあるテーマを回避しなかった。(高橋健二「ケストナーの生涯」)

愛し合って結婚した一組の男女が、やがて別れる。

それも、また、人生の真実の一面であることを、ケストナーは、子どもたちから隠そうとしなかった。

「この世の中には離婚した両親がたいそうたくさんいること、そのために一そうたくさんの子どもが苦しんでいること、また他方、両親が離婚しないために苦しんでいる子どもがたいそうたくさんいることを、(この小説を非難する人に)話してやりましょう!」(高橋健二「ケストナーの生涯」)

真実を伝えることを、ケストナーは重視した。

だから、ケストナーの児童文学には、大人が読んでも違和感のない真実が込められている。

「児童図書だけを書く作家たちは、作家ではない。彼らは全く児童文学作家ではない。そういうのは、もちろんあたっていない。しかし、この命題はほんとうだ!」(高橋健二「ケストナーの生涯」)

彼の作品が長く読まれ続けている理由も、おそらくそこにあった。

いい児童文学者である前に、いい作家でなければならないということになる。だが、いい作家だからといって、いい子どもの本が書けるわけではない。(高橋健二「ケストナーの生涯」)

ケストナーは、子どもの心を持ち続けることにこだわり続けた(『飛ぶ教室』に出てくる大人たちのように)。

「よい子どもの本ができるのは、子どもがあるから、子どもたちを知っているからではなくて、過去にさかのぼって、一人の子ども、つまりは自分自身を知っているからだ」(高橋健二「ケストナーの生涯」)

そこにあるのは、かつて自分が経験もしてきた「子ども時代」への深い共感である。

ケストナーはたえず下積みの子どもに思いやりを寄せている。(略)その気持ちが『点子ちゃんとアントン』という子どもの小説に結晶した。これは、ケストナーが子どもたちのためのモラリストであることを真正面から示した。(高橋健二「ケストナーの生涯」)

ケストナーの物語の登場する少年少女たちは、いつでも知恵と勇気と正義を持ち合わせている。

困っているものを助ける。それがケストナーの少年物の一貫したテーマである。助けられるものはそれを素直に受け入れるとともに、困っているものがあれば、進んで助けてやろうと考える。子どもたちが、子どもらしい着想を持ち寄り、それぞれの能力を発揮して、おとなの思い及ばないような事をなしとげる。一人一人の能力を、利害を越えて結びつけることを、子どもはおのずから心得ている。隣人愛や社会連帯を子どもは遊びながら自選している。それを忘れないようにと、彼はおとなにも訴えているのである。(高橋健二「ケストナーの生涯」)

あるいは、それは、ナチスによって翻弄された時代背景と無縁ではなかったかもしれない。

知恵も勇気も正義もないがしろにされた社会の中で、「ドレースデンの抵抗作家」は、子どもたちに向けた物語を発表しながら、時代の流れに抗っていたのである。

ケストナーはケストナーとなることを目ざして力強く生きた。よくぞ生き抜いた、と私は驚きをあらたにせずにはいられない。(高橋健二「ケストナーの生涯」)

ケストナーの作品は、今も時代を越えて愛読され続けている。

そこには、人生の真実が描かれているからだ。

同時に、現代の大人たちが忘れている大切な理想を書き入れることも、ケストナーは忘れてはいなかった。

だからこそ、ケストナーの児童文学には、読み返すたびにハッとする新しい発見があるのだ。

本書『ケストナーの生涯』は、ドイツから遠く離れた異国の友人(高橋健二)によって書かれたケストナーの評伝である。

しかし、ケストナーという作家をよく知りたいと思うなら、彼の書いた物語をもっと深く読みこむべきかもしれない。

アメリカの劇作家ワイルダーはケストナーと親しかったが、「ケストナーは彼の本のようだ。彼の本は彼のようだ」と言った。(高橋健二「ケストナーの生涯」)

現在は入手困難となっているケストナーの作品が、いつの日か、日本の世の中へ再登場することを心から願っている。

次の時代を担う子どもたちのためにも。

書名:ドレースデンの抵抗作家 ケストナーの生涯

著者:高橋健二

発行:1981/09/15

出版社:駸々堂出版社