庄野英二「鶏冠詩人伝」読了。

本作「鶏冠詩人伝」は、1990年(平成2年)に創元社から刊行された自叙伝である。

この年、著者は75歳だった。

庄野潤三『相客』のモデル

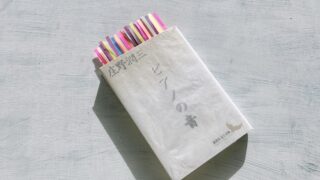

庄野潤三『ピアノの音』(1997)に、本作『鶏冠詩人伝』が出てくる。

大阪から帰ってから兄英二の『鶏冠詩人伝』を探しているが、兄の全集などを置いてある図書室の本棚にも書斎の本棚にも見つからない。夕方、失せ物さがし、特に本をさがし出すのが名人という妻に、「英ちゃんの『鶏冠詩人伝』見かけなかったか?」と訊く。(庄野潤三「ピアノの音」)

兄(庄野英二)は、1993年(平成5年)に(78歳で)亡くなっていて、『ピアノの音』の時点では、既に故人である。

庄野英二は、かなり良いタイミングで、この文学的自叙伝を完成させたということなのだろう。

タイトルの「鶏冠詩人伝」には、本書の中にも説明がある。

庄野英二が、エッセイ集『ロッテルダムの灯』(1960)を自費出版したとき、彼の自宅には鶏舎があり、鶏が飼育されていた。

この鶏は、帝塚山学院で中学教師をしていたときの教え子からもらった百日ビナが大きくなったものである。

本は奥付に発行所を書かなければならない。自費出版であれば、自宅の住所を書けばよいのだが、私は体裁をつけて「レグホン舎」発行とした。(庄野英二「鶏冠詩人伝」)

1961年(昭和36年)6月、この『ロッテルダムの灯』が、第九回日本エッセイスト・クラブ賞を受賞する。

やがて、司会者の選考過程説明の際、「『ロッテルダムの灯』の発行所が『レグホン舎』となっているので、養鶏関係の事業所かと思っていたが、実は、著者庄野英二の庭の鶏舎のことであった」と説明した。(庄野英二「鶏冠詩人伝」)

受賞者の謝辞で、庄野英二は次のように挨拶した。

「皆さまの御厚意により名誉ある賞を頂き、日本エッセイスト・クラブ会員に名を連ねさせて頂きますことを誠に光栄に存じます。『レグホン舎』から誕生した作品により、受賞致しましたので、私は今後、『鶏冠詩人』と僭称致します。どうぞお許しを頂きたく存じます」(庄野英二「鶏冠詩人伝」)

選考委員には、福原麟太郎や坂西志保らの名前があった。

円卓が配置されていて、私は、福原麟太郎、坂西志保と同席であった。これらの人たちが私の作品を強く推挽してくれていたことが分かった。私の横に潤三が座っていた。(庄野英二「鶏冠詩人伝」)

坂西志保は、ロックフェラー財団の留学生として庄野潤三を推薦してくれた人だし、福原麟太郎は『ガンビア滞在記』(1959)以来、庄野潤三と親交があった。

こうして「鶏冠詩人」は誕生し、自叙伝のタイトルも「鶏冠詩人伝」となったわけである。

本作『鶏冠詩人伝』のポイントは、大きく二つあって、ひとつは戦争にまつわるエピソードで、もうひとつは、戦後の文学活動に関することだろう。

特に、戦犯として巣鴨プリズンに入所したときの話は興味深い。

一九四七年(昭和二十二年)三月末ごろ、私は定職もないまま帝塚山学院事務所で手伝いをしていると、夕刻家から電話がかかって来た。兄嫁が、警察の人が何か訊ねにきているので帰宅してくれないかと言った。(庄野英二「鶏冠詩人伝」)

「兄嫁」とあるのは、庄野家の長男(庄野鷗一)の妻のことである。

父母も健在であった。兄鷗一は召集されて清水の要塞砲隊にいたがすでに復員していた。弟潤三は海軍予備学生出身の士官となり伊豆半島の部隊にいたがすでに復員し一月に結婚していた。満鉄勤務の夫と共にハルビンにいた妹滋子の消息だけが分からなかった。十月末、滋子は二人の子供をつれて苦労して帰国した。下の弟至は少年航空兵で立川の陸軍飛行隊にいたがこれも復員していた。(庄野英二「鶏冠詩人伝」)

私服刑事に身柄を拘束された作者(庄野英二)は、住吉警察署から大阪府警本部へと連行され、地下留置所へ放りこまれた。

戦時中、ジャワ俘虜収容所で勤務していたことから、庄野英二はBC級戦争犯罪容疑者となっていたのだ。

一週間後もう一人の容疑者(元ジャカルタ飛行場大隊長)と共に二人の刑事の付き添いで東京へ護送されることになった。弟潤三の同行が許可された。(庄野英二「鶏冠詩人伝」)

大阪から東京までの夜行のことは、庄野潤三の短篇小説『相客』(1957)に詳しい(作品集『静物』所収)。

父(庄野貞一)は、次男(庄野英二)の釈放に向けて奔走したらしい。

ジャワで庄野英二と一緒に過ごした作家の佐藤春夫は、マッカーサー元帥宛てに長い嘆願書を提出している。

大戦中、庄野英二は右腕を負傷した。

弾丸の命中したのは右肘であった。竹の棒に真赤に焼けた鉄棒をひっつけると、竹の棒がくにゃくにゃと曲がるように、私は右肘を中心にして全身がくにゃくにゃと折れ曲がるように空中で回転している錯覚に陥った。(庄野英二「鶏冠詩人伝」)

三か所に被弾した庄野英二は日本へ送還され、大阪陸軍病院赤十字分院で手術を受ける。

手術前日の夕食もその日の朝食も絶食を命じられていた。手術の朝、弟潤三がひと口栗まんじゅうを持って見舞に来た。潤三は不安そうに私の顔を見て励ました。潤三は当時大阪外国語学校英語科の学生で、学校は病院の近くにあった。(庄野英二「鶏冠詩人伝」)

この弟(庄野潤三)は、やがて芥川賞作家となり、その作品の中で、次兄(庄野英二)の思い出を数々綴っていくことになる(「英二伯父ちゃんのばら」など)。

代表作『星の牧場』

幼少期、庄野英二は西村アヤの著作に大きな影響を受けた。

本の名は忘れてしまった。紫色クロス製本の袖珍本で、著者は西村アヤ。西村アヤは、文化学院創立者西村伊作の娘であった。この本を出版したのは、西村アヤが女学校の生徒の時である。(庄野英二「鶏冠詩人伝」)

それは、物語というよりも短文集のようなものだったが、エッセイへの興味は、この頃から育まれていたらしい。

1969年(昭和44年)5月に講談社から刊行された『にぎやかな家』は、西村アヤの本を意識して書かれたものだという。

この本を書くとき、私の頭の中に、西村アヤの本の思い出があった。私はストーリーのない、エッセイを集めたようなもので、私の家と家族のことを一冊の童話にまとめたいと思った。(庄野英二「鶏冠詩人伝」)

皇太子妃の愛読書についての記憶もある。

皇太子妃が決定した日の新聞記事を私は克明に覚えている。美智子と記者団との一問一答が掲載されていた。その中に、「愛読書の名を挙げてください」という質問があり、美智子は次のように答えている。「愛読書──子供のときから一番親しんできたという意味でお答えするなれば、それはA・A・ミルンの『熊のプーさん』です」(庄野英二「鶏冠詩人伝」)

児童文学への関心は、常に作者(庄野英二)の中にあった。

私は一九六四年(昭和三十九年)に童話のような小説『星の牧場』を理論社から出版しているが、この作品の背景には日光の自然があり、作中にジプシーやモモンガを登場させている。ジプシーは佐々木に聞いた山窩をモデルにしている。(庄野英二「鶏冠詩人伝」)

「佐々木」とあるのは、日光清滝の古河電気精銅所附属工員養成所の工程課長(佐々木耕郎)のこと。

山窩はときどき、人里へ降りてきて野獣の毛皮を売って食料品その他を仕入れるのであった。私は、佐々木が山窩から買ったモモンガの毛皮をもらったことがある。(庄野英二「鶏冠詩人伝」)

巣鴨プリズンから釈放された後、作者は疎開中の佐藤春夫を訪ねて長野県を訪れている。

夕刻、御代田で下車し、駅前の古い旅館「井幹屋」に一泊した。この泊りが縁で後々毎年夏をこの宿で過ごすようになる。(庄野英二「鶏冠詩人伝」)

1952年(昭和27年)にはヨーロッパ旅行へ出かけた。

長い旅を終えて戻ったとき、多くの人たちに伝えたいことがあった。

私が出迎えの人たちと、賑やかにしゃべっているのを気にした弟潤三は、私の袖を引いてこう言った。「あまりいっぺんにいろいろなことをしゃべってしまうと、勿体ない。けちりながらちょっとずつ、日をおいて話すことだ」(庄野英二「鶏冠詩人伝」)

小説家の庄野潤三らしいアドバイスである。

1955年(昭和30年)1月、母親が脳血栓で倒れ、危篤となった。

その夜、潤三が『プールサイド小景』により第三十二回芥川賞を授賞されたと言って新聞記者が一人来宅した。とりこんでいたので、新聞記者も玄関で立ったままインタビュウした。カメラマンは来なかった。(庄野英二「鶏冠詩人伝」)

さらに、1957年(昭和35年)8月、弟の庄野潤三が、ロックフェラー財団の招きで妻(千寿子)を同伴し、アメリカのガンビアにあるケニヨン・カレッジへ留学する。

潤三はすでに朝日放送を退社していた。八月二十六日、横浜港を出帆した。中山義秀、安岡章太郎、吉岡達夫などが見送りに来てくれた。(庄野英二「鶏冠詩人伝」)

当時、庄野潤三の自宅は石神井公園にあった。

出帆後、弟夫婦の子供と、留守を預かってくれる千寿子の母を連れて石神井に帰った。それから私は、御代田へ行った。数泊して新築なった別荘「見山居」に佐藤春夫を訪ねた。(庄野英二「鶏冠詩人伝」)

両親が留守中の子どもたちの様子については、庄野潤三『シェリー酒と楓の葉』(1978)や『懐しきオハイオ』(1991)などの長篇小説に描かれている。

ジャワ以来、佐藤春夫との交流は続いていた。

1964年(昭和39年)、『星の牧場』で産経児童出版文化賞を受賞したときも、佐藤春夫は喜んでくれた。

私は応接室に上って、「産経児童出版文化賞」受賞の報告をした。佐藤はしばらく黙っていてから、ポツンとこう言った。「僕から君にやりたかったね」(庄野英二「鶏冠詩人伝」)

以後、庄野英二は「『星の牧場』の庄野英二」として知られるようになるが、作者としては本意ではなかったらしい。

正直のところ、私はこの作品に満足でなかった。潤三も『星の牧場』をあまり高く評価しなかった。潤三の批評は兄弟ゆえに舌に衣を着せなかった。私は、『星の牧場』の庄野英二と呼ばれることをうとましく思うようになった。(庄野英二「鶏冠詩人伝」)

1969年(昭和44年)には、劇団民芸が『星の牧場』を上演している。

新宿紀伊国屋ホールでの初日には、井伏鱒二、小沼丹が来てくれた。潤三も一緒であった。舞台は成功した。カーテンコールのとき、小山祐士と斉藤一郎と私は並んで花束を受けた。(庄野英二「鶏冠詩人伝」)

打ち上げは、井伏鱒二なじみの店だった。

井伏鱒二が誘ってくれて大久保の小料理屋「くろがね」へ行った。小沼や潤三も一緒であった。乾杯をして芝居の話になった。劇中で、ドクター役が、木の上のモモンガの飛び方を手ぶりで説明する場面があるのだが、井伏は、「庄野君、あの役者に注意してやってくれ。モモンガの飛び方はあんなのじゃないよ」と言って、自分がモモンガの飛び方を手ぶりでまねてくれた。(庄野英二「鶏冠詩人伝」)

このとき、井伏鱒二は「庄野君、芝居は書かない方がいいよ」とも言ったらしい。

ソビエト旅行へ出かけたのは、1970年(昭和45年)8月のことだ。

諸都市を一巡して、モスクワへ帰ってきたが、時間の都合で、ヤーナス・ポリヤーナのトルストイの墓に参ることができなかった。それだけが心残りであった。(庄野英二「鶏冠詩人伝」)

このときの旅行は、『レニングラードの雀 ソビエート・サリアンカ紀行 庄野英二画文集』(1971)にまとめられている。

坪田譲治の妻(ナミ子夫人)が亡くなったとき、東京雑司ヶ谷霊園で行われたキリスト教による葬儀では、吉村繁義という老人が弔辞を述べた。

「上陸したのは小樽港で、小樽からは、無蓋貨車に乗って、北見に近い原生林の中の開拓地まで運ばれた。そのとき、ナミ子さんは四歳で、私は六歳であった」(庄野英二「鶏冠詩人伝」)

坪田譲治のナミ子夫人は、北海道開拓移民の子どもだったらしい。

「ナミ子さんも私も、南国土佐の同村の生まれであった。私たちの郷里にキリスト教信者の立派な政治家がいられた。その政治家の提案で、北海道の原始林を開拓してキリスト教信者の村を開こうということになった」(庄野英二「鶏冠詩人伝」)

ナミ子夫人が上京するのは、高等小学校を卒業して、女学校へ入学するときのことだった。

1975年(昭和50年)8月、長女(晴子)に初孫(由佳理)が生まれている。

庄野潤三の小説にも登場する声楽家(小林由佳理)だ。

このとき、作者(庄野英二)は青森・北海道を旅行中だった。

1985年(昭和60年)、代表作『星の牧場』が、若杉光夫監督によって映画化されることになった。

キャストには、上条恒彦、フランキー堺、寺尾聰、檀ふみ、石田純一などの名前が並んだ。

撮影中、寺尾聰が落馬で骨折する大怪我で入院するなど、完成までには苦労が絶えなかったらしい。

弟・庄野潤三の緊急入院を聞いたのは、映画のロケーション見物で出かけたニュージーランドから戻ってきたばかりの成田空港だった。

夏子の主人が電話に出た。夏子も病院に詰めているが、潤三は危機を脱したということであった。もう夜中の一時を過ぎていた。翌朝潤三の妻からホテルに電話があった。(庄野英二「鶏冠詩人伝」)

庄野潤三の大病については、闘病記『世をへだてて』(1987)に詳しい。

映画『星の牧場』は、1987年(昭和62年)6月に公開された。

なんだかんだ言っても、児童文学者(庄野英二)を語るとき、そこに添えられる作品は、やはり『星の牧場』だったのだ。

2025年(令和7年)3月、庄野英二『星の牧場』が筑摩書房(ちくま文庫)から復刊された。

名作は時代を越えて、名作だったということなのだろう。

書名:鶏冠詩人伝

著者:庄野英二

発行:1990/03/20

出版社:創元社