船山馨「北国物語」読了。

本作「北国物語」は、1941年(昭和16年)12月に豊国社から刊行された長篇小説である。

この年、著者は27歳だった。

初出は、1941年(昭和16年)7月~12月『新創作』(連載)。

第14回芥川賞参考候補作。

亡命ロシア美女の悲劇

本作『北国物語』は、旧・帝政ロシアを追われた亡命ロシア人(ナターシャ、20歳)の、はかない人生を描いた長篇小説である。

いま真岐の目の前でフォークを使っているおんなも、じつに美しい立派な肉体をもっていた。背はおそらく五尺四寸はあるに違いない。スエターのうえから盛りあがっている厚い胸、直線的な広い肩、次第にせばまった胴、鹿のような恰好のいい長い脚、それらがすべて完全な均整を示していて、そのままで見事な彫像を眺めるようなこころもちがするのである。(船山馨「北国物語」)

物語は、若き新聞記者(真岐良吉)の視点から語られていく。

二年前に郷里の北海新報社の東京支局に入社した主人公(真岐)は、札幌本社へ異動となり、渡道する青函連絡船の中で、ロシア美女のナターシャと知り合いになる。

両親のいないナターシャは、叔父(セリョージャ)が経営するロシア料理店(シャルマンカ)で働き始めた。

「あなたのお話ではロシア料理店の大きなレストランということでしたでしょう。ところが僕の見つけた店は、ただのロシアパン屋なんです。それもごく小さな店で、僅かに卓子(テーブル)を二つほど置いて珈琲くらいは飲めるようになっているのが、せめてもの取柄といった程度なんですね」(船山馨「北国物語」)

真岐に「シャルマンカ」の様子を教えてくれたのは、従弟(高梨信之)だった。

札幌で、真岐は、西山鼻にある叔母の家(高梨農園)から、中心部にある新聞社へと通い始める。

北海道庁の役人だった信之の父(高梨信隆)は、部下の女事務員(葛西京子)に子ども(衣子)を産ませて、早くに死んでしまった。

「結局、親父は母にも僕にも衣子にも、それからもちろん衣子の母にも、冷酷で我儘な上司だっただけです。夫としても恋人としても父としても、資格に欠けたところのある人でした」(船山馨「北国物語」)

現在は、高梨家の家族となっている隠し子(高梨衣子)が、この物語の、もう一人のヒロインである。

美しいにはいかにも美しいのだけれど、深く窪んだ瞳や高い頬骨や、それから両端がいくぶん吊り気味に下垂した薄い唇のあたりに、なにか妙に冷たいこころの曇りがにじんでいて、切り削いだような鋭い輪郭の彼女の容貌は、たしかに月の光を背にした剃刀のようであった。(船山馨「北国物語」)

ここに登場する二人の美女(ナターシャ・衣子)は、いずれも不幸な女性として描かれている。

ナターシャは、故国を失ったロシア貴族の末裔であり、衣子は出生の秘密を背負いながら生る女だ(謎は最後に明かされる)。

それぞれの不幸が、二人の美女を追いつめていく様子が、本作『北国物語』の主要なストーリーとなっている。

「では、あなたは北海道へきて、前よりお倖せなんですね」「ええ。わたくしたちにわたくしたちの国がないという大きな哀しみを除いては──」(船山馨「北国物語」)

店名「シャルマンカ」は、「自動楽器」を意味するロシア語で、シャルマンカでは、いつも自動楽器が、帝政ロシアの国歌を唄っていた。

「あなたには、世界じゅうのどこへいっても自分の国のない国民の悲しみはお判りになりませんね。けれど、わたくしたちは一生その悲しみから逃れることはできません。そうして、わたくしたちは、そのわたくしたちだけの深い悲しみでしっかりと結ばれているのです」(船山馨「北国物語」)

「シャルマンカ」では、叔父(セリョージャ)の古い友人(イヴァン)が暮らしていたが、二人の老ロシア人は、ナターシャを取り合って仲違いするようになってしまう。

さらに、ナターシャの男遊びを責めるように、激しい虐待を繰り返すようになった。

いつの間にか、従弟(信之)は、ナターシャと深い仲になっているらしい。

「ただ、僕が去勢された馬みたいな男で勇気がないものですからね、いつまで経ってもナターシャのいった、その、なんですか、いろいろな男のお友達ですか、そのなかの一人であるにすぎないのですよ」(船山馨「北国物語」)

信之はナターシャとの結婚を考えて真剣に悩むが、東京時代のナターシャの経歴を知っている真岐は、ナターシャとの結婚に賛同する気にはなれない(生活苦のナターシャは、東京で体を売って暮らしていた)。

一方で、衣子とも交際を持ち始めたナターシャは、信之と衣子との関係にも疑問を投げかける。

やがて、創成河畔へ曲る角の、組合協会の赤煉瓦の建物が見えるあたりまできたとき、ナターシャはふと目をあげて信之の横顔を見つめながら、「高梨さん、衣子さんはほんとうにあなたの妹さんですか」といった。(船山馨「北国物語」)

信之と衣子とナターシャという三人の人間関係が、まるでミステリー小説のごとく、複雑に絡み合っている。

やがて、衣子が高梨信隆の子どもではなかった事実が明かされ、衣子は実の父親(隈井庸平)とともに、樺太へと旅立っていった。

函館行の汽車とちがって、奥地ゆきのその箱はひどく古ぼけた荒れた感じであった。スチームの設備もないのか、箱ごとに通路の真ん中にストーヴがとりつけてあった。どの箱もストーヴのまわりにだけ樵夫(きこり)や行商人のような乗客が少しずつかたまっているだけで、あとは車庫へもどる車のようにがらんとしていた。(船山馨「北国物語」)

衣子も、また、ナターシャと同じように、故国を捨てた人間になろうとしている。

真岐が「僕も東京へ帰ろうかな」と呟くのは、衣子を見送る汽車の前だった。

結局のところ、誰もが故国を求めていたのだ。

薄幸の美少女(ナターシャ)は、実の叔父(セリョージャ)に殺されてしまった。

ナターシャやセリョージャにとって、この世は手痛い生き場所であった。それでもなお花を飾り上衣を改めて死に臨むのは、彼らがこの世に残した最後のいじらしい生活の努力であったろう。(船山馨「北国物語」)

ナターシャを薬殺したセリョージャは、裏の物置小屋の梁で首を吊って自殺してしまい、イヴァンひとりだけが残された。

ナターシャの肉体のなかではそっとひそんでいるだけの「ロシアの哀しみ」も、この老貴族たちにとっては、かつての日祖国もろとも皮膚をひき裂かれて剝奪された現実である。その苦痛は彼らの魂が地上にあるかぎり滅びることもないに違いない。(船山馨「北国物語」)

本作『北国物語』は、故国探しの物語である。

そして、人が故国を求める感情は、日本人にとっても決して無関係のものではなかった。

『北国物語』が出版された1941年(昭和16年)12月、日本は太平洋戦争へと突入し、人々は、やがて「大日本帝国」という祖国を失うことになる。

「ロシアの哀しみ」は、いずれ訪れるだろう「日本の哀しみ」にも共鳴する旋律だったのかもしれない。

エキゾチックな札幌の風景

本作『北国物語』は、昭和初期の札幌が舞台として描かれている。

晩夏から真冬へと季節を移しながら描かれる札幌の情景は、ノスタルジックに美しい。

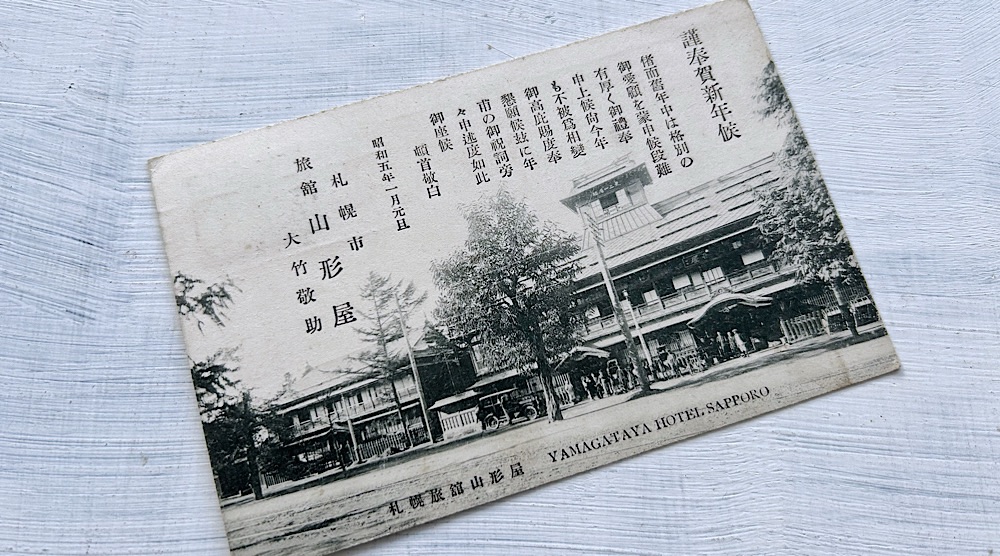

自動車は停車場通りをまっすぐに中島公園へぬける広い電車通りを走っていた。道路の両側に巨大なアカシアの街路樹が鬱蒼として続き、その緑の繁みのあいだから、五番館デパートの赤煉瓦の建物がちらちら覗いたり、むかし北海道随一といわれた山形屋旅館の古い木造建築が見えたりするのはもとのままの風景であったが、すぐその山形屋の一丁も先には鉄筋コンクリートの八階建てのグランド・ホテルが出来、そのまた少し先の十字街には三越デパートの支店が瀟洒な六階建てで聳えていたりするのは、さすがにここにも十四年の歳月がうかがわれるのであった。(船山馨「北国物語」)

ここには、昭和16年当時の札幌中心部の様子がスケッチされている。

「停車場通りをまっすぐに中島公園へぬける広い電車通り」は、札幌駅前通りを当時は市電(路面電車)が走っていたことを示しているし、停車場通りの「巨大なアカシアの街路樹」は、かつて、石川啄木の小説『札幌』にも描かれたものだ。

1934年(昭和9年)開業の「札幌グランドホテル」は、今年(2024年)で開業90周年を迎えているし(本当は開業90年目)、「三越百貨店の札幌支店」は、1932年(昭和7年)に開業した豪華デパートだった。

真岐が14年ぶりに札幌を訪れる設定となっているのは、昭和初期の札幌の変化を印象づける効果を考えたものだったかもしれない。

やがて自動車が市街を過ぎ中島公園の外郭を廻ると、もうそのあたりは干し草や肥料の匂いが澄んだ朝の空気のなかに立ちこめている農園地帯であった。(船山馨「北国物語」)

当時、中島公園より南側は、まだ「農園地帯」だったらしい。

亜麻畑のすぐ後ろには藻岩山の山裾が迫っていたが、それが引き裂いたような赤い岩肌の、高い崖になっていて、ちょうど船の舳先のように見えるので、このあたり一帯の山麓を人びとは軍艦岬と呼んでいるのだということであった。(船山馨「北国物語」)

真岐が居候することになる高梨農園は「軍艦岬」の近くにある。

畑のなかの黒土道をほとんど十四、五丁も歩いて、やっと西山鼻線の電車の終点まで辿り着いたときには、真岐も思わず苦笑した。(船山馨「北国物語」)

電車は、師範学校のある南21条まで走っていたから、高梨農園は、南35条あたりにあったのかもしれない。

ナターシャの暮らす「シャルマンカ」は、大通公園の東端の花壇に面して建っていた。

大通公園が東で切れたところに、水の綺麗な池と木立に囲まれて、この街随一のレストラン豊平館の白い建物があり、その横を南から北へ流れているのが創成川である。(船山馨「北国物語」)

大通公園に建設された豊平館が、現在の中島公園へと移設されるのは、1958年(昭和33年)のこと。

赤煉瓦の壁いちめんに青蔦がからみ、屋根の尖塔に小さな銀いろの十字架をきらきらさせた組合教会の建物から二、三軒離れたところに、セリョージャ・アンドレヴィッチ・マルテミヤーノフの店は表のガラス扉にゴシック体の黒字で店の名前を染めぬいただけの、いかにも小さなさむざむとしたパン屋であった。(船山馨「北国物語」)

1896年(明治29年)に設立された「札幌組合基督教会」は、現在も「日本基督教団札幌北光教会」として、大通西一丁目で活動を続けている。

新聞社で真岐は、警察担当の記者となった。

札幌の盛り場といえば薄野界隈、狸小路、豊平河畔、白石、山鼻、鉄北等で各社の記者たちはそれぞれそれらの方面に巡視に出かける刑事について出かけていった。(船山馨「北国物語」)

札幌の盛り場として「豊平河畔、白石、山鼻、鉄北」等の地名がある。

豊平橋を渡ると、もうそこが白石町である。橋の袂は僅かながら花壇などのある小公園になっていた。(船山馨「北国物語」)

国道36号線をススキノから豊平橋で越えると、現在は「豊平(とよひら)」という地名になっている。

豊平川と遊郭とに挟まれて、軒の傾いた二階屋や小さな平屋の建てこんでいる細長い一地帯には、おびただしい数の曖昧屋が散らばっている。罅(ひび)のはいった表のガラス戸に、金釘流の字で屋号を書いた半紙を貼りつけ、軒に赤い稲荷提灯をつるした蕎麦のない蕎麦屋や、赤や黄のあくどい色ガラスをはめこんだ戸の隙間から女の白い指先がちろちろと覗いているカフェなどが、不規則な皺のように裂けている陰気な小路のいたるところに巣を張っているのであった。(船山馨「北国物語」)

いわゆる「白石遊郭」のあった場所は「菊水(きくすい)」で、「豊平川と遊郭とに挟まれて」とあるのは、現在の一条橋を越えたあたりということになるのだろう。

衣子のアパートは大通公園にめんした南一条西七丁目という一角にあった。初代の開拓使長官黒田清隆の銅像を中心にして花壇と芝生をあしらい、南と北をポプラの並木で縁取りしたこのあたりは、東から西へ十三丁のあいだまっすぐに帯を流したように続いている大通公園の、だいたい中央部になっている。(船山馨「北国物語」)

現在で言うと、ピラミッド型のエントランスが印象的な「札幌小学館ビル」のあるあたりに、高梨衣子のアパートはあったらしい。

ちなみに、札幌小学館ビルのエントランスにある白い石(大理石の卵)は、美唄出身の彫刻家(安田侃)の作品。

季節が冬に入ると、『北国物語』もいよいよクライマックスを迎える。

電車の線路にはたいてい毎朝たくさんな除雪人夫が働いていたし、大雪の朝などには、ラッセル式の除雪電車がさながら黒い魔物のように、天空高く濛々と雪煙りを吹き上げながら通ってゆくのを見ることも希しいことではなくなった。そういう風にして線路の脇に積み捨てられた雪は、たちまちのうちに人の背ほどの高さになって、ながながと線路に沿うて雪屏風をつくった。家の軒端に立っていると、その雪の壁に遮られて、走っている電車の屋根とポールだけしか見えないのだった。(船山馨「北国物語」)

「ラッセル式の除雪電車」とあるのは「ササラ電車」のことで、現在でも、雪の日には、「天空高く濛々と雪煙りを吹き上げながら通ってゆく」のを見ることができる。

毎年冬になると、あの美しい大通公園は雪捨場に変る。市内いたるところの道路から掃いた雪を積んで、毎日おびただしい数の市営の除雪馬車が大通公園目指してやってきては、それを捨てて、またどこからか新しい雪を積んでひき返してくる。そんな風にして、十数丁にわたる細長い大通公園には、一丁にひとつずつ、十幾つの雪の山が出来るのだった。(船山馨「北国物語」)

排雪問題は、昭和初期にも札幌の課題だった(「除雪馬車」とあるのがいい)。

二、三日して真岐はやっと市内に小さな部屋を見つけて引越した。南一条西九丁目という一角のアパートの二階で、余り設備もよくなく、それにまっすぐ北へ二丁ほどのところに市立病院があるせいか、近在から出てきて通院しているらしい病人の間借人が多いのも気持がよくなかったが、ここからなら社まで歩いて通えるし、贅沢はいっていられなかった。(船山馨「北国物語」)

軍艦岬から南21条の電車通りまで、冬の道を毎日歩いて通うのは、さすがに困難だったらしく、真岐は、市街に部屋を借りる。

札幌市立病院が、現在地の「桑園(そうえん)」へ移転するのは、1995年(平成7年)のこと(既に老朽化問題が吹き上がっているが)。

三日置いて、その北国の冬の祭がやってきた。事変の始まった翌年からずうっと中止しているので今は見られなくなってしまっているが、おそらくそれが最後のカーニヴァルだったのであろう。例年のごとく、その日は夕暮れどきから思い思いの仮装をこらして、うきうきと会場の中島公園へ出かけてゆく若い市民たちの群れで、街は花の咲いたような明るさであった。(船山馨「北国物語」)

本作『北国物語』のクライマックスは、昭和初期には札幌の風物詩だった「氷上謝肉祭(カーニバル)」である。

毎年2月11日(紀元節)に行われていた氷上カーニバルは、この年、ひと月繰り上がって、1月20日の夜に行われることになった。

若い市民の群れは「仮装の行列」を成して中島公園へと向かった。

小島のうえの白いライオン館のまわりには色とりどりの豆電気が張りまわされ、それが雪のうえにいろいろな色の翳を映していた。(船山馨「北国物語」)

中島公園の池に浮かぶ小島には、「ライオン館」と呼ばれる白いペンキ塗りの瀟洒な喫茶食堂があった。

小さな豆電球でライトアップされたライオン館を囲むようにして、仮装した若者たちがスケートを滑りまわしている。

それが、今はなき、札幌の冬の風物詩「氷上カーニバル」だった。

カーニバルの夜、ナターシャはセリョージャに殺され、セリョージャも自ら命を絶ってしまう。

ドラマチックな物語を描くうえで、氷上謝肉祭は有効な舞台だったのだろう。

本作『北国物語』の見どころは、なんと言っても、札幌の鮮やかな描写である。

通俗小説のようなストーリーも、エキゾチックな札幌の風景が、美しい物語へと昇華してくれている。

札幌は、つくづく、素晴らしい街だと思う。

この札幌という街があればこそ、『北国物語』という小説も、また、成立し得ているのだから。

本作『北国物語』は、札幌の街に捧げる抒情歌だったのかもしれない。

書名:北国物語

著者:船山馨

発行:1972/04/30

出版社:角川文庫