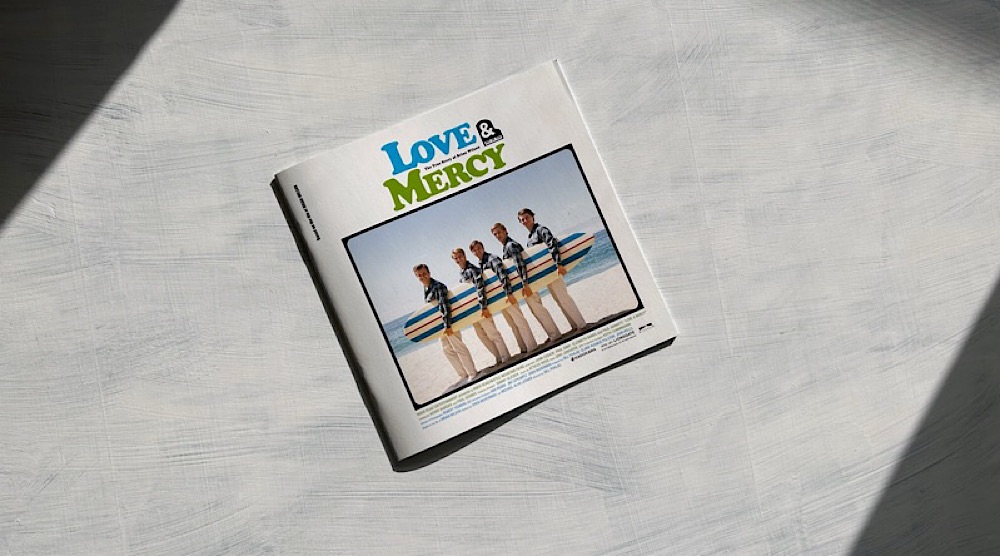

映画『ラブ&マーシー 終わらないメロディー』(2014)は、心の病いに苦しむ男の絶望と再生をリアルに描いた映画だ。

主人公は、ブライアン・ウィルソン。

人気バンド「ビーチ・ボーイズ」の中心的メンバーだった男である。

「心の声」と「父のトラウマ」

映画『ラブ&マーシー 終わらないメロディー』が伝えているものは、どんな人にも心の弱さはある、ということではないだろうか。

そして、もうひとつ、心の病いから抜け出すことは可能だ、ということも。

映画『ラブ&マーシー 終わらないメロディー』については、ブライアン・ウィルソンの自伝『ブライアン・ウィルソン自伝(I Am Brian Wilson)』(2019)に詳しい。

なぜなら、本作『ラブ&マーシー 終わらないメロディー』は、ブライアン・ウィルソンの半生を描いた伝記映画だからだ。

特別なイベントもひとつ近づいている。映画の試写だ。『ラブ&マーシー 終わらないメロディー』ってタイトルで、ぼくの人生を映画にした作品なんだ。(ブライアン・ウィルソン「ブライアン・ウィルソン自伝」松永良平・訳)

伝記映画ということは、ブライアン・ウィルソンの人生そのものが原作と言っていい。

つまり、『ブライアン・ウィルソン自伝』は、映画『ラブ&マーシー 終わらないメロディー』の原作ということでもある。

人生といっても全部じゃない。この椅子やこの本から届く範囲だ。ぼくの人生、ぼくの音楽、ぼくの心の病いとの闘いを描いた映画で、六〇年代とその後の両方が題材だ。(ブライアン・ウィルソン「ブライアン・ウィルソン自伝」松永良平・訳)

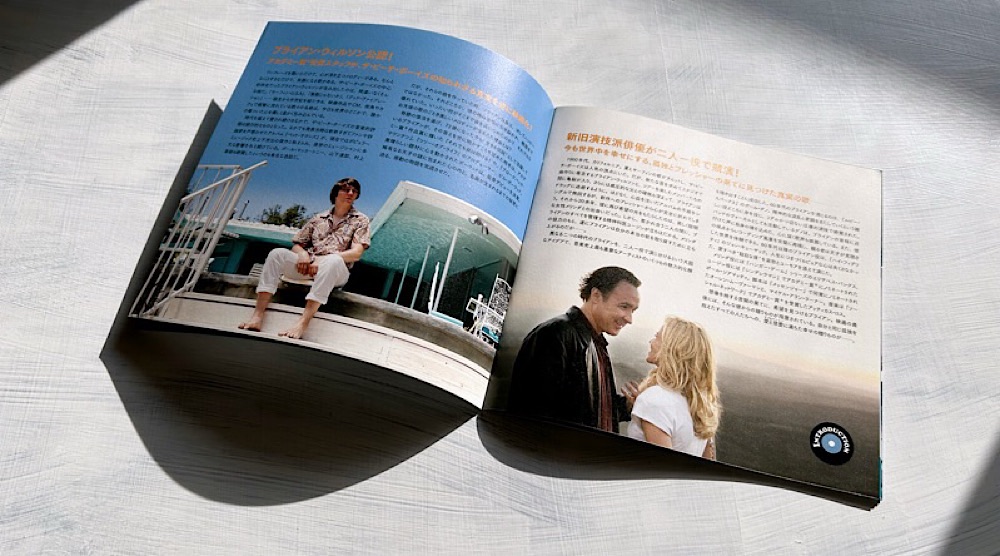

それは、心の病いに苦しむミュージシャン(ブライアン・ウィルソン)を、一人の女性(メリンダ)が救出するという、ラブ・ストーリーだった。

その大半はぼくとメリンダのラブストーリーで、ドクター・ランディがぼくを閉じこめた地獄の穴から、メリンダが救い出してくれた顚末ということになる。メリンダとぼくはこの映画に何年も継続して関わってきたし、可能なかぎり事実に沿った物語になるように努力してきた。完成までに二十年近くかかったんだよ。信じられるかい?(ブライアン・ウィルソン「ブライアン・ウィルソン自伝」松永良平・訳)

ブライアン・ウィルソンが初めて「心の声」を聞いたのは、22歳のときである。

そのとき、彼は「カリフォルニア・ガールズ」に取り組んでいた。

ブライアン・ウィルソンの半世紀は、心の中の声との戦いだったとも言える。

その声は本物の人間みたいだった。ぼくの声じゃなくて、コントロールすることもできない。だけど、ぼくの頭の中から聞こえてくる誰かの声だった。(ブライアン・ウィルソン「ブライアン・ウィルソン自伝」松永良平・訳)

「心の声」は、常にブライアン・ウィルソンとともにあった。

ブライアン・ウィルソンの(心の)中には、常に、ブライアン・ウィルソン以外の人々が共存していたのだ。

ああいう声のことを心の病いだってみんなは言う。それって正確にはどういう意味なんだろうね? 自分の頭の一部は変えようがないし、変えるべきなのはその声への対処なんだ。(ブライアン・ウィルソン「ブライアン・ウィルソン自伝」松永良平・訳)

明るく楽しい「ビーチ・ボーイズ」という青春の裏側には、「心の声」に脅えるブライアン・ウィルソンの苦しみがあった。

彼女はカーテンを開けようとしたけど、やめてくれとぼくは言った。頭の中の声がして、誰かがおまえを殺しにいくぞと言ってたんだ。(ブライアン・ウィルソン「ブライアン・ウィルソン自伝」松永良平・訳)

壊れたブライアン・ウィルソンの心に忍びこんできたのが、精神科医(ユージン・ランディ)だった。

物語の柱となっているのは、ユージン・ランディとブライアン・ウィルソンとの対立である。

最悪の年、それは1978年。ぼくの人生でもいちばんひどい年だった。ぼくはサンディエゴの精神病院に入院し、そこからマリリンに電話して離婚しようと告げた。心も体もコントロールできなくなっていた。(ブライアン・ウィルソン「ブライアン・ウィルソン自伝」松永良平・訳)

もちろん、彼の苦しみは、「心の病い」と「主治医(ドクター・ランディ)」だけではない。

少年時代から培われていた「父親へのトラウマ」も、また、ブライアン・ウィルソンを脅えさせるものだった。

父は暴力的な人だった。残酷な人でもあった。どうしたら人はあんなふうになれるんだろう?(ブライアン・ウィルソン「ブライアン・ウィルソン自伝」松永良平・訳)

父との対立は、ブライアン・ウィルソンのみならず、ビーチ・ボーイズというバンドにとって、大きな障害となっていた。

父について考えることは、ぼくには大きくて複雑なやっかいごとなんだ。かつてぼくは若く、だんだん歳を取った。だけど、父は今もぼくの人生における最重要人物であり続けているんだ。よい意味でもわるい意味でもね。(ブライアン・ウィルソン「ブライアン・ウィルソン自伝」松永良平・訳)

父と決別したブライアン・ウィルソンは、やがて、メンバーとの意思疎通さえ難しくなっていく。

それは「方向性の違い」という言葉だけで、簡単に片づけてしまっていい問題ではなかった。

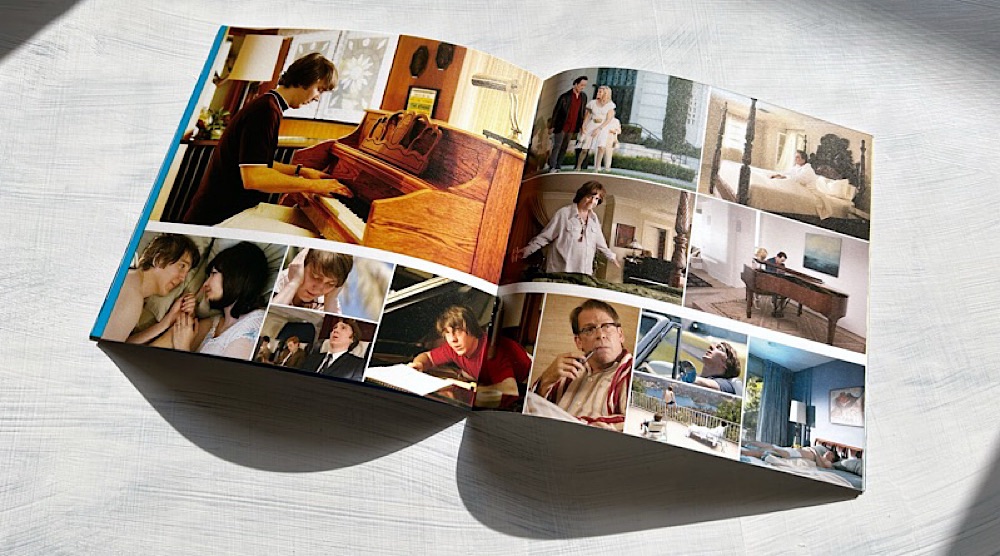

映画は、ブライアン・ウィルソンが、様々な苦悩の中で、ビーチ・ボーイズの曲を書き続ける様子を描き出している。

とても、ビーチ・ボーイズの無邪気な音楽が、サウンド・トラックになるような映画ではない。

ワンフレーズを聴いただけで、心が浮き立つメロディーがある。なんとなく口ずさむだけで、笑顔になる歌がある。(略)だが、それらの曲を作っていた時、ブライアン自身は、決してハッピーではなかった。(映画『ラブ&マーシー 終わらないメロディー』劇場用プログラム)

つまり、この映画は、ビーチ・ボーイズという音楽の光と影を描いたものだった、ということでもある。

ブライアン・ウィルソンという暗闇の中から生まれてきた、光輝くようなポップ・ソングの物語。

時代を越えて愛され続けるなかで、ザ・ビーチ・ボーイズの音楽的評価は絶対的なものとなった。なかでも発表当時は斬新すぎてファンや批評家を戸惑わせたアルバム『ペット・サウンズ』が、現在ではポピュラーミュージック史上不世出の傑作と称えられ、後世のミュージシャンに多大な影響を与え続けている。ポール・マッカートニー、山下達郎、村上春樹も絶賛したというのも有名な逸話だ。(映画『ラブ&マーシー 終わらないメロディー』劇場用プログラム)

山下達郎には、ビーチ・ボーイズをカバーした『ビッグ・ウェイブ』(1984)というアルバムがあるし、村上春樹には『ペット・サウンズ』(2008)という翻訳もある。

その源流は、いつでも「ブライアン・ウィルソン」だった。

友人たちが家に来て、ぼくとメリンダと一緒にディナーをした。「この家を六時半には出よう」とぼくは言った。ぼくの伝記映画『ラブ&マーシー』をみんなで見に行こうとしていたんだ。(ブライアン・ウィルソン「ブライアン・ウィルソン自伝」松永良平・訳)

映画『ラブ&マーシー 終わらないメロディー』を観ることは、ブライアン・ウィルソンが彼自身の人生と向き合うことだったかもしれない。

ブライアン・ウィルソンの絶望と再生

あまりにも苦しい思い出が多すぎた。

気楽に見れる映画じゃなかったよ。ぼくの人生のよかった部分とおなじくらい、ひどい部分も描かれていたから。(略)いくつかとても暴力的な場面もあって、メリンダがぼくの脚に手を添えて気持ちを鎮めないといけないくらいだった。(ブライアン・ウィルソン「ブライアン・ウィルソン自伝」松永良平・訳)

もちろん、それは「映画」だ。

ブライアン・ウィルソンの人生そのものではない。

映画は二重構造になっていた。ぼくの人生にある二つの期間についての物語なんだ。おおよそでいうと、六〇年代の『ペット・サウンズ』以前と制作をしていた時期、そして八〇年代にドクター・ランディと一緒にいた時期。(略)映画はその二つの期間を行き来しながら、ぼくの人生でほかにもたくさん起きていた問題を語ろうとしていた。(ブライアン・ウィルソン「ブライアン・ウィルソン自伝」松永良平・訳)

重要なモチーフとなっているのは、もちろん、彼が抱える「心の病い」である。

ビーチ・ボーイズを知らない人が見れば、『ラブ&マーシー 終わらないメロディー』は心の病いについての映画だと、当たり前に考えるだろう。

とりわけ、心の病いとつながっていたドラッグとアルコールについて。それはすべての物語に隠されているものだった。この映画に隠れているものであり、この本にも隠れているものであり、ぼくの人生に隠された物語でもあった。(ブライアン・ウィルソン「ブライアン・ウィルソン自伝」松永良平・訳)

ブライアン・ウィルソンにとって、この映画は、ある意味において治癒行為(カウンセリング)のようなものであったかもしれない。

音楽を創りだすことで「心の声」から逃れようとしたように、彼は、自分の苦しみを可視化することで、「心の病」から抜け出そうとしていたのだ。

あの映画が全部を引っ張り出してくれた。僕が経験してきたことのすべてが正直に描かれていた。どうやって生き延びたかについてもね。(ブライアン・ウィルソン「ブライアン・ウィルソン自伝」松永良平・訳)

映画タイトル「ラブ&マーシー」は、ソロアルバム『ブライアン・ウィルソン』(1988)に収録された楽曲の名前である。

世の中では、(ブライアン・ウィルソン抜きの)ビーチ・ボーイズのシングル『ココモ』が大ヒットしていた。

あのアルバムの曲でいちばん長く人気があるのが「ラブ&マーシー」だ。あの曲はのちにぼくについての映画のタイトルにもなったし、どんなときでもぼくが伝えたいと思うメッセージになっていた。(ブライアン・ウィルソン「ブライアン・ウィルソン自伝」松永良平・訳)

地獄の底で苦しむブライアン・ウィルソンを救出したのは、やがて、妻となる女性(メリンダ)である。

声の主を見ようとぼくは振り向いた。そのセールスレディはかわいらしくて、長髪のブロンドだった。スカートを履いていた彼女の脚にぼくの目は釘づけになった。(ブライアン・ウィルソン「ブライアン・ウィルソン自伝」松永良平・訳)

この映画は、ブライアン・ウィルソンとメリンダとの物語でもある。

ブライアン・ウィルソンを支配する精神科医(ユージン・ランディ)と戦うメリンダは、あたかも救世主のようだ。

「その声は、あなたを殺すぞって何年も言い続けてるんでしょ」彼女は言う。「なのに、まだ殺せてないじゃない。そんなやつら、いやしないのよ」(ブライアン・ウィルソン「ブライアン・ウィルソン自伝」松永良平・訳)

大切なことは、ブライアン・ウィルソンはメリンダに支えられて復活することができた、ということだ。

苦しみを乗り越えるときに力を与えてくれた女性がメリンダだった。

ドクター・ランディの命令で、自分に向かって「愛してる」って一日に三回言わなくちゃいけないんだって彼女に話した。もしよかったらきみに向けてそう言ってもいいだろうか、とぼくは聞いた。(ブライアン・ウィルソン「ブライアン・ウィルソン自伝」松永良平・訳)

ユージンの監視下にあるボートから海へ飛びこんだブライアンとメリンダは、束の間、二人だけの自由な時間を勝ち取る。

精神科医の不法な支配から解き放たれた瞬間だった。

自分が落ち着いた気分で幸せな場所にいると思えるようになるまで五十年近くはかかったんじゃないかな。(ブライアン・ウィルソン「ブライアン・ウィルソン自伝」松永良平・訳)

この映画は、ブライアン・ウィルソンの絶望と再生を描いた、希望の物語である。

あるいは、「ブライアン・ウィルソン」という人生そのものが、絶望と再生の物語だったのかもしれない。

そしてもちろん、そのときもぼくの頭の中にはあの声が鳴っている。ぼくと一緒にステージまでついてくることだってある。曲の最中に、やつらの声が大きくなって、僕が集中を見失うこともある。いつだって、ぼくはそのピンチを乗り越えるよ。でも、次もうまくいくかどうかはわからない。(ブライアン・ウィルソン「ブライアン・ウィルソン自伝」松永良平・訳)

苦悩の時間が長かったからこそ、ブライアン・ウィルソンの再生は感動的だ。

そして、ブライアン・ウィルソンを根底で支えてくれたのは、やはり、音楽だった。

音楽は美しいものだ。曲はぼくから苦しみを取り去ってくれる。そして、曲は世界中をめぐって、ほかの人たちも救う。ぼくにそうしてくれたようにね。(ブライアン・ウィルソン「ブライアン・ウィルソン自伝」松永良平・訳)

心の病いから抜け出すことのヒントが、この映画にはある。

例えば、(本物の)音楽。

孤独とは、誰もが感じているのに、みんなおじけづいて言葉にしないもの。そこに意味があるということを、ぼくはフォー・フレッシュメンから教わった。(ブライアン・ウィルソン「ブライアン・ウィルソン自伝」松永良平・訳)

この映画を観た後で、ビーチ・ボーイズの音楽を聴くと、新しい世界が見えてくるような気がする。

それは「何も怖がる必要なんかないんだよ」という、ブライアン・ウィルソンからの囁きである。

この地球上に暮らしている人の多くは、なんらかの心の病いの持ち主なんだ。何年もかけてぼくはそのことを学び、おかげでちょっとさびしくなくなった。(ブライアン・ウィルソン「ブライアン・ウィルソン自伝」松永良平・訳)

暗闇の中から生まれたビーチ・ボーイズというポップ・ミュージック。

そこには、確かに「人生」がある。

本当の「暗闇」を知っているからこそ、彼は「光」を歌うことができたのかもしれない。

書名:ブライアン・ウィルソン自伝(I Am Brian Wilson)

著者:ブライアン・ウィルソン+ベン・グリーンマン

訳者:松永良平

発行:2019/03/29

出版社:DU BOOKS