村上春樹は、札幌の街が好きだったのかもしれない。

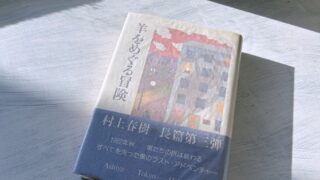

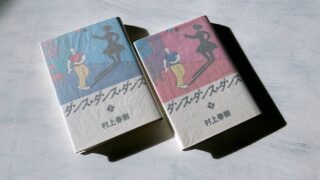

初期の名作『羊をめぐる冒険』や『ダンス・ダンス・ダンス』では、(東京などと並んで)札幌が主な舞台の一つとなっている。

そんな村上春樹も好んだ札幌の街を歩いてみた。

うんざりするほど直線的な札幌の街

村上春樹の初めてのエッセイ集『村上朝日堂』は、1984年(昭和59年)7月に若林出版企画から刊行された。

初出は、1982年(昭和57年)8月16日~1984年(昭和59年)5月21日『日刊アルバイトニュース』(連載)で、購読者層を意識してか、雑談のような読みやすいエッセイ集となっている。

この中の「食堂車のビール」では、函館から札幌へ向かう特急列車の様子が描かれていた。

実は今(といってもこの原稿が活字になるころにはずいぶん前になっちゃっているんだけど)、函館から札幌に向かう特急の食堂車で、一人でビールを飲みながら遅めの朝食をとっております。ハムエッグとサラダとトーストと、それからビールである。(村上春樹「食堂車のビール」)

函館へ向かう特急列車に乗るたびに(今週も乗った)、我々はこの場面を思い出す。

1980年代、国鉄の特急列車には「食堂車」があったのだ(信じられないかもしれないけれど)。

現在、JR北海道の特急列車には、(全線すべて)食堂車はおろか車内販売すらない。

「未来は豊かになる」と、当時の誰もが信じていたけれど、実際はそうでもなかったらしい。

札幌に到着した村上さんは、ビールを飲んで映画を観ている。

それで札幌で何をしたかというと、まずビヤホールに入って生ビールを三杯飲んで昼食をとり(北海道で飲むビールはなぜあんなにうまいんだろう?)、それから「ランボー」と「少林寺」の二本立てを見た。(村上春樹「旅行先で映画を見ることについて」)

1982年(昭和57年)公開の映画『ランボー』は、当時、日本劇場(南1条西1丁目)で公開されているから、あるいは、村上春樹が入った映画館は東宝日劇だったのかもしれない(現在「札幌シャンテ」があるところ)。

この頃、札幌中心部にはたくさんの映画館があった。

ロードショーの上映館だけでも、「SY遊楽」「松竹ピカデリー」「松竹遊楽館」「スカラ座」「帝国座」「東宝公楽」「東宝日劇」「ニコー劇場」などなどの名前が挙がる。

名画座やポルノ映画上映館を含めると、狸小路を中心に、札幌市内随所に映画館があったから、当時の村上さんが、どの映画館へ入ったかを特定することは極めて困難だろう。

それはそうと札幌には十軒の映画館がまとまって入ったビルがあって、これは凄いね。(村上春樹「旅行先で映画を見ることについて」)

「十軒の映画館がまとまって入ったビル」は「須貝ビル」のことで、「グランドシネマ」「札劇」「シネマ5」「シネマロキシ」「シネマアポロン」「シネマイレブン」「テアトロピッコロ」「テアトロポニー」「シネマエイト」「シネマリド」の10劇場が入っていた(「シネマエイト」「シネマリド」は、いわゆるピンク映画の上映館)。

さて、このような村上さんの旅行体験は、当然、作品の中にも反映されている。

例えば、函館から札幌へ特急列車で移動した話などは、『ダンス・ダンス・ダンス』の冒頭部分に出てくる。

僕は朝食を抜かしたので十二時前に食堂車へ行って昼食を食べた。ビールを飲み、オムレツを食べた。(村上春樹「ダンス・ダンス・ダンス」)

当然、札幌へ着いた後には映画を観ている。

我々は札幌に着くと喫茶店に入ってコーヒーを飲んだ。(略)「映画が観たいな」と彼女は言った。(村上春樹「羊をめぐる冒険」)

「彼女」とあるのは、続編『ダンス・ダンス・ダンス』では行方不明となっているガールフレンド(キキ)のことだ。

二人は、「星の印をつけた羊」に関する情報を探して、札幌の街を歩き回る。

映画館を出てから、彼女の肩を抱いて夕暮の街を散歩した。(略)「私たち、本当に正しい街にいるの?」と彼女が訊ねた。(村上春樹「羊をめぐる冒険」)

かつて、札幌の街は「リトル・トーキョー」と呼ばれた(そう言えば、最近は言わなくなったが)。

無個性と言えば無個性だが、「日本列島改造論」は、日本中の都市を無個性にしていったから、札幌に限った問題ではない。

札幌に来たのは四年半ぶりだったが、それはずいぶん久し振りに見る風景のように感じられた。(略)それは日本中のどこの都市でも日常的に繰り広げられている光景だった。それは日本中のどこの都市でも日常的に繰り広げられている光景だった。(村上春樹「ダンス・ダンス・ダンス」)

『羊をめぐる冒険』は、1978年(昭和53年)10月に終わり、『ダンス・ダンス・ダンス』は(それから4年半後となる)1983年(昭和58年)3月から始まる。

4年半の間に、札幌の街も変わりつつあった(なにしろ、激動の80年代だ)。

その違和感が、『ダンス・ダンス・ダンス』という物語を書く、ひとつの動機となっていたのかもしれない。

札幌の街は広く、うんざりするほど直線的だった。(略)僕は確実に摩耗していった。四日めには東西南北の感覚が消滅した。(村上春樹「羊をめぐる冒険」)

『羊をめぐる冒険』の「札幌の街は広く、うんざりするほど直線的だった」という一文は、札幌の街を象徴するものとして、しばしば引用される。

例えば、1991年(平成3年)6月に刊行された『歩く見る札幌』(札幌市経済局観光部)にも、それはある。

札幌に住み始めのころ、情けないことに僕は磁石なしにはこの街を歩けなかった。(略)だから、村上春樹『羊をめぐる冒険』に同類を発見した時はとても嬉しかった。(丸子幸男「本の中の札幌」/『歩く見る札幌』所収)

札幌の街の特徴を(旅人の感覚から)的確に指摘している『羊をめぐる冒険』と『ダンス・ダンス・ダンス』の2作品は、札幌の若者たちからも激しく歓迎された。

当時、札幌の街には、村上春樹もどきの文学青年が、あちこちにはびこっていたのだ。

「いるかホテル」のモデル「ホテルアーサー札幌」

「いるかホテル」(あるいは「ドルフィンホテル」)のモデルが、中島公園北側に建つ「ホテルアーサー札幌」だという都市伝説は、その頃の学生たちの中から生まれたものだったかもしれない。

「いるかホテル(ドルフィンホテル)」は、札幌の劇的な変貌を象徴するアイコンとして『羊をめぐる冒険』『ダンス・ダンス・ダンス』いずれにも登場している。

いるかホテルは我々の入った映画館から西に向けて通りを三本進み、南に一本下がったところにあった。ホテルは小さく、無個性だった。(村上春樹「羊をめぐる冒険」)

「我々の入った映画館から西に向けて通りを三本進み、南に一本下がったところ」というキーワードから、当時の若者たちは(あるはずのない)「いるかホテル(ドルフィンホテル)」の場所を特定しようとした。

なぜ、ホテルアーサー札幌が「いるかホテル(ドルフィンホテル)」のモデル候補として定着したのだろうか?

ホテルアーサー札幌は、1988年(昭和63年)に開業したシティホテルである。

『羊をめぐる冒険』の1978年(昭和53年)はもちろん、『ダンス・ダンス・ダンス』の1983年(昭和58年)にも、そのホテルは存在しない。

ただし、『ダンス・ダンス・ダンス』が刊行された1988年(昭和63年)、「ホテルアーサー札幌」は、札幌で最も新しい現代的ホテルとして注目を集めていた可能性はある。

札幌で最新のホテルだったことから、「いるかホテル(ドルフィンホテル)」の候補は「ホテルアーサー札幌」ということになったのかもしれない。

ホテルアーサー札幌の住所は「南10条西6丁目」である。

「我々の入った映画館から西に向けて通りを三本進み、南に一本下がったところ」を逆算して、東へ3本、北へ1本進んだところに映画館はあっただろうか?

候補となるのは、南8条西4丁目にあった「ジャブ70パート2」である。

すすきののミニシアターとして知られる「ジャブ70パート2」は、いささかマニアックではあるが、村上春樹の小説に登場する映画館としては、むしろふさわしい映画館とも言える。

なにしろ、『ダンス・ダンス・ダンス』では、時代の流れについていくことのできない中年男性が主人公だったのだから。

もちろん、1988年(昭和63年)以前に存在していない以上、「ホテルアーサー札幌」が「いるかホテル(ドルフィンホテル)」のモデルであることはあり得ない。

それは、あくまでも新しい時代、新しい札幌の象徴として、札幌市民の関心を惹いていたにすぎないのである。

もっとも「ホテルアーサー札幌」は、小説の中の「ドルフィンホテル」のようにゴージャスなホテルではなかった(スイートに泊まったことがあるけど)。

2005年(平成17年)から「ノボテル札幌」と改称した「ホテルアーサー札幌」は、2016年(平成28年)以降、「プレミアホテル 中島公園 札幌」と改称して営業を続けている。

村上春樹が愛した北海道のビール

村上春樹が絶賛した「北海道のビール」は、小説の中にもちゃんと登場している。

我々は歩き疲れると目についたレストランに入り、生ビールを二杯ずつ飲み、じゃが芋と鮭の料理を食べた。でたらめにとびこんだわりには料理はなかなかのものだった。ビールは実に美味しかったし、ホワイト・ソースはさっぱりしてしかもこくがあった。(村上春樹「羊をめぐる冒険」)

店の名前は、もちろんわからない。

ただし、当時の雰囲気を知るヒントはある。

『村上朝日堂』で、村上さんは「ビヤホールに入った」と書いているからだ。

それで札幌で何をしたかというと、まずビヤホールに入って生ビールを三杯飲んで昼食をとり(北海道で飲むビールはなぜあんなにうまいんだろう?)、それから「ランボー」と「少林寺」の二本立てを見た。(村上春樹「旅行先で映画を見ることについて」)

当時、札幌中心部のビヤホールといえば、狸小路2丁目の「ジュジュキリン」か「ライオン狸小路店」が定番だった。

狸小路には多くの映画館があったし、当時は現在と違って(札幌駅エリアではなく)大通南側が商業エリアの中心地だったので、狸小路で昼食を食べたとしても不思議はない。

このうち、キリン経営の「ジュジュキリン」は既にないが、「札幌で最も古いビアホール」として有名な「ライオン狸小路店」は現在も営業を続けている。

サッポロビール直営のビヤホールだから、ビールの味に間違いはないし、北海道で飲むビールとして、これ以上ふさわしいものはないだろう。

不思議なのは、固有名詞が登場する「ダンキン・ドーナツ」である。

それから新聞を買ってホテルの近くのダンキン・ドーナツに入り、プレイン・マフィンを二つ食べ、大きなカップにコーヒーを二杯飲んだ。ホテルの朝食なんて一日で飽きる。ダンキン・ドーナツがいちばんだ。安いし、コーヒーもおかわりできる。(村上春樹「ダンス・ダンス・ダンス」)

「ホテルの近くのダンキン・ドーナツ」がどの店だったのか、古い職業別電話帳を調べてみたところ、1982年(昭和57年)、1983年(昭和58年)、1986年(昭和61年)、1988年(昭和63年)と、どの年にもダンキン・ドーナツは掲載されていなかった。

『ダンス・ダンス・ダンス』の舞台は、1983年(昭和58年)の春だから、これでは話が合わない。

あるいは、当時、札幌に「ダンキン・ドーナツ」は出店していなかったのだろうか?

僕は雪の中をダンキン・ドーナツまで歩いて行ってドーナツを食べ、コーヒーを二杯飲み、新聞を読んだ。(村上春樹「ダンス・ダンス・ダンス」)

ちなみに、「ダンキン・ドーナツ」は、村上春樹の愛読書としても知られる、アメリカのハードボイルド小説にも登場している。

「おれは今、ダンキンのドーナツが無性に食べたい」(略)ポールがコーヒーとドーナツを買って戻ってきた。私にはプレイン・ドーナツ。自分はボストン・クリームを二つ──よくあんなものが食べられるものだ。(ロバート・B・パーカー「初秋」菊池光・訳)

果たして、『ダンス・ダンス・ダンス』の作者(村上春樹)は、札幌で「ダンキン・ドーナツ」を食べたのだろうか?

気分は良かった。腹も減っていた。だからまたダンキン・ドーナツに行ってコーヒーを二杯飲みドーナツを二個食べ、それから何処に行くというあてもなく街をぶらぶらと歩いてみた。(村上春樹「ダンス・ダンス・ダンス」)

何度も何度も登場する「札幌のダンキン・ドーナツ」。

これは「いるかホテル」のモデルと同じように謎として残りそうだ。

札幌観光名物として知られる大通公園のトウモロコシは、現在も健在である。

やれやれ、と僕は声に出して言った。それからもう一度無駄であることが認識された作業にとりかかり、五時の鐘を聞くと公園のベンチに座って鳩と一緒に玉蜀黍をかじった。(村上春樹「羊をめぐる冒険」)

「五時の鐘」は、札幌時計台の鐘の音のことだろう。

大通公園でも、時計台に近い西側で(1丁目~2丁目)、自動車が走っていなければ(かなりうるさいので)、運が良ければ鐘の音が聞こえるかもしれない。

10月でも暖かい日であれば、公園のベンチに座って鳩と一緒に玉蜀黍をかじっている観光客の姿を見つけることができるはずだ(札幌市民はあまりそういうことをしない)。

僕は道庁の観光課に行き、様々な観光案内所と観光会社を巡り、登山協会を訊ね、およそ観光と山に縁がありそうな場所は全部まわった。(略)「道庁の畜産課では殆んど何もわからなかったわ」と彼女は言った。(村上春樹「羊をめぐる冒険」)

「道庁」というと、赤レンガの古い庁舎をイメージするが、現在の庁舎は、赤レンガの後ろに建つシンプルな建物である。

北方領土返還を求めるキャッチフレーズの前では、若い女性グループが写真を撮っていた。

『羊をめぐる冒険』の頃は「返せ、北方領土!」だったキャッチフレーズも、いつの間にかマイルドになったらしい。

「カムバックサーモン運動」とか、昔はシンプルなメッセージが多かったのだが。

次にタクシーを拾って図書館に行った。札幌でいちばん大きい図書館に行ってくれと言うとちゃんと連れていってくれた。(村上春樹「ダンス・ダンス・ダンス」)

「札幌でいちばん大きい図書館」である「札幌市中央図書館」は、当時、現在の「南22条西13丁目」ではなく、市中心部に近い「北2条西12丁目」にあった。

現在は「札幌市立大通高校」が建っている場所、石山通り沿いの図書館だった。

「北海道教育大学札幌校」の跡地である現在地へと移転開設するのは、1991年(平成3年)3月のことである。

村上春樹の小説は、実際の体験を素材としながら、かなり変換して描かれているので、小説世界をそのまま探索することは、かなり困難である。

それでも、作者が実際に歩いた道を想像しながら歩くことは、作品を理解する上で、決して無駄な作業ではない。

直線的な札幌の街を歩き続けていることで、きっと見えてくる世界があるはずだ。