井伏鱒二『集金旅行』読了。

本作『集金旅行』は、1957年(昭和32年)10月に新潮文庫から刊行された短篇小説集である(文庫オリジナル)。

この年、著者は59歳だった。

収録作品及び初出は次のとおり。

「集金旅行第一日」

・1935年(昭和10年)5月『文芸春秋』

「続集金旅行」

・1935年(昭和10年)7月『文芸春秋』

「追剥の話」

・1946年(昭和21年)1月『素直』

「因島」

・1948年(昭和23年)1月『文芸春秋』

「白毛」

・1948年(昭和23年)9月『世界』

・初出時のタイトルは「白髪」だった

「丑寅爺さん」

・1950年(昭和25年)5月『中央公論』

「開墾村の与作」

・1955年(昭和30年)6月『別冊文芸春秋』

「釣場」

・1955年(昭和30年)9月『オール読物』

表題作「集金旅行」は、1957年(昭和32年)、中村登監督、佐田啓二・岡田茉莉子出演で映画化された。

1979年(昭和54年)の『神様のくれた赤ん坊』は、「集金旅行」のリメイク版である(桃井かおり・渡瀬恒彦)。

独身美女とのふたり旅

本作『集金旅行』は、井伏鱒二らしいユーモアある庶民譚を集めた作品集として読むことができる。

と言って、これはもちろんユーモア小説の本ではない。

庶民の生活に向き合ったとき、そこには、思わず笑わずにはいられない悲しさや寂しさがある、ということなのではないだろうか。

表題作「集金旅行」は、借金取立ての旅に出かけた男女の珍道中を描いた物語である。

おとむらいがすんだ翌日、勇太は腕に喪章のついた小学生の服を着て、望岳荘の「五番さん」という新聞記者と「七番さん」というたいへん美人ではあるが中年の独身婦人に連れられて、私のうちにやって来た。(井伏鱒二「集金旅行」)

彼らは孤児となった勇太を援助すべく、未納のままになっているアパートの家賃回収の旅に出かけるのだ。

主人公と独身美女(コマツさん)との二人旅は微笑ましいが、彼らの旅の目的が、あくまでも孤児の援助だったというところに、この物語の基本がある。

(四月)十一日の午後三時、七番さんと私は特急で東京を発ち、明くる日の夜明けに広島で乗りかえ午前八時ごろ岩国の町に着くことができた。(井伏鱒二「集金旅行」)

最初に訪ねた町が、河上徹太郎の故郷(岩国町)である。

私たちが岩国の町に着いたとき、この街並から受けた最初の印象はどことなくひんやりとした町じゃないかという感じであった。(井伏鱒二「集金旅行」)

集金旅行は、井伏鱒二が得意とする中部地方から北九州地方を舞台に展開していく。

「あなたの親友の恋人で、しかもその恋人は身重だというのに、あのときのあなたは凶暴な暴漢でしたわね。野崎さんは、あなたと子供のときからのお友達でしょう。だから野崎さんが自殺して、その次には、あなたはこのことについては責任を負うといって、あたしに結婚を申込んだかと思うと、今度が義太夫語りに結婚を申込んで、その女といっしょに東京を逃げ出したという順序でしたわね」(井伏鱒二「集金旅行」)

独身美女(コマツさん)は、各地で暮らす過去の男たちから慰謝料を回収して歩く。

突然に昔の女が現れて、慰謝料を要求してくるのだから、男たちもさぞかし面食らったに違いない。

宿で釣竿を借りて、算盤橋の下で私が魚釣をしていると、夕方近くになって二階の彼女が私を呼びに来た。小さな鮠が一ぴき釣れていたが、彼女はバケツのなかをのぞきこんで、「まあ、よく釣れましたこと」そういう大げさなお世辞を言った。(井伏鱒二「集金旅行」)

借金取立ての目的ながら、地方都市を旅行する紀行小説の味わいが、この物語にはある(「岩国の町を発つとき、私はこの町のことを決してひんやりとした感じの町だとは思わなくなっていた」)。

夫婦でも恋人同士でもない二人は、どこの旅先でも謎の二人連れだった。

「みなさま、お疲れさんでございましょう。で、今晩のところは、手前どもへ御一泊なさいましてはいかがでございます。お風呂場にはシャワーもついております。お部屋はダブルベッドのものもございます」(井伏鱒二「集金旅行」)

夜の下関駅に現れたホテルの客引きへ聞こえるように、コマツさんは「まさか、あたしたちにダブルベッドだなんて、お生憎様ですわ」と言った。

翌日、私たちは福岡に行く途中、西戸岬や香椎や箱崎という土地を遊覧して、博多駅についたのは夜の七時すぎであった。駅前にはビアホールや食堂や人形を売る店や玩具屋がならび、駅前広場にとまる電車には、一台ごとに桜の花模様の飾りがついていた。(井伏鱒二「集金旅行」)

4月上旬の旅だったから、博多は、桜が見ごろだったらしい。

「あれは、あなた西公園でござすたい」西公園というのは城跡なのかとたずねると、城跡ではないそうである。「夜桜の電気でござす。行ってみなざっせんな。ほんに、お客さんもよござすもんなし。おともしまっしゅうたい」(井伏鱒二「集金旅行」)

各地で聞かれる方言いっぱいの会話は、この物語の見どころの一つとなっている。

私は起きあがって電気をつけた。コマツさんはたしなみを忘れて掛布団の上に片足をのせていたが、まぶしそうにして頭から蒲団をかぶった。(井伏鱒二「集金旅行」)

男女二人旅なのに、この小説にはセクシュアルな場面が、まったくと言っていいほどない。

毎夜のように、掛布団の上に片足を乗せて眠るコマツさんの寝姿に、わずかの色気を感じるくらいだ。

博多の次に、尾道へ向かう。

廊下に出てみると手すりの下が直ちに真青な色の海である。軒の廂と殆どすれすれに、船の大きな帆が私たちの目の前を通りすぎ、正面に島が見えた。(井伏鱒二「集金旅行」)

この町の俥夫の会話もいい。

「ホテルならどうきゃあの」「あそこの女中が堅気なもんきゃあ。お前は何も知らんのきゃあ」「それなら、むず堅気なら西国寺下の、あそこがええきゃあのう」(井伏鱒二「集金旅行」)

尾道で主人公は山波村を訪ねて、未納になっている部屋代の回収を試みた後で、物語の最終地となる福山へ向かう(そこは井伏鱒二の故郷だ)。

私は福山駅前の広場で車をとめさした。コマツさんも目をさました。「あら、福山駅だわ。この駅の近くの旅館、あたくしには嫌な思い出があるから止しましょう」(井伏鱒二「集金旅行」)

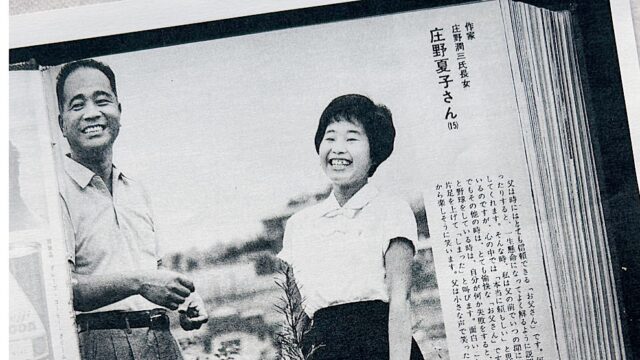

福山で主人公が借金の取り立てを考えている男は、いかにも、作者(井伏鱒二)自身の分身である。

今度、私が集金に行こうという相手の男は、福山市から五里北方の深安郡加茂村大字粟根というところにいる。本人は望岳荘アパートに一年あまり止宿していた早稲田出身の文学青年で、後半の四箇月分の部屋代を踏み倒してこの田舎に逃げ帰ったものである。(井伏鱒二「集金旅行」)

作品の中に作者が登場したとき、読者はとても幸せな気持ちになるものだ。

その文学青年の名前は鶴屋幽蔵という。(略)この男はかつて同人雑誌「文芸市街」の同人のとき、短篇小説を四つ発表し、「少女画報」にも読物小説を一つ掲載したそうである。(井伏鱒二「集金旅行」)

同人雑誌『文芸市街』は、もちろん『文芸都市』のことで、「鶴屋幽蔵」という名前は、『文芸都市』に発表された短篇小説「山椒魚」を連想させる(元の題名は「幽閉」だった)。

『少女画報』には、「幻のさゝやき」や「永遠の乙女」といった作品を発表したこともある。

彼女の話では、鶴屋幽蔵はでっぷり太って大体の感じが小説家志望の男とは思われない。いつか新宿の高野フルーツでコマツさんに出会したとき、彼はこんなに太ると小説家らしくないといって気にしていたこともある。(井伏鱒二「集金旅行」)

福山郊外の加茂村は、この物語のクライマックスだが、井伏鱒二はストーリーで読ませる作家ではない。

男女二人の珍道中は、コマツさんの思いがけない行動によって、突然に幕を閉じるのだ。

私は門の前に立ちどまって、何か大きな声で怒鳴ってやろうかと思ったが、そうまでする資格はなかったので、おとなしく通りすぎた。彼女に因縁をつける理由はないのである。しかし、私は口のなかで、「ひどいことをしあがるなあ」とつぶやいた。(井伏鱒二「集金旅行」)

読者が共感するのは、唐突にコマツさんに棄てられてしまった、主人公の不器用な生き様である。

不器用に生きる主人公に、読者の多くが救われているのだ。

そこに、井伏文学の優しさがある。

井伏鱒二の故郷物語を読む

本書『集金旅行』では、井伏鱒二の故郷(広島県)を舞台とする作品が収録されている。

「因ノ島」は、警察署長と一緒に瀬戸内海の島へ出かけたときの話。

私は広島県の田舎に疎開中、因ノ島の中田医師(仮名)の招待でこの島へ魚釣に行った。かねがね行ってみたいと思っていた島である。瀬戸内海には、不思議に周囲七里の島がたくさんある。因ノ島も周囲七里である。(井伏鱒二「因ノ島」)

魚釣りの話は、いつのまにか、警察による取り締まりの話へと展開していく。

「足が、ふらつきますから」署長はそう云って、帽子の顎紐をしめなおして船室から出て行った。石崖の上の漁師屋から、柱時計の鳴るのがきこえて来た。四時を打った。私は固唾をのんでいるのに自分で気がついた。(井伏鱒二「因ノ島」)

犯人を油断させるため、署長は、おおいに盛り上げようとする。

「さあ、女史諸君、お客さんにお酌だ、お酌だ。儂は、飲みかつ踊る。酒は口より入り、恋は目より入る。今度は、出雲節の踊だ」(井伏鱒二「因ノ島」)

「酒は口より入り、恋は目より入る」の言葉は、『荻窪風土記』にも登場している(伊馬鵜平の恋愛を励ますときに使った)。

署長の盛り上がりが芝居だったことは、後になって判明する。

おかみさんは、ふと言葉を切って「それにしても、いろいろと人間は、何ですわねえ。ともかく、何ですわ」と云いながらお銚子をとりあげて、私の盃に酒をつぎたした。(井伏鱒二「因ノ島」)

おかみさんの「それにしても、いろいろと人間は、何ですわねえ。ともかく、何ですわ」という静かな言葉に漂っているのは、祭りの後の寂しさだ。

「追剥の話」にも、新市村(現在の新市町)が登場しているから、舞台はやはり加茂村あたりだったかもしれない(「当村大字霞ヶ森西組部落」)。

「三人組の追剥から奪った二人組の追剝が、夜ふけて新市村の地内で、また他の追剥に襲われたに相違ないという話であります」(井伏鱒二「追剝の話」)

終戦直後、追剝が頻出した物騒な世相を描いているが、一般市民を追剥にまで追い込んだものは戦争であって、とどのつまり、日本という国家が、国民を追い込んだのだ。

人間が人間らしさを失っていく様子は、日本という国の迷走ぶりを顕著に物語っている。

儂は貸本屋へ行く用事をかねて、火鉢で使う小さい火箸がほしいので、福山の町の空襲で焼けたお城の天守閣の焼趾へ、焼け釘を拾いに行きまして、鬼瓦をとめた釘を二本、それから柱か梁に打ちこんであったと思われる釘を二本拾ってから、帝国染料に勤めておったときの同僚の家に寄りました。(井伏鱒二「追剝の話」)

福山城の天守閣の焼け跡の話は「かきつばた」にもある。

私の見た天守閣の焼趾は、ただ焼土や瓦の破片などが堆く盛りあがっているだけで、罹災者と見える人たちがその焼趾をシャベルや木の片れなどで掘返して焼釘を拾い集めていた。鬼瓦を留めてあった釘は、火箸ほどの大きさで、二つ揃えるとそのまま火箸として役に立ちそうである。(井伏鱒二「かきつばた」)

「丑寅爺さん」も、「当村大字霞ヶ森」が舞台となっていて、作者(井伏鱒二)の分身が登場している。

鶴屋さんの先代の弟であった。釣竿を持って魚籠をさげ、ズボンの腰から下が濡鼠になっている。もう五十前後の年配で、白い帽子をかぶっているが、揉みあげが胡麻塩である。この人は三十年ばかり前に東京へ勉強に出て、学校を途中でやめて勤め人になる資格が貰えないために、もうせんから身すぎ世すぎで小説を書いているそうである。(井伏鱒二「丑寅爺さん」)

鶴屋さんは、「取材旅行」に出てくる「鶴屋幽蔵」の関係者だったかもしれない。

戦争中に二年ちかく、子沢山の家族づれで鶴屋さんへ疎開して来ていた。そのころも、夏の間じゅう毎日のように谷川へ釣に出て、近所の人が「やあ、釣にお出かけですか」と挨拶すると、「出勤です」と返答して、ずいぶん評判を悪くした。(井伏鱒二「丑寅爺さん」)

井伏文学の読者は、作者の分身が登場する作品は、良い作品だと信じている。

個人的体験を文学に昇華してきた井伏文学の本質と言えるかもしれない。

「白毛」は、渓流釣りの追剥に遭った話だが、主人公が奪われたものは、自分の白い髪の毛だった。

去年の六月下旬か七月上旬であった。もう間もなく私は東京に転入する予定にしていたので、隣村の四川(しがわ)という渓谷の或る祠を見に行った。(井伏鱒二「白毛」)

釣りの仕掛けを忘れてきた二人組は、主人公の白毛を引き抜いていく。

「おい、おッさん、白い馬の毛の代りに、おッさんの白毛を抜いてくれ。いまさっき、おッさん云ったろう。人間の髪の毛を抜く気持ちで、絶対に、そうした手加減をすればよいと云ったろう」(井伏鱒二「白毛」)

荒んだ人心の背景にあるのは、やはり、戦争が生んだ混乱である。

私の疎開生活は、はじめ甲府市外に一箇年あまり、広島の郷里に二年五箇月、都合三年五箇月あまりに及んだ。その間に私的なことで一ばん不愉快であったのは、自分の白毛を抜かれたこの出来事である。(井伏鱒二「白毛」)

本作「白毛」には、「荻窪八丁通りの太陽堂釣具店主人」や「魚キンさんという魚屋の主人」など、荻窪の住人も登場している。

最後に収録されている「釣場」は、荻窪の釣り天狗が集まる「荻つり会」の顧問をしている骨董商(梅屋さん)が、見知らぬ男女の結婚披露宴に招かれる話だ。

「しかし私は、単刀直入に云います。もしドッグボーイとドッグガールが、今後とも縁あった場合はですね。それから今後もし、縁結びの神が笑ったらですね。それから、こう云っては性急のようですが、もし二人が結婚するようになったらですね、私を結婚披露式にお招き願います」(井伏鱒二「釣場」)

いかにも、ありそうでなさそうな、なさそうでありそうな話だから楽しい。

どこかで人を喰ったような、すっとぼけた含み笑いが、井伏鱒二の小説にはある。

そして、井伏文学の読者は、みな、作者に「一杯食らわせられたい」と考えている人たちだろう。

そこにあるのは、日常世界からちょっとだけ離れた「心の安らぎ」である。

我々は、そんな心の安らぎを求めて、井伏鱒二の小説を手に取るのかもしれない。

書名:集金旅行

著者:井伏鱒二

発行:1955/10/30

出版社:新潮文庫