アーネスト・ヘミングウェイ「老人と海」読了。

本作「老人と海」は、1952年(昭和27年)9月にチャールズ・スクリブナーズ・サンズから刊行された中編小説である。

原題は「The Old Man and the Sea」。

この年、著者は53歳だった。

初出は、1952年(昭和27年)9月1日『ライフ』(一挙掲載)。

1953年(昭和28年)、ピューリッツァー賞受賞。

1954年(昭和29年)、ノーベル文学賞受賞。

カジキと格闘する孤独な老人

石坂洋次郎『あいつと私』(1961)の主人公(黒川三郎)は、『老人と海』を愛読していた。

私どもは、足音を忍ばせて、段を下り、ベンチに近づいて彼をとり囲んだ。顔にかぶせてある本は、ヘミングウェイの『老人と海』のポケット版だった。(石坂洋次郎「あいつと私」)

『あいつと私』は、1960年(昭和35年)9月から1961年(昭和36年)3月にかけて『週刊読売』に連載された作品だが、当時、ヘミングウェイは、まだ存命の作家だった。

ヘミングウェイがショット・ガンで自殺するのは、『あいつと私』が出版(1961年5月)された直後の、1961年(昭和36年)7月2日のことである。

『老人と海』は、ヘミングウェイにとって、第二次大戦後唯一のベストセラー小説だったと言われているが、日本でも人気は高かったらしい。

ちなみに、『老人と海』が発表された1952年(昭和27年)には、トルーマン・カポーティ(28)の長篇『草の竪琴』も出版されている(発表は1951年)。

『老人と海』の前年に当たる1951年(昭和26年)には、J.D.サリンジャー(32)の代表作『ライ麦畑でつかまえて』が発表されていて、若い戦後作家の台頭が目立つ時代だった。

当時、53歳だったヘミングウェイが描いたものは、海上でただひとり、大物カジキと格闘する孤独な老人の姿である。

そいつは一瞬、老人の頭上の宙に静止したかに見えた。が、すぐにざばーっと海面に落下すると、老人と舟の上一面に盛大な水飛沫を浴びせかけた。(アーネスト・ヘミングウェイ「老人と海」高見浩・訳)

それは、かつてないほどの大物で、そして美しいカジキだった。

老人が生命を賭して闘う価値のある敵だ。

日を浴びて魚体が輝いた。頭から背にかけては濃い紫色、側面には薄い紫色の縞が陽光に鮮やかだ。(アーネスト・ヘミングウェイ「老人と海」高見浩・訳)

老人の船は、大物カジキに引かれて海上をさまよう。

「魚よ」老人は静かに言った。「こうなったら、おれはくたばるまで付き合うぞ」(アーネスト・ヘミングウェイ「老人と海」高見浩・訳)

老人の格闘は、どこまでも孤独だった。

漁の手伝いをしてくれる少年は、不漁続きの老人から離れて、別の船に乗っていた。

また声に出た。「あの子がいてくれりゃ」でも、あの子はいないんだ、と老人は思った。ここにはおまえしかいない。(アーネスト・ヘミングウェイ「老人と海」高見浩・訳)

カジキと戦いながら、老人は、自分の中の孤独と戦い続ける。

それは、生きていくことの孤独を、老人とカジキとの格闘として描いた物語だったかもしれない。

あの子がいたら、すべり出る綱を濡らしてもらえるんだが、と老人は思った。そう。あの子がいてくれりゃ。あの子がいてくれりゃ。(アーネスト・ヘミングウェイ「老人と海」高見浩・訳)

孤独の中で、次第にすり減っていく老人の心。

「おまえもこたえてきたか」老人は言った。「おれもな、同じようなもんだ」(アーネスト・ヘミングウェイ「老人と海」高見浩・訳)

極限状態で闘い続ける老人の姿には、生きていく者の執念がある。

ストイックなまでに老人は、カジキと(孤独と)向き合っていた。

「闘う」老人は言った。「死ぬまで闘ってやる」(アーネスト・ヘミングウェイ「老人と海」高見浩・訳)

決して、敵に背中を見せることなく、老人は闘い続けた(「よし、とことん、やってやろうや」)。

やがて、三日間の格闘を通して、老人は大物カジキと心を通わせていく。

「やつもおれの友だちだからな」老人は声に出した。「あれほどの魚は見たことも聞いたこともない。なのに、やつを殺さにゃならん。だが、あの星たちは、嬉しいことに、殺さなくてもいいのだ」(アーネスト・ヘミングウェイ「老人と海」高見浩・訳)

大物カジキとの戦いに勝利した老人は、港町を目指して船を走らせる。

だが、恐ろしい悲劇が、彼を待ち構えていた。

獲物のカジキを狙って、獰猛なサメが集まり始めたのだ。

つくづく、いいことはつづかんもんだ、とあらためて思った。これでは、いっそ夢だった方がよかった。こんな大魚を引っ掛けたりせず、新聞を敷いたベッドに独りで寝転んでいたほうがどんなに気楽だったか。(アーネスト・ヘミングウェイ「老人と海」高見浩・訳)

サメとの争いは、老人とカジキとの格闘を汚すものでしかない。

散々とサメに食いちぎられたカジキの残骸を携えて、老人は港へ戻る。

莫大な売り上げをもたらすはずだったカジキは、もう、どこにもいない。

「あれはなあに?」女は給仕に訊いて、いまは潮に流されるのを待つ屑と化した、大魚の長い背骨を指さした。(アーネスト・ヘミングウェイ「老人と海」高見浩・訳)

観光客のカップルに、老人の闘いが伝わることはない。

最後まで老人は、孤独と戦い続けていたのだ。

孤独な自分自身と戦い続ける

この短い物語が伝えているのは、戦うことの価値である。

だが、おれのやり方に狂いはないからな、と老人は思った。いまはツキに見放されているだけだ。でも、わからんぞ。きょうこそは運の潮目も変わるかもしれん。(アーネスト・ヘミングウェイ「老人と海」高見浩・訳)

八十四日間の不漁にも耐え続けて、老人は船を出す。

それは、利益を得るとか、不利益になるとかいった、損得の問題ではなかった。

海に船を出し続けるところから、老人の闘いは始まっていたのだ。

老人は、彼を嘲笑する漁師たちと戦いながら、海と戦い続けている(「邪悪な水か」「この淫売め」)。

戦うことに理由なんてなかった。

待て待て、いまは野球のことなどどうでもいい、と老人は思った。考えるとしたらたった一つ。そのことのために、おれは生まれてきたんだから。(アーネスト・ヘミングウェイ「老人と海」高見浩・訳)

船を出すことは、老人にとって、生きることそのものを意味していたかもしれない。

大物カジキとの戦いが表しているものは、男の尊厳である。

実物のおれよりもっと大きな人間に思わせたいし、事実、そうでありたい。いっそ、あの魚にとって、意思と知恵しかないおれに全力で立ち向かってみたいものだ。(アーネスト・ヘミングウェイ「老人と海」高見浩・訳)

「実物のおれよりもっと大きな人間に思わせたい」という言葉に、老人の「男らしさ」がある。

男は、常に「実物のおれよりもっと大きな人間に思わせたい」と考えて生きているものなのだ。

三日間の闘いは、カジキと老人の心とを一体化させていく。

よし、好きなようにしろ、おれを殺せ。こうなったら、どっちがどっちを殺そうと同じこった。(アーネスト・ヘミングウェイ「老人と海」高見浩・訳)

孤独な海に見つけた大物カジキは、老人自身の姿だったと読むことができる。

つまり、老人は、孤独な自分自身と戦い続けていたのだ。

おれのほうがやられちまうな、魚よ、と老人は思った。が、それも不思議ではない。おまえみたいにでかくて、美しく、悠然としていて、しかも気品のあるやつは見たこともないからな、兄弟よ。(アーネスト・ヘミングウェイ「老人と海」高見浩・訳)

美しく、悠然としていて、しかも気品のあるカジキに、老人は、自分の姿を重ね合わせている。

かつて、ハバナのカサブランカの酒場で、黒人の巨漢との腕相撲に勝利したこともある、勇敢な彼自身の姿に。

「魚よ」老人は言った。「どうせ死ぬと決まったおまえだ。おれを道連れにしなきゃ気がすまんのか?」(アーネスト・ヘミングウェイ「老人と海」高見浩・訳)

老人が話しかけているのは、孤独の中の彼自身である。

人生とは、常に、広い海の中へひとり、船を出し続けるようなものだ。

誰しも人は、老人と同じように海上をさまよい、そして、自分だけのカジキと戦わなくてはならない。

そういう意味で、本作『老人と海』は、ひとつの寓話(アレゴリー)である。

やつはおれの宝物さ、と老人は思った。しかし、それだからさわりたいわけじゃない。おれはやつの心臓にさわったんだ。(アーネスト・ヘミングウェイ「老人と海」高見浩・訳)

おそらく、大物カジキとの戦いを制したことで、老人の人生は救われたものになるはずだ。

たとえ、彼の闘いが、観光客のカップルに評価されなかったとしても。

なぜなら、人生とは孤独なものであることを、老人は知っているからである。

現代社会という大海原で、我々はカジキを見つけ、戦い、仕留めることができるだろうか。

老人が言ったように「考えるとしたらたった一つ。そのことのために、おれは生まれてきたんだから」と思えるような仕事を、ひとつでも見つけることができるだろうか。

石坂洋次郎『あいつと私』の主人公(黒川三郎)は、将来に悩む大学生である。

彼もまた、探していたのだ、彼自身の獲物(目標)を。

残念ながら、多くの人は、老人ほどストイックに生きることはできない。

それでも、せめて、他人の獲物に群がるサメのように生きることだけは避けたいものだ。

大切なことは、自分自身に誇りを持つこと。

生きることの尊厳を、ヘミングウェイが教えてくれた。

もしかすると、本作『老人と海』は、真摯に生きることの難しさを描いた物語だったのかもしれない。

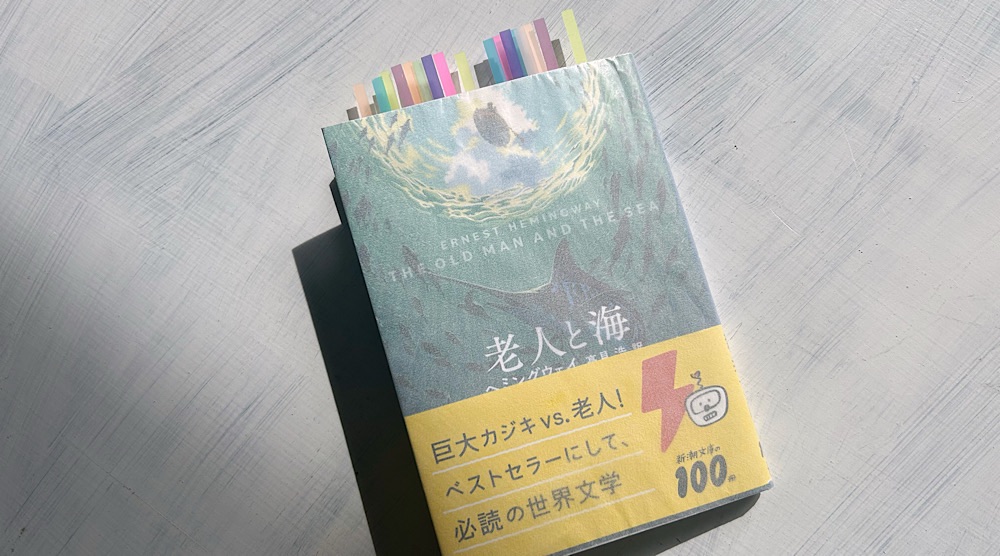

書名:老人と海

著者:アーネスト・ヘミングウェイ

訳者:高見浩

発行:2020/07/01

出版社:新潮文庫