北海道で渓流釣りと言えば「ヤマベ釣り」のことを意味する。

少なくとも、そういう時代があった。

ヤマベ釣りは、北海道の歴史を語る文化の一つである。

サクラマスの生態を知る

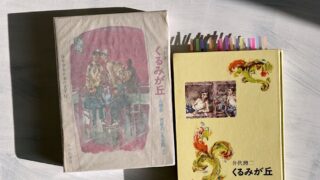

昭和時代、ヤマベ釣りに関する本が、たくさん出版されていた。

例えば、田辺渓心『山女魚に惚れた』(1989)は、北海道内の釣り人から寄せられた釣行レポートをまとめたエッセイ集である。

多くの釣り人が、ヤマベ釣りに魅せられていた。

「ヤマベ」とはヤマメの北海道弁で、ヤマメ釣りのことを、北海道では「ヤマベ釣り」と言う。

ヤマベ釣りをするには、サクラマスの生態に詳しくなければならない。

なぜなら、ヤマベはサクラマスの子ども(幼魚)だからだ。

「ヤマベはサクラマスの子」「いや、ヤマベはヤマベの子」。論争の果て、大正時代に根室管内でついに殺人事件まで起きたと伝えられている。(田辺渓心『山女魚情報(第四弾)』)

川で生まれたサクラマスは、海へ降りて回遊し、やがて、生まれた川へと遡上して産卵する。

サケやカラフトマスと同じサイクルである。

サクラマスの遡上は6月から7月が中心だが、地域や固体の差は大きい。

オホーツク管内渚滑川水系では、例年5月になると、海から遡上してくるサクラマスが釣れた。

河口付近には、密漁者の自動車がずらりと並んで、多くの釣り人が禁断の(つまり違法の)サクラマス釣りを楽しんでいた。

上流に入ってニジマス狙いでルアーを振っていても、サクラマスがかかることは珍しくなかったから、この地域におけるサクラマスの旬は初夏だったのかもしれない(釣ったサクラマスは、当然リリースする)。

釣り人の一般的見分け方は、体に青みがかった小判型のパール・マーク(幼魚紋)がついていたらヤマベ。海に下るヤマベは銀白色化してパール・マークが薄れ(銀毛ヤマベと呼ぶ)再び川に戻ってきたときには、マークは完全に消滅している。(田辺渓心『山女魚情報(第四弾)』)

川に遡上したサクラマスの産卵期は、8月下旬から10月上旬で、特に9月中旬から下旬が最盛期と言われる。

川床に産卵された卵が孵化するのは11月から12月で、翌年の3月下旬から5月上旬には「稚魚」となって川を泳ぎ始める(このとき、体長は3cmほど)。

初夏から夏にかけて、稚魚は急激に「幼魚」へと成長し、秋までに8~9cm程度に成長したものは、翌年の春に「1歳魚」として降海する。

幼魚ヤマベの食欲は旺盛で、真夏のころ、炎天下の渚滑川本流に毛バリを流して遊んでいると、目印に向かって何匹ものヤマベがジャンプしてきた。

ルアーを走らせると、何十匹もの小型ヤマベが、ミノーの後ろをついてくる。

体長5cm前後のちびヤマベで、もちろん、釣りの対象ではないが、真夏の渚滑川が多くのヤマベを育んでいることを実感できる瞬間でもあった。

幼魚の中には成長が早いやつもいて、最初の夏に性成熟して「河川残留型」となるヤマベもいる。

川に残る陸封型のヤマベと、海に下る降海型のサクラマスとが、ここで分かれるわけだ。

川に残るヤマベの大多数がオス。逆にメスは九〇%以上が海に下るので、古くからヤマベにはメスがいないと言われてきた。(田辺渓心『山女魚情報(第四弾)』)

ヤマベのイクラを手にする機会は、ほとんどないらしい。(なにしろメスが釣れないから)

性成熟したヤマベは、体が黒くなる(いわゆる「婚姻色」)。

初秋から晩秋にかけては、大型に黒サビがつく。(北海道渓流懇話会『山女魚に乾杯!』)

ヤマベが黒くなると、北海道の川も秋である。

木の葉ヤマベの釣りを楽しむ人も多い。

第一投とともに銀輪を輝かせて飛びこんできたのは、20センチ以上もの見事な山女魚。しかし、みるみるうちに全身紫黒色に変わり、グッと握ると、ピューッと白子の一吹き。雌の到着も間近い。もう秋はそこまで来ているのだ。(民門誠一郎「想い出の道北釣行記」/『山女魚に乾杯!』)

海に降りる準備をしているヤマベは、秋になると、魚体が銀色になる。

これを「銀毛ヤマメ」とか「スモルト」などと呼ぶ。

翌春の雪解けの季節、海へ下るヤマベの大きさは体長10~15cmくらいで、降海の季節は、北海道南部4~5月、北海道北部で5~6月と言われており、この期間は北海道漁業調整規則により、ヤマベ釣りが禁止されている。

いわゆる「解禁日」とは、それぞれの地域の禁漁期間が明けた日のことで、多くの釣り人が、解禁日に渓流へと殺到する。

ただし、多くのヤマベは海へ下っていて、川には魚が少ないから、解禁日に大漁となることは滅多にない。

銀毛ヤマベが海に下る時期を禁漁にしているわけであるから、解禁になるということは、川にいるヤマベが少なることであって、したがって魚影が薄くなるのも当然。(吉田泰山「真の釣り人たれ」/『山女魚に乾杯!』)

数が少ない分、サイズ的には良型が多いところも、解禁日の特徴だろう。

アタリは小さかったが、丸々と太った二年子だ。S氏にもきた。これまた良型でまるで幅広ヤマベのようだ。(山本秀勝「解禁ヤマベが呼んでいる」/『続・山女魚の誘惑』)

解禁日の釣りは、北海道民にとって風物詩のようなものだったかもしれない。

夜が明ける前から、競ってポイントへ自動車を着けて、暗いうちから釣り具の準備をするもの、なんだか解禁日らしい気分がしたものだ。

解禁日の川には、独特の高揚感が漂っている。

とはいえ、北海道のヤマベ釣りは、やはり、夏から秋にかけてが楽しい。

新子が最もよく育つ季節は、鱒の産卵時期といわれる。釣り時期としては、小さいながらも六月末か七月始めごろから鉤にかかる。魚体は七センチぐらいから、よく育ったので十センチ前後。(白川登魚「つり講座・新子ヤマベ釣」/『山女魚に乾杯!』)

北海道のヤマベ釣りは「新子(しんこ)釣り」が主流である。

「新子」とは10cm前後のヤマベのことで「ピンコ釣り」とも言われる。

大人になる前の幼魚を釣っているようにも思われるが、川で釣れるヤマベは、基本的にはほとんど新子である。

陸封型のヤマベが成長して30cmを超える「尺ヤマメ」になることは、ほとんどないと言っていい。

魚影の濃かった昔でさえ、尺ヤマメを釣ると新聞で紹介されたほどだ(20cmを超えると大物と言われた)。

性成熟が早ければ、体長10cmでも成魚として産卵行動に参加するから、体は小さくても大人である(ややこしいが)。

握ってみて頭と尻尾の先がやっと出るくらいのミニサイズが、秋口には黒ん坊になっていて、一人前にシラ子を吹っかけるのだから。(常野正知「ヤマベとジャッコ」/『山女魚に乾杯!』)

だから、「ヤマベの新子釣り」イコール、直ちに「こっこ釣り」だとは言えないものらしい。

仲間と楽しむヤマベ釣り

銀毛となったヤマベは、冬を越して翌春、海へ下る。

この海へ下る前のヤマベを「雪代(ゆきしろ)ヤマベ」と呼ぶが、早春の「雪代ヤマベ釣り」も、北海道の釣り人には大きな魅力となっている(雪代水とは雪解け水のこと)。

この季節の山女魚を、雪代山女魚というのである。雪代山女魚は食欲が盛んだ。また人づれしていない。そんな次第で、雪代山女魚は盛んに釣れるのである。一年中で、最も釣りやすい季節といってよかろうと思う。(田辺渓心「雪代山女魚つり」/『山女魚に乾杯!』)

オホーツク海渚滑川水系では、学校が春休みの季節が雪代ヤマベの旬だった。

気温も上昇してきて、川縁の雪庇に落ちたりしなければ、雪代ヤマベ釣りは、かなり気持ちの良い釣りであることに間違いはない。

長い冬の眠りから目覚め始めた残雪の渓谷。雪解け水(雪代水)で増水ぎみの谷川は、絶好の雪代ヤマベの釣り場となる。(海老名世次郎「雪代ヤマベに会えて」/『山女魚に乾杯』)

孵化して一年を越えた魚ばかりなので、サイズもまずまず。

もっとも、開拓時代から続いた北海道のヤマベ釣りも、高度経済成長期を境に、状況は大きく変わってしまったようだ(やはり、開発の影響は大きかった)。

「御存知のとおり、資源の枯渇は否めない現実ですし、ひと昔前のような豊漁を夢みるということは不可能に近いでしょう」(清水秀治「北海タイムス」)

ヤマベの豊漁とは、一束・二束と釣った束釣りのことを意味する。

一束は100尾のことだから、ヤマベの新子釣りは、100尾・200尾と数を釣る釣りだった。

川原にドッカと腰を下し腹を割きながら数える。シンコ八十八尾、越年もの七尾の計九十五尾である。(飯田虚水「胆振地方・別々川の山女魚釣り」/『山女魚に乾杯』)

ヤマベ釣りの本を読んでも、1980年代以降、ヤマベの束釣りは、簡単なものではなくなっている様子が伺える。

さて、釣果の方は私が八十尾、彼が七十九尾。約三時間の釣果としては大漁といえるかも。(山本秀勝「私のアナ場」/『山女魚に乾杯』)

もちろん、なかには、200尾を超える釣果を誇る猛者もあった。

「大分釣りましたか?」との問いに、「200尾以上は釣れました」と言ったら、目を丸くしてビクをのぞき込んできた。彼等はビギナーのようだった。(山本秀勝「解禁ヤマベが呼んでいる」/『続・山女魚の誘惑』)

ただし、北海道のヤマベ釣りの本質は、数を競う釣りではなく、仲間と楽しむ釣りだったのではないだろうか。

持参のコンロで、出がけに仕入れてきた馬場のホルモンを焼きながら、恒例の安着祝いを開始する。まずビールをやり、次に焼酎のお湯割りとなる。ホルモンをつつき、酒をくみ交わしながら、あれこれと話は尽きない。(本間寿一「殿様釣りの快(怪)記録」/『山女魚に惚れた』)

「馬場のホルモン」とは、旭川にある有名なホルモン焼きの店「馬場ホルモン」のこと。

渓流釣りの楽しみのひとつが、夜にある。

時々やりすぎてしまうこともあるが、気の合った仲間と、持参の刺身やジンギスカンをつつきながら語り合うことができるのも、ヤマベ釣りの大きな愉しみである。釣りの目的の半分はこれだ、と言ってもいいだろう。(本間寿一「殿様釣りの快(怪)記録」/『山女魚に惚れた』)

かつて、カヌーイスト(野田友佑)も、北海道の人のアウトドア度は高い、と言った。

贅沢なキャンプ道具などなくても、北海道の釣り人は、山道の路肩で野営を楽しむことができる。

仲間と一緒なら、夜更けの酒も一層美味しかったことだろう。

北海道の渓流釣りレポートは「安着祝い」から始まることが多い。

現地着は午前三時少し前。さっそくの安着祝いは、清水さんのウイスキーと、私がハワイで買ってきたブランデー。なんだかんだとやっているうちに、白々と明けてきた。(田辺渓心「子連れ釣りキチの記録」/『山女魚に惚れた』)

田舎で暮らしているのでないかぎり、都会の釣り人は、休日の前夜に自動車を飛ばして、目的の川へと向かう。

現地到着は大抵夜更けだから、ビールを飲みながら夜食を食べて、車の中でひと眠りというパターンが多い。

現地着十一時十五分。今夜はかなりの暑さである。満点の星の中で大接近中の火星が妖しい光を放ち、すばらしい眺めだ。連れションをしながらしばしみとれる。クーラーのきいた車中で安着祝いをやる。よく冷えた缶ビールで乾杯。(本間寿一「殿様釣りの快(怪)記録」/『山女魚に惚れた』)

こういうレポートを読んでいると、渓流釣りへ出かけたくなる。

「安着祝い」だけでも、なんと楽しそうなイベントだったことだろう。

自動車に七輪と木炭を積んでおけば、いつでも、どこでも、焼き肉を楽しむことができた。

自動車で仮眠する「車中泊」も、渓流釣りの楽しみと言っていい(几帳面な人はテントを張って眠っていたが)。

人気のポイントには、釣り人が集まった。

宗谷の名流といえば、やはり徳志別をあげなければならない。(略)解禁当初の日曜日等は佳魚を求めて車が列をつくる。まさに「釣り街道山女魚通り」である。(幾島淳一「釣り街道、山女魚通り」)

人気の釣り場には、人が集まるというのが人情である。

自分だけの秘密の渓流(カーティス・クリーク)というのは、いくら北海道とは言え、あまり現実的ではない。

アベシナイ川の本支流、美深付近の細流、サンル川の支流は、七月・八月に毎日多数の釣り人を楽しませ、豊かなロマンを謳歌していたところであり、釣り人の総人数は相当なもので、ヤマベの数も数万匹にのぼり、大いに自然の恵みをもたらした別名「釣り人銀座」と呼ばれる愛渓でもある。(熊倉勉「初秋のひとり旅」)

渓流釣りの際には、ヒグマに注意が必要だ。

特に最近の北海道では、ヒグマの事故が多い(冗談にならない)。

一服つけようと、ポケットに手を入れると、タバコと一緒に爆竹が出てきた。それではと両方にライターの火をつける。その音が連発銃のように小気味よく小沢にコダマした。(田辺渓心「子連れ釣りキチの記録」/『山女魚に惚れた』)

クマ除けの鈴を鳴らすのは当たり前である。

しかし、非現実的な存在であるお化けの類までは、鈴で追い払うことはできなかったらしい。

釣りには、なぜか怪談が多い。

その暗いルームランプの明かりで見た女性は、年の頃22~23歳くらい、子どもを背負っているので半身に座って外を見ていた。「雨の中、大変でしたね」と話しかけても「はい」と返事をするのみ、まったく無口な女性であった。(民門誠一郎「釣りと幽霊」/『山女魚情報(第四弾)』)

雨の中で拾った「ずぶ濡れの女」は、峠で降りた途端に忽然と姿を消してしまう。

昭和時代にはありがちな怪談とは言え、深夜に山道を移動することの多い釣り人にとっては、丸きりのインチキとも思われなかった。

夜中に、ふと目が覚めたので起き上がって一服していると、前方から登山帽をかぶり、ナップザックを背負った若い男が歩いてきた。(略)ふと横を見ると、その青年が窓ガラス越しに見下ろしており、「とても寒いから中に入れてくれ」という。(民門誠一郎「釣りと幽霊」/『山女魚情報(第四弾)』)

「山の怪談」には有名なものが多いが、「釣りの怪談」も集めると、あるいは、結構な数になるのではないだろうか。

ヤマベ釣りの本は、北海道の釣り文化を語る貴重なフィールドノートである。

民俗学の視点から、いつか研究材料となることがあるかもしれない。