庄野潤三「屋上」読了。

本作「屋上」は、1980年(昭和55年)2月に講談社から刊行された短篇小説集である。

この年、著者は59歳だった。

小説と随筆との境界線

本書『屋上』には、1975年(昭和50年)から1980年(昭和55年)までに発表された短篇小説・計16篇が収録されている。

当時の庄野さんの仕事というと、1977年(昭和52年)6月から『文芸』に連載した『水の都』や、1978年(昭和53年)11月まで『文芸』に連載した『ガンビアの春』などがある。

『シェリー酒と楓の葉』も、この時期に発表されたものであり、当時の庄野さんは、家族小説を離れて、スケールの大きな仕事に取り組んでいた時期ということができる。

一方で、『絵合せ』でおなじみの五人家族の物語である、いわゆる「明夫と良二」のシリーズも、短篇小説の形で続けられていて、本書『屋上』にも、いくつかの作品が収録されている。

ただし、子どもたちも社会人となった、この時期の家族ものは、家族が主人公というよりも、家族が見たり聞いたりした出来事が、父親である「井村」の文章によって再現されるパターンが主となっている。

これらの作品は、『明夫と良二』時代よりも、さらにとりとめがなく、主題をつかみにくいものが多い。

というか、小説と随筆との境界線が、いよいよ見えなくなったというのが、この時期の庄野文学の特徴だったのではないだろうか。

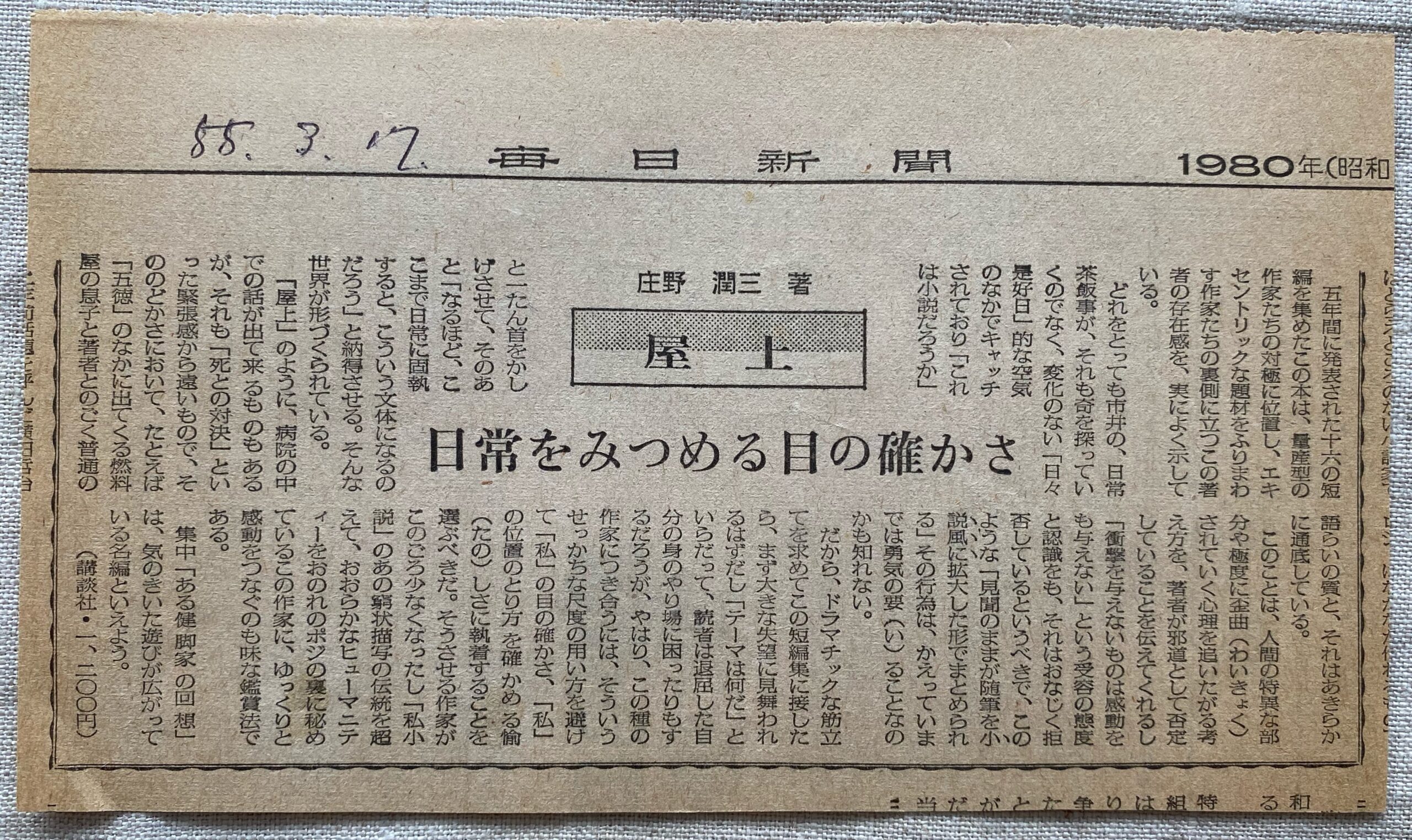

庄野潤三「屋上」の新聞書評(当時の切り抜き)

庄野潤三「屋上」の新聞書評(当時の切り抜き)『屋上』全作品解説

屋上(1980年)

本作「屋上」は、1975年(昭和50年)4月『群像』へ発表された短篇小説である。

この年、著者は54歳だった。

主人公は、井村の細君で、どうやら薬缶の湯で火傷をして入院しているらしい。

「屋上」というのは、病院の屋上のことで、主治医の指示で日光浴をしているときに見た出来事が描かれている。

ただし、井村の細君は主役ではなく、単にビデオカメラの役割を果たしているものでしかない(この作品集では、こうした手法が多い)。

「一日飲んでいるの。お酒を飲んでいたら、盃が倒れたの。こぼれたから、拭けっていおうとしたんだけど、もうその時、いえなかったんだねえ。いえないもんだから、拭けって、こうするんだよ」おばあさんは、手を前でゆっくりと振ってみせた。(庄野潤三「屋上」)

屋上で一緒になったお婆さんは、酒を飲んでいるときに急死した義兄の話を聞かせてくれる。

酒の好きな亭主の方は、寝たきりの状態ながら、まだ生きているという。

お婆さんの話からは、絶望の中のささやかな幸せが感じられる。

五徳(1975年)

本作「五徳」は、1975年(昭和50年)1月『文芸』へ発表された短篇小説である。

この年、著者は54歳だった。

井村家へプロパン・ガスのボンベや灯油を配達してくれている燃料屋の末の息子が主人公となっている。

井村家で13年も使い続けているガスレンジの五徳が、ボロボロになってしまったので、買い替えたいと思っているが、今のガスレンジに合う五徳が見つからない。

このままではガスレンジごと買い替えなければならないが、燃料屋の息子は、買い替えるなんてもったいないと言う。

勝手口で燃料屋の息子は靴を履こうとしたが、うまく踵が入らない。爪先を三和土に打ちつけて左足はどうやら入ったが、右足が入らないまま、外へ出た。(庄野潤三「五徳」)

五徳のメーカーや正確なサイズを把握することができず、戸惑う燃料屋の息子の姿がおかしい。

真剣な瞬間にこそ「おかしみ」を感じるという、庄野文学のテーマを感じた。

やぶかげ(1975)

本作「五徳」は、1975年(昭和50年)1月『海』へ発表された短篇小説である。

この年、著者は54歳だった。

黍坂の大家さんの家作で暮らしている長女から聞いた話を素材としている。

『野鴨』や『おもちゃ屋』『鍛冶屋の馬』の系譜に繋がる作品だ。

正夫の遊び友だちだったコーキちゃんの家族が、新しくできた団地へ移っていった跡へ入った大工の奥さんや、中学時代にバスケットボールの選手だった八百屋の奥さんなどが登場して、蛇の話をしている。

主役は、大家さんの家作にいる奥さん(小橋さん)で、小学二年になる女の子(清美ちゃん)が、自動車にはねられたという。

「何か本当にあの奥さん、運の悪いようなところもあるし、はかないような感じもあるけど、みんないい人だから、これからはよくなって行くと思うの。家も当ったし、清美ちゃんも助かったし……」(庄野潤三「やぶかげ」)

運命の不思議は、日常生活の中にあるということを描いた作品。

かまいたち(1975年)

本作「かまいたち」は、1975年(昭和50年)2月『文学界』へ発表された短篇小説である。

この年、著者は54歳だった。

薬缶の湯で火傷をした井村の細君(と思われる)が、病院で見た光景が素材となっている。

家の中で遊んでいるとき、突然に顔を切ったという母親の話を聞いて、居合わせたおばあさんは「かまいたちですね」と言う。

主人公は、このお婆さんで、お婆さんの口から語られる身内の怪我が、作品を構成している。

「私、不思議に思っていたんですけど、かまいたちの坊やにあれから一回も会わないんですよ。奥さんはお会いになりましたか」「いいえ、わたしも」「どうしたんでしょうね」(庄野潤三「かまいたち」)

様々な怪我が描かれているが、生命へ危険のあるものはない。

この時期、著者は、妻の火傷を通して、日常生活に潜む危険と、生命の力強さとを感じていたのではないだろうか。

かたつむり(1976)

本作「かたつむり」は、1976年(昭和51年)1月『群像』へ発表された短篇小説である。

この年、著者は55歳だった。

燃料屋の末の息子から聞いた話が素材となっている。

手伝いの若い子(よっちゃん)が、谷底の家へプロパン・ガスを配達に行ったとき、滑って向う脛を怪我したことや、父親の誕生日に髭剃り用のブラシを贈ったこと。

「この間、親父の誕生日に贈り物をしたんです」といった。「それはよかったね。で、何を上げたの」「何だと思いますか」(庄野潤三「かたつむり」)

最後は、連れの若い子(大戸さん)が、見合いをして緊張した話で締めくくられている。

家鴨(1976)

本作「家鴨」は、1976年(昭和51年)1月『海』へ発表された短篇小説である。

この年、著者は55歳だった。

井村の細君(と思われる)が、電車の中で聞いた乗客同士の会話が素材となっている。

暫くすると、若い方が年上の人に「高山さんがねえ」といった。「ついたちに家鴨を遊休地へやってしまってね」「水が汚れて、片方が死んだのでね」背の高い人がいったので、この作業服のような上着を着たのが「高山さん」だと分った。(庄野潤三「家鴨」)

静岡出身の洗濯屋の主人がお茶を持って来てくれるという、男の話も楽しい。

分れ道の酒屋(1976)

本作「分れ道の酒屋」は、1976年(昭和51年)6月『別冊文藝春秋』へ発表された短篇小説である。

この年、著者は55歳だった。

井村夫妻と、黍坂の借家にいる長女(和子)や長男の正夫、次男の竹夫が登場している。

『鍛冶屋の馬』の系譜に連なる作品である。

大工さんの家のやっちゃんが怪我をしたとき、中学ではバスケットボールの選手をしていた隣の奥さん(たか子ちゃん)が病院へ連れて行ったという話。

道の角っこにある、あの古い酒屋なら知っている。昔はまわりが全部、田圃と山ばかりのさびしいところで、店といえばここしか無かった。農家を相手のよろず屋で、あたりが大分展けて来たいまでも変りはない。切手から菓子、アイス・クリーム、蒟蒻、豆腐、文房具、祝儀不祝儀の袋まであるという。(庄野潤三「分れ道の酒屋」)

「黍坂」は、川崎市の餅井坂のことで、当時は、生田高校もまだ新しかった。

この作品では、犬にかまれて大怪我をする人の話も書かれていて、日常に潜む危険への、高い関心が伝わってくる。

菱川屋のおばあさん(1976)

本作「菱川屋のおばあさん」は、1976年(昭和51年)7月『海』へ発表された短篇小説である。

この年、著者は55歳だった。

香取神社行きのバスに乗って佐原へ行ったときの体験が素材となっている。

「菱川屋」は、郵便局にいる羽鳥さんの紹介で宿泊した宿屋の名前である。

このときの本来の目的は、羽鳥さんの友人で、利根川下流工事事務所の金井津出張所長をしている篠崎さんから話を聞くことだったらしい。

潮来の菖蒲園を訪ねる話が主だが、宿屋(菱川屋)のお婆さんから聞いた話が印象的。

寒くなったので、雑巾がけをすると手がかじかむから、いいというと、自分の手を出して真直に伸ばしてみせて(そこでおばあさんは、孫に似て白い手を出した)、「ほら、何ともない」といいました。かじかんでなんかいないといいます。そんな子でした。よその人が、この子は楽しみだといっていたら、七つで亡くなりました。学校へ上ってからだと思います。男の子ですかと私が聞くと、おばあさんは、「いえ、女の子です」といった。(庄野潤三「菱川屋のおばあさん」)

小編だが、聞書き小説を得意とする庄野さんらしい作品となっている。

写真屋(1976)

本作「写真屋」は、1976年(昭和51年)10月『群像』へ発表された短篇小説である。

この年、著者は55歳だった。

井村の細君(と思われる)が、電車の中で聞いた乗客同士の会話や、病院の待合室で聞いた患者の電話が素材となっている。

「とにかく、子供と会わせるのは反対だよ。よく分ってほしいんだ、これだけは。おれも姉さんも親父がいなくて、苦労したんだもの。だから、いうんだよ」(庄野潤三「写真屋」)

電話での会話は、先方の話が聴こえないだけに、想像力を膨らませてくれる。

コルクの中の猫(1977)

本作「コルクの中の猫」は、1977年(昭和52年)8月『海』へ発表された短篇小説である。

この年、著者は56歳だった。

黍坂の和子から聞いた話が素材となっている、『鍛冶屋の馬』の系譜に連なる作品。

井村の次男は大学生で、和子(「夫婦の晩年シリーズ」では夏子)は、三人の男の子の母親となっている。

近所の猫の話をしながら「物凄い、ニャン相の悪い」などと表現する和子の会話は、後に足柄山から届くことになる、おかしな手紙の片鱗を感じさせる。

その浮んでいる猫は、あるいは黍坂の和子の家の台所から菠薐草の袋をくわえて逃げた、いまはこの世にいない三毛だと考えることも出来る。ひょっとして、それは生きているか死んだのかも分らないタマであるかも知れない。(庄野潤三「コルクの中の猫」)

長男の明夫は、自分の勉強のために葡萄酒(ワイン)を買いたいと言っている。

本書収録作品の中では、最もまとまっていて、もっと広く読まれてもいいと思う。

双眼鏡(1977)

本作「双眼鏡」は、1977年(昭和52年)12月『群像』へ発表された短篇小説である。

この年、著者は56歳だった。

上の子(明夫と思われる)から聞いたホテルでの話と、双眼鏡で覗いた庭の猫の話で構成されている。

この家族の注文の朝食はコンチネンタルと呼ばれる簡単な方で、ジュース、コーヒーか紅茶(あるいは牛乳)、トースト(またはクロワッサンその他のパン類)の組み合せになっている。それで値段はいくらと決まっている。紅茶の代りにホット・チョコレートにしても構わない。(庄野潤三「双眼鏡」)

ホテルマンとなった長男の話を素材としている作品は少ないので貴重。

割算(1978)

本作「割算」は、1978年(昭和53年)1月『新潮』へ発表された短篇小説である。

この年、著者は57歳だった。

近所の床屋で聞いた話が素材となっている。

「姉は二人ともよくいわないんですけど。現代ふうなだけでね。でも、いま頃はみんなそうでしょう、若い人は」時世がそういうふうになっている。それを気に入らないといって家を出たおじいちゃんの方がよくない。(庄野潤三「割算」)

床屋の子ども・クミちゃんと弟のやり取りが微笑ましい。

三河大島(1979)

本作「三河大島」は、1979年(昭和54年)1月『群像』へ発表された短篇小説である。

この年、著者は58歳だった。

妻と二人で三河大島まで海水浴へ行ったときの紀行文である。

「まだ家に二人、男の子がいるが、それぞれ勤めを持っているので、自分の休みの日に日帰りで海へ行く。こちらは夫婦だけで計画を立てるようになる」とある。

いつも考えることだが汽車に乗って、昼になり、こうして弁当を取り出す。食べてしまうと、大切な用事はこれで終ったような気持になる。だからなるべく急がずに食べようと心がけるが、実際に風呂敷包みの結び目を解き、中に入っている柳行李の蓋を取って、いざ箸を手に持ったとなると、坂道を駆け出すような勢いで食べてしまう。二人ともそうなる。(庄野潤三「三河大島」)

庄野さんの紀行文は、やはり楽しい。

本書『屋上』の中でも、特に好きな作品だ。

伊予柑(1979)

本作「伊予柑」は、1979年(昭和54年)7月『海』へ発表された短篇小説である。

この年、著者は58歳だった。

「割算」にも登場する床屋が舞台となっている。

とことんまで日常生活を素材にする作家のこだわりが伝わってくるようだ。

小学5年の女の子・クミちゃんの存在が大きかったのかもしれない。

「どこですか、お国は」「愛媛です」と主人。「ほら、蜜柑のよく採れるところですよ。僕は伊予柑が大好きで、いつかあれがあったら他に何も要らないっていったんです。その子のいる前で。そうしたらすぐに一箱送ってくれたんです、国の方から」(庄野潤三「伊予柑」)

隣の間貸ししている部屋で暮らしている学生の話題が中心。

ある健脚家の回想(1979)

本作「ある健脚家の回想」は、1979年(昭和54年)11月『文学界』へ発表された短篇小説である。

この年、著者は58歳だった。

英語教材『何人かの現代のエッセイスト』で読んだC・E・M・ジョードの「ある中年の徒歩旅行者の苦痛と楽しみ」というエッセイを読んだ感想文。

さすがに、これは随筆だろう、という気がしないでもない(笑)

日本にいてもこの年まで自分で登山用の靴一足買いに行ったことの無い人間が、英国に生まれたからといってそんなに歩くわけがない。せいぜい自分の家からニキロ四方くらいの範囲を、それも申し訳のように歩くだけで満足しているに違いない。じっとしていても「苦痛と楽しみ」の種はあるし、生きている限りそれが無くなることもない。(庄野潤三「ある健脚家の回想」)

小説か随筆かという議論はともかく、庄野さんは、こうした随筆っぽい作品に優れたものが多いことは確か。

モヒカン州立公園(1980)

本作「モヒカン州立公園」は、1980年(昭和55年)1月『群像』へ発表された短篇小説である。

この年、著者は59歳だった。

本作は、いわゆる「ガンビア・シリーズ」のひとつで、長篇小説『ガンビア滞在記』のスピンオフ的な作品となっている。

▶ 庄野潤三『ガンビア滞在記』ガンビア村の住人となった夫婦のささやかな暮らし

アメリカ滞在時、ガンビア村の外へ出かけた話は、スピンオフ的な短篇小説として発表されることが多かったらしい。

ニコディム夫人を中心に、サトクリッフさんやリンダ(キニーの奥さん)のほか、トムやジニイなどの学生たちも登場している。

昼食の用意に取りかかる。火を起す。二つのテーブルにパン、チーズ、バター、オリーブ、ピックルズ、サラダ、ミートボール、スパゲッティ、ソーセージ、豆を煮たのなどが並べられた。みんなニコディム夫人が用意してくれたものだ。(庄野潤三「モヒカン州立公園」)

ガンビアシリーズは、ほぼ全作品がおもしろい。

長篇小説としては『ガンビア滞在記』のほか、『シェリーと楓の葉』と『懐しきオハイオ』があるが、スピンオフ的な短篇小説をまとめた作品集があってもよかったと思う(今からでは難しいと思うけれど)。

まとめ

初めて庄野文学に触れる人が、この作品集から入ると、かなり戸惑うかもしれない。

いわゆる「小説」のイメージを越えた、些細な話が中心となっているからだ。

しかし、どの作品にも、人間(あるいは人生)に対する優しい温もりがある。

難しい文学作品に疲れたとき、僕は、庄野潤三という作家の元へ戻ってくることが多い。

懐かしくて居心地の良い祖父母の家のような、そんな温もりに触れたいのかもしれない。

書名:屋上

著者:庄野潤三

発行:1980/02/15

出版社:講談社

庄野潤三の文学世界をより深く知るために

庄野潤三の世界を、もっと深く知りたいという方に、おすすめの記事をご紹介します。

庄野潤三 完全ガイド│プロフィールから詳細な年譜まで

庄野潤三について詳しく解説しています。プロフィールや代表作のほか、全著作リストや詳細な年譜、各作品の詳細考察まで、このページを読むことですべてが分かります!

庄野潤三作品一覧|年代順で読む全長編と短編集

庄野潤三の全著作を年代順でまとめてみました。あなたの読みたい作品は、この中に必ずあるはずです。