村上春樹の『ダンス・ダンス・ダンス』(1988)には、ビーチ・ボーイズの音楽が登場している。

『ダンス・ダンス・ダンス』を読んで、僕たちは、ビーチ・ボーイズのCDを買いに、CDショップへ走った。

そう、『ダンス・ダンス・ダンス』世代は、80年代からビーチ・ボーイズにデビューしたのだ。

『ダンス・ダンス・ダンス』は「ゲッチャ・バック」の時代の小説だった

『ダンス・ダンス・ダンス』で、中学校時代の友人(五反田君)と主人公が会話する場面。

「そういえば、『グッド・ヴァイブレーション』からあとのビーチ・ボーイズは殆ど聴いてないね。何となく聴く気がなくなっちゃったんだ。もっとハードなものを聴くようになった。(略)ハードな時代になったんだ。ビーチ・ボーイズを聴く時代じゃなくなった」(村上春樹「ダンス・ダンス・ダンス」)

五反田君は「お伽噺だ」と言った。

主人公は「でも『グッド・ヴァイブレーション』以後のビーチ・ボーイズも悪くはないよ。聴く価値はある」と力説する。

「僕は好きだよ。初期のものほどの輝きはない。内容もばらばらだ。でもそこにはある確かな意思の力が感じられるんだ。ブライアン・ウィルソンがだんだん精神的に駄目になって、最後には殆どバンドに貢献しないようになって、それでも何とかみんなで力を合わせて生き残っていこうとする、そういう必死な思いが伝わってくるんだ」(村上春樹「ダンス・ダンス・ダンス」)

「ブライアン・ウィルソンがだんだん精神的に駄目になって、最後には殆どバンドに貢献しないようになって、それでも何とかみんなで力を合わせて生き残っていこうとする、そういう必死な思い」については、『ブライアン・ウィルソン自叙伝 ビーチ・ボーイズ 光と影』(1993)に詳しい。

ブライアン・ウィルソンの半生記は、まさしく「だんだん精神的に駄目になって」いく過程を克明に描いた物語だ。

80年代のビーチボーイズは『キーピン・ザ・サマー・アライブ』(1980)から始まる。

1980年3月にリリースされた『キーピン・ザ・サマー・アライブ』は、営利本位の作品に共通する陳腐なアルバムになり、また1枚、ビーチ・ボーイズの失敗作を増やしただけだった。(中山康樹監修『ブライアン・ウィルソン自叙伝 ビーチ・ボーイズ 光と影』中山啓子・訳)

ストレスと麻薬で、ブライアン・ウィルソンはボロボロだった。

1982年(昭和57年)11月、ブライアン・ウィルソンは、メンバーからビーチ・ボーイズを(形式的に)解雇される。

どうして彼らが僕を解雇できるのか、わからなかった。僕はわめいた。言い争った。混乱し、茫然として椅子にくずれ落ちた。(中山康樹監修『ブライアン・ウィルソン自叙伝 ビーチ・ボーイズ 光と影』中山啓子・訳)

ブライアン・ウィルソンがユージン・ランディの治療を受けることになったのは、メンバーからの要求を受け入れたからだ。

映画『ラブ&マーシー 終わらないメロディー』(2015)に描かれているのは、こうした時期の、ブライアンとランディとの対立である。

映画『ラブ&マーシー 終わらないメロディー』は、小説『ダンス・ダンス・ダンス』を深く理解する上で、きっと大きな力になってくれるはずだ。

ランディは、僕の生活の中に入り込んでくる、不思議なパワーを持っている。父のように殴りはしなかったが、彼も僕を打ち負かした。彼は、僕が頭の中でしているスクラブル・ゲームで僕を打ち負かした。(中山康樹監修『ブライアン・ウィルソン自叙伝 ビーチ・ボーイズ 光と影』中山啓子・訳)

弟(デニス・ウィルソン)が海で溺れ死ぬのは、1983年(昭和58年)12月28日のことだ。

「カール、デニスはいまも僕たちと一緒にいるんだ。僕たちは神じゃないってことを悟らなくちゃだめだ。死というものは、僕たちには理解できないんだ。だけど、僕たちには喪失感がある。僕は感じるよ。デニスが大好きだった。愛していたし、おまえも彼を愛していた。そうだろ?」(中山康樹監修『ブライアン・ウィルソン自叙伝 ビーチ・ボーイズ 光と影』中山啓子・訳)

既に、ビーチ・ボーイズは、かつてのビーチ・ボーイズではなかった。

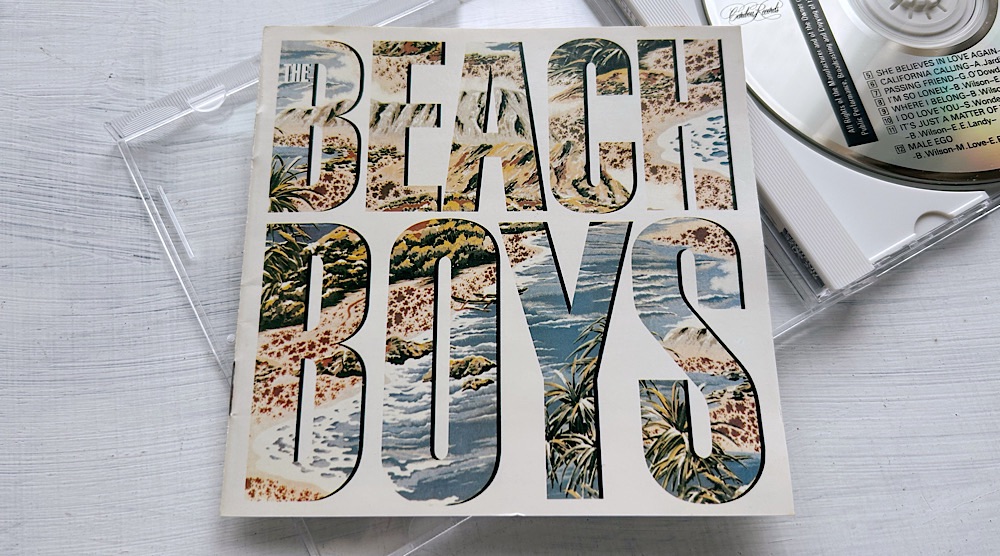

1985年(昭和60年)6月、アルバム『ザ・ビーチ・ボーイズ』が発売される。

ビーチボーイズとレビンとの顔合わせは、決していい組み合わせではなかった。僕は、ランデエィと合作した3曲を含めて、全部で5作を共作した。(中山康樹監修『ブライアン・ウィルソン自叙伝 ビーチ・ボーイズ 光と影』中山啓子・訳)

『ダンス・ダンス・ダンス』に登場するのは、そんな時代のビーチ・ボーイズである。

『ザ・ビーチ・ボーイズ』は、アルバムチャートで52位に留まり、シングル「ゲッチャ・バック」も最高で26位と束の間の成功に終わったが、今改めて聴くと、80年代AORサウンドがオシャレで、決して悪いアルバムではない。

このアルバムは地元ロサンゼルスとロンドンでレコーディングされたものだが、プロデューサーになんと気鋭のスティーヴ・レヴィンを起用しているのである。(略)全体的にはスティーヴ・レヴィンがビーチ・ボーイズに敬意を表して彼らならではのサウンドを損なわぬようにしているが、随所に今風のエレクトニック・ポップ色などを施すソツのなさだ。(東ひさゆき『ザ・ビーチ・ボーイズ ’85』解説)

早い話、昔のビーチ・ボーイズとは違う、ということだろう。

「メイビー・アイ・ドント・ノウ」におけるゲイリー・ムーアのギターソロなんか、とても、ビーチ・ボーイズを聴いているとは思えない気持ちになってくる。

さらに、「アイ・ドゥ・ラヴ・ユー」は、スティービ-・ワンダーの作品で、本人も演奏に参加するという力の入れようだが、こうした仕掛けは、古き良きビーチ・ボーイズとの決別を意味しているようにも聞こえる。

ビーチ・ボーイズには、やはり、「カリフォルニア・コーリング」のような歌を歌ってほしい(ノスタルジーでも何でもいいから)。

もしアメリカ中の誰もが

ボクたちとカリフォルニアにやってきたら

みんなを西の方へ連れ出すよ

そこでは太陽がサンサンと

降りそそいでるんだ

50年代は ”ヘイ・ダディ・オー” だったね

それからサーファーとホットロッドのブーム

自分たちのサーフボードと車を持ってさ

車をかっとばしてさ

ムチャやったと思うよ

こちらカリフォルニアです

ただちにまいります

美しい女性がボクを見つけて

どうやって永遠の波に乗るか

教えてくれるんだ

(ビーチ・ボーイズ「カリフォルニア・コーリング」)

ちなみに、「カリフォルニア・コーリング」では、リンゴ・スター(元ビートルズ)が参加しており、アルバム全体として、かなり豪華な顔ぶれになっていることは確か。

『ダンス・ダンス・ダンス』の主人公は(そして村上春樹は)、『ザ・ビーチ・ボーイズ ’85』まで聴いていたのだろうか。

「ココモ」と『ダンス・ダンス・ダンス』の大ヒット

『ダンス・ダンス・ダンス』が流行した1988年(昭和63年)、街では、ビーチ・ボーイズの新曲がヒットしていた。

映画『カクテル』のオリジナル・サウンドトラック「ココモ」(1988)である。

ソロ・アルバムを作りたいという気持ちと同じくらい、僕はボーイズのLPも作りたかった。ビーチ・ボーイズは、やはり僕のグループだった。だが、マイクもカールもアルも頼んではこなかった。(中山康樹監修『ブライアン・ウィルソン自叙伝 ビーチ・ボーイズ 光と影』中山啓子・訳)

「ココモ」は、ブライアン・ウィルソンとは関係のないところで生まれたヒット曲だ。

彼は、ボーイズが「ココモ」のレコーディングの最終段階に来ていることを説明した。その曲は、マイクがテリー・メルチャーやジョン・フィリップスと書いたもので、近く発売されるトム・クルーズの映画、酒と女の子を賛美する『カクテル』のサウンド・トラック盤に入ることになっていた。(中山康樹監修『ブライアン・ウィルソン自叙伝 ビーチ・ボーイズ 光と影』中山啓子・訳)

その頃、ブライアン・ウィルソンは、初めてのソロアルバム『ブライアン・ウィルソン』を製作中だった。

あの曲は大ヒットした。ナンバー・ワンになったんじゃなかったかな。はじめてラジオで流れてきたとき、ぼくは大好きになった。ビーチ・ボーイズの曲だとすらわかっていなかったけどね。(ブライアン・ウィルソン「ブライアン・ウィルソン自伝」松永良平・訳)

ブライアン・ウィルソンのシングル「ラブ・アンド・マーシー」は、ビーチ・ボーイズの最新シングル「ココモ」と同日付で発売された。

数週間もたたない間に「ココモ」が1位になった。「グッド・ヴァイブレーション」以来初めてのビーチ・ボーイズのナンバー・ワン・シングルだった。ビーチ・ボーイズは有頂天だった。僕は悔しかった。(中山康樹監修『ブライアン・ウィルソン自叙伝 ビーチ・ボーイズ 光と影』中山啓子・訳)

「ココモ」のヒット曲を受けて、ビーチ・ボーイズは、ニューアルバム『スティル・クルージン』(1989)を発表する。

当時、『ダンス・ダンス・ダンス』を読んでいた若者たちが聴いたビーチ・ボーイズこそ、まさに、この『スティル・クルージン』だった。

ジャマイカ……

フロリダ・キーズのはるか沖に

ココモと呼ばれる場所がある

そこは僕らが

何もかもを忘れて行きたいところ

心地好い午後

カクテルとそばには君

夢見るような瞳の輝きが

僕をトロピカルな

打ち解けた気分にしてくれる

はるかココモでは

(ビーチ・ボーイズ「ココモ」)

「ココモ」の勢いも手伝って、本作『スティル・クルージン』はゴールド・ディスクを獲得。

アルバム・タイトル曲「スティル・クルージン」は、映画『リーサル・ウェポン2/炎の約束』に使われたもので、80年代のビーチ・ボーイズを代表するヒット曲となった。

しかし、本作『スティル・クルージン』は、80年代におけるブライアン・ウィルソンとビーチ・ボーイズとの危険な関係を象徴する作品でもある。

「ビーチ・ボーイズは「ココモ」でナンバー・ワンになったよね。だけど彼らは、1989年以後、アルバムを1枚も出していないんだ。その当時でさえ、僕の昔の曲を数曲使わなくちゃならなかったんだ。マイクは、それが悔しくてならなかった」(中山康樹監修『ブライアン・ウィルソン自叙伝 ビーチ・ボーイズ 光と影』中山啓子・訳)

ユージン・ランディの精神的支配下にあったブライアン・ウィルソンは、ビーチ・ボーイズとほぼ絶縁状態にあったと言っていい。

実際、この時期、ブライアンとビーチ・ボーイズはユージン・ランディを挟んで激しい対立状態にあった。両者が一緒に活動するのはテレビ出演かライヴだけ。レコーディングでの共演はありえなかった。(萩原健太『スティル・クルージン』解説)

『ダンス・ダンス・ダンス』の時代のビーチ・ボーイズとは、つまり、そんなグッチャグッチャの時代のビーチ・ボーイズだったのだ。

それは、夢のような60年代から80年代へと流れていく時代の移り変わりを、そのまま象徴するものだったかもしれない。

だからこそ、『ダンス・ダンス・ダンス』では、ビーチ・ボーイズが殊更にフィーチャリングされているのだ。

もっとも、『ダンス・ダンス・ダンス』の主人公も、まさか、ここまでビーチ・ボーイズが復活するとは思ってもいなかっただろうけれど(しかも、小説と同じタイミングで)。

古き良きビーチ・ボーイズ『MADE IN U.S.A.』

懐かしいビーチ・ボーイズを聴くなら、ベストアルバム『MADE IN U.S.A.』(1986)がいい。

キャピトル時代の作品を中心に、新曲2曲(「ロックン・ロール・トゥ・ザ・レスキュー」と「夢のカリフォルニア」)を含む、全25曲の構成。

それからしばらく、僕らは黙ってビーチ・ボーイズの音楽を聴いていた。「カリフォルニア・ガールズ」「409」「キャッチ・ア・ウェイブ」、そんな昔のイノセントな曲ばかりだった。(村上春樹「ダンス・ダンス・ダンス」)

ベスト盤『MADE IN U.S.A.』には、「カリフォルニア・ガールズ」と「409」は入っているけれど、「キャッチ・ア・ウェイブ」はなぜか収録されていない。

ビーチ・ボーイズのヒット曲が、あまりにも多すぎるからだろう。

「サーファー・ガール」「ヘルプ・ミー・ロンダ」「ドンド・ウォリー・ベイビー」「神のみぞ知る」「グッド・ヴァイブレーション」。

それは、確かに「御伽話」の世界だ。

もっと歳をとったら素敵だろうな

そうすりゃこんなに長く待たなくて済むよ

一緒に暮らせたら素敵だろうな

2人だけのものだよと言える世界でね

(ビーチ・ボーイズ「素敵じゃないか」)

あれから38年。

僕は今でも『スティル・クルージン』を聴いて、1988年(昭和63年)の『ダンス・ダンス・ダンス』を読み返している。

38年分の歳を取った世界も、なかなか素敵じゃないかと思いながら。