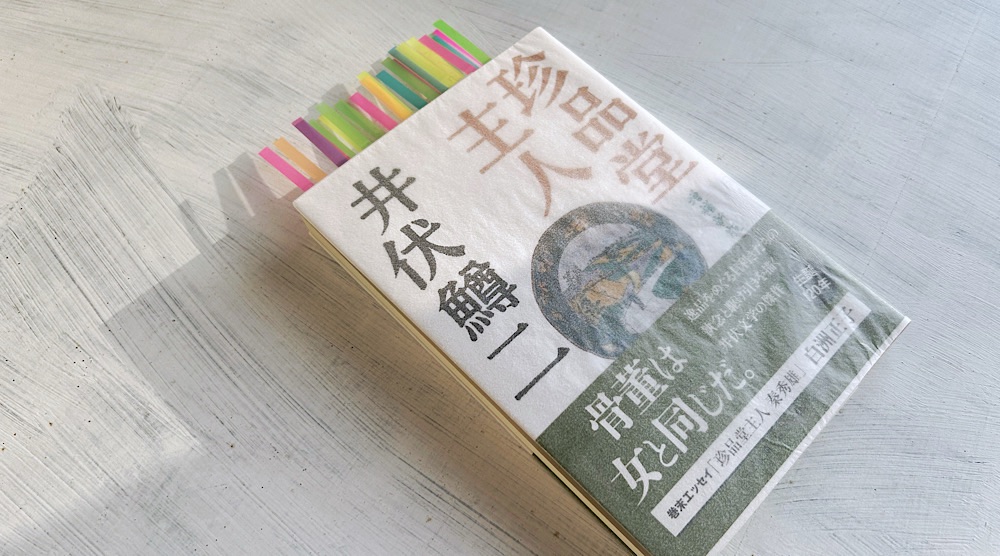

井伏鱒二「珍品堂主人」読了。

本作「珍品堂主人」は、1959年(昭和34年)10月に中央公論社から刊行された長篇小説である。

この年、著者は61歳だった。

初出は、1959年(昭和34年)1月~9月『中央公論』(連載)。

1960年(昭和35年)公開の映画『珍品堂主人』原作小説(監督:豊田四郎、主演:森繁久彌、淡島千景)。

「珍品堂主人」のモデルたち

本作「珍品堂主人」は、骨董文学である。

骨董品が、重要なモチーフとなっている。

大和古印と聞いては、珍品堂はもうたまらない。太政官印とか正倉院文書なんかに捺した古印には、一寸五分四方ぐらいのものがありますが、文字が奈良建築の軒の曲線を思わせる美しい線を持っています。(井伏鱒二「珍品堂主人」)

骨董好きにはたまらない「お宝」が、次から次に登場するが、この物語の主役は、骨董ではない。

本作「珍品堂主人」は、骨董をモチーフにして人間を(男を)描いた、人間の(男の)物語なのだ。

例えば、虎の門の道具屋「鍋山」で、室町時代の下げ燈籠を見つけたときの珍品堂の姿。

実に見事だ。震いつきたいほどでした。全財産を投じても買おうと思いました。(井伏鱒二「珍品堂主人」)

あるいは、蘭々女から白鳳仏(の偽物)を手に入れたときの珍品堂の姿。

さあ、嬉しくってたまらない。掘り出しだ、掘り出しだ。(井伏鱒二「珍品堂主人」)

骨董品を通して描かれている生々しい男の素顔が、そこにはある。

箱の紐を解いて蓋をあけ、肩に丸みのある瓶子を取出すときには喉がごくりと鳴りました。(井伏鱒二「珍品堂主人」)

骨董仲間(来宮竜平)は「骨董は女と同じだ」と言う。

「骨董は女と同じだ。他の商売とは違う。変なものを掴むようでなくっちゃ、自分の鑑賞眼の発展はあり得ない。骨董にも女にも、相場があるようで相場がないものだ。持つ人の人格で相場がある」(井伏鱒二「珍品堂主人」)

果たして、惚れた女に、男は素顔を見せるだろうか。

「さあ、嬉しくってたまらない。掘り出しだ、掘り出しだ」と小躍りする珍品堂の姿は、やはり、骨董品が見せたものではなかっただろうか。

だからこそ、骨董の前で珍品堂は、上品にも下品にもなる。

取出して見せた仏像は、まぎれもなく白鳳の仏像と思われるもので、ちょっとうつむき加減にして微笑をもらしている顔が何とも云われない。ふるいつきたいほどの顔でした。(井伏鱒二「珍品堂主人」)

掘り出し物を見つけたときの描写は、実に生々しい。

そこに、この物語の持つリアリティがある。

「いい甕だ、ほしいなあ。この甕、売ってもらえませんか」「周章てないで。代わりがあれば差上げますよ」(井伏鱒二「珍品堂主人」)

もちろん、骨董の前で本性をさらけ出すのは、珍品堂だけではない。

骨董を愛する男たちは、骨董の前では、すべからく骨抜きになってしまう。

金尾さんは、珍品堂が透漆の野弁当箱から徳利を取出すと、「これ売ってくれ」と、一と目で手に取りました。(井伏鱒二「珍品堂主人」)

骨董の前で気取ってみせたって仕方がないことを、男たちはちゃんと知っているのだ。

「ところで、儂はすごい徳利を見ましたよ。酒徳利だ」ふと珍品堂が、隠しておきたいことを口に出すと、「備前かね、大きさは」と来宮が目を光らせた。(井伏鱒二「珍品堂主人」)

骨董をめぐる男たちの駆け引きは、この物語の見どころとなっている。

それは高砂の爺婆の婆さんの方の能面であった。それに目をつけた青田梧郎は、婆さんの能面が出たからには、遠州のその田舎には爺さんの能面があるに違いないと思った。(井伏鱒二「珍品堂主人」)

能面の話は、どこかで聞いたことがある(もちろん、井伏鱒二の随筆で)。

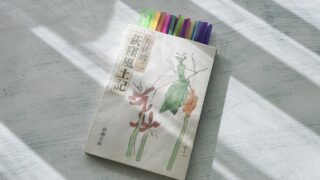

外村君の話では、青柳君は最近どこかで初期の能面を掘出して来た。苦労して漸く手に入れて来た。三年前か四年前に、爺さん婆さんの能面のうち、婆さんの面が見つかって国宝に指定された。(井伏鱒二「荻窪風土記」)

能面を掘り出した「青田梧郎」は、つまり、青柳瑞穂がモデルになっているのだ。

そもそも「珍品堂主人」は、骨董好きの美食家(秦秀雄)をモデルとして創作された主人公である。

画家の硲伊之助さんが「いっぷう変った男がいるが、紹介するから小説に書いてみないか。骨董に憑かれている男だ。骨董の掘出しに生き甲斐を感じている道楽者だ」と言って、Hという人を紹介してくれた。(井伏鱒二「珍品堂主人」について)

「H」は、すなわち「秦秀雄」で、井伏さんは、骨董の掘り出しに能登半島までついて行く。

洋画家の硲伊之助さんが、山ノ手の珍品堂主人という骨董屋を紹介してくれた。それが能登半島へ焼物の買出しに行くと云ったので、私は丸山君と一緒について行き、買出しする現場を見ることにした。(井伏鱒二「能登半島」)

実在の人間が、あちこちにモデルとなって登場しているから、人間描写が生き生きしていないはずがない。

この大和古印の話は、小林秀雄さんの「真贋」の中にも出て来る。それによって私たちは、来宮という「国策に合わない」文士が、小林さんであることを知るが、横浜の宇田川は、仏教美術では随一の目利きである藤田青花、また銀座の壷井は、日本橋の壺中居らしいことに気づくのである。(白洲正子「珍品堂主人 秦秀雄」)

骨董仲間は、敵でもあり、味方でもあった。

骨董屋だからと言って、仲間には容赦しない。

しかるに宇田川は、「いけないな。あんたの目はどうかしているね。これじゃあ仕様がねえ。笠に補修はしてあるし」と、けちをつけるのです。(井伏鱒二「珍品堂主人」)

「青田梧郎」が青柳瑞穂なら、天才的な目利きの洋画家(山路孝次)は青山二郎である。

「山路孝次のやつ、頭ごなしに僕のことを転業者だと云って、けらけらっと笑うんだ。あの笑いは、あれは何だね。何か自負することがあってのことだろうか」(井伏鱒二「珍品堂主人」)

せっかく順調にいっていた料亭「途上園」を、蘭々女の策略でかすめ取られた珍品堂は、かつての骨董仲間(山路孝次)から「転業者」と言って笑われてしまう。

珍品堂主人と蘭々女との対立こそが、本作『珍品堂主人』におけるストーリー上の大きな柱となっているのだ。

蘭々女に敗れた珍品堂主人は、再び、骨董へと戻ってくる。

「いいかね、珍品堂さん、あんたは新しく囮にされたそういう鮎だったわけさ。囮の鮎は、尻尾のところに鋭利な鉤をぶら下げているそうだ。あんたの尻にも、鉤みたいなものがぶら下がっていないかね」(井伏鱒二「珍品堂主人」)

骨董にも女にもだらしがない主人公(珍品堂主人)の人間臭さは、人間という存在の根源的な魅力を浮き彫りにしている。

風に吹かれて生きていく主人公

そもそも、珍品堂が料亭を始めるのも、女(新橋の三蔵)が原因だった。

「よし、俺も奮起一番しなくっちゃならんのだ。要するに金だ」そうだ、このまま悄気たら泣き面に蜂だ。女房のことはともかくも、徒し女は骨董と同じようなものである。しかも贋の骨董だって、どうしても手放す気になれない場合がある。(井伏鱒二「珍品堂主人」)

もともと美食家で才知に富んでいるから、料亭「途上園」の経営は順調に進んでいく。

珍品堂がしくじったのは、やはり、骨董と女だったのだ。

「ほしいなあ。質屋は月賦で承知するでしょうか」後になって考えてみるに、これで珍品堂は自分の腹を見すかされたのでした。(井伏鱒二「珍品堂主人」)

金に汚い策士の蘭々女に、偽物の白鳳仏をつかまされた珍品堂は、いつの間にか身動きできなくなっていた。

蘭々女はもう珍品堂の生活に深く立ち入っている存在でした。たとえば鰻の尻尾が籠の目を探り当てるように、するりと細い隙間から入って来たのです。(井伏鱒二「珍品堂主人」)

とどめを刺したのは、やはり、女(蘭々女)である(「タンマ、くゥずした」)。

「何とか云ったらどうだ。てめえ、どうして俺に煮えくり返るような思い、させたいんだ」珍品堂が殺気だって立ちあがると、「タンマ」と女子は、子供のように云って珍品堂の気を殺ぎました。(井伏鱒二「珍品堂主人」)

しかも、目星を付けていた女(新橋の三蔵)は、いつのまにか、途上園のオーナー(九谷さん)に囲われている。

三蔵の店は入口の構えを粋向きに改造されてありました。土間も奥の二つの部屋も見違えるほど立派に改造されていましたが、年増の女中が一人いるだけでおかみがいないのでがっかりでした。(井伏鱒二「珍品堂主人」)

途上園を放り出された珍品堂は、再び、骨董へと戻ってくる。

オーナー(九谷さん)からは、「寸志」と書いた紙包みにくるんで、鎌倉時代の瀬戸瓶子を贈ってよこした。

それは、かつて珍品堂が九谷さんに売りつけた骨董だ。

初め珍品堂が売り惜しみをして、さんざん九谷さんに口説かれてから手放すことにしたものなんで、今、こうしてその箱を見ると、惜しみながら別れた可愛い女に再会したような気持ちでした。「そうか、九谷さんも俺の気持を知ってるね」(井伏鱒二「珍品堂主人」)

珍品堂は、かつてのように骨董でぼろ儲けをしてやろうと、下世話なことを考え始める。

これで丸九に売るときには、アンドンと呼ばないで、藤原の燈器と称して高値を吹きかける。それでも差支えない。ただ、ぼろい儲けをするたびに、自分の何よりも気になる頭の髪の毛の薄いのが、そのつど禿げ募るという気がするのは致しかたのないことでもあるのです。(井伏鱒二「珍品堂主人」)

骨董でぼろ儲けするたびに、自分の中から何かが失われていくような気がする。

薄い髪の毛に、失われていくものが象徴されている。

それでも、珍品堂は骨董を止めることができない。

そこに、人間の悲しい業がある。

だからこそ、人間は素晴らしいのだ。

今年の夏の暑さはまた格別です。でも珍品堂は、昨日も一昨日も何か掘出しものはないかと街の骨董屋へ出かけて行きました。例によって、禿頭を隠すためにベレー帽をかぶり、風が吹かないのに風に吹かれているような後姿に見えているのを自分で感じているのでした。(井伏鱒二「珍品堂主人」)

あるときは「骨董」という風に吹かれ、あるときは「女」という風に吹かれて生きる。

風に吹かれて生きている珍品堂主人は、とても魅力的な主人公だ。

多くの人は、珍品堂のように生きていくことはできないだろう。

珍品堂のようになれないからこそ、我々は珍品堂主人に憧れるのである。

「お前の、そういう口惜しさはわかるよ。わかってやるよ。俗物の口惜しさというやつだよ。それがわからなくってどうすると云うんだ」(井伏鱒二「珍品堂主人」)

つまり、珍品堂主人は、我々みんなのヒーローでもあったのだ。

勝ち続けることができないヒーロー。

それが珍品堂主人である。

あるいは、我々は珍品堂の中に、もしかすると歩いていたかもしれない「もう一つの人生」というやつを見ているのかもしれない。

増補新版の中公文庫は、「珍品堂主人」のほか、関連エッセイが収録されているので、非常にお得だ。

初めて読む井伏鱒二が「珍品堂主人」というのも、悪くないかもしれないな。

大人の男の楽しさと悲しさが、そこにはあるから。

書名:珍品堂主人

著者:井伏鱒二

発行:2018/01/25

出版社:中公文庫(増補新版)