1993年(平成5年)9月、映画『リバー・ランズ・スルー・イット』が大ヒットした。

翌年の夏から、日本には空前のフライフィッシング・ブームが到来する。

誰もがフライフィッシングに注目した、あの時代を振り返ってみた。

90年代のフライフィッシング・ブーム

日本におけるフライフィッシング・ブームは、1990年代のこと。

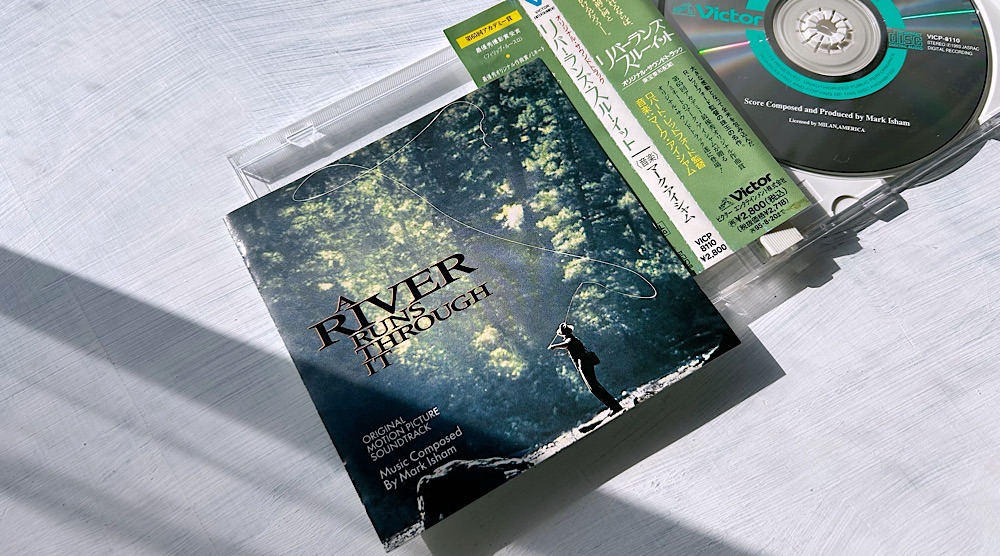

起爆剤となったのは、もちろん、ブラッド・ピット主演映画『リバー・ランズ・スルー・イット』である。

’93年ロバート・レッドフォード監督、ブラッド・ピット主演『リバー・ランズ・スルー・イット』が日本公開されると、多くの人々がこの釣りに注目、空前のフライフィッシングブームが訪れる。(若杉隆「日本のフライフィッシング史」)

映画公開は、1993年(平成5年)9月だったから、実際のフィールドでは、翌年の夏以降にフライ・フィッシング初心者の姿が急増した。

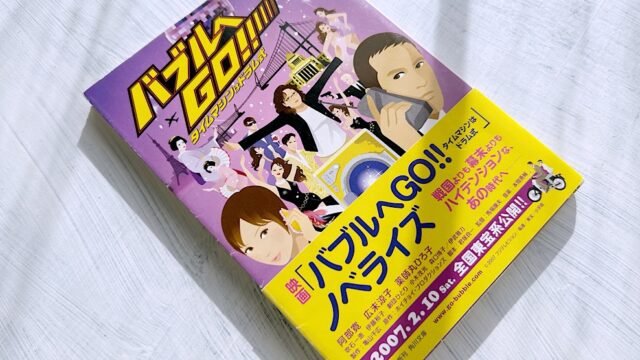

もっとも、日本におけるフライ・フィッシングの下地は、映画よりも早く、1980年代の好景気を背景として築かれていた。

特に、『フライの雑誌』(1987)と『FLY FISHER(フライフィッシャー)』(1988)という専門誌2誌が、バブル景気の中で誕生したことを考えると、フライ・フィッシングと経済状況との関係は、決して浅くはないことが分かる。

ちなみに、札幌のフライ・フィッシング専門店『Thames(テムズ) 』の開店は1983年(昭和58年)、ルアー・フィッシングも扱うトラウト・フィッシングの店『My Loch(マイ・ロッホ)』の開店は1988年(昭和63年)だった。

つまり、1980年代には、誰もが気軽にフライ・フィッシングを始めることができる環境が、札幌でも整っていたのである。

ブラピの映画に影響された多くの若者たちが、フライ・フィッシングという新しい釣りに興味を持ち始め、フィールドにもオシャレな若者の姿が目立つようになった。

いわゆる「フライフィッシング・ブーム」の到来である。

オートキャンプを中心とするアウトドア・ブームの一端を、フライ・フィッシングも、また、担うことになったのだ。

あれから30年が経ち、フライフィッシング・ブームは、いつしか、平成カルチャー史を飾るひとつの伝説となった。

そもそも、日本におけるフライ・フィッシングには、3つのハードルがあると言われている。

ひとつは、遊びとしては、経済的な負担が決して小さくはないこと。

フライ・フィッシングを始めるためには、フライロッド(釣り竿)、フライリール、フライライン(釣り糸)というベースとなるタックルの他に、テーパーリーダーやティペット、フライ(毛鉤)といった消耗品が必要になる(フライは消耗品なのだ)。

実際に渓流で釣るためには、ウェーダーやフライブーツ、帽子、フィッシングベストといったファッションを整える必要もある。

さらに、小道具としてのポラロイドグラス(偏光グラス)やランディングネット、フィッシングバッグも用意しなければならないし、もっと細かいところでは、フライボックスやクリッター(ティペットを切るカッター)、ピンオンリール、フロータント(ドライフライを浮かせるための浮力剤)なども、きっと欲しくなるだろう。

つまり、フライ・フィッシングは、極めてお金のかかる遊びなのだ(しかも、初期投資だけでは済まない)。

次に、釣り場環境の問題がある。

フライ・フィッシングは、主に鱒(トラウト)類をターゲットとする釣りだから、近所の川で釣るというわけにはいかない(『リバー・ランズ・スルー・イット』のように、釣り場の近くに住んでいる人は別として)。

トラウトの釣れる場所を調べて、仕事の休みに合わせて計画的に、釣りへ出かけなければならない。

まさか、井伏鱒二のように、釣り竿を持って路線バスで移動するということにもならないから、移動には流行のRV車を使うことになる(フライ・フィッシングには、自動車も必需品だ)。

さらに、三つ目として、日本の渓流は、アメリカやヨーロッパのように広々と開けているところばかりではない。

狭くて高度差のある渓流が多い場所でフライ・フィッシングをするためには、それなりに高度なキャスティング技術が必要となる。

笹藪の中を流れる山間の渓流で釣りをするには、フライ・フィッシングは、あまりも過酷な釣りだったということだ(少なくとも、ビギナーにとって)。

高いお金を出してタックルを揃えても、実際に釣りへ行けるのは年間にせいぜい10日程度で、しかも、釣り場はかなり限定されている。

技術力が伴わないうちは、釣れるかどうかも分からない。

最近の言葉で簡単に言うと、フライ・フィッシングは、コスパやタイパが悪い。

しかも、「失われた30年」と言われるほどに、日本経済は最悪の状況が続いてきたから、『リバー・ランズ・スルー・イット』のブームを維持するには、若者たちの置かれた立場は、あまりにも不利なものだった。

できれば、フライ・フィッシングは、たくさんのお金を持っていて、自由に仕事を休むことができて、長距離移動にも疲れない高級RVを持っているところから始めたい。

もちろん、僕にはそんな状況に置かれたことが(未だに)一度もないから、フライ・フィッシングを始めるにあたって、最初に仕事を辞めた。

札幌の会社を退職して、オホーツク海に面した海辺の街で、新しい仕事を見つけたのだ。

日本で初めてキャッチ&リリース区間を設定した渚滑川までは、愛車ジムニーで30分。

出勤前と退勤後に、毎日釣りをして過ごした。

お金のない僕は、生活環境を変えることで、コスパやタイパを克服したのだ(今にして思うと)。

そして、気がついたとき、フライフィッシング・ブームという言葉は、どこかへ消え去っていた。

いつの間にか、新社会人が就職することさえ難しい、新たな「氷河期」の時代が訪れていたのだ。

原作小説『マクリーンの川』で映画の謎を解く

『リバー・ランズ・スルー・イット』は、とても良い映画だけれど、映画だけでは(日本人にとって)理解の難しいシーンもある。

例えば、マクリーン兄弟の弟(ポール)が、名前の綴りの「l」を大文字の「L」に変更したというエピソードは、どのような意味を持つのだろうか。

「あいつ、うちの家族名のスペリングを “Maclean” から “MacLean” に変えたっていうんだ。これからは大文字の “L” を使うっていうんだ」(ノーマン・マクリーン「マクリーンの川」渡辺利雄・訳)

このような場面は、やはり、ノーマン・マクリーンの原作小説『マクリーンの川』(1993)を読んだ方が理解が進む。

「うちの家族名を大文字の “L” で綴るというのは、ものすごく大変な意味をもっている。これじゃ、うちがマル島出身じゃなく、ただのスコットランド低地出身者だと思う人が出てきてもおかしくないからね」(ノーマン・マクリーン「マクリーンの川」渡辺利雄・訳)

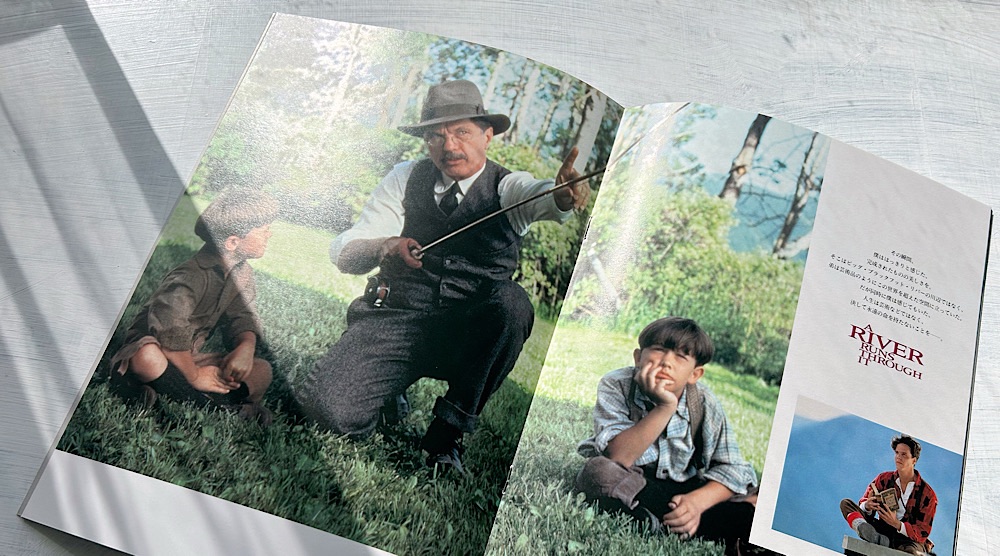

『リバー・ランズ・スルー・イット』は、フライ・フィッシングをメイン・モチーフに、家族間の葛藤を描いた物語だ。

最大のテーマは、困難を抱えた息子(ポール)の救済である。

「お前は誰か人に援助するにはまだ若すぎるし、わしは年をとりすぎているんだな」と、彼が言った。(ノーマン・マクリーン「マクリーンの川」渡辺利雄・訳)

困難を抱えていることが分かっているのに、家族はポールを救うことができない。

そこに、家族という関係の難しさがある(「主よ、われわれは心から人を助けようとしますが、しかし、われわれに求められているのはいったいなになのでしょう?」)。

ポールの引立役として登場しているのが、恋人(ジェッシー)の兄(ニール)である。

ハリウッド俳優を気取っていながら、社会的適応力のないニールは、明らかに救済を必要とする人間だった。

「わたしにも助けてやりたい人がいるわ」と、彼女が言った。「その人は、結局は家族の者ですけどね。分かるでしょう?」(ノーマン・マクリーン「マクリーンの川」渡辺利雄・訳)

ダメな兄(ニール)を愛しているジェッシーは、家族とともに、兄(ニール)を救済しようとしている。

「それで」と、わたしは彼女に聞いた。「もし君の兄さんが、来年の夏、こちらへ戻ってきたら、おれたち二人で援助してやろうというのかい?」(ノーマン・マクリーン「マクリーンの川」渡辺利雄・訳)

問題は、救済を必要としている者が、必ずしも救済を求めているとは限らない、ということだ。

釣りを放り出して売春婦と酔っぱらい、全裸で眠っているニールの姿は悲しい。

「あいつ、魚釣りがもともと好きじゃないんだよ」「そうかもしれない」と、弟が答えた。「でもな、あいつひょっとすると誰かに助けてもらいたいと思ってるのかもしれないよ」(ノーマン・マクリーン「マクリーンの川」渡辺利雄・訳)

映画でも、この場面は印象的で、酔いつぶれたニールを見ながら「でもな、あいつひょっとすると誰かに助けてもらいたいと思ってるのかもしれないよ」と呟いた弟(ポール)の言葉に、兄(ノーマン)は、ハッとする。

それは、弟(ポール)自身のSOSのようにも、兄(ノーマン)には聞こえたのだ(「そのうち、弟も、ニールのように、助けてやれたらな」と、わたしは思った)。

「父が叔父のことをそんなに深く思っていたなんて全く知らなかったから、とても驚きました」ジーンはその時を思い出して言う。「読み終えたとき、父は泣いていました。そして、ポールのために泣く事が出来たのはこれが初めてだと言いました」(映画『リバー・ランズ・スルー・イット』パンフレット)

結局、誰もポールを救うことができないままに、ポールは、その短い人生を終えた。

「で、お前はどうなんだ。ポールに援助ができると思ってるのかね?」「そうしようとしてるつもりです」と、わたしは答えた。「ただ、困ったことは、わたしには弟がよく分からないんです。本当のことを言うと、弟がわたしの援助を必要としてるのかどうか。それがわたしには分からないんで、困ってるんです」(ノーマン・マクリーン「マクリーンの川」渡辺利雄・訳)

マクリーン家にとって、釣りは祈りでもある。

わたしたちの家族では、宗教とフライ・フィッシングのあいだに、はっきりとした境界線はなかった。(ノーマン・マクリーン「マクリーンの川」渡辺利雄・訳)

彼らは、何かを祈るようにフライ・ロッドをキャスティングし、何かを救済するように魚を釣り上げた。

この物語の素晴らしいところは、フライ・フィッシングと宗教(マクリーン家にとっては生活そのもの)が一体化しているところだ。

「おれはモンタナを離れるべきかもしれない」と、彼が言った。「西海岸へ行くべきなんだ」(ノーマン・マクリーン「マクリーンの川」渡辺利雄・訳)

モンタナに留まり続けているかぎり、自分がダメになってしまうかもしれないということを、誰よりも理解していたのは、弟(ポール)自身だった。

しかし、ポールは故郷(モンタナ)を離れることはできない。

なぜなら、そこ(モンタナ)は、ポール自身でもあったからだ。

モンタナの大自然のように生きたポールは、最後までイノセントな一人の少年だった。

ポールが、イノセントな少年として生き続けるために、イノセントの象徴であるモンタナを離れることは、もはや不可能だったのだ。

「おれはロッドの使い方ではかなりの腕だと思うけど、魚と同じように考えるには、あと三年必要だと思うな」と、弟が言った。(ノーマン・マクリーン「マクリーンの川」渡辺利雄・訳)

「あと3年で、魚の気持ちがわかる」と笑ったポールは、その3年を生きることができなかった(ポールが「あと三年は必要だと思うな」と、もう一度同じ言葉を繰り返した)。

年老いて一人になった現在も、ノーマンは、ビッグ・ブラックフット川に立ち、フライロッドを振り続けている。

岩のいくつかは、いまなお、時間を超えた永遠の雨だれの跡をとどめている。岩の下には言葉が潜んでいる。その言葉のいくつかは忘れえぬ人びと、彼らの言葉なのだ。(ノーマン・マクリーン「マクリーンの川」渡辺利雄・訳)

兄(ノーマン)にとって、フライ・フィッシングは、死んだ家族との対話でもある。

「私は川の虜だ」と言ったノーマンの言葉には、忘れぬことのできない家族への愛がある。

兄(ノーマン)が大きなニジマスを釣り上げたフライは「バニヤン」だった。

フライ・ボックスを開けたとき、わたしの眼に最初に飛びこんできたのは、とても大きく、けばけばしく見えるフライだった。バニヤン・バグと呼ばれるもので、ノーマン・ミーンズという名前のフライ作りの手で作られたものだった。(ノーマン・マクリーン「マクリーンの川」渡辺利雄・訳)

「教授」の愛称で呼ばれた兄(ノーマン)は、魚の生態に合わせた科学的な釣りを好んだ(いわゆる「マッチ・ザ・ハッチ」)。

一方の弟(ポール)は、大きさの違ったゼネラル・フライ四、五種類さえあれば、どのようなシーンにも対応できると考えていた。

原作『マクリーンの川』は、専門的なフライ・フィッシング用語をたっぷりと使って、釣りが好きな人にも満足できる小説となっている。

わたしは大もの釣りに備えて、八ポンド・テスト・リーダーとサイズ七番のフライを付けることにした。ラインが水を吸って、水面に浮かばなくなるといけないと思って、あらかじめラインの最初の三〇フィートほどにワックスを塗った。(ノーマン・マクリーン「マクリーンの川」渡辺利雄・訳)

モンタナのビッグ・ブラックフット川のような渓流が、すぐ近所にあるようなところに住んでいたら、あるいは、我々の人生も少しは違っていたのかもしれない。

しかし、それは、あくまでも映画の中の、1920年代におけるアメリカの物語だった。

「これは、ぼくの家族だ」と、監督ロバート・レッドフォードは言っている。

「これは、ぼくの家族だ」──初めてノーマン・マクリーンの “A River Runs Through It” を読んだとき、そう感じました。マクリーンの書いたこの短い小説は、深く愛し合いながらも、どこか波風が立ち、お互いを理解し合えない家族についての物語です。(映画『リバー・ランズ・スルー・イット』パンフレット)

全編のナレーションをロバート・レッドフォードが務めているように、主演のブラッド・ピットは、早逝の主人公(ポール・マクリーン)役を務めた。

この映画をリアルタイムで観た多くの人は、その瞬間こそ、ブラッド・ピットにとって最高の一瞬だったと、今も信じている。

そして、繊細できらびやかなフライ・フィッシングの世界を支えているのが、マーク・アイシャム監修による美しいサウンド・トラックだ。

最初のタイトルバックに流れる曲はヴァイオリンのソロを巧みに生かしたもので、古風な、イギリス伝来の民謡を連想させてくれるようなところがある。(柳生すみまろ「オリジナル・サウンドトラック『リバー・ランズ・スルー・イット』」解説)

メインテーマ「リバー・ランズ・スルー・イット」は、ケルト音楽の要素が感じられて、あるいは、マクリーン家の出自であるスコットランドを意識したメロディだったかもしれない。

つまり、『リバー・ランズ・スルー・イット』のサウンドトラックでは、メロディの一つ一つに『マクリーンの川』の世界観が、しっかりと反映されている、ということだ。

家族の難しさを綴った「最後まで理解できずに」や、年老いてなお釣りを続けるノーマンの「川の水に取り憑かれて…」など、曲名を見ただけで映画のワンシーンが思い出されるところもいい。

華やかな配役や、ダイナミックなフライ・フィッシングの映像に目を奪われがちだが、映画『リバー・ランズ・スルー・イット』を根底で支えているのは、やはり、素晴らしいサウンドトラックだったと強調したい。

美しいサウンドから再現されるものは、釣りと祈りに人生を捧げた家族の物語である。

一度だけおやじは新しい質問をわたしに向けた。「あいつを助けることがこのわしにできたと思うかね?」この質問に対して考える時間が仮りにあったとしても、わたしに答えられる答えは、まったく同じだっただろう。わたしは、それに対する答えとして、「あいつを助けることがおれにできたと、父さんは思いますか?」と、言った。(ノーマン・マクリーン「マクリーンの川」渡辺利雄・訳)

届きそうで届かないフライ・ラインの向こう側にあるものを、みんな探していたのだ。

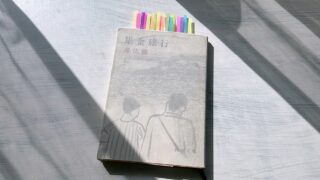

書名:ノーマン・マクリーン

著者:マクリーンの川

訳者:渡辺利雄

発行:1993/02/25

出版社:集英社