ミハイル・ショーロホフ「静かなドン」読了。

本作「静かなドン」は、1926年(昭和元年)から1940年(昭和15年)まで、15年間にわたって発表された大長編小説である。

作品完成の年、著者は35歳だった(21歳から書き始めている)。

1941年(昭和16)、第1回「スターリン賞(文学部門)」受賞。

1965年(昭和40年)、「ノーベル文学賞」受賞。

何が正義で、何が悪なのか?

本作『静かなドン』は、戦争と革命の時代を生きるコサックの生き様を描いた長篇小説である。

作品名の「ドン」とは、ロシア南部を流れる「ドン川」のこと(ウクライナのドネツ川はドン川の支流)で、「静かなドン」は、コサック古謡からの引用である。

われらの静かなドンは 若い後家衆で飾られ、

われらが父なる静かなドンは、孤児で色どられ、

静かなドンの波は、父母の涙でみたされた。

(ミハイル・ショーロフ「静かなドン」横田瑞穂・訳)

本作『静かなドン』は、ドン川の畔で生きるコサックたちの物語だ。

「じゃ、おれが一つおまえに教えてやるわ。コサックはコサックから出たんだい」「いや、昔、地主たちのところから農奴が逃げだしてきて、ドンのほとりに住みついたんです。それがコサックとよばれたんです」(ミハイル・ショーロフ「静かなドン」横田瑞穂・訳)

古い民謡に伝わるように、コサックは昔から戦乱に巻きこまれてきた人々だった。

物語は、第一次世界大戦から始まる。

それから五日目に、軍用列車がコサックたちを歩兵連隊や砲兵隊といっしょに、露墺国境にはこんでいった。戦争だ……(ミハイル・ショーロフ「静かなドン」横田瑞穂・訳)

主人公のコサック(グリゴーリー)は、優秀な軍人として戦場でも活躍する。

グリゴーリーは目をつぶるようにしてもう一度軍刀をふりかざした。思いきりふりあげて打ちおろした一刀は、頭蓋骨をまっ二つにした。オーストリア兵は、両手をひろげて、ずるずると辷るようにたおれていった。(ミハイル・ショーロフ「静かなドン」横田瑞穂・訳)

しかし、グリゴーリーは、人を殺すことの意味を、しっかりと理解することができない。

さらに、軍隊が一般市民に暴行を加え、激しい略奪を繰り返す様子に、激しい嫌悪感を覚えた。

床の上には、フラーニャが闇のなかに白く見える足を恥ずかしげもなく、ひどいざまに投げだして、身うごきもせずに横たわっていた。馬衣で顔をつつまれ、スカートは胸のあたりまでたくしあげられていた。ひとりのコサックが彼女の上からたちあがって、ズボンをおさえながらみんなのほうは見ないで、にやにや笑いながら、順番をゆずって壁ぎわにかえってきた。(ミハイル・ショーロフ「静かなドン」横田瑞穂・訳)

軍隊の正義に疑問を覚えた主人公(グリゴーリー)は、革命思想に惹かれていく。

「おまえは、皇帝のためだとかなんだとかいうだが、いったい、皇帝たあなんだ? 皇帝は酔っぱらいで、皇后は──雌鶏じゃねえか。だんながたは、戦争でお金をうんともうけるだが、おらたちゃあ、見ろ、首をしめられるだけだ」(ミハイル・ショーロフ「静かなドン」横田瑞穂・訳)

新しい革命思想は、主人公(グリゴーリー)にも、明るい未来のように見えたのだ。

「まず人民の政府……人民によって選ばれた政府をもつんですよ。軍人なんかに抱きこまれたら、──また戦争だ。そんなものはわしらにはよけいなものだ。人民を迫害しないような、戦争に駆りたてないような、そういう政権が、世界じゅういたるところにうち樹てられねければだめなんだ!」(ミハイル・ショーロフ「静かなドン」横田瑞穂・訳)

市民は既に戦争に疲弊していた。

「ドイツにも、フランスにも、どこにもかしこにも、労働者と農民の政府ができる。そうなったら、おらたちは、なんだっていがみ合いなんかをやることがあるだ? 国と国とのあいだのにらみ合いなんかなくなっちまうだよ! 世界じゅうが一つんなって平和にくらすようになるだ、ほんとによ!」(ミハイル・ショーロフ「静かなドン」横田瑞穂・訳)

真の正義を求めて、主人公(グリゴーリー)は革命軍に参加する(「万国のプロレタリヤ、団結せよ」)。

「日露戦争は一九〇五年の革命を生んだが──こんどの戦争も、きっと新しい革命に終わりますね。それも革命だけじゃない、国内戦だ」(ミハイル・ショーロフ「静かなドン」横田瑞穂・訳)

ロシア社会は、共産党を中心に樹立されたソビエト新政権と反乱軍との内戦へと突入していく。

「銃殺だ」「死刑にすべきだ」「異議なし!」「みんなの目の前で処刑すべきだ!」「雑草は刈りとってすてねばなるまい!」「死刑にしろ!」「もちろん銃殺にすべきだ! それについて何か異議があるか?」スピリドノフが、いきりたって、いった。(ミハイル・ショーロフ「静かなドン」横田瑞穂・訳)

ソビエト軍が、やはり、一般市民への暴行や略奪を繰り返す様子に失望した主人公(グリゴーリー)は、反乱軍に参加して戦い始める。

グリゴーリーの中では、常に大きな葛藤が渦巻いていたのだ。

戦争という大きな社会的葛藤と同時に、主人公(グリゴーリー)には、極めて個人的な葛藤にも悩まされていた。

正妻(ナターリヤ)と愛人(アクシーニヤ)との恋愛問題である。

グリゴーリーの愛人(アクシーニヤ)は、この長大な戦争文学において、もうひとつの世界の主人公として機能している。

アクシーニヤは、独身時代、実の父親にレイプされた女性である。

嫁入りする前の年の秋に、かの女は部落から八キロばかりある離れた曠野にでかけていって、そこを耕していた。ある夜、もう五十を越した年寄りの父親が、細引でかの女の手を縛っておいて、いたずらをした。「このことをちょっとでも口にだしたら、殺しちまうぞ」(ミハイル・ショーロフ「静かなドン」横田瑞穂・訳)

妹が強姦されたことに激怒した兄は、母親と二人で父親を殴り殺してしまう。

まもなく、ステパンと結婚したアクシーニヤの隣で暮らしていたのが、主人公(グリゴーリー)だった。

性的な魅力に富んだアクシーニヤに、グリゴーリーは夢中になる。

「ねえ、グリーシャ……ねえ、あんた! 逃げちまおうよ。ねえおまえさん! なにもかもすてて、逃げちまおうよ。亭主もなにもみんなすてちまうよ。あんたさえいてくれれば……」(ミハイル・ショーロフ「静かなドン」横田瑞穂・訳)

夫(グリゴーリー)に棄てられた妻(ナターリヤ)は自殺を試みるが、死にきれない。

大鎌の柄を手でつかんで、刃をもぎとった。そして首をうしろにそらせ、喜ばしい決意に全身をもえたたせながら、力をこめて、鎌の刃先で咽喉(のど)をかききった。(ミハイル・ショーロフ「静かなドン」横田瑞穂・訳)

グリゴーリーとアクシーニヤは地主の屋敷に住みつくが、グリゴーリーが従軍で留守の間に、アクシーニヤは地主の息子(リストニーツキー)の愛人となってしまう。

「ただしい人間の目から見れば、これは実にばかげた、不倫なことだ。グリゴーリー……。おれはおまえの女を盗んでしまったよ」(ミハイル・ショーロフ「静かなドン」横田瑞穂・訳)

本作『静かなドン』は、魅惑の悪女(アクシーニヤ)をめぐる男たちの争いの物語でもある(「きまってるじゃねえか、あの女はだれとでもじきに……」)。

そして、主人公(グリゴーリー)は、共産党率いるソビエト軍と反乱軍との間で揺れながら、正妻(ナターリヤ)と愛人(アクシーニヤ)の間で揺れていた。

グリゴーリーの兄(ペトロ)は反乱軍の兵士として、村の仲間(ミシカ・コシェヴォイ)に殺される。

「なあ、おれを死刑にしないでくれ!」ペトロは懇願した。そして、もうコシェヴォイが胸の高さにまで、ピストルをさし上げているのを見ると──まるで、何かまぶしいものを見つめようとする時のように、目を大きく見ひらき、すばやく指を十字に組み合わせ、飛び下りる瞬間のように首を肩の間にうずめた。(ミハイル・ショーロフ「静かなドン」横田瑞穂・訳)

捕虜となった赤衛軍の兵士を射殺したのは、ペトロの妻(ダーリヤ)だった。

かの女は、かれの背後で、コサックたちがさっと脇へよけて、倉庫の灰色をした丸太の壁が見透せるようになったのを見、「ちぇっ! 気でも狂ったか! 部落の仲間を殺す気か! ちょっと待て、射つんじゃない!」というおびえきった人々の叫び声を聞いた。(ミハイル・ショーロフ「静かなドン」横田瑞穂・訳)

主人公(グリゴーリー)の故郷(タタールスキー部落)は、既に、かつてのコサック村ではなかった。

政府軍(赤衛軍)と反乱軍(白軍)とが、かつての仲間たちを真っ二つに引き裂いていたのだ。

赤衛軍のリーダー(ミシカ・コシェヴォイ)は、新政府に抵抗する部落の人々を反乱軍とみなして、次々と始末していく。

「おまえみたいなわからず屋がいるから、戦争が続くんだ! おまえらが人民を苦しめ、人民を革命に刃向かわせてるんだ」ミシカはせかせかと騎兵銃を外しにかかった。銃声が轟くと、グリシャカじいさんは仰向けにぶっ倒れ、かすかな声で言った。「ああ、天の御恵みではなく……しかし、これも神さまの御心じゃ」(ミハイル・ショーロフ「静かなドン」横田瑞穂・訳)

ミシカが愛していたのは、主人公(グリゴーリー)の妹(ドゥニャーシカ)だった。

夫(ペトロ)が殺されて、男狂いになった義妹(ダーリヤ)が梅毒にかかって自殺した後、グリゴーリーの実家(メレホフ家)に残るのは、母親(イリーニチナ)と妹(ドゥニャーシカ)、そして、二人の子どもたちだけだった。

嵐が小さな麦畑のうえを渡ってゆくように、戦争は彼らの生活のうえを過ぎていった。(ミハイル・ショーロフ「静かなドン」横田瑞穂・訳)

革命は、彼らの小さな村(タタールスキー部落)と、主人公(グリゴーリー)の家庭(メレホフ家)を崩壊させた。

やがて、反乱軍(ドン軍)にも失望した主人公(グリゴーリー)は、革命軍のもとへと帰っていく。

しかし、妹(ナターリヤ)の夫(ミシカ)と和解することはできなかった。

「あいつはおれにとって悪魔となったんだ、それでも愛せるかって言うんだ! 親友ではあったが、おれたちの親友づきあいは終わってしまったんだ!」(ミハイル・ショーロフ「静かなドン」横田瑞穂・訳)

すべては、戦争と革命とがもたらしたものだった。

最愛の女性(アクシーニヤ)も、病気で死んだ。

「わたしの、いとしいグリーシェンカ、ずいぶん頭髪(かみ)に白髪がふえたのねえ……」とかの女はささやいた。「つまり、年を取ったのね? ついこの間までは若者だったのにねえ」そして、わびしく半ば微笑して、グリゴーリーの顔をのぞきこんだ。(ミハイル・ショーロフ「静かなドン」横田瑞穂・訳)

本作『静かなドン』は、崩壊の物語である。

主人公(グリゴーリー)が夢に見た革命は、何ものをも生みだすことはなかった。

かれは、よく子供や、アクシーニヤや、母親やその他の今はもうこの世にない親しかった人々の夢を見た。グリゴーリーの一生は過去のものとなってしまったが、その過去は短い苦しい夢のように思われた。(ミハイル・ショーロフ「静かなドン」横田瑞穂・訳)

それは、コサックという生きにくさを抱えた人々が、生きにくい世を生きていく物語だったと言ってもいい。

長女(ポーリシュカ)も病気で亡くなり、長男(ミシャートカ)だけが残されていた。

それは、かれの人生に残されたすべてであった。それはいまのことろなお、かれを、この大地と、冷たい太陽の下に輝いている巨大な世界とにつなぎとめ、親しませているすべてであったのだ。(ミハイル・ショーロフ「静かなドン」横田瑞穂・訳)

何が正義で、何が悪なのか。

主人公(グリゴーリー)の人生は、答えを求めて、さまよい続ける人生だった。

そして、それはもしかすると、現代を生きる我々の人生でもあるかもしれないのだ。

「花はどこへ行った」はコサック民謡から生まれた

モダンフォークの名曲として知られる「花はどこへ行った」は、本作『静かなドン』にインスパイアされて生まれた名曲だと伝えられている。

【花はどこへ行ったの/ブラザーズ・フォア】ウィヴァーズによる民謡復興運動と、60年代フォーク・ブームにおける反戦運動と歌声運動で著名なピート・シーガーが、ミハイル・ショーロフの小説『静かなるドン』に出てくるウクライナ地方の民謡からヒントを得て作ったといわれる反戦歌。(島田耕「懐かしの60’フォーク」解説)

「花はどこへ行った」は、世界で最も有名な反戦歌としても有名で、アメリカのフォークシンガー(ピート・シーガー)は、『静かなドン』を読んで、この曲の着想を得た。

「花はどこへ行った」のヒントとなったコサック民謡は、『静かなドン』の冒頭部分(第一巻・第一編・三)に出てくる。

それじゃあ「がちょう」はどこへ行った?

「あし」のしげみに逃げて行った

それじゃあ「あし」はどこへ行った?

娘が刈ってゆきました

それじゃあ娘はどこへ行った?

娘は嫁にゆきました

それじゃあコサックはどこへ行った?

戦(いくさ)にでかけてゆきました……

(ミハイル・ショーロフ「静かなドン」横田瑞穂・訳)

戦争に出かけたコサックの若者たちは、どこにもたどり着くことができなかった。

革命と戦争に翻弄された彼らは、ただ、バラバラとなっただけだ。

あるいは、彼らは、もっと上手に立ち回ることができたのかもしれない。

しかし、彼らは、器用に生きるよりも、不器用に死んでいくことを選ぶしかできない人々だった。

かれの骨ばったからだには、細胞の一つ一つにまで、コサックの伝統がしみこみ、根を張っていた。(ミハイル・ショーロフ「静かなドン」横田瑞穂・訳)

これは、戦争の物語でも、革命の物語でもない。

コサックという人々の生き様を描いた物語なのだ。

もちろん、作者は、戦争を描く上で、トルストイの名作『戦争と平和』を意識していたことだろう。

トルストイの『戦争と平和』のなかに、相反する二つの軍隊のあいだにある一線──あたかも生と死とをわけているような、目に見えない一線のことをかいたところがある。ニコライ・ロストフの所属している騎兵隊が突撃してゆくときに、ロストフが頭のなかでこの一線を規定するのである。(ミハイル・ショーロフ「静かなドン」横田瑞穂・訳)

第一次世界大戦の時代、若者たちはトルストイの『戦争と平和』を思い浮かべながら、戦場で敵と戦っていたのだ。

それは、小説で読んだ戦争とは違っていたかもしれない(「いやこれはとても想像以上だ! なんとも名づけようがない!」)。

陽がのぼるといっしょに「ウラー!」の声がひびきわたった。けれども、いかにも元気のない、情けない、たよりない「ウラー」であった。(ミハイル・ショーロフ「静かなドン」横田瑞穂・訳)

『戦争と平和』に描かれているような高揚感は、そこにはない。

革命軍(赤軍)と反乱軍(白軍)との間で揺れ動く主人公(グリゴーリー)が探していたのは、自分自身の(コサックとしての)アイデンティティだった。

彼は、赤軍でも白軍でもなく、コサックだったのだ。

そこに、主人公(グリゴーリー)の「生きにくさ」がある。

本作『静かなドン』の日本語訳については、横田瑞穂の随筆に詳しい。

『ひらかれた処女地』の最初の翻訳者は上田進であったが、『静かなドン』のそれは、外村史郎(馬場哲哉)先生であった。それはたしか一九三一年に、小林勇氏の経営していた鉄塔書院から、第一編だけが三分冊にして出版された。(横田瑞穂「『静かなドン』の最初の翻訳者たち」/『山桃』所収)

『静かなドン』は、全八篇から成る大作である。

しかも、15年に渡って発表されたものだから、翻訳の苦労も並大抵のものではなかっただろう。

その第二分冊が翻訳されるさい、私はいささか先生のお手伝いをした。(略)まだソヴェトでも単行本では出ていない頃で、『オクチャーブリ(十月)』誌に連載中のものから、直接訳されたのであった。(横田瑞穂「『静かなドン』の最初の翻訳者たち」/『山桃』所収)

作品中の言葉のことを教えてもらうために、ソビエト大使館に出入りしていたことで、関係者はスパイとみなされていたらしい。

先生はその後『静かなドン』を第二編まで訳されて、三笠書房から出版されたが、それは即日発禁になった。戦後出た角川版の訳者の一人江川卓君は先生の子息である。先生は戦後シベリヤに抑留中亡くなられた。(横田瑞穂「『静かなドン』の最初の翻訳者たち」/『山桃』所収)

ロシア文学の良き紹介者が、第二次世界大戦でシベリヤに抑留される。

それは、いかにも『静かなドン』の世界が、現実に変換されたような物語だ。

プロレタリヤ作家(小林多喜二)も、『静かなドン』の愛読者だった。

馬場先生の第二分冊が出版されたとき、私が多喜二の家の近くに住んでいた関係で、先生はそれを彼のところへとどけてくれと私に依頼された。私がそれをとどけると、多喜二は私に、訳文についての注意を先生に伝えてくれと言った。(横田瑞穂「『静かなドン』の最初の翻訳者たち」/『山桃』所収)

小林多喜二には、『静かなドン』に触れた「四つの関心」や「静かなるドンの教訓」などの文章がある。

早稲田大学のロシア文学者だった横田瑞穂の同僚には、英文学者(小沼丹)がいた。

小沼丹の短篇小説「山のある風景」には、横田瑞穂が登場している

横井さんは僕と同じ学校に勤めていて、露文科の先生である。僕より大分先輩に当るが、横井さんと同年輩の人のなかには、ロシアに敬意を表してヨコチンスキイと呼ぶ人もいるのである。(小沼丹「山のある風景」)

随筆「のんびりした話」は、横田瑞穂が『静かなドン』の翻訳を完成させた頃のことが題材となっている。

何年か前、ロシア文学者の横田瑞穂氏が厖大な翻訳の仕事を完成したので、極く親しい人が十人ばかり集って、或る料亭でお祝いの会を開いたことがある。(小沼丹「のんびりした話」/『小さな手袋』所収)

横田瑞穂が、河出文庫『静かなドン』全八巻の翻訳を完成させたのは、1956年(昭和31年)のこと。

この年、翻訳者(横田瑞穂)は52歳の働き盛りだった。

太平洋戦争の時代を生きてきた翻訳者は、何を思いながら、この長篇小説を訳していたのだろうか。

本作『静かなドン』は、戦争と革命の時代を綴った大河小説である。

取り戻すことのできない膨大な時間が、「ドン川」に象徴されている。

ゆっくりと静かに流れていくドン川は、親しい人たちを次々と消していった革命と戦争という時の流れの象徴でもあるのだ。

多くの人たちを飲みこんでいった時の流れのように、ドン川は、今も静かに流れ続けている。

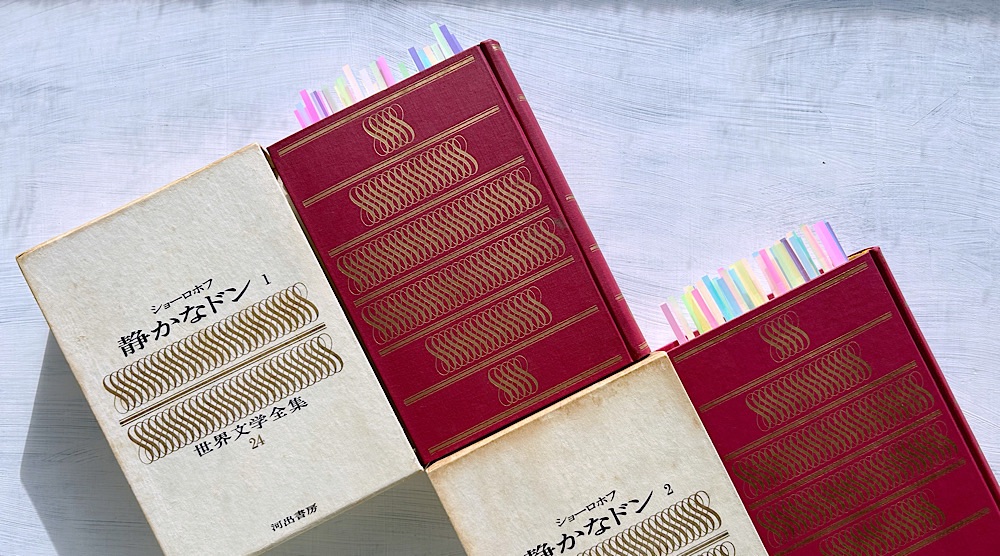

作品名:静かなドン

著者:ミハイル・ショーロフ

訳者:横田瑞穂

書名:世界文学全集24『ショーロフⅠ・Ⅱ』

発行:1966/04/03

出版社:河出書房新社