1959年(昭和34年)に始まった「さっぽろライラックまつり」も、今年(2025年)で66年目を迎える。

現在では、すっかりと観光化されたイベントとなった「さっぽろライラックまつり」だが、最初は、地元・札幌で活動する文化人たちの酒盛りから始まったものらしい。

文化的な活動なくして、「さっぽろライラックまつり」とは呼べないのだ。

さっぽろライラックまつりの起源

札幌の「ライラックまつり」を最初に提唱したのは、地元の文化人たちだった。

当時の状況は『さっぽろライラックまつり二十五年のあゆみ』(1984)に詳しい。

提唱者の一人である札幌在住の詩人(更科源蔵)は、「ライラック祭」という回想文を寄せている。

私たちの間でライラック祭をしようと言いだしたのは、今はフリーライターになっている当時NHKにいた斉藤道一君と、敗戦に荒れた札幌神社の花見というものを見に行った帰り、あまりにむごたらしく乱れた花見客が、一町おきくらいに男女を問わず酔いつぶれて道傍に寝込んでいる姿が、あまりにもあさましかったので、「何か札幌らしい花の咲く季節を喜ぶ行事を考えようではないか」ということから、「お役所で企画したのでも、学者がすすめたのでもないのに、今ではその花が咲いてない家がないほど市民に愛されて咲きほこっているライラックの花の咲くとき、大通りに集ってビールの乾杯するのはどうだ」「そいつはいいやろうじゃないか」と早速準備にかかったら、お役所の方では企画者があまり評判のよくないと思ってか待ったがかかった。(更科源蔵「ライラック祭」/『さっぽろライラックまつり二十五年のあゆみ』所収)

結局、NHK札幌放送局が前面に出る形で札幌市役所との調整が進められ、1959年(昭和34年)5月29日から31日にかけて「第一回さっぽろライラック祭」が開催された。

前夜祭の文化講演会では、小林秀雄(評論家)・高見順(作家)・舘脇操(北大教授)の三人が話をしたが、前座の「発起人放談会」に、国松登(画家)・更科源蔵(詩人)・栗谷川健一(デザイナー)・渡辺茂(郷土史家)の四人が名前を連ねている。

昭和三十四年といえば敗戦の激動、混乱期もそろそろ落ち着きを見せはじめた頃である。その頃は月に一回集まって私たちの飲む会があった。(略)たまたまその会合で更科源蔵さんが「もう今さら公園の花見でもあるまいし、札幌にはライラックの木も多い。ライラックを礼賛して芸術家のおまつりでもやろうじゃないか」こんな要旨の口火が切られて、早速第一回ライラックまつりの実行委員がつくられ、NHK、市民会館や前の広場を中心に催し物を展した。(国松登「ライラックまつりに想う」/『さっぽろライラックまつり二十五年のあゆみ』所収)

イベントのメニューは、「文化講演会」「野外演芸会」「ライラックの歌発表会」「NHK歌の祭典」「『ライラックの歌』歌唱指導」「野外演奏会」「仮装パレード」「仮装舞踏会」と、まさしく歌と踊りを楽しむものだった。

世の中が「文化的な活動」に飢えていた時代だったのだろう。

特に、札幌市民会館を会場とする文化講演会は、1965年(昭和40年)の「第七回さっぽろライラックまつり」まで続けられた。

招聘された文化人は、小林秀雄・高見順・井上靖・堀田善衛・中村光男・森田たま・福田恒存・戸川幸夫・庄野潤三・吉野源三郎・水上勉など、全国的な著名人が名前を連ねている。

ライラック色のベレーなんかをかぶってビールのジョッキーをあげ、市民会館ではNHKが中央から呼んだ、小林秀雄、高見順のお二人に、地元から北大の舘脇操先生に出てもらって、文化講演会をひらいた。話が終ってから高見順がこっそりと私に耳うちした。「おい、あの演壇の脇においてあるきたない花、ありゃなんだい」「あれがライラックさ」「そうか。あぶなく悪口をいうところだったが、言わなくてよかったナ」とにやりとした。(更科源蔵「ライラック祭」/『さっぽろライラックまつり二十五年のあゆみ』所収)

翌日、ライラック満開の北大植物園に案内された高見順は「うん、これはいい」と喜んだという。

1964年(昭和39年)の「第六回さっぽろライラックまつり」には、作家(庄野潤三)が登場している。

この日は午後六時から同会館でNHKの文化講演会も開かれ、作家の庄野潤三さんが『わが生活』、岩波書店編集長の吉野源三郎さんが『現代に生きるための読書』と題して講演した。(1959年5月30日「北海道新聞」)

記事中「この日」とあるのは、イベント初日の5月29日で、会場は札幌市民会館だった。

庄野さんが札幌でどのような話をしたのか、残念ながら記録がない。

さっぽろライラックまつりの文化的な活動

仮装パレードの主役も、地元の文化人たちだった(市内文化団体による催しという形だったため)。

その参加者は音に聞えた “こっくり会” の面々で、発起人の更科源蔵(詩人)、国松登(画家)、入江好之(詩人)の三氏をはじめ、高木黄史(日本画)、河野広道(考古学)、渡辺茂(郷土史)、金田一昌三(道立図書館長)、大谷久子(画家)、九島勝太郎(音楽)等のほかに、細田惠子(演劇)、篠原邦幸(バレエ)、相良義重(短歌)、本田明二(彫刻)、竹岡和田男(市民劇場)等々の連中が、アイヌの衣装で飾りたてて、パレードに、寸劇に、各々の演技を披露して市民の目を驚かせたものでした。(九島勝太郎「ライラック祭への思い出」/『さっぽろライラックまつり二十五年のあゆみ』所収)

「こっくり会」については、更科源蔵の自伝『札幌放浪記』(1973)に詳しい。

二回目からコックリ会となった。会員の長光太が「皆狐か狸のくせに、オレだけは天狗だと思っている連中だから狐狗狸会とするべ」と発言したのに皆が手を叩いて賛同を得たのである。(更科源蔵「札幌放浪記」)

道立図書館の館長室を会場に、一人百円の参加費で焼酎と塩豆を買った。

集った顔ぶれが歌人の山下秀之助、音楽の荒谷正雄、国文学の風巻景次郎、英文学の柏倉俊三、詩人河邨文一郎と長光太、彫刻山内壮夫、陶芸の宮下貞一郎、紅一点は洋画の大谷久子。それに金田一館長と長屋に集る連中という顔ぶれだった。(更科源蔵「札幌放浪記」)

最初「焼酎会」と称していた会合が、二回目から「コックリ会」となり、この酒盛りの中から「さっぽろライラックまつり」が生まれた。

文化への熱い情熱があって、当然だったかもしれない。

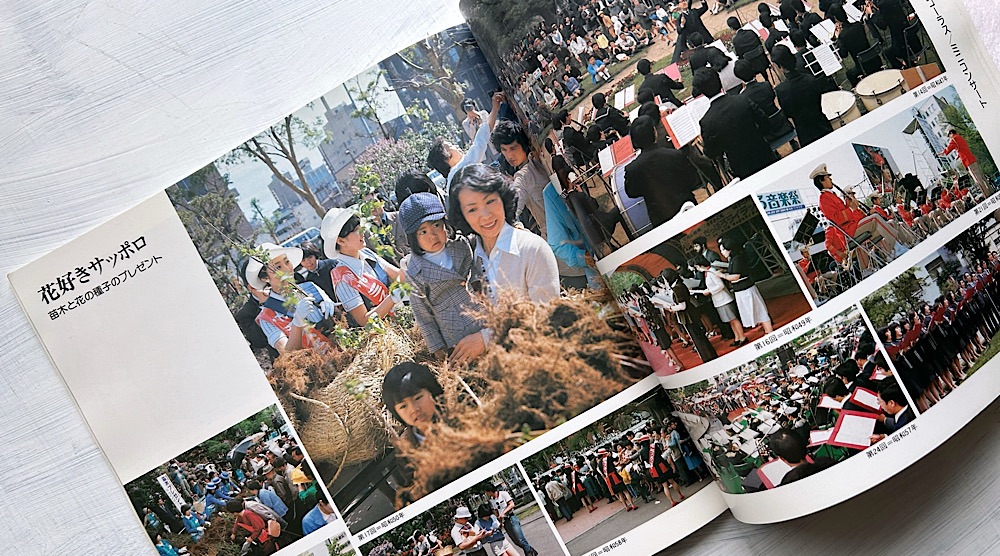

「第四回さっぽろライラックまつり」からは、学生によるファッションショーが始まった。

ファッションショーは午後一時から市民会館で開幕。市内の洋裁や編物学校二十五校の生徒たちが自分たちの作品約五十点を披露したが、モデルもみんな生徒。かろやかなメロディーに合わせて、しずしずと歩くモデルも、ちょっぴり緊張しがち。会場には各校の生徒約二千人がぎっしりと詰めかけ、”自作自演” のショーを熱心に見詰めていた。(1964年5月30日「北海道新聞」/『さっぽろライラックまつり二十五年のあゆみ』所収)

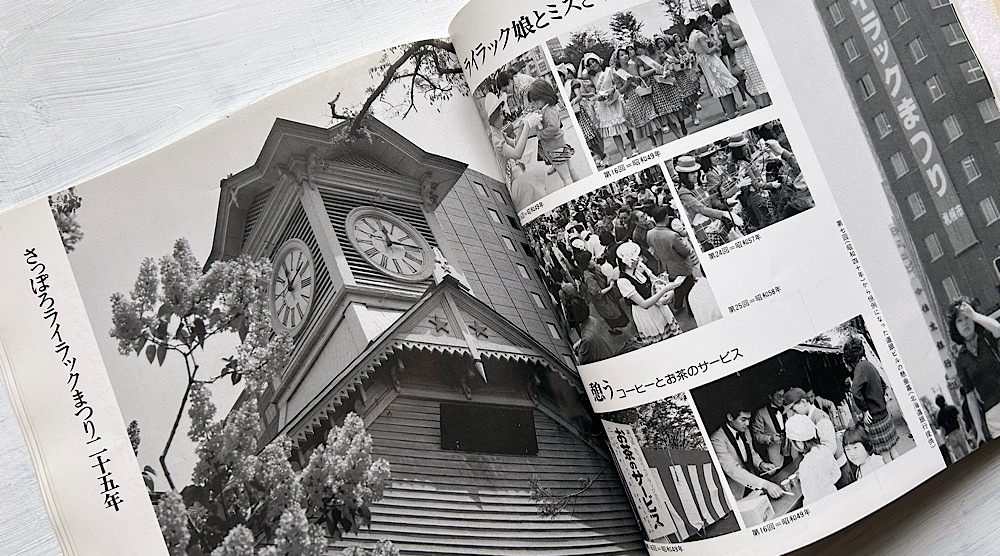

私立専修学校各種学校連合会からは、その後、「ライラック娘」が参加するようになった。

当初は「さっぽろライラック祭」だった名称が、現在の「さっぽろライラックまつり」に変わったのは、1963年(昭和38年)の「第五回」からである。

午後五時からフィナーレをかざる市民フォークダンス・パーティーが、大通西六の広場で開かれた。散策途中のアベックやBG、学生がザッと三百人も詰めかけ、軽快なメロディーにあわせてステップをふんでいたが、ホオを紅潮させ、汗を流して一生懸命。大通公園には午後八時すぎまで “若さとしあわせ” が満ちあふれていた。(1962年5月28日「北海道新聞」/『さっぽろライラックまつり二十五年のあゆみ』所収)

歴代のイベントでは、文化的なメニューが中心となっている。

三日目の二十九日、大通公園では午前九時から第四回札幌市絵を描く運動が行われた。会場の五丁目広場には家族連れのアマチュア画家約千人が思い思いにキャンバス、画用紙をしばふに広げ、前回をはるかに上回る盛況。百号の大キャンバスに挑む仲よし小学生五人、子供が描くのを見ているうちに、”わたしも” と絵筆を握るママ、そのそばで魔法ビンの紅茶をサービスするパパ──ほほえましい風景がいっぱい。(1966年5月30日「北海道新聞」/『さっぽろライラックまつり二十五年のあゆみ』所収)

「フォークダンス・パーティー」や「絵を描く運動(写生会)」に続いて、1973年(昭和48年)の「第十五回さっぽろライラックまつり」には「ヤング・フォーク・プラザ」が登場。

北海道フォーク村、札幌フォーク村、西高フォークソング・クラブなど六団体が出演し、『ポスターカラー』『忘れていた朝』などオリジナルものもまじえて発表し、若いフォーク愛好者を魅了した。(札幌市『さっぽろライラックまつり二十五年のあゆみ』)

翌年の1974年(昭和49年)「第十六回さっぽろライラックまつり」には、ディランⅡが出演、「プカプカ」「ガムをかんで」「茶色い帽子」「君はきっと」などを披露した。

もちろん、写真撮影会が行われていたこともある。

大通公園の各会場では、ミスさっぽろとライラック娘をモデルにした写真撮影会が行われ、腕に自信のあるアマチュアカメラマンが、最新型のカメラを駆使し、プロ顔負けの積極さと大胆なアングルでシャッターを切りまくった。(1983年5月30日「北海タイムス」/『さっぽろライラックまつり二十五年のあゆみ』所収)

市民参加型の文化活動というところが、「さっぽろライラックまつり」の重要なポイントだったのだ。

既に「さっぽろライラックまつり」の歴史は、戦後を語る「札幌の歴史」でもある。

時代は、今も移り変わっているらしい。