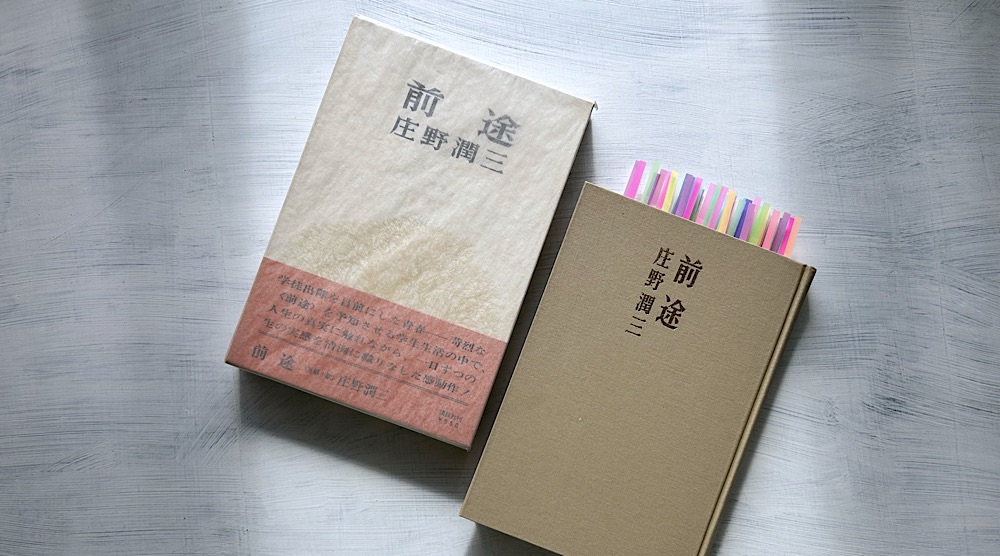

庄野潤三「前途」読了。

本作「前途」は、1968年(昭和43年)10月に講談社から刊行された長篇小説である。

この年、著者は47歳だった。

初出は、1968年(昭和43年)8月『群像』(長篇四〇三枚一挙掲載)。

戦時を生きた文学青年の青春

本作『前途』は、作者(庄野潤三)の学生時代を描いた自伝的長篇小説である。

柱となっているのは、実名で登場している詩人(伊藤静雄)だ。

「あなたはおっとりした小説書いたらいいな。小説に身を入れて。いまは小説の表面をまさぐっているでしょう。なにか独自の題材をみつけて書いたらいいでしょうね」(庄野潤三「前途」)

博多の九州大学へ通っている主人公(漆山正三)は、大阪在住の師匠(伊藤静雄)との交流を通じて、文学の世界を進んでいく。

あなたが、この前、八十八夜の歌が好きだと云われた時に、初めてこれまで気附かなかったあなたの文学の本質がはっきり分った。鄙びていて、そして艶で、花でいえばあなたは桃の花が好きじゃありませんか?「ええ、好きです。それから芙蓉の花が好きです」「ああ、芙蓉」と云って、先生は頷かれた。「コスモスも」(庄野潤三「前途」)

伊東静雄の指摘は、庄野文学の本質を理解する上で、重要な意味を持っている。

「そんな風な味は、誰が持っているかしら? 八十八夜のうたの世界は。みんな西洋風の文学だもの。佐藤春夫にしても西洋風だから。誰にあるだろう。艶な味の、そして凄愴味のない文学といったら」(庄野潤三「前途」)

八十八夜の歌と桃の花が好きだった青年は、後の庄野潤三である。

おそらく、これが「庄野潤三の原点」なのだ。

「ええ、僕の好きな世界ははっきり分っているんですけど、どういう風にそれを書いていいのか、見当がつかないのです」(庄野潤三「前途」)

主人公(漆山)は、手探りで自分の道を探し続けていた。

師の伊東静雄は、具体的な言葉で、若い文学者を導いていく。

「小説というのは、いまの話のようなものですね。空想の所産でもなく、また理念をあらわしたものでもなく、手のひらで自分からふれさすった人生の断片をずうっと書き綴っていくものなのですね」(庄野潤三「前途」)

やがて、主人公(漆山)は、「空想の所産でもなく、また理念をあらわしたものでもなく、手のひらで自分からふれさすった人生の断片ずうっと書き綴っていく」ことになる(庄野潤三という名前の作家として)。

「いつまでも、文学者として生きなさい。文壇にいなくて、離れた位置にあって」(庄野潤三「前途」)

伊東静雄の言葉は、まるで予言のように未来を指し示している(庄野さんは、生涯を文壇の中心から離れたところで活動した)。

彼の周りには、彼と同じように文学を志す友人たちがいた。

とりわけ、九州大学でともに東洋史を学ぶ一つ年上の学生(小高)は、重要な役割を担っている(島尾敏雄がモデルだった)。

主人公(漆山)の「カルチエ・ラタン譚」は、小高との友情が軸になっていると言っていい。

彼らは、ともに佐藤春夫を愛読する文学青年である。

久しぶりに会うなり、休み中に小高の読んだ小説の話になる。木山捷平「抑制の日」、佐藤春夫「びいだま・まいやあ」。「『写生旅行』、読んだか」と僕が聞く。「ああ、あれは息をひそめて読んだよ」「面白いなあ、あれは」(庄野潤三「前途」)

佐藤春夫は、戦前文壇のスターだった。

春夫の本、持っているのを全部見せてくれと云うので、積んであった中から出した。小高はひとつひとつみて、「ええの、持っとるなあ」と何度も云った。(庄野潤三「前途」)

大学時代における島尾敏雄の文学活動は、本作『前途』からも知ることができる。

文学の話、同人雑誌の話をする。小高はこの頃、気持が昂揚しているように見える。しばらく離れていた「こをろ」にも復活した。彼は僕に本棚を五円で売る。(庄野潤三「前途」)

『こをろ』は、実際に島尾敏夫が参加していた、福岡の同人誌である。

同じころ、主人公(漆山)は、東京の同人雑誌『まほろば』に勧誘される。

「まほろば」が新しいメンバーで出直すので、貴志君から誘われたことを話すと、それでは「まほろば」に書きなさい。発表できる場所があれば、ひとつでもよけいに書いた方がいいと云われた。(庄野潤三「前途」)

『まほろば』には、伊東静雄から紹介された青年(木谷数馬)がいた(林富士馬がモデルだった)。

彼らの交流は『文学交友録』(1995)に詳しい。

島尾敏雄と林富士馬という生涯の交流を続けることになる二人の友人との出会いが、そこにはある。

丸善で「まほろば」十一月号と十二月号をみつけて、買って帰った。なかなか楽しそうな雑誌だ。木谷数馬のことは、「天性」の頃から伊東先生に聞いてよく知っているが、この中でいちばん魅力がある。(庄野潤三「前途」)

大阪の伊東静雄、博多の小高民夫、そして、東京の木谷数馬という三人の点を繋ぎ合わせるようにして、主人公の青春は進んでいく。

結局、青春というのは、遠いところにあるものではなくて、こうした地味な、ひとつひとつは小さな、取り立てていうこともないような友人との交わりの日々のことだと思う。女の人との恋愛がないから、自分の青春を空しいとする者には、たとえ意中の人を得たとしても、その青春はやはり空しいものだろうと。(庄野潤三「前途」)

その青春物語のひとつが、中年になって書かれた、本作『前途』だった。

僕の小説も、主人公は学生にしなければいけない。それも一人でなく、何人かの友人を中心としたものであり、主人公の好きな人も当然出て来なくてはいけないだろう。めいめいの家族のこと、国のこと(その運命は、下宿している学生に、隠れて働きかけている)。(庄野潤三「前途」)

本作『前途』は、戦時を生きる文学青年の友情を中心とした、懐かしき青春物語である。

学徒出陣を控えた若者たちの青春

主人公(漆山)は、「国のこと(その運命は、下宿している学生に、隠れて働きかけている)」と言った。

彼らが生きている時代が特別なのは、彼らの未来には戦争が控えていたからである。

親友(小高)が、作品集『幼年期』の製作を急いだのは、戦争になれば生きてはいられないという危機感があったからだ。

「作ってはみたけれど、中途半端のものばかり雑然と集めて、不満なんだ。これがもっと力の揃ったのを幾篇か並べて、一冊作っていたのなら嬉しいんだけどなあ」(庄野潤三「前途」)

小高は、海軍予備学生の志願表を提出していた。

湯から出て、裸のまま腰かけに並んで腰を下して、小高が取り出した朝日を吸った。「飛行機に乗るやて、思いもしなかった」と小高は云った。(庄野潤三「前途」)

それは、誰もが覚悟を決めていた時代だったのかもしれない。

夕飯の支度が出来るのをきれいに片附けた部屋の中で待っていると、小高が、おいと声をかけて上って来て、「これ、やろう」と云って、僕に水色のすべすべした表紙の本を渡した。あちこちだいぶ擦り切れて、色が薄くなっている。佐藤春夫の「幻燈」という昔の短篇集である。(庄野潤三「前途」)

古本屋で見つけたばかりの、貴重な佐藤春夫を譲り渡す。

そこに文学青年の覚悟と友情が示唆されている。

此頃、友達と何でもない折に別れる時が懐しく、いつまでも見送っていたいような妙な気持になると、蓑田が云った。(庄野潤三「前途」)

目前に迫った学徒出陣は、若者たちの心に大きな翳りを落としている。

小説が一頁進むごとに、彼らの不安は大きく、そして、現実的なものとなっていく。

そんな緊迫感が、この青春小説にはある。

それからまた真面目になって、小高は、「だけど、これから先、親しい友達が次々と戦死してゆくのを聞いたら、くそーと思うだろうなあ。俺は一回、あの飛行機服着られたら死んでもええわ。かくかくたる武勲が立てたい」と云った。(庄野潤三「前途」)

やがて、特攻隊へ入隊した小高(島尾敏雄)は、その体験を『出発は遂に訪れず』(1964)などの作品として残すことになる。

出陣のために博多を去る小高との別れが、この物語のクライマックスとなった。

昼、彼がくれた文庫本の「李太白詩選」は下巻であるが、下巻の方を僕は持っていたので、上巻に代えて貰う。小高は、「今度帰って来た時生きてたら、返して貰うわ」と云った。(庄野潤三「前途」)

彼らの別れには、それが永遠の別れかもしれないという悲壮感がある。

実際に多くの若者たちが戦地で死んでいたのだ。

ベルが鳴って、汽車が最初に大きくひとつ揺れた時、室と蓑田と僕の三人で声を揃えて、「小高民夫君、万歳」と叫んだ。そして、室と僕とは汽車についてプラットフォームを走った。室は、お互いに頑張ろうぜとどなった。(庄野潤三「前途」)

長い物語の最後を締めくくる「室は、お互いに頑張ろうぜとどなった」という一文が、この長篇小説のすべてを象徴している。

それは、「お互いに生き残ろうぜ」という、彼らなりの誓いだったのだ。

生きて、彼らは文学を続けなければならない。

文学青年の戦争が、そこにはある。

主人公(漆山)の兄たちは、既に戦場へ送られていて、次兄はジャワにいた。

二番目の兄は、やはり陸軍中尉で、いま、ジャワのチラチャップで俘虜収容所に勤務している。この兄は、上の兄よりも陸軍生活が長い。僕が中学三年の一月に大阪の部隊に入営してからずっとだから、もうすぐ六年になる。(庄野潤三「前途」)

庄野潤三の次兄(庄野英二)は、俘虜収容所での行動が問われて、戦後、戦犯としての疑いをかけられる。

そのときのことは、庄野潤三の名作短篇「相客」(1957)に詳しい(『静物』所収)。

満州は、決して遠い国ではなかった(特に博多からは)。

昨日、置いて行った「満州紀行」について──あれをもっと詳しく書かないといけない。その時の自分の顔色や服装、姿勢がすっかり分るように。(庄野潤三「前途」)

満州旅行の記録は、後に「曠野」(1964)という短篇小説になった(『丘の明り』所収)。

さらに、庄野さんは、卒業を目前に控えて、二度目の満州旅行へ出かけるのだが、この旅行中に徴兵猶予撤廃のニュースを知る。

つまり、短い学生生活が、突然に終わりを告げたのだ。

このときの体験は、短篇小説「秋の日」(1969)になった。(『小えびの群れ』)。

https://gentle-land.com/akinohi/

だから、短篇「秋の日」は、本作『前途』の事後譚としても読むことができる。

実際の戦場こそ経験していないとは言え、彼らの青春には、いつでも戦争があった。

そこに、彼らの世代だけが持つ葛藤がある。

言ってみれば、彼らはモラトリアムな青年であった。

大学と戦場との境界線で、彼らは将来の希望を語り合っていたのだ。

あるいは、それも、一つの戦争文学という形だったのかもしれない。

書名:前途

著者:庄野潤三

発行:1968/10/12

出版社:講談社