有島武郎「お末の死」は、札幌の貧民街を舞台とした物語である。

豊平河畔の貧民街とは、どのような街だったのか?

自殺した少女(お末)に実在モデルは存在したのか?

かつて貧民学校があった街を歩いてみた。

遠友夜学校の教え子・瀬川末

有島武郎「お末の死」は、1914年(大正3年)1月『白樺』に発表された短篇小説である。

この年、著者(有島武郎)は36歳だった。

「お末の死」の舞台は、豊平川の畔に展がる貧民街である。

昼過ぎに力三は裏の豊平川に神棚のものを洗いに出された。暑さがつのるにつれて働くのに厭きて来たお末は、その後からついて行った。(有島武郎「お末の死」)

「裏の豊平川」というくらい、自宅は豊平川に隣接していたのだろう。

主人公の少女(お末、数え14歳)は、夜学校へ通うのを楽しみにしていた。

お末は実際まめまめしく働くやうになった。心の中には、どうかして胡瓜を食べたのを隠している償いをしようと云う気がつきまとっていた。何より楽しみに行きつけた夜学校の日曜日の会にも行くのをやめて、力三の高下駄を少し低くしてもらって、それをはいて兄を助けた。(有島武郎「お末の死」)

お末が通う夜学校は、有島武郎が代表を務めたこともある「遠友夜学校」がモデルになっている。

遠友夜学校は、豊平川の畔にある貧民教育のための慈善学校だった。

時代は、大正の初めころだったかもしれない。

「何しろ不景気だから、兄さんも困ってるんだよ。おまけに四月から九月までにお葬式を四つも出したんだもの」お末は朋輩にこんな物の云い方をした。(有島武郎「お末の死」)

社会的な不景気は、貧民街の人々の生活をひどく圧迫した。

お末の実家である床屋「鶴床」も、不景気の大きな影響を受けていた。

札幌の貧民窟と云われるその界隈で流行り出した赤痢と云う恐ろしい病気の事を薄々気味悪くは思いながら、お末は力三の手から真青な胡瓜を受取った。(有島武郎「お末の死」)

苦しい家庭生活の中で、次第にお末は疎外感を強めていく。

彼女の生きる場所は、もうどこにもなかったのだ。

鶴吉が行って見ると姉の家の三畳に床を取ってお末が案外平気な顔をして、這入って来た兄を見守りながら寝ていた。鶴吉はとても妹の顔を見る事ができなかった。(有島武郎「お末の死」)

猛毒性の昇汞(しょうこう)を飲んだお末は、苦しみ、喘ぎながら死んでいく。

階段も自分で降りると云うのを、鶴吉が無理に背負って、「梯子段を一人で降りるなんて、落ちて死んじまうぞ」と云うと、お末は顔の何処かに幽かに笑いの影を宿して、「死んでもいいよ」と云った。(有島武郎「お末の死」)

お末を自殺へと追いやったものは、お末の家庭を厳しい環境へと追いつめていった、日本の社会そのものである。

悲劇の少女を描きながら、作者は、日本社会に対する無言の抗議を試みているのだ。

有島武郎は、実際に、貧民学校へ通う子どもたちと長年接してきた体験を有している。

貧民街で暮らす人々に対する強い憐憫が、この物語にはある。

それは、遠友夜学校の創設者でもある恩師(新渡戸稲造)から、直接受け継いだものだった。

新渡戸稲造が夜学校の代表を辞した後、宮部金吾、大島金太郎に続いて、四代目の代表を担ったのが、有島武郎である。

時代は、1909年(明治42年)から1914年(大正3年)までで、本作「お末の死」は、ちょうど、この時期に執筆されている。

遠友夜学校のあった南4条東4丁目は、明治以来の貧民窟だった。

「新札幌市史」機関誌『札幌の歴史(第16号)』(1989)に、「札幌における細民街の成立」が、詳しく紹介されている。

「南三条以南東各町」とよばれた地域は、力役者が集中していたが、ここは定住する場所ではなく、札幌の力役者が最初に住む場所であり、やがて安定した職につくとともに、次第に脱出していく地域であった。(堅田精司「札幌における細民街の成立─一八八〇年代の札幌市街」/『札幌の歴史(第16号)』所収)

力役者とは、札幌の都市建設を直接的に担った日雇人夫(いわゆる土方)のことで、南東部の細民街は、土方の居住区として形成されていたらしい。

だが、一八九〇年代に入ると、南東地区は「経過」する街ではなく、「滞留」する街になってしまう。いわゆる正確な意味での細民街になってしまい、ここに入り込んだ人びとは、なかなか脱出できなくなってしまう。(堅田精司「札幌における細民街の成立─一八八〇年代の札幌市街」/『札幌の歴史(第16号)』所収)

それは、松原岩五郎『再暗黒の東京』(1893)や、横山源之助『日本之下層社会』(1899)など、国内の細民街研究が発展した時期でもあった。

新渡戸稲造が、南東細民街に「遠友夜学校」を設立するのも、1894年(明治27年)のことである。

猛毒を飲んだお末は、近所の医師の診断を受けた。

医者をと思って姉の家を出た鶴吉は、すぐ近所の病院にかけつけた。薬局と受附とは今眼をさましたばかりだった。すぐ来るようにと再三駄目を押して帰って待ったけれども、四十分も待つのに来てくれそうにはなかった。(有島武郎「お末の死」)

貧民街であるだけに、救急医療の体制も十分ではなかったに違いない。

狩野信平編の『札幌案内』には、三一人の医師の名が出ているが、南東部に居住していたのは三人だけであり、細民街とみられる南三条東三丁目以南で開業していたのは、ただ一人であった。(堅田精司「札幌における細民街の成立─一八八〇年代の札幌市街」/『札幌の歴史(第16号)』所収)

まさしく、社会的な環境が、お末という一人の少女の命を奪っていったのだ。

「お末の死」の作者(有島武郎)は、この作品に強い思いを抱いていた。

僕はあの晩あれを書き続けて朝の三時頃に恐ろしいような淋しさに襲われてハンケチがずぶ濡れになるほどすすり泣いた。(略)それがあの作品をあれだけのものにしてくれたのだと思っている。(有島武郎「足助素一宛書簡」1914/01/10)

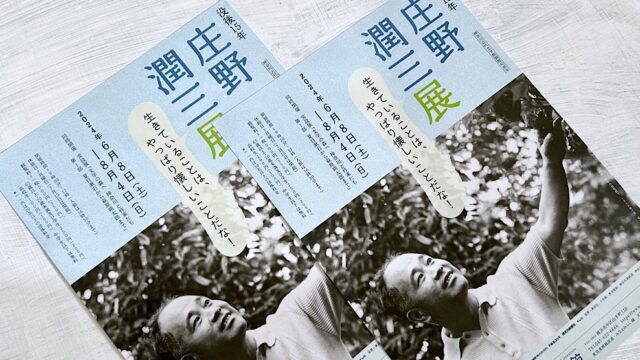

有島武郎の遠友夜学校時代の教え子には「瀬川末」という少女がいて、「お末の死」のモデルとして注目されている。

四月十四日。火曜日。この朝札幌なる遠友夜学校の生徒瀬川末より手紙を受く。彼女は今高等科三年にあり。(有島武郎「観想録(第四巻)」明治36年/『有島武郎全集(第十巻)』)

1903年(明治36年)4月14日に日記に、「瀬川末」の名前が登場しているから、彼女は、有島武郎最初の遠友夜学校時代の教え子だったのだ。

瀬川末の手紙を、有島武郎は日記に転載していた。

先生そして姉さんと私とは昼は会社に行って働き又は、夜は夜学校にいて勉強しております。(略)先生そして札幌は寒い所でございますから着物などぼろでもなんでも着て身体は弱くとも心を強くしてやっております。先生どーぞ祈りて下さい。(有島武郎「観想録(第四巻)」明治36年/『有島武郎全集(第十巻)』)

瀬川末の手紙には誤字が多いが、有島武郎は、女生徒からの手紙に強い感銘を受けている。

五月九(十)日。日曜日。この夜瀬川末より手紙あり。「先生私七八歳の頃より父母に病にかかられ一二年病気でねられ私二人は云うに云われぬ艱難致しました。或る時はもらいに出たこともございます。やどる所もなくほんとうにこまりました」(有島武郎「観想録(第四巻)」明治36年/『有島武郎全集(第十巻)』)

貧民街の主人公(お末)には、かつての教え子(瀬川末)の姿が投影されていると考えていい。

「瀬川末=お末」と決めつけるには論拠が十分ではないが、有島武郎が瀬川末から少なからぬ影響を受けたことは間違いない。

六月三十日。火曜日。未だ演説せざりし前、余はふと瀬川の姿を認めたれば、その名によりて彼女を呼びぬ。(略)彼女はほとんど余を熱愛せり。(有島武郎「観想録(第五巻)」明治36年/『有島武郎全集(第十巻)』)

演説会場で再会した瀬川末は「赤十字社の看護婦になりたい」と、有島武郎に告げている。

しかし、有島武郎が海外留学から戻ったとき、彼女は私生児の母親となっていた。

二月一日、土曜。夜、遠友夜学校で話す。(略)そこで瀬川すゑに会った。彼女は今や三歳になる一児の母で、その子の父親は水兵として海軍にいるとのことだ。現在の夫と結婚するに至ったいかがわしい行為について、僕に懺悔せんばかりの温順さを見て気の毒に思い、少し元気づける言葉をかけてやった。(有島武郎「観想録(第十二巻)」1908年2月 札幌/『有島武郎全集(第十一巻)』)

有島武郎は、瀬川末に最大限の同情を寄せている。

可愛そうなすゑ! 君は人生の最も辛い運命に遭遇するように生れついたのだ。君の憂いに沈んだ、だが情熱のあふれた表情が、それをはっきりと物語っている。君を気の毒に思う。(略)もし僕が真面目なら、生きている限り、いや、魂が存在しつづける限り、この薄幸な娘を決して忘れないだろう。(有島武郎「観想録(第十二巻)」1908年2月 札幌/『有島武郎全集(第十一巻)』)

その後、瀬川末は自殺するが、その時期は、1913年(大正2年)8月14日から1914年(大正3年)12月の間と推定されている。

つまり、「お末の死」は、瀬川末の自殺直後に書かれた作品だったわけである。

「お末の死」の舞台を歩く

貧民学校たる遠友夜学校は、戦争中の1944年(昭和19年)に閉校した。

間もなく学徒動員が、教師の側から夜学校に徹底的な打撃を与えた。夜学校は閉鎖同様のありさまになった。そして血の出るような関係者の努力にかかわらず、閉校の日が来たのである。(札幌遠友夜学校創立百年記念事業会「思い出の遠友夜学校」)

遠友夜学校は、北大生(札幌農学校生)のボランティア活動により支えられた私設学校である。

学徒動員により、札幌から若者たちが姿を消したとき、遠友夜学校もまた、同時に姿を消したのだ。

戦後、新たな教育制度が整備されたことにより、遠友夜学校が再び復活することはなかった。

貧しい家庭の子どもたちも、みな、平等に教育を受けることができるようになったのである(少なくとも制度上は)。

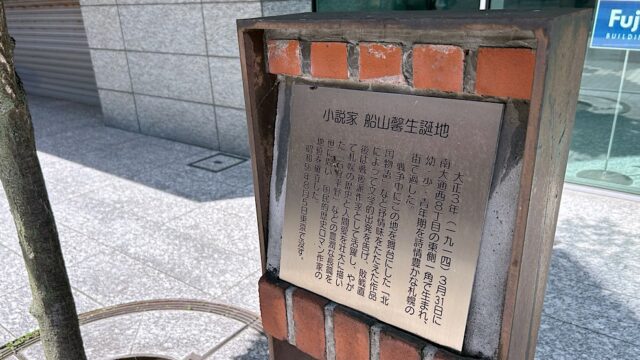

かつて、遠友夜学校があった跡地は、現在、「新渡戸稲造記念公園」として整備されている(中央区南4条東4丁目)。

戦後は長く、札幌市勤労青少年ホーム(レッツ中央)があって、館内には「札幌遠友夜学校記念室」も整備されていたが、時代の役割を終えたとして、2011年(平成23年)に解体された。

札幌遠友夜学校記念室は一時期、札幌資料館へ移転したが、現在は廃止されて、記録資料は北大総合博物館へと引き継がれている。

公園には、創設者である新渡戸稲造と妻(メアリー)を紹介する記念碑も設置されていて、ここに遠友夜学校があった歴史を伝えている。

札幌市中心部にマンション建設が進んでいることで都心人口が増加、それに伴って年少者が増えていることに対応し、札幌市は中央区に2ヵ所の公園を新設する。一つは南4条東4丁目の0・14haで、もう一つは北2条西18丁目の0・12ha。子育て世代の公園難民の回避に繋がりそうだ。(2014年5月25日付け「リアルエコノミー」)

公園設置時は「子育て世代の公園難民の回避に繋がる」と注目されたが、週末の公園に人影はなかった(暑かったからかもしれない)。

新渡戸稲造記念公園から豊平川へ向かうと、一帯は「お末の死」の主人公(お末)の一家が暮らした貧民街の跡地だ。

当たり前だが、現在は開発が進んで、マンションが立ち並んでいる。

土手へ上る坂を越えると、豊平川の河畔が広がっていた。

力三が「裏の豊平川に神棚のものを洗いに出された」とあるのは、まず、この辺りのことだろう。

広い小砂利の洲の中を紫紺の帯でも捨てたように流れて行く水の中には、真裸になった子供達が遊び戯れていた。力三はそれを見るとたまらなそうに眼を輝かして、洗物をお末に押しつけて置いたまま、友と呼びかわしながら水の中へ這入って行った。(有島武郎「お末の死」)

「札幌の貧民窟と云われるその界隈」では、赤痢が流行し始めていた。

川で拾った胡瓜を食べたことで、子どもたちは赤痢に感染し、姉の赤ん坊は衰弱死してしまう。

その舞台となった豊平川は、今、都会の顔をして、ゆったりと流れている。

思うに、「お末の死」に登場する貧民窟は、現代社会の負の部分を象徴する世界だったのだろう。

札幌から貧民窟はなくなったけれども、社会の闇は、目には見えない形で生き続けているのではないだろうか。

「お末の死」は、決して大昔のおとぎ話ではない。

それは、現代社会の闇を告発する、永遠の警鐘なのだ。

次の日の午後に鶴床は五人目の葬式を出した。降りたての真白な雪の中に小さい棺と、それにふさわしい一群の送り手とが汚いしみを作つた。鶴吉と姉とは店の入口に立って小さな行列を見送った。棺の後ろには位牌を持った跛足(びっこ)の哲が、力三とお末とのはき古した足駄をはいて、ひょこりひょこりと高くなり低くなりして歩いて行くのがよく見えた。(有島武郎「お末の死」)

責任を負うのは、いつでも生き残った者たちである。

もしかすると、我々はみな、位牌を持って棺の後ろから付いていく「びっこの哲」だったのかもしれない。