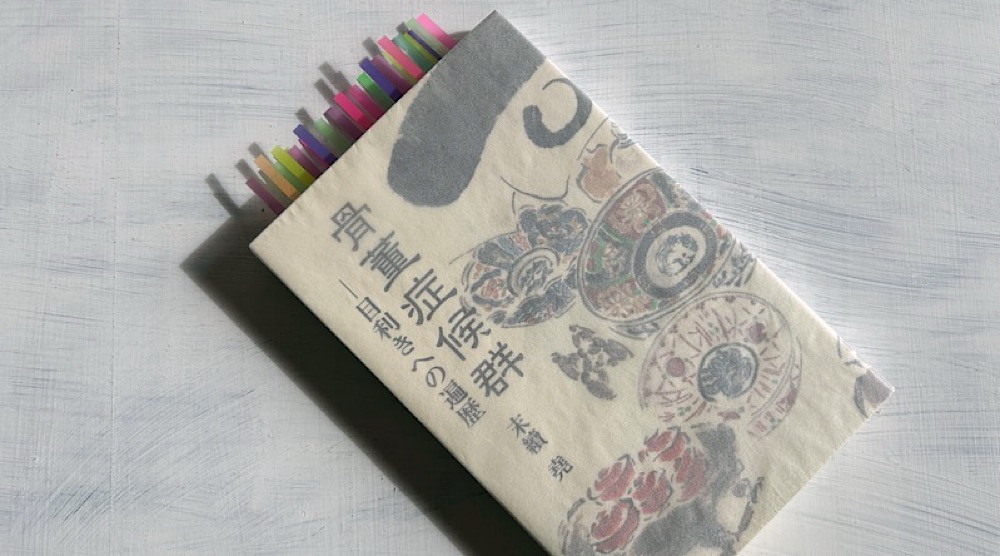

末續堯「骨董症候群──目利きへの遍歴」読了。

本作「骨董症候群──目利きへの遍歴」は、2001年(平成13年)4月に里文出版から刊行された骨董ガイドである。

この年、著者は67歳だった。

不倫あり、ビジネストラブルあり

本書『骨董症候群』は、短篇小説風の骨董ガイドである。

初心者向けの骨董ガイドでは多数の著作を持つ末續堯(すえつぐ・たかし)だが、物語風に仕立てたものは、本作が最初で最後だった。

タイトル「骨董症候群」は、骨董蒐集熱をひとつの病気ととらえていて、簡単な物語の後に「処方箋」という解説が付く。

簡単に言うと、女性ファッション誌の「着回しストーリー」に近い感覚があるという感じか。

骨董沼にハマった主人公(松下洋平)の半生が、不倫あり、ビジネストラブルあり、友情ありの様々な視点から描かれている。

例えば、「(初期症状)びいどろの徳利」は、主人公(松下洋平)が、初めて骨董品を買ったときのエピソードだ。

「ちょっと、そのガラスの花瓶を見せていただけないでしょうか」「ああこれか、萩ガラスというものだよ、江戸時代に職人が宙吹きしたびいどろの徳利だが、今は出て来ることも少なくなったな。それにもう売れてしまっている」(末續堯「骨董症候群──目利きへの遍歴」)

物語の登場人物が、さりげなく骨董の解説をしている。

章タイトルに「初期症状」とあるのは、骨董蒐集熱を「骨董症候群」というひとつの病気に見立てて、その対症療法を付記する構図となっているからだ。

びいどろ徳利を入手してから三年、主人公は骨董蒐集にのめり込み、今ではいっぱしの玄人気取りだった。

骨董市で江戸の型拭きガラスと思われる盃を五千円で入手したときの話は、「(症例1)サンバレーホール」となっている。

骨董仲間の佐原は、それが、戦後のゼリーの抜き型であることを、ひと目で見破る。

「五千円は月謝だと思えばいい。誰もうらみっこなしさ」陽は沈みかけていた。手のひらを離れた小さなガラスは、キラキラと黄金色に輝きながら、一直線に黒い水面に吸い込まれて行った。(末續堯「骨董症候群──目利きへの遍歴」)

蒐集初期には誰もが経験する(根拠のない自信からの)勘違い。

しかし、失敗もまた、骨董蒐集の道を深める上では必要な経験と言える。

この話では、骨董蒐集においても「友」や「仲間」が重要な存在であることが示されている。

中年男性が主人公の物語だから、当然、美しい女性が登場する。

「(症例3)柿右衛門の猪口」は、学生時代の元カノ(高木信子)と偶然に再会する話である。

今ではバツイチの高木信子は、骨董店の女性店主となっていた。

「ああ、僕はもう駄目だ」洋平は絶頂にのぼり詰め、信子はのけぞるように歓喜を吸い尽くすと、洋平の上につっぷした。それは ”肉欲” という不純な言葉の響きよりも、崇高な美術品に感ずることの出来るエクスタシーと呼んだ方がふさわしいものであった。(末續堯「骨董症候群──目利きへの遍歴」)

洋平とセックスをした後、高木信子は、元禄の柿右衛門の猪口を洋平に送る。

それは、もう二度と洋平とは逢わないという、別れの記念でもあった。

「骨董店の女性は美しい」という都市伝説が、この物語にはある。

コレクターの世界が男性中心になっていたとしても不思議ではない(最近は、女性コレクターも多くなったが)。

「(症例4)毛沢東の置土産」では、ニセモノの唐三彩の壺に引っかかってしまう。

「ちょっと、明るいところで見せて貰うよ」と壺を手に取ると、主人に背を向け、気付かれぬように土がむき出しになった底の部分をペロリと舐めた。「水で湿らせて小便臭い匂いがしたらそれは本物だ」と佐原に聞いていたからである。(末續堯「骨董症候群──目利きへの遍歴」)

(特に高級な)骨董品を集めていると、インチキな偽物に騙された的な体験談は少なくない。

むしろ、ニセモノに引っかかるところも含めて、骨董蒐集の醍醐味と言える。

本物と偽物を見極めるスリルとでも言おうか。

金があれば何でも手に入る、という世界ではないのだ。

「よくこれだけのものをお集めになられましたね」「親しくしている骨董屋が三軒あってね、時折電話をかけて来ては持って来るんだ。その中から選んでいるのだよ」(末續堯「骨董症候群──目利きへの遍歴」)

自分と目と足を使って探さない骨董集めなど、どこに楽しさがあるだろうか。

主人公(松下洋平)は、骨董店や骨董市に足繫く通って掘り出し物を探し回り、それでも、時にはインチキな品物に引っかかってしまう(「牡蠣か、皆この牡蠣でやられるんだ。一年海に放り込んで置けば牡蠣ぐらい付く」)。

骨董を見極める眼というのは、そうして培われていくのだろう。

夫婦の京都旅行では、珍しく妻(敬子)と二人で骨董を買った(「(症例5)新門前通り」)。

伊万里焼は、文禄、慶弔の役以降、有田地方を中心として定住した朝鮮の陶工が築いた窯である。伊万里港から出荷されたことで伊万里焼と総称される。(末續堯「骨董症候群──目利きへの遍歴」)

当時、出回っていた伊万里焼の偽物(コピー商品)は、現在も市場を循環しているはずである(「ブームで高くなったとはいえ、伊万里は所詮雑器だ」)。

高価な伊万里焼を諦めた敬子は、安価な印判を手に入れる。

印判のそば猪口がブームになるのも、この頃(ゼロ年代)だった。

「(症例6)大公様」には、歴史的な名品「井戸茶碗」が登場する。

井戸とは高麗茶碗の一種で、李朝朝鮮から渡来したものである。大井戸、青井戸、古(小)井戸の三種があり、天正年間には、日本からの注文でやかれた物もある。(末續堯「骨董症候群──目利きへの遍歴」)

入手の難しい井戸茶碗を、主人公は夢の中で手に入れる。

骨董という病も、夢にまで見るようになれば、かなりの重症である。

特に、どうしても欲しい物があるときは、毎夜夢で楽しむことも多い。

骨董市では、様々なコレクターと出会うことになる(「(症例8)玉石混交」)。

彼のコレクションは五千枚に及ぶ絵葉書だ。それも戦前のヨーロッパ、アメリカから日本に在住していた外国人宛に出されたものである。(末續堯「骨董症候群──目利きへの遍歴」)

戦前のヨーロッパ、アメリカから日本に在住していた外国人宛に出された絵葉書のコレクターというのも、マニアックでいい。

コレクションは、幅を広げるよりもニッチな世界を追求した方が、絶対に楽しい。

この「(症例8)玉石混交」は、青空骨董市の魅力を説いたもので、骨董市ぶらり歩きは、骨董蒐集における楽しみの一つとも言える。

骨董が見せてくれた夢の断片

この物語のクライマックスは、年老いた主人公(松下洋平)が病床に伏している最後の「唐松の林で」だろう。

「佐原、俺達無駄なことをやって来たのだろうか」「違う、無駄なんかじゃない。なあ、松下。俺達ほんの僅かだけれど、人類が造って来たすばらしい文化を後世に伝えているんだ。それは誇りにしてもいいぞ」(末續堯「骨董症候群──目利きへの遍歴」)

骨董蒐集とは、大袈裟に言えば文化の継承である。

遠い昔の人々が造った文化を、次の世代へと継承していく。

個人コレクターのコレクションにさえ、文化的意義はあるのだ。

逆に言うと、投資目的のコレクション、文化的意義はない(「単なる金の亡者だよ」)。

主人公は、人生を振り返りながら、様々な骨董との出会いを思い出している。

「いま、いろいろな夢を見ていたよ」「どんな夢だったの」「骨董と出会ったときの情景」「そんなこと、いちいち覚えているの」「克明に覚えている。どこの街で、どの店で、主人の顔、品物が置かれていた場所、棚の何段目の左から何番目……」(末續堯「骨董症候群──目利きへの遍歴」)

骨董は、主人公の人生を間違いなく豊かなものへと変えた。

それは、夫婦の人生を変えたとさえ言える。

「覚えているかい、長崎の眼鏡橋の近くの骨董屋に僕たちはいる」「初期伊万里の吹き墨の皿のことね、真ん中に羽ばたく鳥の絵が入った」「そうだ、高かったなあ」「ホテルの予定が、木賃宿に変わったわ」「若かった、二人とも」「そうね、美術館造るのも二人の夢だったわ」「夢はかなわなかったが、君と一緒だったから楽しかった」(末續堯「骨董症候群──目利きへの遍歴」)

骨董があったからこそ生まれた夫婦の絆が、そこにはある。

もちろん、すべての骨董コレクターが、そんなに美しい夫婦関係を築いているわけではないだろう。

言わば、この物語は幻想である。

古い骨董が見せてくれた美しい夢の断片だったのだ。

「この風景は、そうだ、昭和の初め頃の農村の風景かな」「いや違うわ、貴方これブリューゲルの絵の中の風景でしょう」「そうだ、僕たちブリューゲルの世界の中にいるんだ。暗い中世からやっと抜け出した頃の十六世紀にタイムスリップしたんだよ」(末續堯「骨董症候群──目利きへの遍歴」)

夫婦二人のルーマニア旅行では、ロシア聖教のイコンを買った。

ひとつひとつの旅に骨董との出会いがあり、骨董を通じた旅の記憶がある。

「こんな切れ端、何だろうとお思いでしょうが、この三枚は平安、藤原、鎌倉時代のお経の断片です」「あ、これは紺紙金泥経だ」「良くご存じですね。そうです、平安時代のものです」(末續堯「骨董症候群──目利きへの遍歴」)

「紺紙金泥経(こんしきんでいきょう)」は、紺色の紙に金色の文字で書かれたお経の断片である。

断片とはいえ、古い仏教美術が、わずか数千円から手に入る。

骨董とは、国境を越え、時代を越える旅のようなものだ。

必要なものは、古いモノに美を見出す鑑識眼であり、豊かな想像力である。

はっきりと言って、想像力がなければ、骨董の世界に遊ぶことはできない。

二十一世紀は、「モノ中心の文化」を清算し、より精神的なものを求める方向に進んでいます。身辺に美を追求し、それから「心の糧」を得ていくことも、この動きと軌を一にするものです。(末續堯「骨董症候群──目利きへの遍歴」)

つまり、骨董蒐集とは、精神的なたしなみである。

モノを集めながら精神性を高めていくところに、骨董蒐集という趣味の深みがある。

集めた骨董品の中に何を見るか?

美を見極める感性は、あくまでも主観的なものだ。

他人の価値観に左右されない目が求められるのだ。

コツコツと集められた骨董品は、既に文化遺産である。

古いモノには歴史があり、人々の思いがある。

本作『骨董症候群──目利きへの遍歴』は、骨董コレクターの道を分かりやすく説いた解説書だ。

恐れることはない。

まずは、古いモノをひとつ買ってみることだ。

多忙なビジネスマンの主人公が、初めてびいどろの徳利を買ったときのように。

書名:骨董症候群──目利きへの遍歴

著者:末續堯

発行:2001/04/25

出版社:里文出版