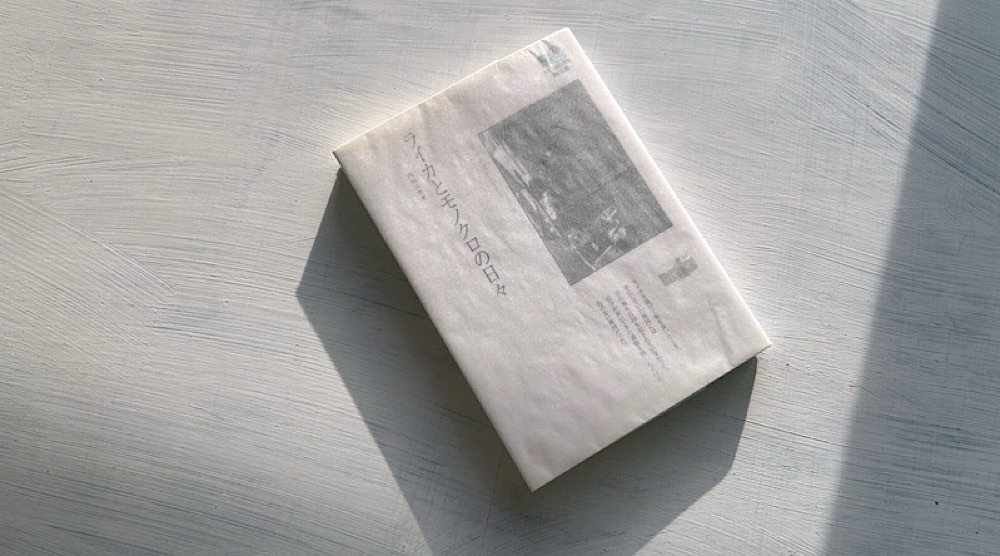

内田ユキオ『ライカとモノクロの日々』読了。

本作『ライカとモノクロの日々』は、2003年(平成15年)1月に枻出版社から刊行されたエッセイ写真数である。

この年、作者は37歳だった。

写真と文学との共鳴

内田ユキオのモノクロ写真は、村上春樹の小説に似ている。

まだ若かった頃の、村上春樹の小説に。

「昔々、といってもたかが14、5年前のことなのだけれど」というのは村上春樹さんの小説の書き出しで、僕はこれが大好きだ。その頃のことをはるか昔に感じる気持ちと、それでも実際はそう遠い過去のことでもないのだという事実と、そのあいだで自分の心の置き場所を決めかねている心境を見事に凝縮していると思う。(内田ユキオ「ライカとモノクロの日々」)

「昔々、といってもたかが14、5年前のことなのだけれど」は、村上春樹の短編小説『蛍』(1983)の冒頭部分である(『螢・納屋を焼く・その他の短編』所収)。

昔々、といってもたかが十四、五年前のことなのだけれど、僕はある学生寮に住んでいた。僕はその頃十八で、大学に入ったばかりだった。(村上春樹「蛍」)

「昔々、といってもたかが14、5年前のこと」は、やがて『ノルウェイの森』(1987)という長編小説となって結実する。

『蛍』は『ノルウェイの森』という長い物語の中の一瞬を切り取った短篇小説である、という読み方もできる。

内田ユキオのモノクロ写真は、村上春樹の短編小説のように、誰かの人生の一瞬を切り取ったものだ。

写真を撮ることは物語にアンダーラインを引くのに似ている。(略)自分の人生が本になるというなら、そこにアンダーラインを引くように写真を撮る。(内田ユキオ「ライカとモノクロの日々」)

スナップ写真を撮るという行為は、人生の物語(の一瞬)に「アンダーラインを引く」ということだ。

大切なことは、長い物語のどこに「アンダーラインを引くのか?」ということだ。

「自分が何に感動してシャッターを切ったのか?」ということの答えが、そこにある。

つまり、それが「スナップ写真を撮る」ということの意味だ。

内田ユキオのモノクロ写真は、まるで誰かの物語を読んでいるかのように、想像力を膨らませてくれる。

想像力が膨らんでいくのは、そこにモノクロームの写真があるからである。

青空はモノクロ写真では濃い灰色で再現されることが多い。それを見て我々は理想の青空を思い描くことができる。世界でいちばん青い空は、心のなかにあるのだ。(内田ユキオ「ライカとモノクロの日々」)

多分に説明的なカラー写真と異なり、モノクロ写真は写真を観る人の想像力に訴えかける部分が多い。

だからこそ、モノクロ写真は懐かしく、そして、優しい印象を与えるのだろう。

カラーの写真って色調に時代の流行が強く反映されるから、その内容とは別に、写真の雰囲気に時代性が感じられることが多いです。「このマゼンダの感じは70年代くらいかな」といったふうに。(内田ユキオ「ライカとモノクロの日々」)

カラー写真がいけない、と言っているのではない。

論理的な写真と情緒的な写真と、それは、あくまでも方法論の問題にすぎない。

説明ではなく想像。

それは、記録ではなく記憶ということに似ている。

そういえば写真を撮るとき、若い子たちは口を揃えて言う。「モノクロ写真って大好きです」ここしばらくモノクロ写真にとって恵まれた時代ではなかったのだが、不思議なものだと思う。僕も、モノクロ写真も、それほど何かが変わったわけじゃないのに。(内田ユキオ「ライカとモノクロの日々」)

本作『ライカとモノクロの日々』は、モノクロ写真についてのエッセイ集である。

観る人の想像力を膨らませてくれるモノクロ写真が、文章に添えられている。

まるで村上春樹の小説を読むかのような、モノクロームの懐かしい(雰囲気の)写真が。

まるで10年も前のことを話すように、彼女は遠くを見つめて続ける。「たしか暑い日だったのは覚えてる。水に入ったから」(内田ユキオ「ライカとモノクロの日々」)

「写真家のエッセイ」とは異なる、「写真家の物語」と言ってもいい世界観が、そこにはある。

そして、そのバックボーンになっているのは、初期・村上春樹の世界観だったかもしれない。

「秋のことなんて」と彼女は白い息を吐いてマフラーを巻き直す。「夏より前みたいに感じるわ」(内田ユキオ「ライカとモノクロの日々」)

大切なことは、物語の世界とモノクロ写真の世界が、しっかりとマッチングしているということだ。

この本が「フォト&エッセイ集」であることの理由が、そこにある。

「みんな寂しそうだった。そして僕も寂しかった」と添えた写真展のテーマは、都市の孤独と浮遊感だった」(内田ユキオ「ライカとモノクロの日々」)

写真と文学との共鳴。

写真と文学とのより良い関係を、このフォト&エッセイ集は伝えてくれているのではないだろうか。

ライカが象徴する人生

本作『ライカとモノクロの日々』は、ライカについてのエッセイ集でもある。

モノクロでスナップを撮って自分でプリントしていれば、気持ちがライカに向かうのは自然な流れだ。ブレッソン、フランク、クーデルカ、クライン、好きな写真をたどっていくとそこにはいつもライカがあった。(内田ユキオ「ライカとモノクロの日々」)

あるいは、(モノクロ写真よりも)ライカの方が先にあったのかもしれない。

大きな病気の疑いが見つかったとき、「好きなことをして生きたい」と考えた作者は、公務員からフリーのカメラマンへと転職した。

仕事として写真を選んだわけではないのだ。いつか自分の好きなものが撮れるようになりたい。その気持ちを背負ってもらうカメラが欲しかった。(内田ユキオ「ライカとモノクロの日々」)

「死」への恐怖が、眠りこんでいた勇気を目覚めさせたのかもしれない。

彼の選んだカメラが「ライカ M3」だった。

いつも一緒に時間を過ごすにはハッセルやローライは大きすぎる。そこでライカだった。もちろん誰もが持っているカメラではないことも魅力だった。(内田ユキオ「ライカとモノクロの日々」)

新しい人生を一緒に始めたカメラ(ライカ)は、フリーのカメラマンにとって生きる指標ともなる。

なぜなら、彼にとって「ライカ」は特別なカメラだったからだ。

それから彼は何十種類ものカメラを手にすることになる。それでも「明日から何かが変わるかもしれない」と感じられたのは、このライカだけだった。(内田ユキオ「ライカとモノクロの日々」)

「明日から何かが変わるかもしれない」とあるのは、「明日から何かを変えなければならない」という意思の強さを映し出したものだろう。

ライカは、新しい人生を象徴するにふさわしいカメラだった。

いつものように1台のライカを肩から斜めに、もう1台を首から提げた。2台あわせたライカからは人生の重さが感じられるようだった。(内田ユキオ「ライカとモノクロの日々」)

ライカで撮ることの魅力が、この本にはある。

ライカで撮ることと、モノクロ写真で撮ること。

それが「内田ユキオ」という写真家の生き方だった。

「やっぱり、ライカで写真を撮るのは楽しいな」と僕は思う。シャッターの音は心地よいし、荷物も軽いから気分も軽い。(内田ユキオ「ライカとモノクロの日々」)

根底にあるのは、写真を撮ることの楽しさだ。

写真を撮っていて気持ちよくなることのできるカメラというものがある。

「それってライカですよね」彼女が僕のカメラに目を留めた。「写真をやっているんですか?」(内田ユキオ「ライカとモノクロの日々」)

ライカが象徴する人生というのは、どんな人生なんだろう?と、僕は考えてみる。

それは、きっと、日常生活の中に、当たり前にライカが登場してくる人生なのだ。

例えば、季節の変わり目をライカで感じるときのように。

でも僕は季節の変わり目の晴れた日が好きです。特に梅雨が明けて夏へ、あるいは秋が深まって冬へ、「たしかに季節は変わったんだな」と光から感じられるような日が、僕にとってのライカ日和です。(内田ユキオ「ライカとモノクロの日々」)

生活の中にカメラがあると、視点は無意識のうちにカメラのファインダーを意識するようになる。

人生の一瞬を「写真で表現しよう」と考えるようになるのだ。

これからは影にいても光を見よう、と。好きな女の子に電話をして、「ねえ、聞いてよ。今日、素敵なことがあったんだ。昼間に原宿を歩いていたらね……」と伝えようとするみたいに。(内田ユキオ「ライカとモノクロの日々」)

我々は、いつでも、自分が生きていることの意味を求めている。

自分が生きていることの意味を表現することは、決して簡単なことではない。

「東京は良いところですか?」僕はすぐに返事をすることができなかった。その問いは「東京での人生は幸せですか?」と訊かれているように感じた。(内田ユキオ「ライカとモノクロの日々」)

生きていることの意味を咄嗟に答えることのできる人が、この世の中に、どれだけいると言うのだろうか。

そもそも、生きているという行為自体が、そのまま自分探しの旅みたいなものではないか。

写真は思っていたよりもよく写っていた。履歴書に貼れば有利になるかもしれない。けれども僕らしい写真と呼べるようなものではなかった。(略)コンタクト・プリントに並んだ36もの自分の顔を見ると、僕は自分自身について何も知らないのではないかという気がしてきた。(内田ユキオ「ライカとモノクロの日々」)

だからこそ、我々は文章を書き続け、写真を撮り続けているのだ。

「いつか答えが見つかるかもしれない」という(ぼんやりとした)期待を抱きながら。

写真を撮ることは自分探しだという人がいるけれど、それができないから街を彷徨い、自分を映し出す何かを探しているんでしょうね。(内田ユキオ「ライカとモノクロの日々」)

結局のところ、スナップ写真を撮るという行為は、自分探しの行為でもある。

「自分を映し出す何か」を探して、街をさまよい続ける自分探しという行為。

撮影された写真の積み重ねの中に、我々は本当の自分の姿を見つけだすことができるかもしれない。

初めてカメラを手にしたときから写真を仕事にしたいと考えていたわけではない。小さな出会いの積み重ねや、何枚かの写真が僕をここに導いてきてくれた。(内田ユキオ「ライカとモノクロの日々」)

「スナップ写真で人生を表現することができる」という言葉の意味を、本書『ライカとモノクロの日々』は、わかりやすく伝えてくれる。

柔らかなトーンの懐かしい(雰囲気の)モノクロ写真で。

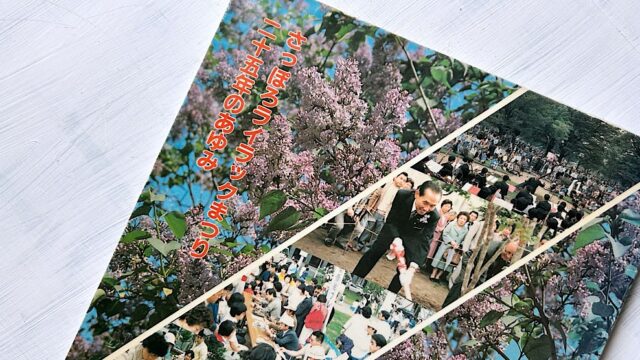

本書は2003年(平成15年)の発行だから、多くの写真は1990年代(の後半)に撮影されたものだろう。

スナップ写真は、被写体の中に時代を感じることができる写真だ。

説明ではなく「感じる」ことのできる時代。

1枚1枚のスナップ写真の中に、我々はあの頃の自分を探している。

それは、写真の中にいる被写体としての自分だったかもしれないし、あるいは、シャッターを切っている撮影者としての自分だったかもしれない。

僕が写真を撮り終えたとき、彼は「何よりも、いい曲を残したいんです」と言った。(内田ユキオ「ライカとモノクロの日々」)

一生懸命に生きている人々の息遣いが、この写真集からは伝わってこないだろうか。

さりげないスナップ写真の中に、誰かの人生があるということは、つまり、そういうことなのだ。

書名:ライカとモノクロの日々

著者:内田ユキオ

発行:2003/01/20

出版社:枻出版社(枻文庫)