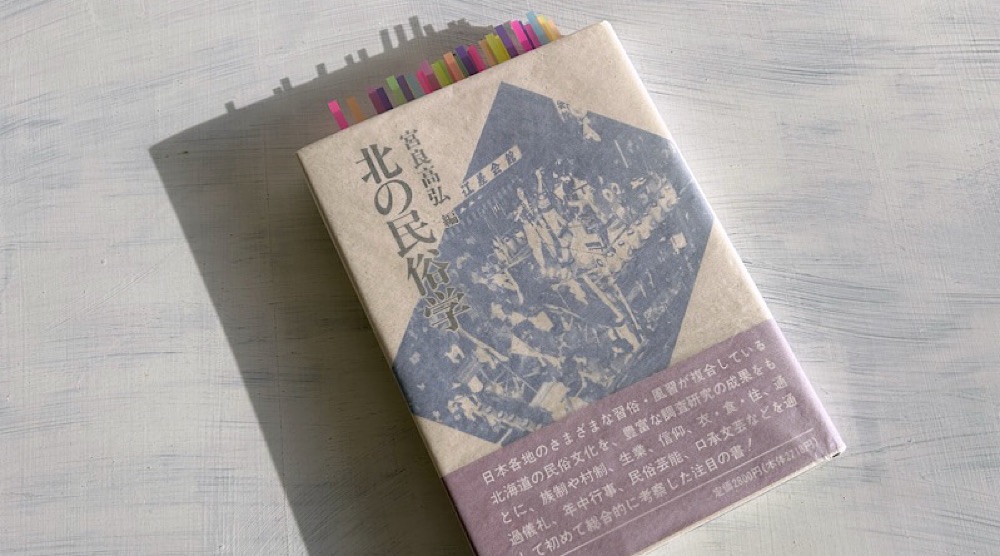

宮良高弘・編『北の民俗学』読了。

本作『北の民俗学』は、平成5年(1993年)8月に雄山閣出版から刊行された研究書である。

この年、編者は58歳だった。

平成初期の北海道民俗学ブーム

平成初期の頃、道内の各地域でローカルな歴史を振り返る一大ムーブメントがあった。

道内の各市町村が「開基100年」を迎えていたのだ。

例えば、明治23年(1890年)に「旭川・神居・永山」の3村が設置された旭川市は、1990年(平成2年)に開基100年を迎えている。

バブルの好景気で予算も潤沢だったためか、各市町村の歴史を綴った「市町村史」も、この時代に刊行されたものが少なくない。

札幌市の「さっぽろ・ふるさと文化百選」は、1988年(昭和63年)に札幌市創建120年を記念して選定されたものだが、高度経済成長期からバブル期にかけて失われていく歴史へのノスタルジーが、その背景にあった。

そのような時代に出版されたのが、本道では貴重な民俗学の研究書である『北の民俗学』である。

本書『北の民俗学』は、編者である札幌大学教授(宮良高広)をリーダーとする研究団体「北海道みんぞく文化研究会」の会員による論考が収録されている。

ちなみに、北海道の生活文化を掘り下げた研究誌『北海道を探る』は、北海道みんぞく文化研究会の会誌として、1982年(昭和57年)から1999年(平成11年)まで発行されたものだ。

本書『北の民俗学』は、北海道の民俗学研究を牽引してきた宮良高広とその仲間たちによる研究成果の集大成と言っていい。

長い歴史を持つ内地(主に本州のこと)や四国、九州、沖縄などと異なり、北海道は明治になって開かれた新しい地域である。

先住民族であるアイヌ民族の生活文化に対する研究が進む一方で、開拓期以降に北海道へ入植した人々の生活文化に対する研究は、あまり重要とは考えられていなかった(なにしろ、せいぜい100年ちょっとの歴史しかない)。

だから、(アイヌ民族の民俗とは異なる)北海道の民俗を研究するということは、北海道の開拓の歴史を研究するということと、(ほとんど)同義だったと言っていい。

明治以降の開拓村落の生活文化をとらえるためには、さまざまな母村文化を担った人々の移住定着過程の時間的ズレと、移住人口量を基準とする方法によって、文化複合度の習合形態のあり方を通して、村落の形成過程を把握する必要がある。(宮良高広「北海道の文化複合」)

北海道は、日本各地から移住してきた人々によって開かれた土地である。

様々な文化が北海道という開拓地を実験場として、明治時代という短期間に一気に融合された。

多様な文化が衝突し合うカルチャー・ショックが、移住民たちの間に絶えず発生していたのだ。

同じ地域に入植しても、生活文化は出身地域(母村)によって、大きく異なっていた(当たり前だが)。

例えば、岩見沢市の場合、山口県から126戸、鳥取県から105戸の士族移民が、明治時代に入植している。

山口県と鳥取県は、異なる風俗習慣があり、ここから同郷的な結合が生ずると同時に、他郷人に対する排他性が生じたという。たとえば、それぞれが別々に神社を建立し、個別に祭典を行っていた。(宮良高広「北海道の文化複合」)

出身地域(母村)の風習は、世代交代を繰り返す中で徐々に薄れていき、やがて「北海道式」とも呼ぶことができる、新しい文化が生まれる。

北海道の生活文化を探るということは、入植時からの変容を適切に考察することだったと言っていい。

そのために、民俗学の研究では必須とも言えるフィールド・ワークが、重要な意味を持っていた。

今ではサラリーマンのベッドタウン化している札幌市豊平区西岡地区は、明治二十二年の開基当初から昭和戦前までの移住者のうち、石川、福井、富山の北陸三県からの移住者が多いものの、出身母村は一四県と多岐に及んでいる。(宮良高広「北海道の文化複合」)

一見、平面的に見える札幌の場合でも、遺伝子レベル(入植者レベル)で検証していくと、多様な文化の集合体であることが分かる。

西岡は札幌大学の本拠地だから、北海道みんぞく文化研究会にとって重要な調査地域だった。

内地では重要な「本家」と「分家」の関係性は、北海道では脆弱である。

そもそも移住者には二、三男が多く、移住地で新たに成立した本家筋も、その多くは経済力としては創設分家と格段には違わなかった。その求心力・統合力も脆弱なものであり、入植以来、苦楽をともに体験した同郷・同族・同宗を機軸に培った相互依存関係は、構成員の激しい出入りと交代のもとで分断されたのである。(谷本一志「農村の経済と生活」)

特に開拓移民の場合、生活苦から離農する者も多く、親族としての結びつきを維持することは容易ではなかったらしい。

テレビドラマ『北の国から』は、開拓地(富良野市麓郷地区)を棄てて東京へ戻った離農移民の末裔を描いた物語である。

北海道では一族のことを「マキ」と呼ぶ。

マキについて一般的な解答としては、一族・同門などの解答がえられるが、実際にマキの語彙が使用される場合、「うちのマキ」あるいは家名を付して「A家のマキ」などの文脈で用いられる。(山内健治「家族・親族の構造」)

北海道の本家分家関係は、本州のものと比べて疑似的なものだった。

本家のことを「ホンケ」、分家のことをカマドワケするので「ベッケ」「カマド」と一般に称した。(山内健治「家族・親族の構造」)

カマドワケした分家まで含めて、(おそらくは北海道内の)一族のことを「イッキマキ」と呼ぶ。

移住者たちにとって北海道という未開地は、まさしく新しい歴史をスタートさせるための土地だった。

多くの人々が故郷を棄てて、(一族の歴史を)ゼロからスタートさせていたのである。

多様な北海道の民俗に正解はない

人の一生涯に関わる儀礼行事でも、北海道は多様だった。

妹背牛町の富山県出身者は「葬儀の時に棺桶に巻いた晒を用いると産が軽い」と、石川県出身者は「火葬の時に一緒に入れて焼いた硬貨を腹帯の中に入れておくと産が軽い」と言い伝え、妊婦のいる家では火葬した硬貨や棺桶に巻いた晒を家族の者が持ち帰る事例が昭和初期まで見られる。(小田嶋政子・石澤祐子「人の一生の儀礼」)

結婚の際には信仰が重要な意味を持つ地域もあった。

大正期の縁組は、近所や親戚からの話によって親同士が取り決めた。とくに門徒信仰の強い富山県や北陸地方を母村とする家は、同じ宗派の家との縁組が基盤であったため、事情があって異なる宗派の家に嫁がせることになると、門徒宗の親は「地獄に子供を落とすようなものだ」といって嘆いたという。(澤田幸子「衣の民俗」)

独特の風習は、札幌にもあったという。

例えば、手稲山口(現在の札幌市手稲区山口)は、明治10年以降に、山口県や広島県からの移住者によって拓かれた集落である。

札幌近郊にある手稲山口という地区では、婚礼に際してムコノシリニゲという習慣があった。婚礼日の午前中に婿方から嫁を迎えに行くことをムカイヨメといい、嫁宅では、デダチといって嫁の家族や親戚、友人が集まって宴席をもうける。このときに迎えにきた婿は嫁宅の人々に挨拶をすると、酒や料理をすすめられても、口にすることなく、あわてて逃げ帰るという慣わしで、集まっている人たちはそれを見て笑う。(澤田幸子「衣の民俗」)

北海道は多様なカルチャーの集合体だから、ひとつの集落においても、様々な風習が混在していた。

「北海道では~」とか「○○町では~」のような言い方が難しいところに、北海道の本質が隠されている。

統一スタイルの存在しないという実態こそが、つまり、北海道スタイルだったのだ(少なくとも戦前・昭和初期頃までは)。

戦後になると、高度経済成長期の日本列島改造論によって地域の画一化が進み、農村における改良改善運動の効果などもあって、北海道の多様性はほぼ失われてしまった(世の中はそれを「文明」と呼ぶ)。

このような住宅改善指導の動きに合わせて、昭和三十年頃から全道各地の農村に新生活運動が起こってくる。冠婚葬祭の簡素化を進める運動や婦人達を中心に台所や食生活の改善を目指す活動である。(住谷浩「住まいと居住空間」)

北海道らしい生活文化の探究とは、つまり、昭和30年代までが重要だったのかもしれない。

いわゆる「年中行事」についても、同様の傾向が確認される。

北海道の年中行事を語ろうとするとき、一言で表現できないのは、全国のさまざまな地域からの個々に移住した人々が、それぞれの母村の生活文化を今日まで継承しているからである。(小田嶋政子「年中行事と村の生活」)

例えば、正月の祝い方や節分の豆まきなどでも、その形態は出身地域によって様々だった。

七夕の「ローソクもらい」の風習は、主に市街地で定着したものらしい。

この日は小学生高学年までの子供たちによる「ローソクもらい」の習俗が、村々の市街地を中心に見られた。隣近所の五~七、八人の子供たちが集まり、夕方からちょうちんや缶とうろうを片手に「ローソクだせ、だせよ、ださないとカッチャクゾ、おまけにクイツクゾ」などと囃しながら、近所の家々をまわってローソクをもらい歩いた。ローソクもらいの習俗は、市街地から離れ、住宅が疎らな地域では行われていない。(小田嶋政子「年中行事と村の生活」)

自分の故郷に「ローソクもらい」の風習はなかったが、札幌の居住地では、現在でも七夕になると子どもたちが回ってくる(蝋燭ではなくお菓子などをあげるのが一般的だが)。

お盆の風習は、内地に比べて少ないらしい。

北海道に移住して後、自家から死者がでなかった理由で、墓や仏壇を近年まで持たなかった家も少なくない。このようなことからか、正月行事に比べて、盆中の細やかな母村からの儀礼や伝承はあまり多くなく、継承されている習俗は画一化されている。(小田嶋政子「年中行事と村の生活」)

年中行事の多様性は、食文化の多様性へとつながっている。

移住村にみられる年中行事食は、同一地域あるいは近隣同士であっても家ごとに偏差がみられ、それはほぼ出身母村が異なることに由来していると考えられる。(小田嶋政子「食の民俗」)

北海道女子短期大学(現在の北翔大学)の助教授だった小田嶋政子の論考には、食文化に関する女性視点からの考察が詳しい。

あるいは、我々の生活文化そのものが、実は女性を中心に成立していたということかもしれない。

北海道の民俗を総括すると、それは多様性というひと言に尽きる。

北海道の村落集落が道外の四六都府県からの移住者によって形成されていることから、北海道の生活文化は、極端ないいかたをすれば集落ごとに異なり、しかも、東北六県と新潟県を含む以上に広大な地域において、わずか一五〇カ地点の調査では、到底その生活文化の全容を解明することができなかったからである。(宮良高広「北海道民俗文化研究の現在」)

北海道の民俗を探求していくと、必ず、その広域性が大きな課題となってくる。

本道の広域性は、本道の多様性をより浮き彫りにする形となって、考察を複雑化させていくことになるからだ。

つまり、北海道の民俗研究は難しいということである。

一方で、その多様性故の複雑な構造こそが、北海道における民俗学の楽しさでもある。

多様な移住者たちによって培われた北の民俗に正解はない。

むしろ、驚くほど多様な正解があるということが、北海道の民俗学の正解ということなのだ。

本書『北の民俗学』は、こうした北海道における民俗研究の難しさを提起しているという意味において、貴重な報告書である。

なにより、現代からは失われた風習の記録は、北海道開拓の歴史を物語る貴重なドキュメンタリーでもあったのだから。

書名:北の民俗学

編者:宮良高広

発行:1993/09/05

出版社:雄山閣出版