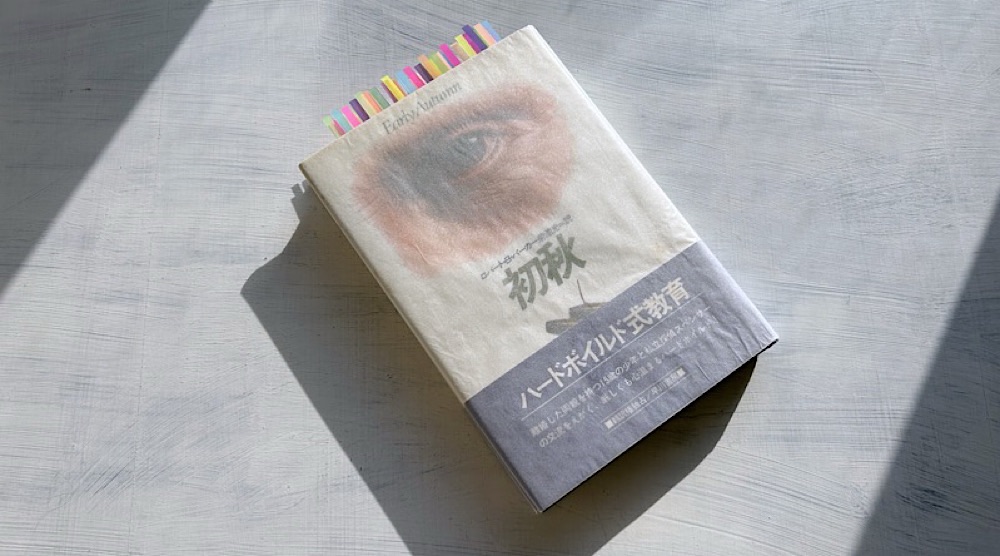

ロバート・B・パーカー『初秋』読了。

本作『初秋』は、1981年(昭和56年)に刊行された長篇小説である。

この年、著者は49歳だった。

原題は『Early Autumn』。

『ダンス・ダンス・ダンス』との共通点

秋なので秋らしい小説を読もうと思い、ロバート・B・パーカーの『初秋』を読み始めたら、真冬の場面から始まっていた。

私はオフィスの窓際に立って、一月の雨がしとしと降るのを眺めていた。気温十度で雪の気配は全くない。(ロバート・B・パーカー「初秋」菊池光・訳)

物語を読み終えたとき、この冬の場面は、ある意味の予兆だったことがわかる。

私立探偵スペンサー・シリーズとして人気の、この物語の主人公は、15歳の孤独な少年(ポール・ジャコミン)である。

「今度のことを、子供当人はどう思っているんですか?」「当然、母親といっしょにいたがっているけど、まだ十五なの。なにも言えないのよ。だから、父親が黙って連れてって、隠してるの」(ロバート・B・パーカー「初秋」菊池光・訳)

離婚した両親に振り回されながら彼(ポール)は、父親(メル・ジャコミン、40歳)からも母親(パティ・ジャコミン)からも自分が愛されていないことを知っている。

窓の方に顔を向けたまま、少年が言った。「ぼくはどっちと暮らしたっていいんだ。二人ともうわべだけだ。どっちだって同じだよ。どっちも不愉快な人間だ。ぼくは大嫌いなんだ」(ロバート・B・パーカー「初秋」菊池光・訳)

彼は孤独だった。

「どうだっていいじゃないか?」少年が言った。「あんたが気にかけることはないだろ? あんたには関係のないことだ。放っといてくれよ」(ロバート・B・パーカー「初秋」菊池光・訳)

少年を取り戻したあとも、恋人の男性(スティーヴン・コート)を優先する母親(パティ)に、主人公(スペンサー)は怒りを感じる。

だからこそ、彼は少年を放っておくことができなかったのだ。

「あの子はひどい状態なんだ。やせこけてる。判断を下す能力をまったく欠いている。確信があるのは、両親がばかだということだけだ」(ロバート・B・パーカー「初秋」菊池光・訳)

男らしい男であることにこだわり続けるスペンサーとしては、少年が男らしい男へと成長できないだろうことに苛立っていたのかもしれない。

成長に必要な条件は、何一つ備えていなかった。

「わかるかい? おれが言うのは、誰もあの子といっしょに時間を過ごしていない、ということだ。誰も、なにも教えていない、服装や外食といった簡単なことについてすら。無視されている」(ロバート・B・パーカー「初秋」菊池光・訳)

恋人(スーザン)の反対を押し切って、スペンサーはポールを暮らし始める。

彼自身がポールを教育することに決めたのだ。

「なんの準備?」「これから先、どういうことになろうと対応できる準備だ。きみが今のくだらない家庭生活から抜け出る途は、早く大人になることだから、どうせなら今から始めたらいい」(ロバート・B・パーカー「初秋」菊池光・訳)

孤独な少年(ポール)が生きる道は、毒親から独立して、一人きりで生きていくことだった。

「彼は短期間に大人になる必要があるんだ。独立できるようにならなければならない。彼にとってはそれが唯一の途なんだ。彼は十五歳で子供であることをやめなければならない。良心はくそみたいな人間だ。彼はこれ以上親に頼ることはできない。自立しなければならないのだ」(ロバート・B・パーカー「初秋」菊池光・訳)

福祉が頼りにならないことは、わかっていた。

「子供であることをやめる」ということ、それは人生の冬を生きるということでもあった。

「春は過ぎたんだ。ポールにとっては初秋だ。おれがうまくやれたら」(ロバート・B・パーカー「初秋」菊池光・訳)

作品タイトル「初秋」の意味が、ここにある。

スペンサーは、ポールに、ウェイト・リフティングを教え、ボクシングを教え、ジョギングを教え、一緒に家を建てることを教える。

「どうしてぼくのことを放っておいてくれないんだ?」私はまた彼の横に腰を下ろした。「なぜなら、お前さんが生まれた時からみんなが放ったらかしておいて、そのために今、お前は最低の状態にあるからだ。おれはお前をそのような状態から脱出させるつもりでいるんだ」(ロバート・B・パーカー「初秋」菊池光・訳)

二人が一緒に暮らし始めたとき、スペンサーは、ポールに、ポール自身の人生を説いてみせる。

既に、スペンサーは、少年ポールと、対等なひとりの男として接していたのだ。

「どういう意味?」「お前が関心を抱く事柄が一つもない、という意味だ。誇りを抱けることがまったくない。知りたいと思うことがない。お前になにかを教えたり見せたりすることに時間をさいた人間が一人もいないし、自分を育ててくれた人々には、お前が真似たいような点が一つもないのを見ているからだ」(ロバート・B・パーカー「初秋」菊池光・訳)

二人が人生を語り合うシーンは、ある意味で、この物語のクライマックスである。

それは、少年ポールにとって、まさしく人生の転機だったかもしれない。

「なにも、ぼくが悪いんじゃないよ」「そう、まだ今のところは。しかし、なにもしないで人から見放された状態に落ち込んでいったら、それはお前が悪いんだ。お前はもう一人の人間になり始める年齢に達している。それに、自分の人生に対してなんらかの責任をとり始めるべき年齢になっている。だからおれは手をかすつもりでいるのだ」(ロバート・B・パーカー「初秋」菊池光・訳)

あるいは、スペンサーの主張は、15歳の少年に対するものとして厳しすぎたかもしれない。

それでも、スペンサーは言わなければならなかった。

一人の責任ある男として。

「自立心だ。自分自身を頼りにする気持ちだ。自分以外の物事に必要以上に影響されないことだ。お前はまだそれだけの年になっていない。お前のような子供に自主自立を説くのは早すぎる。しかし、お前にはそれ以外に救いはないのだ。両親は頼りにならない。両親がなにかやるとすれば、お前を傷つけることくらいのものだ。お前は両親に頼ることはできない。お前が今のようになったのは、彼らのせいだ。両親が人間的に向上することはありえない。お前が自分を向上させるしかないのだ」(ロバート・B・パーカー「初秋」菊池光・訳)

両親の愛情を得ることができずに育てられた少年ポールの姿は、村上春樹の長篇『ダンス・ダンス・ダンス』(1988)に登場する美少女(ユキ)の姿と重なる。

おそらく、『ダンス・ダンス・ダンス』は、本作『初秋』のプロットを借用したものだったのだろう(少なくとも、プロットの一部において)。

ポールの両肩が震え始めた。「それ以外に途はないんだよ」泣いていた。(ロバート・B・パーカー「初秋」菊池光・訳)

『ダンス・ダンス・ダンス』でユキが泣くのはハワイだった。

「私どうすればいいの?」「成長するしかない」「したくない」「するしかないんだ」と僕は言った。「いやでもみんな成長するんだよ。そして問題を抱えたまま年をとってみんないやでも死んでいくんだ。昔からずっとそうだったし、これからもずっとそうなんだ。君だけが問題を抱えているわけじゃない」(村上春樹「ダンス・ダンス・ダンス」)

(1980年代の)村上春樹には、いろいろな物語の美味しいところが、盛りだくさんに盛り込まれている。

「おれは今、ダンキンのドーナツが無性に食べたい」(略)ポールがコーヒーとドーナツを買って戻ってきた。私にはプレイン・ドーナツ。自分はボストン・クリームを二つ──よくあんなものが食べられるものだ。(ロバート・B・パーカー「初秋」菊池光・訳)

ダンキン・ドーナツを好きだったのは、『ダンス・ダンス・ダンス』の主人公だけではなかった。

だからこそ、我々は(1980年代の)村上文学を愛し続けているのだろう。

本作『初秋』には、そんな村上春樹の小説に通じるシンパシーがある。

男らしく生きるということ

村上春樹の小説に通じるものは、孤独な少年の存在だけではない。

軽口をたたく主人公(スペンサー)像は、いかにも、青春三部作や『ダンス・ダンス・ダンス』に登場する主人公像をイメージさせる。

彼は私を見ていた。エレイン・ブルックスが私を見ていた。鏡があったら、私は自分で自分を見たにちがいない。(ロバート・B・パーカー「初秋」菊池光・訳)

気の利いた文章が随所に登場するのは、いかにも村上春樹的だ(というか、村上春樹がスペンサー的なのだが)。

「どうして探偵をやってるの?」「誰かが言ったように、歌も踊りもできないからだ」(ロバート・B・パーカー「初秋」菊池光・訳)

他者をからかうかのような言動が、実は、自分自身を守るための手段にしかすぎないことを、我々は知っている。

そう、スペンサーは必要以上に、自分を強く見せつけようとしていた。

私は運転しながら胸を大きくふくらませて、重々しい口調で言った。「男は、こうと決めたことは守らなきゃならねえんだ」(ロバート・B・パーカー「初秋」菊池光・訳)

スペンサーは、(ある意味において)とことんにストイックだ。

彼ほど、自分に厳しい男はいないかもしれない。

「どういう意味?」居間の階段の明かりの中に下りてきた。「自分でルールを決めても、そのルールがつねに通用するとは限らないのだから、いずれは自分がそのルールを破ることがわかっている、という意味だ」(ロバート・B・パーカー「初秋」菊池光・訳)

スペンサーの生き方を、誰よりも理解しているのが、ライバルにして親友のホークだった。

「彼は必ずくるよ、坊や」ホークが言った。「なにをするか、明らかにわかっているのがスペンサーの特徴なんだ。なにかする、と彼が言う。必ずやるよ」ホークが首を振っていた。「ばかなんだ」(ロバート・B・パーカー「初秋」菊池光・訳)

自分の不利益になると分かっていても、正しい(と自分が思う)行動から抜け出すことができない。

それも、村上春樹の小説に登場する主人公たちと共通する、彼の不器用さだっただろう(そんな不器用な生き方に読者は惹かれる)

ある意味で、それは、タフな男として生きることを決めたスペンサーの覚悟だったかもしれない。

「わたしが欲しくないのね」かすれた声で言った。「もちろん、欲しい。目につく美しい女性はみんな欲しい。それに、彼女たちに恥骨を突き付けられると、おれは血が騒ぐ。しかし、こういうやり方は通用しないんだよ、ベイビイ」(ロバート・B・パーカー「初秋」菊池光・訳)

彼はもちろん(一人の男として)美しい女性が好きだった。

ドアが大きく開いた。彼女は聞いていたとおりだったが、予想以上の美人であった。それに、胸が大きい。その点は、ドリイ・パートンだって同じだ。(ロバート・B・パーカー「初秋」菊池光・訳)

本作『初秋』は(タフな)男の教科書でもある。

男はいかにしてタフな男として生きるかということが、この物語に提示されている。

「例えば、おれは他人の期待の裏をかくことに力を注ぎすぎる」「よくわからないな」「そんなことはどうだっていいんだ。要は、自分はこうあるべきだ、という考えにとらわれないことだ。自分にできるものなら、自分の気に入っていることをするのがいちばんいい」(ロバート・B・パーカー「初秋」菊池光・訳)

少年ポールへの投げかけは、作者から読者への投げかけでもある。

「しかし、難しい言い方かもしれんが、それが人生というものなんだ。どういうことが起きるか、誰にもわからない。人生をいちばん賢明に過ごすのは、その点を認めて、自分としてできる限りのことをしたら、あとはなにが起きようと対処できる状態にある人たちだ。ある男が言ったように ”すべては用意のいかんにかかっている” 」「誰が言ったの?」「ハムレット」(ロバート・B・パーカー「初秋」菊池光・訳)

シェイクスピアの引用は、レイモンド・チャンドラー(というか、フィリップ・マーロウ)へのオマージュだったかもしれない。

「それで、彼に頼みたい仕事があるんだ」私は相手を見たまま初めの五ドルの上にもう一枚五ドルのせた。いつか映画でハンフリイ・ボガートがやったのを真似た。(ロバート・B・パーカー「初秋」菊池光・訳)

ハンフリー・ボガートは、映画『三つ数えろ』(1946)で、フィリップ・マーロウを演じている(原作は『大いなる眠り』)。

スペンサーも、フィリップ・マーロウに憧れていたのだ。

私立探偵スペンサーの魅力は「知的なマッチョ」というところにある。

私はオフィスで机に足をのせ、窓を開け放して春の空気を楽しみながら、バーブラ・タックマンの『ア・ディスタント・ミラー』を読んでいた。(ロバート・B・パーカー「初秋」菊池光・訳)

アメリカの歴史家(バーバラ・タックマン)の『ア・ディスタント・ミラー』は、『遠い鏡―災厄の14世紀ヨーロッパ』として、2013年(平成25年)、徳永守儀の訳により朝日出版社から刊行された。

この物語のスペンサーは、とにかく、『ア・ディスタント・ミラー』を読み続けているのが印象的だ。

彼は、ポール少年に、サリンジャーを読むように勧める。

私にすすめられて彼が出かけ、ボストン公共図書館へ歩いて行き、私のカードを使って『ライ麦畑でつかまえて』を借り出した。(ロバート・B・パーカー「初秋」菊池光・訳)

スペンサーが好きなものは読書だけではない。

もちろん、彼は歴史が好きだった。

寒い夜だ。人はみんな家にこもっている。レキシントンは名前から受ける印象どおりの通りだ。白い植民地時代風の家がたくさんあって、その多くは当時のものである。緑色の鎧戸、丸窓、小さなガラス窓。(ロバート・B・パーカー「初秋」菊池光・訳)

ちょっとしたディテールが、物語に立体感を与えている。

それは、同時に、物語の語り手でもある主人公(スペンサー)自身の立体感だ。

「おれは人工のものが好きなんだ、人々が造る物が。建築物が好きだ。シカゴへ行くと、建物を見るのが楽しみだ。アメリカ建築の歴史を見ているような気がする」(ロバート・B・パーカー「初秋」菊池光・訳)

大人の知性とは、つまり、魅力的な男に必要なスキルということだ。

彼は、既成の価値観に縛られたりしない。

常に自分のルールに従って生きるのが、スペンサーという生き方だったのだ。

「二度とおれの知り合いに近づくな。二度と誰かをよこすな。わかったか?」ホークが言った。「それじゃ、だめだ。殺さなきゃだめだ」(ロバート・B・パーカー「初秋」菊池光・訳)

一方で、男らしい生き方にこだわるスペンサーの人間的な弱さを際立たせているのは、ホークの冷徹さだ。

「おれは、床に倒れている男は殺せない」ホークは、首を振り、開いているドアを通して工場の床につばを吐くと、ハリイのひたいの真ん中を撃った。「おれは殺せる」(ロバート・B・パーカー「初秋」菊池光・訳)

スペンサーの生き方を通して、少年ポールは、人生を学んでいく。

「自立する。両親から離れる。自分の力で生きてゆく。十五歳で大人になる」「九月で十六になるよ」「それ以上に年をとることになる。さっ、なにか食べて、寝よう」(ロバート・B・パーカー「初秋」菊池光・訳)

いつしか、季節は秋を迎えていた。

彼が最後の列を打ち付け終わると、私は棟木覆いをもって梯子を上り、両端から中央に向かって進みながら二人で打ち付けた。初秋の陽光が暖かく背中に降り注いでいる。(ロバート・B・パーカー「初秋」菊池光・訳)

それは、少年ポールにとっての初秋だったかもしれない。

彼は、これから人生の冬を迎えようとしていたからだ。

一人きりで生きていかなければならない、男の冬を。

「オーケイ」声がかすかに震えていた。私が小屋のドアを開けると、台所の明かりでポールの顔の涙が見えた。彼は涙を隠そうとはしなかった。私は彼の肩に腕を回した。「もうすぐ冬になる」(ロバート・B・パーカー「初秋」菊池光・訳)

いつかは、誰もが通らなければならないその季節を、ポールは少しだけ早く迎えようとしていた。

そのための術を、彼はスペンサーという生き方から学んだのだ。

「お前は努力して追いつかなければならない。しかし、必ず追いつける。たった一夏で自分がやったことを考えてみろ」「ただし、ぼくはなにも自分のものにすることができなかった」「できたよ」「なにを?」「人生だ」(ロバート・B・パーカー「初秋」菊池光・訳)

大人への道を歩き始めた少年の、一瞬の輝き。

それは切なすぎるだけに美しい(少なくとも、男のセンチメンタリズムとして)。

本作『初秋』は、数あるスペンサー・シリーズの中でも、名作として評価の高い作品である。

ロバート・B・パーカーのファンとして有名な浜田省吾のアルバム『初秋』も、この物語にインスパイアされたものだっただろうか。

書名:初秋

著者:ロバート・B・パーカー

訳者:菊池光

発行:1983/08/15

出版社:早川書房