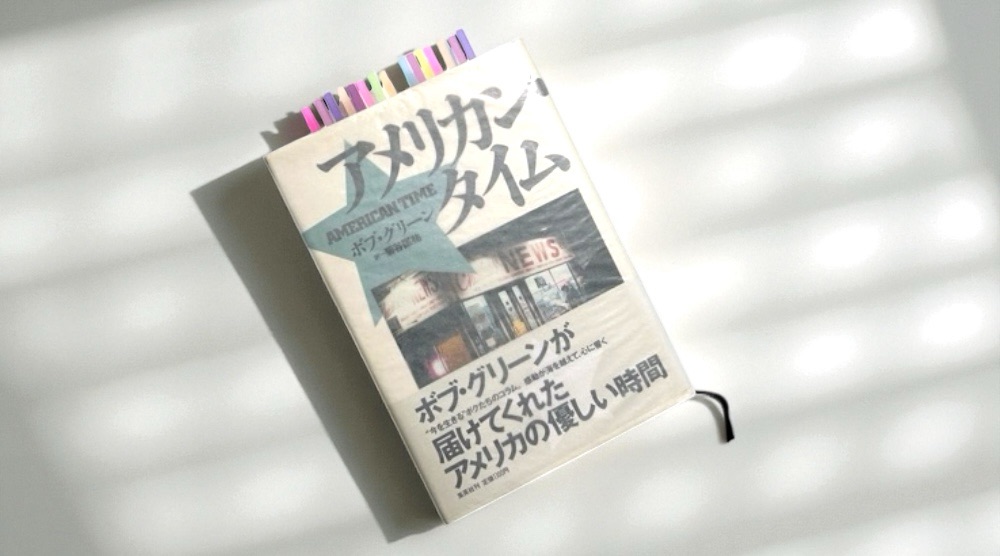

ボブ・グリーン『アメリカン・タイム』読了。

本作『アメリカン・タイム』は、1988年(昭和63年)2月に集英社から刊行されたコラム集である。

この年、著者は41歳だった。

現代アメリカ社会を伝えるジャーナリスト

1980年代、アメリカ文化が人気だった。

『ポパイ』を読んだ若者たちは、アメリカン・カルチャーに夢中になった。

アメリカの若手小説家の本が売れ、アメリカのコラムニストの著作が書店に並んだ。

1980年代は「コラム」の時代でもあった。

小説でもエッセイでもない、アメリカの「コラム」が、日本の読者から篤く支持されたのだ。

その代表選手と言っていいアメリカのコラムニストがボブ・グリーンである。

ポップ・カルチャーの偶像であるマドンナは、世界各国へのコンサート・ツアーを始めたところである。新しいレコードも出した。’87年8月には主演映画「Who’s That Girl」も封切られる予定(日本公開は10月)である。(ボブ・グリーン「マドンナ、大嫌い」菊谷匡祐・訳)

ボブ・グリーンはジャーナリストだった。

政治や経済を伝えるジャーナリストではない。

ボブ・グリーンは、現代アメリカ社会を伝えるジャーナリストだった。

たくさんのコラム集が、日本でも出版された。

今、読み返してみる彼のコラムには、どのページにも80年代のアメリカがある。

例えば、80年代のポップ・カルチャーを象徴する女性ミュージシャン(マドンナ)について。

つまり、マドンナは’87年夏、何かと話題の的になるだろうということなのだ。こういう事実がこれまで、すくなくともひとりの人間を不幸に陥れてきた。(ボブ・グリーン「マドンナ、大嫌い」菊谷匡祐・訳)

ただし、ボブ・グリーンは芸能記者ではない。

彼が書いているのは「マドンナ」そのものではなく、世界中を席巻した「マドンナ現象」によって不幸になった、もう一人の「マドンナ」についてである。

「しかし、まったく突然、名前がマドンナだという理由で、わたしは人の注意を惹くようになりだしたんです。知らない人に紹介されたりすると、相手は “あなたは『処女みたい(ライク・ア・バージン)』なんですか?” といったり、”ヘソを見せてもらえますか?” とかいうんです」(ボブ・グリーン「マドンナ、大嫌い」菊谷匡祐・訳)

マドンナ現象の裏側で起こっていることに、ボブ・グリーンは注目した。

彼が採りあげるのは、多くの場合、無名の一般人だった(あるいは、かつての有名人だった)。

ボブ・グリーンは、アメリカ社会で生きる人々を書き続けた。

マドンナ・A・ウォルシュは、歌手マドンナのイメージの大部分がセックスと結びついて築かれていることを承知している。「ボーイフレンドの家で夜明かしすることがいいことだろうなんて、わたしは夢にも思いません」(ボブ・グリーン「マドンナ、大嫌い」菊谷匡祐・訳)

マドンナ現象ではないマドンナの存在に、人々は共感した。

それが、つまり、ボブ・グリーンのコラムである。

ボブ・グリーンは、一般市民の感覚から、アメリカ社会にアプローチしていたのだ。

テレビ番組『幸運のくるま』でゲーム・ボードの文字板を裏返すだけの仕事をしていた女性(ヴァンナ・ホワイト)は、ボブ・グリーンのコラムに採りあげられることによって、全米のアイドルとなった。

「何が起こったのか、わたし、いまでも信じられないわ」と彼女はいった。「スーパーマーケットへ行くでしょ、するとたくさんの雑誌の表紙から、わたしがわたしに微笑みかけてくるんですもの……」(ボブ・グリーン「全米のアイドル」菊谷匡祐・訳)

根底に流れているのは、根強い「アメリカン・ドリーム神話」である。

ニュージャージーに住む画材のセールスマン(ジョン・シアリング)は、36歳にして自分の夢を実現させた。

子供のころから彼は、人生にひとつの目標を定めていた──テレビ番組『トゥナイト・ショー』の冒頭で、”さあ、ジョニーです” と叫ぶことだった」(ボブ・グリーン「アメリカン・ドリーム」菊谷匡祐・訳)

1980年(昭和55年)から、ジョン・シアリングは800通の手紙を書いて、テレビ局へ送り続けた。

「何であれ成功しようと思ったら、目標を持たなくちゃね」と彼はいう。「その目標は、だれにも邪魔させるわけにはいかないんだ」(ボブ・グリーン「アメリカン・ドリーム」菊谷匡祐・訳)

80年代、人々は今日よりも明日を夢見ることが大好きだったのかもしれない。

アメリカン・ドリームの象徴がブルース・スプリングスティーンだった。

ぼくらが話題にしていたのは、いうまでもなく、1975年から’85年までの、ブルース・スプリングスティーンの新しい5枚組の “ライブ・アルバム” のことである。’86年11月10日の月曜日、発売初日にしてこの箱入りのアルバムは、100万セット以上も売れてしまった。(ボブ・グリーン「ブルース・スプリングスティーン現象」菊谷匡祐・訳)

全米が(というか、おそらく全世界が)、ブルース・スプリングスティーンに熱狂していた。

こういうニュースが、アメリカ中で新聞を大きく飾っていた。発売日の月曜日、ブルース・スプリングスティーンがベッドから起きだす前、彼はすでに、たいていの人が100年かかって貯めたいと願っている以上の金を、あっさり稼ぎだしていたのだ。(ボブ・グリーン「ブルース・スプリングスティーン現象」菊谷匡祐・訳)

作者が注目しているのはブルース・スプリングスティーンではない。

ブルース・スプリングスティーンを神と崇めたてるかのような「ブルース・スプリングスティーン現象」についてである。

もっと正確に言うと、「聖ブルース」を信奉する「ブルース信者」たちのことを書きたくて、作者は我慢できなかったのだ。

これまでもう何年も、ぼくはスプリングスティーンの賛美者たちから情熱的な手紙を受けとっている。(略)その種の手紙をぼくは読まないようにしている。スプリングスティーン・ファンの彼への帰依ぶりがめんめんと述べられていて閉口させられるからだ。(ボブ・グリーン「ブルース・スプリングスティーン現象」菊谷匡祐・訳)

逆説的にこの文章は、80年代におけるブルース・スプリングスティーンというスーパースターを的確に描き出した。

「ボス」が「神様」だった時代の、ブルース・スプリングスティーンのことを。

もちろん、ブルース・スプリングスティーンは、最初から「聖ブルース・スプリングスティーン」だったわけではない。

彼にも「エルヴィス・プレスリー」という神様がいて、その頃は、彼もまた一人の信者にすぎなかったのだ。

グレースランドのライブが終わった夜、ブルース・スプリングスティーンは、エルヴィス・プレスリーの自宅を訪問した。

「それでぼくは彼らにいったんだ──自分はギター・プレイヤーでバンドも持っていること、その晩、街で演奏したばかりで、レコードも何枚か出してるんだって」(ボブ・グリーン「スプリングスティーンを理解する」菊谷匡祐・訳)

スプリングスティーンが面会したのは、エルヴィス・プレスリーではなく、エルヴィスの自宅を警備する警備員たちだった。

『タイム』と『ニューズウィーク』の表紙にまでなったロック・スター(ブルース・スプリングスティーン)も、エルヴィス邸の警備員の前では、世界中にいるだろうエルヴィス信者の一人でしかなかったらしい。

ボブ・グリーンが注目するのは、神様たるブルース・スプリングスティーンではなく、エルヴィス信者の一人だった頃のブルース・スプリングスティーンである。

エルビスは人びとの人生にとって重大な意味を持つ──とぼくがなぜ思うのかときどき訊かれる。それに答えるには、スプリングスティーンの言葉に倣うのがいいと思う。「だって、ぼくは本物のエルビスに会うつもりだったわけじゃないから。だけど、いずれにしても、彼が登場してみんなの耳に何か夢をささやき、ぼくたちはみんな、それで夢をみてたわけさ」(ボブ・グリーン「スプリングスティーンを理解する」菊谷匡祐・訳)

そして、エルヴィス・プレスリーに代わって、人々の耳元で夢を囁やく新しい神様が登場した。

それが、1986年(昭和61年)の発売初日に『The “Live” 1975-1985』を100万セット以上も売り上げた「聖ブルース・スプリングスティーン」だったのだ。

アメリカという国がひとつの物語だった時代

ときに、ボブ・グリーンは、アメリカ社会を離れて、極めて個人的な告白をしている。

「ぼくは40歳の誕生日なんかどうでもいいさ」とぼくはいい返した。(略)「ボビー」と母は続けた。「バカなこというんじゃないわ。今日はあなたの40歳の誕生日なのよ」(ボブ・グリーン「ああ、40歳!!」菊谷匡祐・訳)

40歳になることを受け容れられない40歳のコラムニスト(ボブ・グリーン)。

それは、ジェームズ・ボンドよりも年上になることを受け容れられない、中年のアメリカ人男性の姿だったかもしれない。

そのニュースというのは、今後ロジャー・ムーアに代わってジェームズ・ボンドに扮することになった俳優についてのものである。記事には俳優がティモシー・ダルトンという名で、年齢が38歳であると書いてあった。(ボブ・グリーン「ぼくより若いJ・ボンド」菊谷匡祐・訳)

38歳のジェームズ・ボンドの登場は、39歳であるコラムニストを激しく動揺させた。

なぜなら、ジェームズ・ボンドの本を読み、ジェームズ・ボンドの映画を観ながら育ってきた彼にとって、ボンドはいつでも彼より年上だったからだ。

問題は、ぼく自身が若いと思っているからである。ジェームズ・ボンドに扮することになる人物と同じく38歳の人が、ぼくの目にはとても年をとって見えることだ。(ボブ・グリーン「ぼくより若いJ・ボンド」菊谷匡祐・訳)

ロナルド・レーガンが成功した理由のひとつは、彼が誰よりも年上だったからだ。

多くの国民に「自分たちは年を取ってしまった」と思わせない存在。

極めて個人的な感想を書いているように見せながら、ストーリーはやがてアメリカ国民の話へとつながっていく。

その頃、アメリカでは「コロナ・ビール」がブームになっていた。

夏の初めごろから、ブームは過熱した。アメリカ中のレストランやバーが、コロナ・ビールを切らしてしまい、至急配達してくれるよう追加注文を出した。(ボブ・グリーン「ミステリー・ビール」菊谷匡祐・訳)

人々は、ライムの輪切りをビンの中に押しこみながら、次々とビールを飲み干していった。

この人物も子供のときにフラフープで遊んだことがあっただろうと思うが、あのときと同じように、’86年はコロナ・ブームが襲ってきたのだ。どこへ行ってみても、バーではみんなライム割りコロナをすすっているのである。(ボブ・グリーン「ミステリー・ビール」菊谷匡祐・訳)

日本で「ドライ・ビール」のブームを巻き起こすことになる、アサヒの「スーパー・ドライ」が発売される直前、アメリカではコロナ・ビールがブームだった。

いつでも、どこかで、何かが流行しては、新しい「現象」を生み出していた。

ブームを支えているのは、今日を生きる一般市民たちである(ブームの仕掛け人がどこかに隠れていたとしても)。

ボブ・グリーンは、不特定多数のアメリカ人の中で生きているたった一人のアメリカ人に寄り添いながら文章を綴った。

かつてグリーン・ベイのラインバッカーだったトミー・ジョー・クラッチャーは、1967年(昭和42年)の第1回スーパー・ボウルの出場記念指環を紛失していた。

人妻たちとの乱交パーティーの中に、大切な指輪は消えてしまったのだ。

やがて、思い出の指輪は、見知らぬ誰かの手によって売りに出されることになる。

ボブ・グリーンの取材に、指輪の売り手は、既に最高1万8千ドルの値が付けられていることを明かした。

「なんてことだ」と彼はいった。「確かにノスタルジーは感じるさ。でも、1万8千ドルもの価値があるノスタルジーってわけじゃない。わたしは買わないと彼に伝えてくれたまえ──幸運を祈るとも、ね」(ボブ・グリーン「思い出の指輪」菊谷匡祐・訳)

おそらく、それが人生というものなのだ。

少なくとも「おそらく、それが人生というものなのだ」と感じさせるだけの物語が、ボブ・グリーンのコラムの中にはある。

1967年に映画の『卒業』が封切られたとき、何百万というアメリカの若者がスクリーンを眺め、そこに自分たちの姿が描かれているのを認めて、深い共感を覚えたものである。ダスティン・ホフマンが──これは彼の映画初主演だった──カメラの前に現れると、それは魔法のようだった。(ボブ・グリーン「『卒業』から20余年」菊谷匡祐・訳)

ボブ・グリーンが重視していたのは、人々の共感である。

人々の共感に訴える作品を書くために、ボブ・グリーンはアメリカを綴った。

特別な細工は何もいらない。

アメリカという国が、それだけでひとつの物語だったのだ。

あの頃、日本の若者たちは、ボブ・グリーンのコラムに引き寄せられるようにして、アメリカという国へと引き寄せられていった。

ブルース・スプリングスティーンだけじゃない。

シンディ・ローパー、ハルク・ホーガン、ウディ・アレン。

アメリカン・カルチャーは、どこまでも輝いていて、そして未来的だった。

未来はアメリカにあったのだ。

あれから40年近い時間が過ぎて、アメリカン・ドリームは幻想だったことに、我々は気づき始めている。

ロナルド・レーガンも、ジョン・ジョン(ジョン・F・ケネディ・ジュニア)も、夢の中へと消えた。

ボブ・グリーンのコラムの中で、きらめくように踊っているアメリカン・ドリームたちは、いったい、どこへ行ってしまったのだろうか?

書名:アメリカン・タイム

著者:ボブ・グリーン

訳者:菊谷匡祐

発行:1988/02/25

出版社:集英社