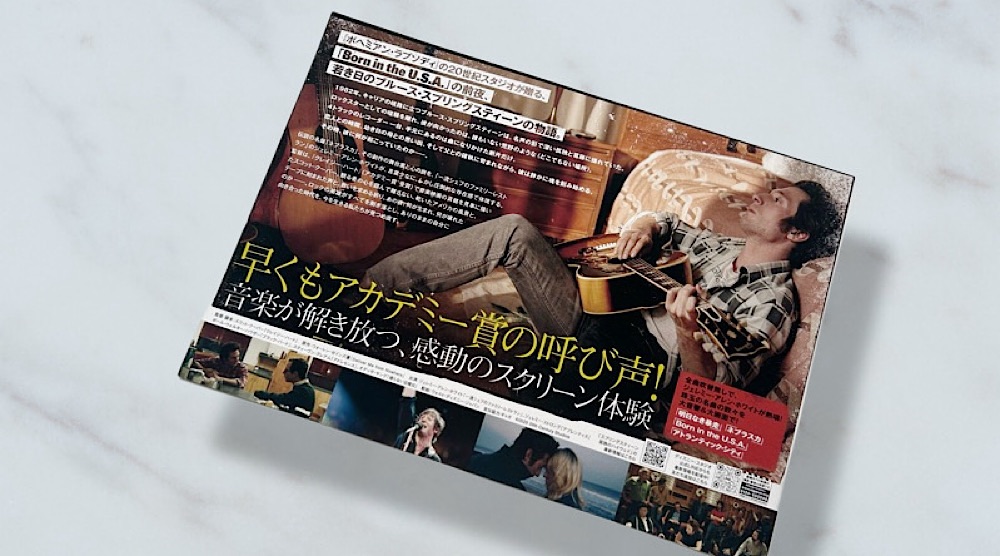

映画『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』鑑賞。

本作『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』は、2025年11月14日(金)に公開された伝記映画である。

原題は「Deliver Me from Nowhere」。

この年、ブルース・スプリングスティーンは76歳だった。

監督はスコット・クーパー、主演のブルース・スプリングスティーン役はジェレミー・アレン・ホワイト。

自傷行為だった『ネブラスカ』

映画『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』を観た後で、改めて、ブルース・スプリングスティーンの自伝『ボーン・トゥ・ラン』(2016)を読み返してみた。

映画は、『ザ・リバー』のツアーが終わって、郊外の住宅へ引っ越すところから始まっている。

『ザ・リバー』のツアーのあと、おれはニュージャージーに戻った。ロード中に農家の家から追い出され、コルツ・ネックのランチハウスに移った。下見もせずに借りたのだが、なかなかないい貯水池のほとりに建っていた。(ブルース・スプリングスティーン「ボーン・トゥ・ラン」小林さゆり・訳)

彼が故郷の近くから離れられないのは、「自分の物語」を書く必要があったからだ。

おれはいまだに故郷の町からほんの一〇分のところ、自分の縄張りに住んでいた。当面はニューヨークにも、ロンドンにも、ロサンジェルスにも、パリにも行かないつもりだった。自分の場所のように感じる故郷にとどまり、自分の語るべき物語を語るつもりだった。(ブルース・スプリングスティーン「ボーン・トゥ・ラン」小林さゆり・訳)

アルバム『明日なき暴走』(1975)に続き、『ザ・リバー』(1980)が売れていた。

シングル「ハングリー・ハート」(1980)がヒットし、成功者になったことで、ブルース・スプリングスティーンは悩み始める。

おれが手にした成功と経済的な安定は比較的つつましいものだったが、それでもおれの生活はおれが歌にする人々の生活とはかけ離れてしまった。それがおれは不安だった。(略)その世界に住んでいるのは誰なのか、おれとどんな関係があるのか。知り合いなどひとりもいなかった。(ブルース・スプリングスティーン「ボーン・トゥ・ラン」小林さゆり・訳)

彼は書こうとしていたのは、少年時代の自分が生きている世界だった。

過去の蜘蛛の巣にからめ取られて、子供時代に歩いていた世界に目を向けた。いまだになじみがあり、おれに呼びかけてくる世界に。『ネブラスカ』は、自分の子供時代とその謎について知らないうちに考えていたのがきっかけでできた。(ブルース・スプリングスティーン「ボーン・トゥ・ラン」小林さゆり・訳)

物語の中心となったのは、父親との緊張した親子関係である。

映画では、スティーヴン・グレアムが父親(ダグ・スプリングスティーン)を演じた。

おれを見るとき、親父には、見えている必要のあるものが見えていなかった。これはおれの罪だ。(ブルース・スプリングスティーン「ボーン・トゥ・ラン」小林さゆり・訳)

酒に溺れた父親の歪んだ愛情は、ブルース少年の心の深いところに傷となって残った。

PTSD(心的外傷後ストレス障害)である。

ロック・スターとなったブルースは、自分の過去の傷を掘り下げていく。

「マンション・オン・ザ・ヒル」「ユーズド・カー」「僕の父の家」はどれも家庭内の出来事から生まれた曲だ。ブラックなおとぎ話を作りたかったのだ。ジョン・リー・フッカーやロバート・ジョンソンの曲を念頭に置いていた。(ブルース・スプリングスティーン「ボーン・トゥ・ラン」小林さゆり・訳)

ジョン・リー・フッカーの影響は、映画の中で、ライブハウス「ストーン・ポニー」における「Boom Boom(ブーム・ブーム)」の演奏シーンとして再現されていた。

リトル・リチャード「Lucille(ルシール)」と合わせて、12月5日発売予定のオリジナル・サウンドトラックにも収録予定となっているので楽しみ。

『ネブラスカ』は、日本製の4トラックレコーダー、タスカム144によって録音された。

デモテープが完成すると、レコーディングスタジオに行き、バンドを入れて全曲を録音しなおし、ミックスした。聴いてみると、作ったものを壊しただけと気づいた。きれいなサウンドになり、高品質にはなったが、独特の雰囲気や本物らしさからは遠ざかってしまった。(ブルース・スプリングスティーン「ボーン・トゥ・ラン」小林さゆり・訳)

「高品質ではない音」をレコードで再現するということは、簡単な作業ではなかったらしい。

そもそも『ネブラスカ』は泥くさい素朴な録音で、LPでの商品化も危ぶまれた。ひずみがあり、ハウリングを起こし、通常の録音機材に革命を宣言するようなものだった。(ブルース・スプリングスティーン「ボーン・トゥ・ラン」小林さゆり・訳)

「カセットテープ版でのみリリースする」というプランもあったという。

やがて、チャック・プロトキンが、アトランティック・スタジオにあった原盤を製作するための古いカッティング旋盤を見つけだしてきて、ハイファイ録音ではない最新のレコードが完成した。

寝室で録音した『ネブラスカ』が商品になるまでの過程が、本作『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』におけるストーリーの大きな柱となっている。

根底にあるのは、少年時代のトラウマだった。

映画の終盤で、ブルースは父親と和解するが、果たして、彼は自分自身の傷痕を克服することができたのだろうか?

おそらく、できなかったのではないだろうか?

なぜなら、彼は、その後も自分の中の「闇」を向き合いながら生き続けていくことになるからだ。

ブルース・スプリングスティーンの人生は、まさしく「生き延びる」という言葉にふさわしい人生だった。

古い傷痕を掘り起こして『ネブラスカ』というアルバムを完成させる行為は、ある意味において「自傷行為」だったとも言える。

あるいは、『ネブラスカ』は、ブルースのトラウマを癒す療養行為になり得たのかもしれない。

しかし、彼は再生することはできなかった。

そこに、ブルース・スプリングスティーンという生き方の難しさがある。

新しい自分を乗り越えるために彼が必要としたのは「Born in the U.S.A.」だった。

自分の中の闇を(父親の中の闇を)「アメリカの中の闇」へとさらに掘り下げていくことによって、ブルースは新しい自分を克服しようとしていたのである。

父親代わりだったジョン・ランダウ

ブルース・スプリングスティーンが『ネブラスカ』を完成させるにあたり、重要な役割を果たした人物が、映画の中では二人登場している。

ジェレミー・ストロング演じるジョン・ランダウは、ブルースの音楽人生を語る上で外すことのできない人物である。

社長との会食とミスター・ジョン・ランダウの ”予言” のあと、『青春の叫び』の広告が新聞や一流の音楽雑誌に掲載された。どれもこれも「私はロックンロールの未来を見た」と叫んでいて、おれの写真はなかなか見栄えがよかった。(ブルース・スプリングスティーン「ボーン・トゥ・ラン」小林さゆり・訳)

セカンド・アルバム『青春の叫び』を聴いたジョン・ランダウは、「私はロックンロールの未来を見た」と予言している。

ジョンは、ブルース・スプリングスティーンの熱狂的なファンであると同時に、冷静な批評家でもあった。

ブルースとジョンは、互いに悩みながら音楽を作り続けていく関係を構築する(ジョンはおれに身を寄せてこう尋ねた。「どう思う?」)。

ジョンとおれは共犯者めいた音楽ファンとして、何かを探し求める若者として、心を通わせた。ジョンは友人であり、助言者だった。(ブルース・スプリングスティーン「ボーン・トゥ・ラン」小林さゆり・訳)

精神的に父親不在だったブルース・スプリングスティーンにとって、ジョンは「いちばん新しい父親」でもあった。

おれが親父の代わりを探そうとするのは昔からのことだった。誰かに背負わせるには不当な重荷だが、どうしても自分を抑えられなかった。誰かが父親代りわを務めなければならなかったのだ。(ブルース・スプリングスティーン「ボーン・トゥ・ラン」小林さゆり・訳)

スティーブン・キング原作の映画『スタンド・バイ・ミー』でも、リヴァー・フェニックス演じるクリスが、主人公(ゴーディ・ラチャンス)の(精神的な)父親代わりとなっている。

アメリカ人は「(精神的な)父親なし」では生きられない民族だったのかもしれない。

消耗性疾患で長期入院の経験もあるジョン・ランダウは、ブルースが「壊れた」とき、すぐに適切な対処を採った(「きみには専門家の助けが必要だ」)。

「明日なき暴走」を歌い、「Born in the U.S.A.」を歌ったブルース・スプリングスティーンには、タフでマッチョなアメリカ人というイメージがあるが、現実のブルース・スプリングスティーンは、タフでもマッチョでもなかったらしい。

こうして三〇年にわたる人生最大の冒険のひとつが始まった。人生のさまざまなしるしを求めて、頭の中の不安定な領域を調べはじめた。そう、人生だ。(ブルース・スプリングスティーン「ボーン・トゥ・ラン」小林さゆり・訳)

起きたことへの悲しみ、自分が受けた仕打ちへの悲しみ、自分が自分にしたことへの悲しみ。

自分の中の「悲しみ」をひとつひとつ明らかにすることで、ブルース・スプリングスティーンは、自分を取り戻そうとしていた。

もちろん、映画は、ブルースの治療過程の詳細を描いてはいない。

そんなことをしていたら、それだけでもう一つの映画ができあがってしまうだろう。

大切なことは、ひとつの危機を、ブルース・スプリングスティーンは確かに乗り越えたということだ。

心理学的な闘いというのは終わりがない。一日一日を、一回一回を乗りきり、自分は変われるかもしれないと、ためらいがちに信じるだけだ。完全無欠を求める闘いではないし、永久の勝利もない。(ブルース・スプリングスティーン「ボーン・トゥ・ラン」小林さゆり・訳)

一日一日を「生き延びていく」人生。

それが、アメリカン・ヒーロー「ブルース・スプリングスティーン」という生き方だったということに、我々は驚くしかないわけだが──。

そして、もう一人の重要人物として登場するガールフレンドのフェイ(オデッサ・ヤング)は、彼の書いた自伝『ボーン・トゥ・ラン』には登場しない「幻の恋人」である。

二〇歳のとびきりきれいなガールフレンドとなんとなく別れ、おれは全米横断旅行の荷造りをした。(ブルース・スプリングスティーン「ボーン・トゥ・ラン」小林さゆり・訳)

シングルマザーとして登場するフェイのモデルとなっているのは、おそらくは二番目の妻(パティ)である。

ライブハウス「ストーン・ポニー」で出会い、ウェイトレスでもあったパティは、ブルースの恋人(フェイ)役としてふさわしいモデル像といえる。

ブルースとパティが実際に出会うのは、1984年(昭和59年)の「ストーン・ポニー」だが、映画オリジナルの恋人(フェイ)は、本作『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』において、欠かすことのできない登場人物だった。

なぜなら、彼女は苦悩するブルースの内面を映し出す役割を担っているからである。

もしかすると、フェイは、ブルース・スプリングスティーンの中に潜む「もう一人のブルース・スプリングスティーン」を、ガールフレンドとして具現化した(置き換えた)存在だったのかもしれない。

カリフォルニアへ出発するブルースに別れを宣告されたフェイが、レストランの厨房で号泣するシーンは切ない。

フェイの痛みは、ブルース自身の痛みとして、そのまま伝わってくるようだ。

『ネブラスカ』を完成させたことで、ブルース・スプリングスティーンの精神は破綻をきたし、彼の人生は新たなステージへと進んでいく必要があった(つまり、本格的な治療行為)。

美しい恋人(フェイ)や、フェイのかわいい一人娘(ヘンリー)と過ごした楽しい時間をもってさえ癒すことができないほど、ブルースの傷は深く、深刻だったということなのだ。

フェイの涙は、ブルース自身の涙でもある。

長い歳月を経て、おれはようやく理解するようになった。おれの中にはかなりの部分で他人のことなど意に介さず、感情的に残酷になる傾向がある。相手を苦しめ、辱めては、それを自分の滋養に変え、相手をとことん痛めつけ、おれを愛した代償を確実に払わせようとするのだ。それはあの老人のやりくちをそっくりまねたものだった。(ブルース・スプリングスティーン「ボーン・トゥ・ラン」小林さゆり・訳)

「あの老人」とは、もちろん、彼の父親(ダフ・スプリングスティーン)である。

おれを愛するがゆえに、おれはおまえたちを嫌悪している。その代償に罰をあたえてやろう……。そして、親父は実際にそうした。(ブルース・スプリングスティーン「ボーン・トゥ・ラン」小林さゆり・訳)

自分の中にある「狂気」を辿っていくと、そこには、いつでも父親の存在があった。

父親の「狂気」から逃れることができない以上、彼は、彼自身の「狂気」から逃れることはできない。

彼は、彼自身の「狂気」から逃れるために、父親の中にある「狂気」を、さらに辿っていこうとする。

だからこそ、彼は「アメリカ」にこだわり続けたのだ。

彼が生まれ、父親が生まれた国でもある、愛すべき「アメリカ」に──。

ブルース・スプリングスティーンの生き方は、常に何かを探求し続ける生き方だった。

本作『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』は、求道者としてのブルース・スプリングスティーンを、ある瞬間においてとらえた映画だったと言える。

おそらくは、彼の苦悩がはっきりと姿を現した瞬間をとらえた映画として。

本質的には暗い映画であるはずだが、ブルース・スプリングスティーンのパワフルなロックンロールが、映画そのものを、その暗さから救っている。

つまり、ロックンロールの生命力が、映画を(同時にブルース・スプリングスティーンの人生を)支えているということなのだ。

そういう意味において、この映画はロックンロール讃歌だった。

そして、「TOHOシネマズ すすきの」の「轟音シアター(SCREEN 9)」は、ロックンロール映画を観るのにぴったりの環境である。

臨場感あふれるサウンドは、音楽映画にこそふさわしいのではないだろうか。

ちょっと贅沢だけれど、プラス300円で「ワイド コンフォート シート」を利用すると、本当にゆったりと映画の世界に没頭できる。

ロックンロールって、最高だ。