富島健夫「制服の胸のここには」読了。

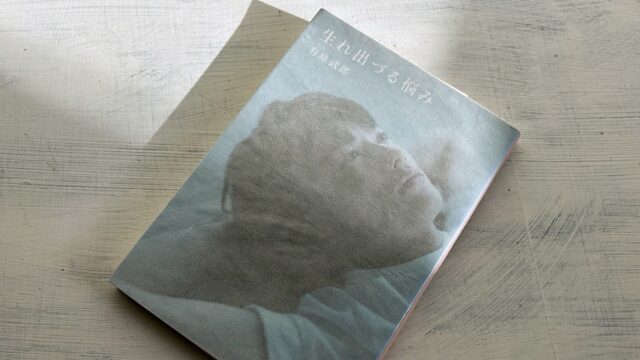

本作『制服の胸のここには』は、1976年(昭和51年)6月に集英社から刊行された長篇小説である。

初出は、1966年(昭和41年)4月『小説ジュニア』。

この年、著者は35歳だった。

集英社文庫「コバルトシリーズ」最初の作品

集英社文庫のコバルトシリーズだから、1980年前後の作品かと思ったら、1966年(昭和41年)の作品だという。

そう言われてみると、ベトナム戦争を語る場面があったり、「期待される人間像」の引用があったりと、素材としては随所に古臭いものが使われていたが、ほとんど違和感なく読み終えることができたのは、本作のテーマが普遍的な男女の恋愛感情にあったからだろう。

ふつうに努力してふつうの成績をとり、おそらく、それがせいいっぱいのどこかの大学に入る。卒業して平凡なサラリーマンとなり社会の歯車のひとつとなって、そのコツコツとした一生をすごしていく。ナントカ首相の「期待される人間像」である。(富島健夫「制服の胸のここには」)

「期待される人間像」は、1966年(昭和41年)に中央教育審議会が発表したもので、「ナントカ首相」とあるのは、池田勇人首相のこと。

高度経済成長期、日本に必要なのは、社会の歯車となって働くことのできる労働者だった(集団就職の若者たちに象徴される)。

さりげなく政治的な話題にも触れているが、本作『制服の胸のここには』は、雑誌『Cobalt(コバルト)』の前身として知られる『小説ジュニア』創刊号の巻頭を飾った長編小説だった。

『小説ジュニア』創刊号の巻頭を飾ったのは富島健夫の長編純愛小説「制服の胸のここには」で、一挙掲載されて好評を博した。(嵯峨景子「コバルト文庫で辿る少女小説変遷史」)

集英社から『小説ジュニア』が創刊されたのは1966年(昭和41年)4月で、日本は、まさしく高度経済成長期の真っただ中にあった。

戦後最長の好景気(いざなぎ景気)の中、「所得倍増計画」が実現し、世界第2位の経済大国となった時代。

『小説ジュニア』は、戦後の好景気が生んだ若者向けの「青春小説雑誌」だったのである。

当初、季刊誌として始まった『小説ジュニア』は、人気に後押しされて、1966年(昭和41年)8月号から月刊化された。

ところが、1973年(昭和48年)、第一次オイルショックによって華やかな高度経済成長期が幕を閉じると、活字業界にも不況の影響が表れ始める。

単行本の売り上げが落ち込みつつあった出版社は、文庫本を新機軸として据えるようになり、『小説ジュニア』の集英社も、1976年(昭和51年)5月、集英社文庫コバルトシリーズを創刊した(現在のコバルト文庫)。

本体の集英社文庫の創刊は1977年(昭和52年)だから、コバルトシリーズが、集英社文庫の先陣を切ったという形になる。

そのコバルトシリーズ第一回配本のラインナップ11点の先頭にあったのが、富島健夫の『制服の胸のここには』だった。

本作『制服の胸のここには』は、『小説ジュニア』を語る上でも、集英社文庫コバルトシリーズを語る上でも、決して避けて通ることのできない作品である。

コバルト文庫の源流こそ、『制服の胸のここには』だったのだから。

文学性の高い青春小説

主人公は高校一年生の男女で、中学生の頃から仲の良かった二人は、主人公・竹中京太の交友関係を原因に仲違いしてしまう。

進学校に入ってからも続く二人の冷戦が、本作の主要なテーマとなっているのだが、個性溢れる登場人物との関りも含めて、一度しかない青春時代を大いに楽しませてくれるストーリー展開となっている。

興味深いのは、主人公の男女が二人とも文学少年・文学少女である点で、文芸部の顧問となる小谷先生も交えながら、全体に文学的な色彩が強い青春小説と言える。

例えば、ヒロインの森口芙佐子は大変な読書家だが、ベストセラーなどの新刊書は読まない。

新刊書は流行の洋服と同じで、追いかけていたらきりがないと知っているからだ。

それよりも、時代の網をくぐりぬけて今に生きている古典を読むべきだと、芙佐子は考えている。

時代の網をくぐりぬけて今に生きている古典を読む。古典も、無数にある。一生のうちにそのすべてを読みつくせるものではない。けれども、ある程度までは読んでおかねばならなぬ。真の教養は流行本からは身につけられるものではない。そして、もっとも読書にふさわしい季節に、芙佐子はいま生きているのである。(富島健夫「制服の胸のここには」)

この辺りの描写は、著者の読書観が、登場人物の生き方の中に、見事に反映されている事例と言っていいだろう。

1960年代の青春小説が、このような読書観の中で育まれていたのだとしたら、それは、ちょっとおもしろいような気がする。

もっとも、「ベストセラーは読まない、古典を読む」という読書観は、村上春樹『ノルウェイの森』に出てくる永沢さんを思い出す。

「現代文学を信用しないというわけじゃないよ。ただ俺は時の洗礼を受けていないものを読んで貴重な時間を無駄に費やしたくないんだ。人生は短い」(村上春樹「ノルウェイの森」)

『ノルウェイの森』の舞台は1968年(昭和43年)だから、『制服の胸のここには』(1966)と、ほぼ同時代の作品と言っていい。

森口芙佐子は高校生2年生だから、1968年(昭和43年)に大学進学していたとすると、『ノルウェイの森』の主人公(ワタナベ君)やヒロイン(直子、緑)たちと同世代ということになる。

当時の意識高い系の若者たちは、無抵抗に流行を受け容れたりはしなかったらしい。

物語のラストシーンで、京太と芙佐子は復縁するが、その仲を取り持ったのは、若い感性に理解のある文芸部顧問の小谷先生だった。

「きみたち、意地をすて、きどりをしりぞけて、心をわって話し合ったことがあるか?」芙佐子は顔を伏せていた。弱く、「中学時代は、そうでした」小谷先生は、芙佐子の背に手をかけ、強く押した。「なぜ、いまもそうしないんだ? ある日の一歩の距離が、一年後には千里になる。そしてついには、おたがいに見失ってしまう。大学時代の、ぼくとある女性がそうだった。きみたちにその後悔を味わわせたくない」(富島健夫「制服の胸のここには」)

理解のある大人たちが、若者たちを優しく導いていくという、大人と若者との理想的な関係が、この物語にはある。

1960年代の学生運動の時代、大人と若者とは対立構造の図式の中で語られるべきものだった。

この物語の登場人物たちは、そんな時代の波に飲み込まれていない。

そして、札付きの不良少年(青木雄作)や不良少女(若宮由紀子)との交際も、主人公の青春に巧みな変化を与えている。

物語を脇で支える多くの脇役たち(特にクラスメート)が、良い仕事をしているところも、富島健夫の作品らしい。

青春というのは、やはり、たくさんの人間関係の中で育まれていくものだ。

そういう作者の青春観が、この物語には隅々まで反映されている。

無駄に生きている若者が、一人として登場しないのだ(陽キャも陰キャも、秀才や不良も含めて)。

富島健夫は、一度だけ芥川賞候補になっている。

早稲田大学の仏文時代に書いた「喪家の狗」がそれで、この作品は、昭和28年/1953年下半期の芥川賞候補作となっているが、残念ながら受賞には至らなかった。

このとき、他の候補作品として、庄野潤三「流木」「会話」、小島信夫「吃音学院」、小山清「をぢさんの話」などがあったが、結局、受賞作なしという結果に終わっている。

富島健夫というと、官能小説作家のイメージが強いが、自伝的長篇「青春の野望」などを読むと、早稲田時代に丹羽文雄門下に入ったりと、純文学の道を歩いていたらしいことが分かる。

1960年代には、十代の性を正面から描いた青春小説を多数発表しているが、かつての純文学への志向は、登場人物の中に昇華されていたのかもしれない。

「純青春小説」というカテゴリがあるとしたら、それは『制服の胸のここには』のような作品を示しているのではないだろうか。

書名:制服の胸のここには

著者:富島健夫

発行:1976/6/28

出版社:集英社文庫(コバルトシリーズ)