庄野潤三「散歩道から」読了。

本書『散歩道から』は、1995年(平成7年)に刊行された庄野潤三の随筆集である。

この年、庄野さんは74歳だった。

庄野さんの日常生活

あとがきに「中学の同級生の会報に載せた近況のように短いものも含めるようになった」「私はもともと短く書かれた文章を読むのが好きなので、こんなふうになった」とある。

極端に短いものは4~5行で収められているものもあり、なるほど、短い作品が目に付くなという印象である。

本書に収録されている作品の多くは、この前の随筆集『誕生日のラムケーキ』(1991年)の刊行以降に、雑誌や新聞などに掲載されたものだ。

この時期、庄野さんは、どのような仕事をしていたのか。

1991年2月に70歳となった庄野さんは、5月から『鉛筆印のトレーナー』を「海」に連載開始している。

いわゆる「ふーちゃんシリーズ」二作目の長編小説である。

この『鉛筆印のトレーナー』は、1992年5月に書籍化され、11月からは『さくらんぼジャム』の連載を「文学界」で始める(1994年2月に単行本刊行)。

1994年1月からは、「新潮」で『文学交友録』の連載が始まり(1995年3月に書籍化)、さらに、翌年の1995年1月からは、夫婦の晩年シリーズ『貝がらと海の音』も「新潮45」で連載が開始された(1996年4月に書籍化)。

そうした中、1995年9月に刊行された随筆集が、本書『散歩道から』である。

70代前半の庄野さんは、最晩年のライフワークとなる、ふーちゃんシリーズから夫婦の晩年シリーズへと連なる作品群を書き続けていたわけだ。

だから、本書『散歩道から』に収録されている随筆には、『貝がらと海の音』から始まった「夫婦の晩年シリーズ」と同じトーンの作品が多く収録されている。

例えば「じいたんのハーモニカ」は、クリスマスに妻からもらったハーモニカで、唱歌を演奏する話で、これは、夫婦の晩年シリーズでもお馴染みの光景となっている。

私の仕事机のそばの、手を伸ばせば届くところに、本棚の前の積み上げてある本の上に箱に入ったハーモニカが置いてある。去年の暮に妻がくれた。クリスマスの朝、起きると、枕もとにあった。何だろうと思って、包み紙を開けたら、ハーモニカが出て来た。サンタクロースが置いて行ってくれたものらしい。(庄野潤三「じいたんのハーモニカ」)

南足柄に暮らす長女と小田原へ行く「梅見のお弁当」も、いかにも夫婦の晩年シリーズの中に登場しそうなエピソードである。

長女が作ったお弁当を開けると、「さくらずし」というのがあって、その上にさくらの花と菜の花がのっている。「おすしの具を買ったら、添えてあったの。『菜の花さくら』なの」と長女がいう。そういえば、去年の二月に出た私の友人の阪田寛夫の作品集の題名が、『菜の花さくら』であった。(庄野潤三「梅見のお弁当」)

日常生活を素材に小説を書くリズムが完成していたから、創作と随筆との境目が、この時期にはほとんどなくなっていたのではないだろうか。

『懐しきオハイオ』や『水の都』、『サヴォイ・オペラ』など、近著に関する近況報告も楽しい。

代表作『夕べの雲』の頃を振り返った「『夕べの雲』の一家」は、短いながらも名随筆である。

福原麟太郎と河上徹太郎の思い出

晩年の随筆集である本書でも、福原麟太郎や河上徹太郎らへの思い出が綴られている。

特に「「ざんねん」とでびら」は、思わず懐かしい気持ちがこみあげてくるような随筆だった。

「今日は、ざんねんにします」と妻がいう。「それは有難い」と私はいう。よその人が聞いたら、何のことやら分らないだろう。「ざんねん」とは「ざんねん雑炊」のこと。今日の夕食は「ざんねん雑炊」にしますと、妻はいったのである。(庄野潤三「「ざんねん」とでびら」)

庄野さんの古い作品を読んできた読者であれば、「ざんねん雑炊」は、非常になじみの深い、庄野家定番の家庭料理である(まだ、学校へ通っていた頃の子どもたちも大好きだった)。

この日は「ざんねん」のほかに「でびらがれい」が付いた。

柿生の河上徹太郎邸で食べたものや、福原麟太郎から送られてきたものなど、「でびらがれい」は、庄野さんにとって、懐かしい仲間たちとの思い出へとつながっていく。

それは、庄野さんの作品を読み続けてきた読者にとっても同じだ。

この短い文章に共感できる思い出がある。

そのことが率直にうれしいと思った。

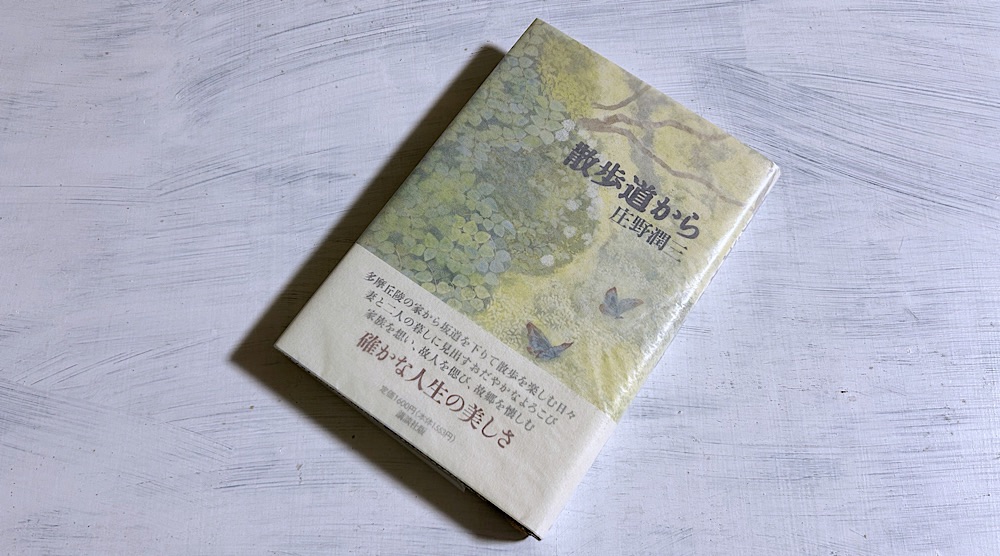

書名:散歩道から

著者:庄野潤三

発行:1995/9/20

出版社:講談社

-150x150.jpg)