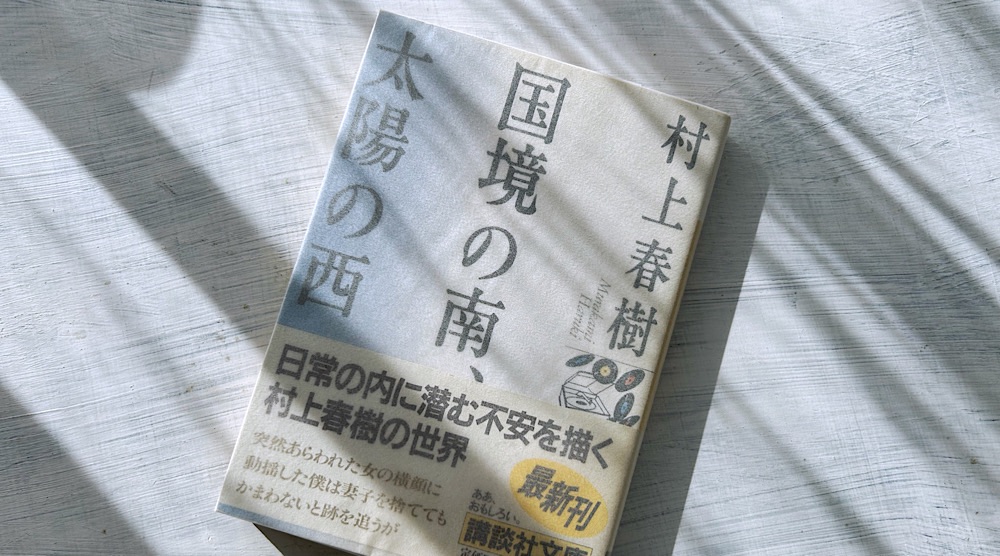

村上春樹「国境の南、太陽の西」読了。

本作「国境の南、太陽の西」は、1992年(平成4年)10月に講談社から刊行された長篇小説である。

この年、著者は43歳だった。

なお、本作に登場するジャズ・ミュージックを収録したコンピCD『国境の南、太陽の西』が、1993年(平成5年)に発売されている(録音は1992年)。

演奏はクロード・ウイリアムソン・トリオで、実際には存在しない「太陽の西」も収録。

人は「今の現実」を生きていかなければならない

最初に読んだとき、僕はこの小説をどうしても受け入れることができなかった。

元カノに執着する中年男の不倫物語というプロットも、終盤に突然現れるかなり露骨な(しかも、少々尋常ではない)性描写も、当時の自分には許容することができなかったのだと思う。

だけど、今回久しぶりに(ずいぶん久しぶりに)読み返してみて感じたことは、昔の僕が考えていたほどには、どうやらこの作品は悪いものではないらしい、ということだ。

なぜなら、この作品は、単純な元カノ依存症の話ではなく、不倫小説の形を借りた「大人のための物語」だったからだ。

主人公の<ハジメ>は、37歳を目前にして、12歳のときに仲良しで、以来ずっと忘れることのできなかった初恋の女性<島本さん>と奇跡的な再会を果たす。

「ねえ島本さん」と僕は言った。「僕はずっと君に会いたかったんだ。君と会って話をしたかった。君に話したいことがいっぱいあったんだ」「私もあなたに会いたかったのよ」と彼女は言った。(村上春樹「国境の南、太陽の西」)

そのとき僕は「そんなことはあり得ない」と思った。

人は、少年時代に失ったものを、大人になってから取り戻すことはできないし、大人になって手に入れた少年時代の夢は、多くの場合、既に変容してしまっているということを、大人になった僕は経験的に知っているからだ。

そして、案の定、主人公が島本さんを手に入れたとき(激しくセックスしたとき)、島本さんは消えてしまった。

主人公の前から、永遠に。

つまり、島本さんという美しい女性は、実体のない(まるで幽霊のような)「少年時代の夢」だったのだ。

それは、子どもの頃に抱いていた「将来の夢」でもある。

多くの少年たちは成長する中で、少年の日の夢をどこかへ置き忘れ、やがて大人になった。

逆説的に言えば、それが「大人になる」ということだ。

だけど、その「夢」が大きなものであったとき、もしかすると、大人になって忘れることができないこともあるかもしれない。

長い間、自分自身の中で燻り続けている、焼け残りの焚き火みたいに。

あるいは、人は、大人になって成功して、一見幸せそうに見える暮らしの中に、満たされないものを持つことがある。

成功すればするほど、少年の日の夢と現実とのギャップが大きすぎて、その「満たされない何か」は大きくなっていくのかもしれない。

そして、ある人は、すべての成功を投げ出して、人生を踏み外す。

自分自身の中で燻り続けていた「少年の日の夢」を取り戻すために。

もちろん、多くの場合、人は、少年の日の夢を取り戻すことはできない。

なぜなら、それが時間の経過というものであり、それが人生というものであるからだ。

つまり、本作『国境の南、太陽の西』は、大人の寂しさや人生の虚しさ、少年時代の夢のはかなさ、そういったものを寓話的に描いた物語だったということである。

島本さんは、主人公ハジメにとって「少年時代」の象徴だったのだ。

人生を取り戻すことは、誰にもできない。

あるいは、「少年時代の夢」を、「少年時代の大切な思い出」とか「懐かしい故郷の町」などと置き換えてみることもできるかもしれない。

いずれにしろ、それは、二度と取り戻すことはできないものだし、失われた思い出を取り戻すことに、現実的な価値はない。

しっかりとした大人だったら、それこそ「時間の無駄」だと吐き捨てることだろう。

しかし、ある種の人にとっては、失われた郷愁を消し去ることができないことも、また事実なのだ。

この物語を読んだとき、僕は、トルーマン・カポーティの『遠い声、遠い部屋』を思い出した。

僕はその娘と一緒にいる間、ずっと島本さんのことを考えていた。悪いと思うのだけれど、僕は島本さんのことを考えないわけにいかなかった。島本さんのことを考えると、僕の心は今でも震えた。自分の心の奥にある扉をそっと押し開けていくような、微熱を含んだ興奮がそこにはあった。(村上春樹「国境の南、太陽の西」)

「自分の心の奥にある扉」は、自分の中にある「遠い部屋」の扉だ。

これは、トルーマン・カポーティ『遠い声、遠い部屋』へのオマージュだろう。

▶ トルーマン・カポーティ『遠い声、遠い部屋』詳細考察を読む

この物語は、自分の中にある「遠い部屋」を思い出させてくれる。

そして、大人になって「遠い部屋」を探し求めることの虚しさを。

「人は、今の現実を生きていかなければならない」。

それが、この小説から得た僕の教訓だ。

大人って大変だよね、だけど、頑張るしかないよね

作品タイトル「国境の南、太陽の西」は、本文の中に登場する言葉だ。

「国境の南、太陽の西」と彼女は言った。「なんだい、その太陽の西っていうのは?」「そういう場所があるのよ」と彼女は言った。(村上春樹「国境の南、太陽の西」)

「国境の南」はナット・キング・コールのレコードとして登場する。

本作『国境の南、太陽の西』が発表されたとき、「ナット・キング・コールが録音した『国境の南』のレコードはないということを、村上春樹はきっと知らなかったのだろう」と、ある音楽評論家は指摘した。

確かにインターネットが普及する以前の作品だったから、あるいは、著者は、ナット・キング・コールの『国境の南』は、当然に存在するものだと信じ込んで、この作品に登場させたのかもしれない(しかも作品タイトルにまで用いて)。

だけど、島本さんを、既に失われた少年時代の象徴と考えたとき、現実には存在しないナット・キング・コールの「国境の南」もまた、実現することのなかった「少年時代の夢」だと考えることはできる。

あるいは、少年の空想が紡ぎあげた幻の産物。

むしろ、そう考えた方が、この作品タイトルが持つ意味は分かりやすい(事実かどうかとか、論理的かどうかということは、文学作品ではあまり意味を持たない)。

「太陽の西」は、太陽の沈む西の方角、つまり「日没」のことで、「日没」は主人公の終焉をイメージさせる。

しかし、この物語は、主人公の「日没」としては終わらない。

妻<有紀子>と和解した後、主人公は長い夜を過ごし、やがて「新しい朝」を迎えるからだ。

だから、この物語は、「太陽が沈んだ男の再生物語」という印象を強く感じさせる(そう考えると、有紀子と和解した日の長い夜こそ、まさに「太陽の西」という世界だったのだろう)。

ただし、主人公の再生が明確に描かれることなく、その可能性が示されただけで幕を閉じるところは、爽やかな朝を迎えた『ダンス・ダンス・ダンス』と異なっている(「ユミヨシさん、朝だ」)。

『国境の南、太陽の西』で迎える「終わりの朝」は、主人公の未来を暗示するものなので、おそらく、主人公のハジメは、これからも過ちを繰り返しながら、自分自身を損ない続けることだろう(本人も理解しているとおりに)。

大切なことは、この作品は、そんな不完全な男の生き方を、ある意味で肯定的に受け入れているということだ。

論語に「四十にして惑わず」という言葉があるが、主人公のハジメは、四十を前にして惑い、人生を踏み外し、自分自身を損なった。

しかし、それは「人生のゲームオーバー」を意味するものではなく、彼は再びスタートラインに立つことができる(とりあえず、ともかくは)。

だから、この作品を読み終えたとき、僕は、アラフォー世代へと送る、著者の強いメッセージのようなものを感じた。

「人生を惑うな、過去に引きずられるな、前だけを見て生きろ」という、強いメッセージ。

もちろん、人間は完全なものではないから、人生に惑うことは誰しもあることであって、だからこそ、メッセージは続けているのだ。

「あきらめるな、人生なんていくらでもやり直せるものなんだぞ」と。

おそらく、四十歳を前にした多くの男性には、人生に惑う瞬間というものがあるはずだ(俺の人生はこれで良かったのか)。

そんなとき、「過去の栄光」が、魅惑的な輝きを持って見えることがあるかもしれない。

しかし、過ぎ去った過去は、過ぎ去った過去でしかなく、高校時代の元カノ<大原イズミ>も、しょせんは過ぎ去った過去の残像である。

美しかった故郷が、今はすっかりと変わり果ててしまったように、大原イズミもまた、昔のようにかわいい女の子ではなかった。

「彼女はもう可愛くはないよ」と彼は言った。「子供たちは彼女のことを怖がるんだ」と彼は言った。その二つの台詞は、僕の頭の中にいつまでも鳴り響いていた。(村上春樹「国境の南、太陽の西」)

大原イズミのエピソードは、素朴な町(故郷)が退屈になって、刺激的な町(東京)に染まっていく若者の姿をイメージさせる。

東京の町(イズミの従姉との激しいセックス)に飽きたとき、しかし、主人公は二度と再び、故郷の町へと戻ることはできない。

人は誰も、失われた過去を取り戻すことはできないからだ。

大人になった僕たちは、誰しも自分の中に「美しくて大切な自分だけの思い出」をしまい込んでいる。

それは実態のない「おばけ(幽霊)」みたいなもので、現実世界の中に持ち出して慈しむべきものではない。

島本さんは消滅し、大原イズミは変貌してしまった。

それが世の中の現実であり、向き合っていかなければならない僕たちの未来なのだ。

簡単に言って、この小説が伝えたかったこと、つまり作品テーマは、「大人って大変だよね、だけど、頑張るしかないよね」ということだ。

僕は、この物語を、四十歳を前にした多くのアラフォー世代におすすめしたいと思う。

現実世界で必死に生きている大人だったら、何かしらきっと胸を打たれるものがあるのではないだろうか。

残念なのは、BMWに乗って、箱根に別荘を持つ(かなりの)成功者として設定されている主人公像だろう。

成功が大きいほど(失うものが大きいほど)、人生を踏み外したときのリスクは明快に伝わるかもしれないが、バブリーな主人公像は現代性に乏しく、この作品の普遍性を損なう一因となっているような気がする。

当事者的にはきっと、この作品もまた『日本文学全集』に収録すべき作品としては評価されないんだろうなあ(そういう意味で、この作品は『1973年のピンボール』と似ているかもしれない)。

だけど、不完全な大人の「惑いと覚醒」を描いた物語として、この長編小説は決して悪くない作品だと思う。

今回、読み返して、そう考え方を改めた。

書名:国境の南、太陽の西

著者:村上春樹

発行:1995/10/15

出版社:講談社文庫

村上春樹の文学世界をより深く知るために

もっと村上春樹の世界を知りたいという方に、次の記事もおすすめ。

村上春樹作品の読み方完全ガイド

村上春樹の読み方を解説した完全ガイド。村上春樹のプロフィールからオシャレな楽しみ方まで。本サイトの村上春樹はここから始まります。

村上春樹のおすすめ作品10選+α

どの作品から読み始めるべきか迷っている方に。全作品から厳選したおすすめ10作品+αを解説しています。