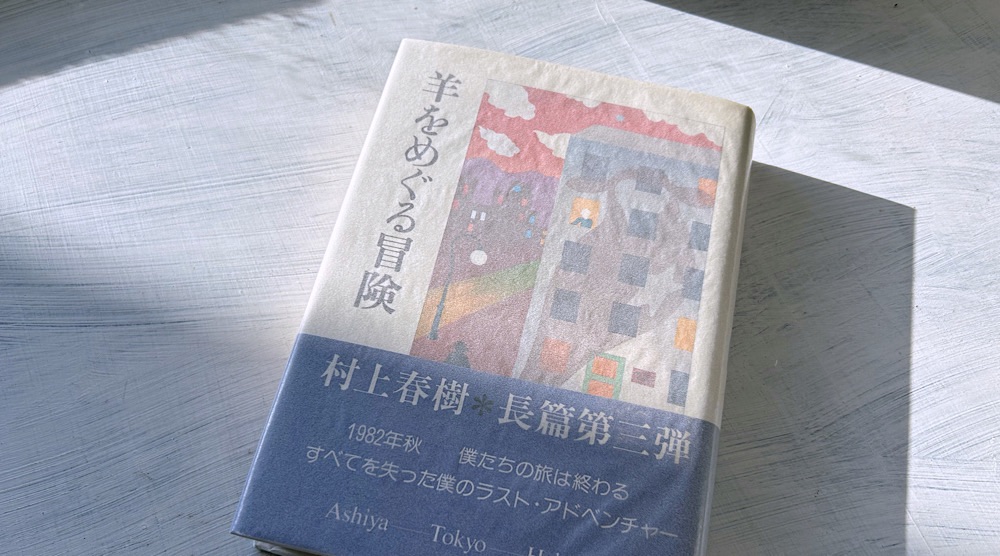

村上春樹「羊をめぐる冒険」読了。

本作「羊をめぐる冒険」は、1982年(昭和57年)10月に講談社から刊行された長篇小説である。

この年、著者は33歳だった。

いわゆる「鼠三部作(青春三部作)」の完結編である。

1982年(昭和57年)、第4回野間文芸新人賞受賞。

青春の喪失感と自己再生の可能性

本作『羊をめぐる冒険』は、青春の喪失感を抱えた男性の、自己対話の物語である。

最大の特徴は、リアルな現実的世界と、ファンタジーな非現実的世界とが混在していることだろう。

1978年6月、鼠からの手紙を受け取った主人公は、故郷の街へ帰るが、街はすっかりと開発されていて、移転したジェイズバーも、あの頃のジェイズバーではなかった。

同じ6月、主人公は妻と離婚。

さらに、翌月の7月には、大学時代にセックスをしたことのある女の子が、交通事故で死んだことを知る。

12月24日には、30歳になろうとしていた主人公は、自分の青春が失われてしまったことで、大きな喪失感を抱える。

これが、主人公の置かれた、リアルな現実的世界である。

僕は二十九歳で、そしてあと六ヵ月で僕の二十代は幕を閉じようとしていた。何もない、まるで何もない十年間だ。僕の手に入れたものの全ては無価値で、僕の成し遂げたものの全ては無意味だった。僕がそこから得たものは退屈さだけだった。(村上春樹「羊をめぐる冒険」)

この虚無的とも言える大きな喪失感を「どうにかしよう」というのが、本作『羊をめぐる冒険』の根底にあるテーマだろう。

素晴らしい耳を持ったガールフレンドが登場したところから「羊をめぐる冒険」(つまりファンタジー的世界)が始まるが、この物語を合理的に解釈することは難しい。

なぜなら、この物語はあくまでもファンタジーであり、合理的な説明は求められていないからだ。

それでは、どうして、この小説は、ファンタジー的に描かれているのだろうか?

それは、この物語が、主人公の無意識下の深いところで展開されている自己対話を物語化したものだから、と説明することができる。

先生の秘書との取引によって、主人公は、星印の付いた羊を探すために北海道へ渡る。

札幌のいるかホテルで羊博士の助言を得て、道北にある十二滝町の、そのまたさらに山の上にある鼠の別荘にたどりついた主人公は、羊男や鼠と話をすることができるのだが、この長い移動過程は、主人公が、自分の心の内部の奥底まで降りて行こうとする行為を象徴的に描いたものだろう。

電車での移動は、少しずつ寂しい世界へと入りこんでいって、山の上の別荘へ到着したときは、いかにも心の奥底(潜在意識)の一番深いところまでたどり着いたという感じが出ている。

村上春樹の作品では、壁に囲まれた街(『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』)や井戸の底(『ねじまき鳥クロニクル』)など、無意識下を象徴的に描いた作品は多い。

最初に「意味がわからない」と感じた違和感も、十二滝町が、壁に囲まれた町や井戸の底と同じ潜在意識の世界だと考えれば、むしろ納得ができるものとなる(羊男は「ここは普通の場所じゃないんだ」と言っているし、「この建物の中では時間は奇妙な流れ方をしていた」とあるのも、過去にとらわれている主人公の精神世界を暗示している)。

山の上の別荘へ行くときに協力してくれる管理人などは、壁に囲まれた街の門番を思い出させるし、耳のガールフレンドは、主人公を無意識下へと案内する舞台回しの役割を担っていて、『1973年のピンボール』で言えば双子の女の子的な存在だ。

不可思議な登場人物である羊博士や羊男、鼠などは、主人公自身の「心の声」を投影した、主人公の内的存在である。

つまり、羊をめぐる冒険は、すべてが脳内ファンタジーで、主人公は、多くのキャラクターを生み出しながら、無意識下で自己対話を行っていたのだ。

鼠が経営し、僕が料理を作る。羊男にも何かできることはあるはずだ。山小屋レストランでなら彼の突飛な衣装もごく自然に受け入れられるだろう。それから羊飼いとしてあの現実的な綿羊管理人を加えてもいい。(略)羊博士もきっと遊びに来てくれるだろう。(村上春樹「羊をめぐる冒険」)

楽しい山小屋レストランの空想は、主人公の安定した心的世界を具象化したもので、ここに、主人公の内面の、最も基本的な姿がある(だから、これらのキャラクターは、すべてが主人公自身だと理解することができる)。

「この世界にもう一人の僕が存在していて、今頃どこかのバーで気持よくウィスキーを飲んでいるような気がしはじめた。そして考えれば考えるほど、そちらの僕の方が現実の僕のように思えた」とあるのは、意識下の自分と、無意識下の自分との存在を、暗に示しているものと言える。

ギターを暖炉の壁に叩きつけたときの「「僕にも腹を立てる権利はある」と僕は言った。自分に向かって言ったようなものだった」という文章も、内面の自己対話を意味するものだろう。

心の奥底の一番深いところまで降りていったときの自己対話が、暗闇の中での(既に死んでしまっている)鼠との会話である。

暗闇の中に八時半の鐘が鳴り響いた。雪は降り止んでいたが、あいかわらず厚い雲が空を覆っていた。完全な暗闇だった。(村上春樹「羊をめぐる冒険」)

無意識下も、ここまで降りると、むしろ、恐怖に近いような感覚を覚える。

普通の人間は、ここまで自分自身と向き合う機会は、なかなかないからだろう。

無意識化で展開する自己対話の目的は、もちろん、青春の喪失感からの解放だ。

職を失ってしまうと気持はすっきりした。僕は少しずつシンプルになりつつある。僕は街を失くし、十代を失くし、友だちを失くし、妻を失くし、あと三ヵ月ばかりで二十代を失くそうとしていた。(村上春樹「羊をめぐる冒険」)

主人公の大きな喪失感を象徴するメタファーが、つまり「羊抜け」だった。

「ある朝目が覚めるともう羊の姿はなかった。その時になって私はやっと『羊抜け』というのがどういうものかを理解することができた。地獄だよ。羊は思念だけを残していくんだ。しかし羊なしにはその思念を放出することはできない。これが『羊抜け』だ」(村上春樹「羊をめぐる冒険」)

「地獄だよ」という言葉は、現実的世界で置かれている主人公の心境を現わしたものと言える。

逆にいうと、抜けた羊こそが、十代や二十代、街、妻などをひっくるめた主人公の「青春」そのものであって、その青春が失われた状態を、この物語では「羊抜け」と呼んでいる、ということになる。

「いや」と羊博士は言った。「私のせいだ。もっと早くそれに気づくべきだったんだ。そうすれば私にも打つ手はあったんだ。しかし私は気づくのに時間がかかった。そして私が気づいた時には羊はもう逃げ出したあとだった」(村上春樹「羊をめぐる冒険」)

もしも、この物語を『1973年のピンボール』の続編として読むとしたなら、「私のせいだ。もっと早くそれに気づくべきだったんだ。そうすれば私にも打つ手はあったんだ」という羊博士の後悔は、死んだ恋人(直子)を思いながら「僕は何ひとつ出来なかった。でも、やろうと思えばできたんだ」と語る(ピンボールの)主人公の後悔に重なる。

だから、『羊をめぐる冒険』を鼠三部作として読み解く上では、星の付いた羊は「死んだ恋人(直子)」であり、主人公の抱えている喪失感は、結局のところ、恋人を失った喪失感ということになる。

妻との離婚や、誰とでも寝る女の子の事故死が、かつて恋人を失った喪失感をフラッシュバックさせたと考えることもできるかもしれない。

1970年11月25日、誰とでも寝る女の子は「あなたはいったい何を抱えこんでいるの?」と訊ねる。

主人公の恋人は、1970年の春に死んでいるから、鼠三部作的世界にあって主人公が抱えこんでいるものは、もちろん「恋人の死」という大きな喪失感である。

ただ、そこまで深読みしなくても、『羊をめぐる冒険』は、もうすぐ30歳になる男の喪失感を描いた物語として、十分に普遍的だし、時代を超えた共感がある。

羊を飲みこんだまま自殺する鼠の姿は悲壮だが、ある意味で、多くの人は、いろいろなものを失って、次のステップへと進まなければならない(青春の封印)。

それは、多くのものを失い、心を殺しながら生きる現代人の、一つの象徴的な姿とも言えるだろう。

やがて、山の上の別荘を大爆発させて、主人公の「羊をめぐる冒険」は終わる。

つまり、ひとつの青春が終わったのだ。

「僕はいろんなものを失いました」「いや」と羊博士は言った。「君はまだ生き始めたばかりじゃないか」(村上春樹「羊をめぐる冒険」)

「君はまだ生き始めたばかりじゃないか」という羊博士の言葉は、主人公が自分自身へ送るメッセージで、そこに自己再生の可能性がある。

故郷の街でジェイと再会した主人公は、最後に号泣する(二時間泣いた)が、おそらく、ここからが主人公の再生物語の始まりということになったのだろう(小説としては描かれていないが)。

村上春樹の小説は、すべてが終わったように見せつつ、どこかで再生の可能性が描かれている場合が多い(そこに救いがある)。

切ない物語に爽やかな印象を感じるのは、読者が「再生の可能性」を読み取っているからだと思われる。

『羊をめぐる冒険』は、決して絶望の物語ではないし、意味不明のファンタジー小説でもない。

本当の喪失感を知っている人だったら、きっと、この物語に強い共感を持つことができるのではないだろうか。

レイモンド・チャンドラーとコンラッドとコナン・ドイル

難しい作品解釈は別にして、『羊をめぐる冒険』は読んで楽しいミステリー小説である。

とりわけ、レイモンド・チャンドラー『長いお別れ』へのオマージュは、フィリップ・マーロウのファンにはうれしい。

その十六歩的世界にあっては、僕は「もっとも礼儀正しい酔払い」という称号を与えられている。簡単なことだ。酔払ったという事実を事実として受容すればいいのだ。(村上春樹「羊をめぐる冒険」)

文学的世界にあって「礼儀正しい酔っぱらい」は、『長いお別れ』の重要人物テリー・レノックスを意味する。

酒浸りの相棒は、『長いお別れ』の作家ロジャー・ウェイドの姿に重なる。

「性格は少し変るが凡庸さというものは永遠に変りはない、とロシアのある作家が書いていた。ロシア人は時々とても気の利いたことを言う」とあるのは、「こんなとき、フランス語にはいい言葉がある。フランス人はどんなことにもうまい言葉を持っていて、その言葉はいつも正しかった。さよならをいうのはわずかのあいだ死ぬことだ」に対応するフレーズだろう。

一方で、作品タイトルの「羊をめぐる冒険」は、もちろん、コナン・ドイルの「シャーロック・ホームズの冒険」シリーズのパロディである(作中でも主人公が読んでいる)。

日本では、あまり知られていないが、ホームズの冒険シリーズの作品タイトルは、「まだらの紐をめぐる冒険(The Adventure of the Speckled Band)」とか「青い紅玉をめぐる冒険(The Adventure of the Blue Carbuncle)」のように、本来は作品のひとつひとつに「~の冒険」という言葉が付いているものが多い(邦訳の際に省略されている)。

そういう意味において、「羊をめぐる冒険」という作品名は、いかにもシャーロック・ホームズ的だ。

ちなみに、「私の友人ワトスンの考えは、せまい限定された範囲のものではあるが、きわめて執拗なところがある」という文章で始まる作品は、「白面の兵士」という短篇小説である(『シャーロック・ホームズの事件簿』所収)。

そして、作品名こそ登場しないものの、コンラッドの小説も重要な役割を果たしている。

夕食を済ませたあと、僕は鼠の部屋から「パンの焼き方」という本と一緒にコンラッドの小説を借りてきて、居間のソファーに座ってそれを読んだ。(村上春樹「羊をめぐる冒険」)

『羊をめぐる冒険』という小説の性格を考えたとき、このとき読んだコンラッドの作品は、代表作『闇の奥』だったと考えるのが自然だ。

人間の心の闇を象徴的に描いた『闇の奥』の登場は、本作『羊をめぐる冒険』もまた、人間の心の闇の奥を描いた作品であることを雄弁に物語っているからだ(作品名を出すと、あからさますぎるほど)。

ただし、「生ひたつにつれ牢獄のかげは、われらのめぐりに増えまさる」という古い詩の文句や、「長い放浪生活に必要なものは三つの性向のうちのひとつであるのかもしれない。つまり宗教的な性向か、芸術的な性向か、精神的な性向かだ」などの謎めいた引用は、出典が不明で、あるいは、著者のオリジナルかもしれない。

オリジナルといえば、このときの鼠との会話には、人気のある文章が多い。

「俺は俺の弱さが好きなんだよ。苦しさやつらさも好きだ。夏の光や風の匂いや蝉の声や、そんなものが好きなんだ。どうしようもなく好きなんだ。君と飲むビールや……」鼠はそこで言葉を呑みこんだ。「わからないよ」(村上春樹「羊をめぐる冒険」)

「俺は俺の弱さが好きなんだよ」という言葉には、虚無的な喪失感を抱えた主人公の、ささやかな自己肯定が投影されている。

それは「それは遅かれ早かれいつかは消えるはずのものだったんだ。俺や君や、それからいろんな女の子たちの中で何かが消えていったようにね」という言葉と同じように、内面での自己療養を意味しているものだったのではないか。

傷付いた自分の心を慰める優しさが、『羊をめぐる冒険』という小説にはある。

大きな喪失感を感じたときにこそ、この作品はおすすめと言えるだろう。

ちなみに、『羊をめぐる冒険』を執筆しながら、村上春樹は「2回泣いた」という。

【村上】でも書きながら、『羊をめぐる冒険』の時は書きながらホロッと泣いちゃう時が二度あったけどね。思い入れがあるから。(『スタジオ・ボイス』1983/02 Vol.87)

どの場面で、著者が泣いたのか?

そんなことを考えながら、この小説を読むと、作品理解もいっそう深まるかもしれない。

書名:羊をめぐる冒険

著者:村上春樹

発行:1985/10/15

出版社:講談社文庫