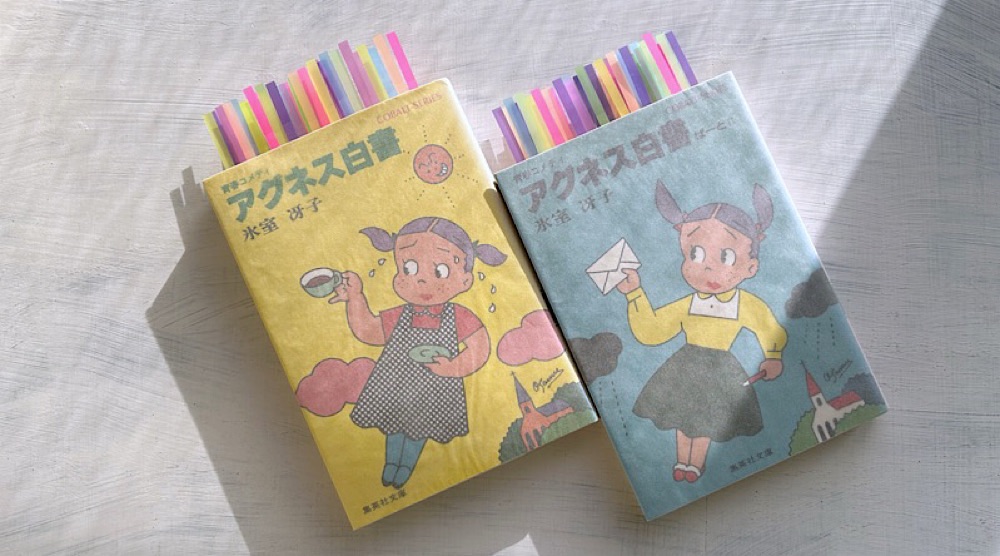

氷室冴子『アグネス白書』読了。

本作『アグネス白書』は、1981年(昭和56年)10月に集英社文庫(コバルトシリーズ)から刊行された長篇小説である。

この年、著者は24歳だった。

続編『アグネス白書 ぱーとⅡ』は、1982年(昭和57年)10月の刊行。

素直でまっすぐな女子高生の魅力

『アグネス白書』の「アグネス」とは主人公が暮らしている寄宿舎の名前である。

16歳の主人公(桂木しのぶ)は、札幌にある私立の女子高校「徳心学園(高等部)」に通う女子高生。

道内各地から入学者を迎える徳心学園では、寄宿舎を用意していて、中等部は「クララ舎」、高等部は「アグネス舎」と呼ばれている。

前作『クララ白書』で中等部3年生だった主人公(しーの)は、今回、高等部四年生となって再登場した。

あたし達、新四年生のアグネス舎生は全員が二人部屋だけど、そうなると、あたしと菊花とマッキーはどうなるのかってことは、以前から重大な関心事でした。(氷室冴子「アグネス白書」)

本作『アグネス白書』を支えているのは、一緒に学園生活を送る仲間たちの強い絆である。

特に「ぱーとⅡ」では、学園祭や生徒会を巡る上級生との争いが中心となっていて、『クララ白書』に比べて、テーマに厚みが生まれている。

「こんなことは黙視するわけにはいかないわ。あたしは、あたし達四年生のためにも、立ち上がるわ。動き出すわよ!」三巻は決然と言い放った。(氷室冴子「アグネス白書 ぱーとⅡ」)

どちらかと言えば、優柔不断で流されやすい性格の主人公は、個性的で行動力ある登場人物たちが巻き起こすドタバタ劇に巻きこまれていく。

あたしは頭を振り上げ、その場にいる人達全員に宣言するように言った。「立候補するわ! 書記に立候補する! 決して、成田派の書記の生徒会入りを許しはしないわよ!」(氷室冴子「アグネス白書 ぱーとⅡ」)

もちろん、彼女たちのドタバタ劇というのは、いつでも他愛ない事件ばかりだ。

旭川出身の親友(マッキー)が入院したとき、お見舞いにいかなかったとか、同じく親友(菊花)の漫画が雑誌に掲載されたとか。

「まずかったわ。あの子のひがみやすい性格を、ころっと忘れてた。失恋の時と同じで、ここ一カ月は毎日のように責められるわよ。唯一無二の親友に裏切られた心の痛手がどうのこうのってさ」「マッキーの親友たる者、常識だの恥ずかしいだのと言うべきじゃないんだわ」(氷室冴子「アグネス白書」)

しかし、どの事件も、彼女たちの篤い友情があって初めて生まれるものであったことは間違いない。

アグネス舎生は全員が二人部屋になるということもあって、仲良し三人組に新たに仲間入りするのは、旭川から編入してきた「全国ベスト50」の秀才少女(及川朝衣)である(旭川東中学校出身)。

「どうかした? 何かあったの?」朝衣はなんとか笑うのを止めようとしながらも、うまくいかず、せき込みながら、「なんていうか、いかにも女子校なのね。普通の感覚じゃついていけないわ。まるで、おままごとごっこよ」(氷室冴子「アグネス白書」)

勉強はできるが、人間関係の構築を苦手とする朝衣は、しーのとの軋轢を重ねながら、少しずつ集団生活に溶け込んでいく。

「クラスの受けもよくて、上級生にも下級生にも好かれて、適度におせっかいで、おっちょこちょいで、でも憎めない。ありがとうやごめんなさいの言葉が、すんなり出てくる。人気者の一つの典型ってとこね」(氷室冴子「アグネス白書」)

不器用な朝衣は、しーのの人柄を引き出す役割を担っていた。

「まったく……。あんたと話してると、かおるちゃんを思い出すわね」「かおる? お姉ちゃんは雪ちゃんて言うんでしょ」「雪衣よ。かおるちゃんは、伊豆の踊子の主人公。”いい人ね、いい人はいいね” って名セリフを言った、純真無垢な子よ。あんなセリフ、大嫌いだわ。わたしなんか、口が腐っても言えないわね」(氷室冴子「アグネス白書」)

良い人を、良い人と言えない──、そこに秀才少女(朝衣)のコンプレックスがあった。

『アグネス白書』から登場した朝衣は、作者(氷室冴子)の分身として読むことができる。

あたしは友達とスターの噂話一つできず、口を開ければ人生いかに行くべきかといった話題しか出ず、男の人とも気軽な口をきけず、こうして同居者二人にはBFがいるというのに、あたしにはBFどころか、浮気の相手だっていないんだー、と三年前、同居者の春を横目に鳴き暮らしていたのである。(氷室冴子「アグネス白書 ぱーとⅡ」あとがき)

主人公(しーの)は、ある意味で作者自身の理想像だったかもしれない。

なんとか失われたわが中学時代を甦らせたい、思うさまスターの話にうつつを抜かし、妙に悟ったりせず、ささいなことでもきちんと喧嘩し、ステキな洋服や小物に素直に憧れて、友達を情熱的に愛して、男の子にもどきどきして、嬉し楽しの十四、五歳を追体験したい──という、ごく私的な思い入れが『クララ白書』の誕生となったのだ。(氷室冴子「アグネス白書 ぱーとⅡ」あとがき)

本作『アグネス白書』の魅力は、素直でまっすぐな主人公(しーの)の魅力でもある。

ここで逃したら百年目、もう金輪際捕まらない親の敵に会ったごとく、あたしはがっしと光太郎の腕にしがみついた。「待って、待って待って。帰っちゃだめよ。あたしが悪かったわ。みんな、あたしが考えなしで、意地っ張りで、素直じゃなかったからよ。だけど、来てくれてすごく嬉しかったんだ。これ、一緒に聴かなきゃだめよ。あたし、ずっと待ってたのよ」(氷室冴子「アグネス白書 ぱーとⅡ」)

年上のボーイフレンド(光太郎)との仲直りは、後篇『ぱーとⅡ』の大きなクライマックスだ。

等身大の高校1年生である主人公(しーの)は、男友達との関係でも背伸びしたりしない。

その点、光太郎は良かった。いつだって、ずいぶん気を遣ってくれたし、優しかった。あきれるくらい単純で、ほんとに年上なのか信じられないとこもあったけど、でも、いい人だった。(氷室冴子「アグネス白書 ぱーとⅡ」)

単純な光太郎と素直なしーのの組み合わせは、お似合いの爽やかカップルである。

彼女のささやかな恋愛は、本作『アグネス白書』を支える、もう一つの柱だったと言っていい。

おそらく、彼らは些細な喧嘩を繰り返しながら、一緒に大人へと成長していくのだろう。

人って、不思議だ。次々と印象が変わって、いつのまにか、素敵な人になって、眼の前に立ってるんだから。(氷室冴子「アグネス白書」)

素直でまっすぐなしーのは、いつでも自分を見つめていることができた。

あたしは、後悔先に立たずの生き見本みたいな人間で、年がら年中、しょっちゅう後悔ばっかししてるのだ。良くいえば、すぐ反省する、ともいえるんだけど。(氷室冴子「アグネス白書 ぱーとⅡ」)

しーのの人間観察力は、16歳の少女としては、確かに早熟だったかもしれない。

その視点は、紛れもなく、作者(氷室冴子)の視点だった。

尊敬する先輩たちが卒業して、寄宿舎生も代替わりしていく中、しーのはしーのであり続ける。

「あっ、あっ、あたしは誰の代わりよっ、えっ、えっ……」「しーのは、未来永劫、しーのだな」どうせね。どうせあたしは、きらめく虹子女史や、清らなる椿姫たる白路さんや、奇跡の高城さんには及びもつかない、ただの ”しーの” なのよ」(氷室冴子「アグネス白書 ぱーとⅡ」)

早く大人へ近づこうと背伸びした恋愛物語が多い中、本作『アグネス白書』は、無理のない等身大の青春が、居心地の良い爽やかな物語となっている。

明るく元気なしーのは、果たして、どのような大人になっているのだろうか。

80年代の札幌を振り返る

本作『アグネス白書』の舞台設定は、1980年(昭和55年)初頭の札幌である。

あたしを含めたクラスメートの大半は、聖子ちゃんやトシちゃんが大好き、ニューミュージックならさだまさしといったレベルで、クライスラーだのハイフェッツだのとは無縁なのだ。(氷室冴子「アグネス白書」)

松田聖子は1980年(昭和55年)4月に『裸足の季節』でデビュー。

1980年(昭和55年)6月に『哀愁デート』でデビューした田原俊彦とは同期だった。

1981年(昭和56年)10月から放映開始のフジテレビ『北の国から』の第一話でも、富良野にやってきた純とほたるが見ている音楽番組で、松田聖子が『青い珊瑚礁』を、田原俊彦が『ハッとして! Good』を歌っている。

1979年(昭和54年)に『関白宣言』でブレイクしたさだまさしは、文化系女子御用達のミュージシャンで、1980年(昭和55年)から1981年(昭和56年)にかけて『道化師のソネット』『防人の詩』『驛舎(えき)』をヒットさせた。

「ところが彼女、しっかり、札幌はポールタウンで、お姉さんとウィンドーショッピングを楽しんでたの」(氷室冴子「アグネス白書」)

「ポールタウン」は、地下鉄「大通」駅と「すすきの」駅を結ぶ地下街で、「オーロラタウン」と並んで地下都市・札幌を象徴する商業施設である。

しかしまあ、優しくて、頼りがいのありそうな人ではある。現在は教育大の中学過程二年で、ひき続きクララの三年生の家庭教師をやっている。(氷室冴子「アグネス白書」)

親友(マッキー)の片思いの相手は、北海道教育大学札幌校2年生の西藤進さん。

当時、北海道教育大学は電車通りにあったが(現在、札幌市立中央図書館があるところ)、1987年(昭和62年)、現在地(あいの里)へ移転した。

光太郎は大同ビルを上がって、大同画廊の横にある小さな喫茶室に入った。画廊で絵を見た帰りに立ち寄るような、静かな、おとなしい店である。場所が場所なので、日曜とはいえ、お客も少なくて、いい雰囲気だ。(氷室冴子「アグネス白書」)

黒川紀章の設計で1975年(昭和50年)に建築された「大同生命札幌ビル」は、2017年(平成29年)に解体された。

その夜、朝衣は、千秋庵のノースマンの箱を、あたしの机の上に突き出しながら、言った。(氷室冴子「アグネス白書」)

小豆餡をパイ皮で包んだ和洋折衷のお菓子「ノースマン」は、1974年(昭和49年)発売。

そんな具合に、あたしと朝衣は、「そんなものかしら」「そんなものよ」のやりとりをしながら、仲良く、三越劇場に向かった。大通りの近くにあるホテル・アルファサッポロの地下の、小さなシアターである。(氷室冴子「アグネス白書」)

1980年(昭和55年)開業の「ホテルアルファ札幌」は、バブル崩壊後に経営破綻し、「ホテルオークラ札幌」となっていたが、こちらも、2021年(令和3年に営業を終了している。

地下にはホテルシアター「札幌三越名画劇場」があった(1980年~2003年)。

あたしを映画に誘って断られたマッキーは、気分転換を兼ねて、日曜日、一人でソニープラザにお茶やビスケットを買いに行った。(氷室冴子「アグネス白書」)

当時の「ソニープラザ」は、「札幌マルサ」の地下にあった。

「札幌マルサ」は、その後「丸井今井大通別館」(2007~)となり、現在は「ル・トロワ」(2015~)となっている。

光太郎の通う北海大学は、正式には北海学院大学とかいうのだけれど、あたし達の間では北海大学が、学院大学で通っている。徳心女子大が、小じんまりしたお嬢さん大学なら、北海学院大学はお嬢さんお坊っちゃんのマンモス大学だ。(氷室冴子「アグネス白書」)

「北海学院大学」は、「北の早稲田」と呼ばれる(こともある)「北海学園大学」がモデルになっているらしい(通称は「北海大」または「学園大」)。

北海大学の男子学生は、北大のイモい学生に較べて、格段にセンスがよく、顔もよい、というのが通説で、「恋人にするなら学院生、結婚するなら北大生」が、徳心の大学のお姉さま達の合言葉なのだそうだ。(氷室冴子「アグネス白書」)

北海道では第一私大となる北海学園大学は、滑り止めで流れてきた北大志望組も多いが、学園大を第一志望で入学してきた学生は、やはりオシャレだった。

「勉強よりファッション」「成績より恋愛」が校風のナンパな大学である(少なくとも80年代にはそう思われていた)。

ちなみに、「徳心女子大学」のモデルは、作者(氷室冴子)の母校「藤女子大学」である。

確かに、地下鉄駅の近くでよく見かける北大のお兄さん達は、一様にダサくって、がっかりしてるだけに、今日、北海大学のお兄さん達を見られるのは、多少楽しみでもある。(氷室冴子「アグネス白書」)

当時(1980年代)に比べると、現在(2020年代)の北大生は格段にオシャレで、特に女子大生がかわいい。

札幌全体のオシャレ度の平均値は、かなり向上したものと思われる。

やがて、光太郎の車は北海大学の正門をくぐって、停まった。まず驚いたのが、構内にどどんとあるパーキングである。(氷室冴子「アグネス白書」)

残念ながら、北海学園大学は敷地が狭いので、自動車通学は禁じられている。

そのため、周辺での路上駐車が後を絶たず、近隣住民からの苦情も多かった。

さすが金持ちのマンモス校、一流ホテルも顔負けの専用駐車場が、わっと広がっている。(略)名前は知らないけど、ハンドルが左についているので外車だとわかる車も、ぞろぞろある。(氷室冴子「アグネス白書」)

札幌市内の大学生で自動車に力を入れていたのは、札幌大学生である(西岡に大学があるため、自動車通学する学生が多かったのだ)。

なので、作品中の「北海学院大学」は、複数の大学をモデルにしていたのかもしれない。

翌日曜日、あたしは大通りの三越で、菊花と待ち合わせ、北海大学へ行くべく、市電に乗った。(略)あたし達二人は北海大学前で市電を降りた。

当時の北海学園大学は、地下鉄「中島公園」から歩いて豊平川を越えなければならなかった。

大学前にある電停といえば、札幌医科大学の「医大病院前」と、北海道教育大学の「師範学校前」くらいか。

見よ。手提げは、今流行りのツッパリくんバッグだぞ。それをイモとは……!(氷室冴子「アグネス白書」)

80年代初頭の「つっぱりブーム」を牽引したのは、1980年(昭和55年)9月に『横須賀Baby』でデビューした横浜銀蝿だった。

『3年B組金八先生』第2シリーズのつっぱり「松浦悟」を演じた沖田浩之は、1981年(昭和56年)3月に『E気持』でレコードデビュー。

校内暴力が社会問題化する中、つっぱりにも優しい時代だった。

「そうだ。ちょっと自由市場に寄ってみたいな。虹子へのプレゼントのあやりだけでもつけとこ」(氷室冴子「アグネス白書」)

「自由市場」は「4プラ(4丁目プラザ)」7階にあったショッピングモール。

小さいながらも個性的なお店が並んでいて、若者に人気のディープな空間だった。

「桂木さん、大ニュース。お兄ちゃんが折れたわ!」「え?」「明日の土曜の一時、くるみ屋のパーラーで会おうって伝えてくれ、とさっき電話があったの」(氷室冴子「アグネス白書」)

「くるみ屋」は、『クララ白書』『アグネス白書』と続く本シリーズの聖地的存在である。

現在は山鼻エリアの石山通り沿いにある店舗のみだが、当時は、地下街「ポールタウン」にもパーラーがあった。

くるみ屋を出て、地下街を歩いている人の波に従ってパルコの方に向かいながら、あたしは、ここしばらくわだかまっていた思いをぶちまけた。(氷室冴子「アグネス白書」)

こういう描写は、80年代の札幌市民の日常を、いかにも自然体で描いていていい。

地下街の人並みは、当時も今も変わらないような気がする。

「喜んでいいのよ。それより、円山公園に行かない? 帰りに『モンドール』に寄って……」(氷室冴子「アグネス白書」)

「モンドール」は、喫茶室を備える老舗の洋菓子店で、現在の「二十四軒店」のほかに「南6条店」があった。

1975年(昭和50年)に開業した「パールモンドール南6条店」は、建物の老朽化のため、2023年(令和5年)8月に閉店。

マッキーの手からチケットを取り上げて、よく見直したあたしは、あっと息を飲んだ。コンサートは十月二十五日の土曜日、道新ホールで午後三時からなのだ。(氷室冴子「アグネス白書 ぱーとⅡ」)

1963年(昭和38年)開館の「道新ホール」は、道新ビルの移転に伴い、2024年(令和6年)6月で閉館。

思えば、たった45年とは言いながら、たった45年の中で、札幌の街は常に変わり続けてきた。

そして、1972年(昭和57年)の札幌オリンピックの時代に生まれた高度経済成長期の札幌は、今、変革期を迎えている。

80年代の青春を追体験することが難しい時代は、それほど遠くはないのだろう。

書名:アグネス白書

著者:氷室冴子

発行:1981/10/15

出版社:集英社文庫(コバルトシリーズ)

書名:アグネス白書 ぱーとⅡ

著者:氷室冴子

発行:1982/10/15

出版社:集英社文庫(コバルトシリーズ)