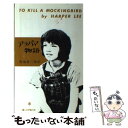

ハーパー・リー『アラバマ物語』読了。

本作『アラバマ物語』は、1960年(昭和35年)にアメリカで出版された長篇小説である。

原題は「To Kill a Mockingbird」。

この年、著者は34歳だった。

1961年度(昭和36年度)、ピューリッツァー賞受賞。

1962年(昭和37年)、 グレゴリー・ペック主演映画『アラバマ物語』原作。

(2026/02/24 21:09:27時点 楽天市場調べ-詳細)

黒人差別の背後にあるもの

本作『アラバマ物語』が伝えようとしているものは、何だったのだろうか?

グレゴリー・ペックの映画でも知られているとおり、この物語は、市民生活に根づく激しい黒人差別主義を告発した社会小説である。

主人公(スカウト・フィンチ)の父親である弁護士(アティカス・フィンチ)は、判事(ジョン・テイラー)の指名により、黒人被疑者(トム・ロビンスン)の弁護を担当することになった。

「私はある黒人の弁護をしているだけなんだよ。──トム・ロビンスンといってね、町のごみ捨場のうしろに小さな部落があるだろう。あそこに住んでいる男なんだ」(ハーパー・リー「アラバマ物語」菊池重三郎・訳)

アティカスが黒人被疑者(トム・ロビンスン)の弁護を担当するということに、町の(もちろん白人の)人々は憤慨していた。

「こんだの黒んぼの弁護は、裁判所があの男に命じたんだ。あいつが買ってでたんじゃねえんだ」「そうさ。だけどもよ、アティカスは本気であいつの弁護をやるつもりでいるんだ。それがわしの気にいらねえのさ」(ハーパー・リー「アラバマ物語」菊池重三郎・訳)

人々の不満は、アティカス家の子どもたちにも向けられた(ジェムとスカウト)。

「お前たちのお父さんが、黒んぼや、やくざの心配をしてやってる、ということはだよ。黒んぼや、やくざ者とおなじってことなのさ!」(ハーパー・リー「アラバマ物語」菊池重三郎・訳)

大人たちの不満は、たちまち子どもたちの間へと広がっていく。

黒人差別が根絶できない(というか、むしろ継承していく)社会的な仕組みが、そこにはあった。

「ここはこどもたちの生まれた土地です、姉さん」とアティカスがいった。「私たち大人がここをこんなふうに造ったのです。だから、子どもたちがこれに対処するのを覚えておくのも悪くはないでしょう」(ハーパー・リー「アラバマ物語」菊池重三郎・訳)

時代は「アメリカ産業復興法(NIRA)」の1930年代(正確には1933年~1935年)。

1929年(昭和4年)から始まったアメリカ大恐慌の中から、多くの市民が抜け出せないでいた。

物語に登場する貧しい人々も、もしかすると大恐慌の犠牲者だったかもしれない。

アメリカ南部にあるアラバマ州メイコームは、まだまだ黒人差別の根強い田舎町だった(ハーパー・リーの故郷モンローヴィルがモデルとなっている)。

「なぜ、黒人のところに坐ってんだろう?」「いつだってそうなんだ。ぼくたちよりも黒人が好きなんだとおもうな。郡境に近いところに住んでいて、ニグロの女といっしょになってさ。いろんなあいのこがいるんだ」(ハーパー・リー「アラバマ物語」菊池重三郎・訳)

黒人社会に近づくものは、白人社会から出ていくしかない(ドルファス・レイモンドのように)。

「あの子たちは、どっちつかずなんだ。黒人のほうでは、半分白いからといって仲間に入れてくれないし、白人は白人で、黒人だからと仲間に入れてくれない。だから、宙ぶらりんで、どっちの側にも入れてもらえないんだ」(ハーパー・リー「アラバマ物語」菊池重三郎・訳)

幼いスカウトに、黒人のことを教えてくれたのは、四つ年上の兄(ジェム・フィンチ)だった。

「ぼくもそう思うな」ジェムがいった。「だけど、このへんでは一滴でもニグロの血が入っていれば、黒人ってことになるんだ」(ハーパー・リー「アラバマ物語」菊池重三郎・訳)

トム・ロビンスンを被疑者とするレイプ事件を通して、この物語は黒人差別の根深さを明らかにしていく。

その中心人物が、スカウトの父親であり、弁護士のアティカスだった。

「その自信はどこからきたのか。ニグロはすべてウソをつくもの、ニグロはすべてねっから不道徳なもの、ニグロの男はすべて、白人のそばにおけばなにをするかわからないもの、そういった悪意にみちた仮定をあなた方も信じていると思っているからです」(ハーパー・リー「アラバマ物語」菊池重三郎・訳)

白人弁護士が黒人被疑者を全力で弁護していく。

そこに、暗黒社会の中でほのかに光る一筋の明かりがある。

黒人青年(トム・ロビンスン)の容疑は、白人女性(ユーイル・メイエラ)に対する強姦だった。

「ボブ・ユーイルさんの老いぼれがね、娘が暴行されたと訴えでたもんで、トムは逮捕されて、留置所にぶちこまれたんです」(ハーパー・リー「アラバマ物語」菊池重三郎・訳)

白人女性に対するレイプは、黒人被疑者にとって「死刑」を意味していた。

アティカスの目標は、ボブの死刑を免れることである。

もちろん、黒人の被疑者にとって、それは決して簡単なことではなかった。

「そんなに決めこんでしまわないで、ジェムさん。私は陪審員が白人よりも黒人に味方して評決したのをみたことがありません……」(ハーパー・リー「アラバマ物語」菊池重三郎・訳)

町の人々は、トム・ロビンスンの死刑を信じて疑わなかった。

「トム・ロビンスンは黒人だよ、ジェム。それほどの罪を犯したのに、有罪ではあるが、大した罪ではない、などという陪審員は、ここじゃ一人だっていやしないよ。すぐ釈放するか、でなかったら、死刑か、どっちかなんだ」(ハーパー・リー「アラバマ物語」菊池重三郎・訳)

裁判の難しさを誰よりも理解していたのは、担当弁護士のアティカスである。

「われわれの法廷では、白人のいうことが黒人のいうことと反対のとき、勝つのは白人と決まっているんだ。けしからんことだが、そうでないと世間が承知しないんだね」(ハーパー・リー「アラバマ物語」菊池重三郎・訳)

それでも、アティカスは勝負を捨てたりしなかった。

「アティカス、裁判に勝てるの」「だめだろうね」「なら、どうして──」「勝ち負けが、はじめる前からきまっているからといって、それだけの理由で、勝つ努力をしてみないって法はないだろう」とアティカスはいった。(ハーパー・リー「アラバマ物語」菊池重三郎・訳)

アティカスは、子どもたちが(そして世の中が)自分を見ていることを、よく知っていたのだ。

アティカスが子どもたちに伝えたかったものは、つまりは人としての生き方である。

「こんどのことはね、トム・ロビンスンの事件はね、人間の良心の問題なのだ──スカウト、彼を助けなければ、私はもう教会へいって神さまのまえに出られないんだ」(ハーパー・リー「アラバマ物語」菊池重三郎・訳)

「しかしね、人間はどんなにつらくても全力をつくしてやらねばならないことがあるんだよ」と、アティカスは言った。

「銃をもっている人だから勇気がある、とお前は思うかもしれないが、ほんとうの勇気というものは、そんなもんじゃない。それをお前に知ってもらいたかったからなんだ。はじめに負けることを知っていてもだよ。しかし、とにかくはじめてみて、いったんはじめたからには、とことんまでそれをやりとおす。それが真の勇気というものなんだ」(ハーパー・リー「アラバマ物語」菊池重三郎・訳)

町の狂犬を一発で撃ち殺したのもアティカスだった。

「やってください、フィンチさん」テイトさんは、そういってライフル銃をアティカスに渡した。ジェムと私は、どきっとした。(ハーパー・リー「アラバマ物語」菊池重三郎・訳)

たった一人で狂犬に立ち向かう(孤独な)アティカスは、黒人差別主義者(という名の町の人々)に立ち向かう、一人の弁護士を象徴している。

「しかし、人は人、私は私だ。個人の良心だけは、多数決でどうこうできないものなのだよ」(ハーパー・リー「アラバマ物語」菊池重三郎・訳)

アティカス弁護士の強さは、この物語の大きな柱と言っていい(「ニグロの無知につけこむ低級な白人ほど、私をむかつかせるものはない」)。

「だが、いいかい、私が今いってきかせることを、忘れるんじゃないよ、──白人が黒人にそういうことをするときは、いつでも、たとえそれがだれであろうと、どんなに金持であろうと、あるいは、どんな良家の出であろうと、その白人は人間のクズだ」(ハーパー・リー「アラバマ物語」菊池重三郎・訳)

予想どおり、裁判で勝つことはできなかった。

それでも、アティカス弁護士は信じていたに違いない。

裁判所が果たすべき「公正」を維持する機能の意味を。

日常生活では善良な市民である白人が、陪審員として被疑者たる黒人を裁く立場になったときに生じる「ねじれ」こそ、アティカスが問題にしようとしていたものだったのだ。

「あの人たちは十二人とも、ふだんは思慮分別があるんだ、トムの陪審員をやった人たちだよ。ところが、お前も見てわかっただろうが、彼らと理性の間に、何かが入りこんできたというわけで(略)、彼らは努力をしてみるんだが、公明正大になれないんだ」(ハーパー・リー「アラバマ物語」菊池重三郎・訳)

この物語が描いているのは、単なる黒人差別ではない。

黒人差別の背後にあるものこそ、あるいは、この物語が本当に伝えたかったことなのかもしれない。

アメリカに生まれるということ

黒人差別の背後にあるものを、ジェム少年は突きとめている。

「つまり、世の中には四種類の人間がいるってことだよ。ぼくたちや近所の人たちのようなのがふつうの種類。森の中から出てくるカニンガムのような種類に、ごみ捨場にいるユーイルのような種類、最後はニグロだ」(ハーパー・リー「アラバマ物語」菊池重三郎・訳)

拘置所から脱走しようとして射殺されたトム・ロビンスンは「最後のニグロ」であり、トムを訴えたユーイル親子は、ごみ捨て場で生活している人間、つまり、白人社会の最下層で生きる人々である(「メイコームのユーイル一家は、町のごみ捨場のうしろの、以前ニグロがいた小屋に住んでいた」)。

「つまりね、ぼくたちのような人間はカニンガムが好きじゃない。カニンガムはユーイルが好きじゃない。そして、ユーイルは黒人を憎んで軽蔑するのさ」(ハーパー・リー「アラバマ物語」菊池重三郎・訳)

憎悪の果てしない連鎖を生み出しているのは、現代アメリカ社会が持つ強固な階級意識である。

彼らは、彼ら自身のアイデンティティを守るために、階級を死守しなければならない(「今度は北軍(ヤンキー)と戦うているのじゃなくて、戦う相手は私たちの仲間なのです」)。

「トム・ロビンスンにレイプされた」と訴えたメイエラは、白人社会で生き続けていくためにも、「自分から黒人であるトムを誘惑した」などと告白することはできない(「あなたが悲鳴を上げたのは、トム・ロビンスンじゃなくて、お父さんだった。そうですね?」)。

「みなさん、なぜなら彼女をかりたてたのは罪なのです。(略)彼女はひどい貧乏と無知の犠牲者であります」(ハーパー・リー「アラバマ物語」菊池重三郎・訳)

ひどい貧乏と無知の中にあってさえ、彼女は白人社会に留まらなければならなかった。

ドルファス・レイモンドのように、そこから弾き出されるわけにはいかなかったのだ(「彼女は、あいのこと同じようにみじめなんだ」)。

トムの証言を聞いているうちに、メイエラ・ユーイルは、この世で一番さびしい人間だと私は思った。二十五年のあいだ家にとじこもっているブー・ラッドリーより、もっと一人ぼっちなのだ。(ハーパー・リー「アラバマ物語」菊池重三郎・訳)

南部の田舎町(メイコーム)は、アメリカ社会そのものの縮図である。

様々な階級の市民が登場して、それぞれの役割を演じていく。

それこそが、階級社会を維持するために必要な「システム」だった。

「システム」に順応できない者は、階級社会そのものからドロップアウトするしかない。

「ね、スカウト、ぼくはわかりかけてきたように思うんだ。なぜ、ブー・ラッドリーが、ずっと家にとじこもっているのか、わかりはじめたように思うよ。それはね、ブーのほうで家の中でジッとしていたいからなんだ」(ハーパー・リー「アラバマ物語」菊池重三郎・訳)

幼い子どもたちに恐怖を与え続けた謎のひきこもり(ブー・ラッドリー)は、階級社会のどこにも属することがない。

階級社会の外側で生きるブー・ラッドリーこそが、アメリカの未来を予言する存在だったのだ(ある意味では)。

本作『アラバマ物語』の原題『To Kill a Mockingbird』は「ものまね鳥を殺すのは」という意味である(早川書房から上岡信雄による新訳あり)。

「だけど、おぼえておくんだよ。モッキングバード(ものまねどり)を殺すのは罪だということを、ね」(ハーパー・リー「アラバマ物語」菊池重三郎・訳)

つまり、タイトル「ものまね鳥を殺すのは」の後に続く言葉は「罪だ」だったということだ(「ものまね鳥を殺すのは罪だ」)。

「モッキングバードってのはね、私たちを楽しませようと、音楽を聞かせてくれるほかには、何にもしない。野菜畑を荒らすこともしなければ、とうもろこしの納屋に巣をかけるわけでもない。(略)モッキングバードを殺すのが罪だっていうのは、そこなのよ」(ハーパー・リー「アラバマ物語」菊池重三郎・訳)

モッキングバードは、ブー・ラッドリー(世捨て人)であり、トム・ロビンスン(黒人)である。

社会に害を与えることのない彼らを殺すような行為は、それ自体が罪であると、作者(ハーパー・リー)は警告しているのだ。

上岡伸雄・訳『ものまねどりを殺すのは』(2023)には、簡単な解説(訳者あとがき)が付いている。

作者のハーパー・リーについて少し説明しておこう。よく知られているように、スカウトは彼女自身をモデルとしており、父親が弁護士であること、兄がいることなど、リーの家はフィンチ家と酷似している。舞台のメイコムも、彼女の故郷であるモンローヴィルという町がモデルだ。(上岡伸雄『ものまねどりを殺すのは』訳者あとがき)

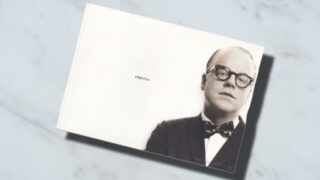

仲良しの少年(ディル)は、幼なじみだった作家(トルーマン・カポーティ)がモデルとなっている(「ディル・ハリスほどの大ぼら吹きに、私はこれまで会ったことがない」)。

夏の初めごろだった。彼は私に求婚した。そのくせ、そのことを、すぐ忘れてしまった。(ハーパー・リー「アラバマ物語」菊池重三郎・訳)

この年(物語では2年目の夏)、スカウトは7歳で、一つ年上のディルは8歳。

映画『アラバマ物語』(1962)に登場するディル少年には、もちろん、トルーマン・カポーティのイメージが投影されている。

その頃のトルーマンの写真が何枚かある。亜麻色の髪の小さな頭をしていて、にっこり笑っている。しかし三十年後、ハーパーはぴったりの描写をした。彼女の小説『アラバマ物語』のなかで、トルーマンをモデルにして、いかにも奇妙な男の子として描いているのだ。(ジェラルド・クラーク「カポーティ」中野圭二)

トルーマンの伝記映画『カポーティ』(2005)で、カポーティと一緒に『冷血』(1965)の取材に同行するのは、『アラバマ物語』(1960)の作者(ハーパー・リー)である。

本作『アラバマ物語』は、そんな彼らの(少年少女時代における)成長の物語でもあった。

「そんなことどうでもいいんだよ。ぼくね、ただ君といっしょに眠りたかったのさ。目がさめた?」(ハーパー・リー「アラバマ物語」菊池重三郎・訳)

同性愛者(ホモ)であるカポーティは、女性とも同性の友だち同士のように付き合うことができたというが、ディル少年にも、そんなカポーティの面影が見えるだろうか(もちろん、ハーパー・リーは意識していただろう)。

この物語で最も成長したのは、スカウトの兄(ジェム)である。

妹(スカウト)より四つ年上の彼は、事件のあった年、既に14歳だった。

「言いたいことはわかるよ、坊や」後ろでそういう声がした。ドルファス・レイモンドさんだった。(略)「そりゃね、坊やの根性が曲がっていないからだ。それで、むかむかするんだよ」(ハーパー・リー「アラバマ物語」菊池重三郎・訳)

大人と子どもとの間で、ジェムはトム・ロビンスンの理不尽な裁判を見ていた。

白人社会にも黒人社会にも属さないドルファス・レイモンドは、この町の傍観者である。

「なんで泣くの、レイモンドさん」ディルの男らしいきかん坊が頭をもたげはじめた。「人間がほかの人間にひどい仕打ちをする──そして、ひどいことだとも思わない。それに泣くのさ。白人が黒人にするひどい仕打ち、黒人も人間だということを考えもしない、その仕打ちに泣くんだよ」(ハーパー・リー「アラバマ物語」菊池重三郎・訳)

本作『アラバマ物語』が刊行された1960年(昭和35年)、アメリカは公民権運動に揺れていた。

マーティン・ルーサー・キング牧師による「モンゴメリー・バス・ボイコット運動」が盛り上がったのは、1955年(昭和30年)のことである(マルコム・Xが暗殺されるのは1965年)。

ハーパー・リーの『アラバマ物語』は、そんな公民権運動の時代を象徴するように、世界中で出版される大ベストセラー小説となった。

時は流れ、2015年(平成27年)、再び『アラバマ物語』が注目を集める。

55年ぶりの続篇『さあ、見張りを立てよ(Go Set a Watchman)』が発表されたのだ。

『アラバマ物語』よりも先に書かれ、そのままお蔵入りになっていたという「習作」は、非常に厳しい評価を受けることになった。

興味深いのは、リーがAtticusに語らせた南部の白人のセンチメント(心情)が現在とまったく同じだということだ。こんなに時間が経ってもアメリカの人種差別はまだ解決していない。そういう意味でAtticusとHenryの見解は間違っていたことになる。それにもかかわらずこの小説を今になって刊行しようとしたリーの決断には首を傾げずにはいられない。(『ニューズウィーク日本版』2015/07/16「名作『アラバマ物語』のファンをがっかりさせる55年ぶりの新作」)

本作『アラバマ物語』は、ハーパー・リーにとっての「Born in the U.S.A.」だった(ある意味においては)。

「それがアメリカに生まれるということなんだぜ」と、ものまね鳥は鳴いている。

村上春樹の小説で、あの「ねじまき鳥」が鳴いていたように。

書名:アラバマ物語

著者:ハーパー・リー

訳者:菊池重三郎

発行:1996/05/14

出版社:暮しの手帖社

(2026/02/24 21:09:27時点 楽天市場調べ-詳細)