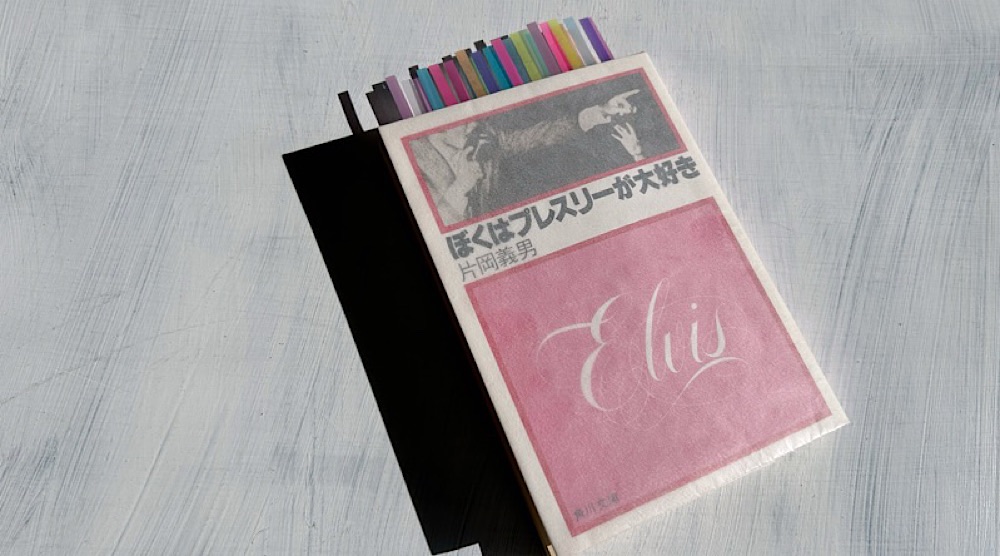

片岡義男「ぼくはプレスリーが大好き」読了。

本作「ぼくはプレスリーが大好き」は、1971年(昭和46年)1月に三一書房から刊行された評論集である。

この年、著者は32歳だった。

ロックンロールが時代を変えるまで

本作『ぼくはプレスリーが大好き』は、エルヴィス・プレスリーについての物語ではない。

角川文庫カバーの紹介文を読んでも、それは分かる。

本書は豊富な資料を駆使しながらブルースを語り、カントリー・ミュージックを談じ、ロックを解明しつつ、アメリカの社会文化史に光を当てるユニークな、そして貴重な作業である。(角川文庫『ぼくはプレスリーが大好き』)

おそらく、鍵は「アメリカの社会文化史に光を当てる」という部分だ。

この本は、音楽を語ることによって、近現代アメリカの社会文化史を語ろうとしている。

それでは、なぜ、タイトルが「ぼくはプレスリーが大好き」なのか?

1991年(平成3年)、本書がシンコーミュージックから復刊されたとき、タイトルは『音楽風景ーロックというアメリカの出来事』に変更されていた。

さらに、1994年(平成6年)にちくま文庫から刊行されたときのタイトルは『エルヴィスから始まった』だった。

『ぼくはプレスリーが大好き』は『音楽風景ーロックというアメリカの出来事』を経由し、『エルヴィスから始まった』として完成したのだ。

現在、青空文庫で公開されているものも、タイトルは『エルヴィスから始まった』である。

本書は、エルヴィス・プレスリーから始まったものについて、語ろうとしている。

エルヴィスから始まったものとは何か?

それは、もちろんロックンロールであり、ひいては現在の(1970年の)ロックである。

ロックンロールと近現代アメリカの社会文化史と、何か関係があるのか?

もちろん、大いに関係があるのだ。

一歳にもならないときから教会へいっていた南部生まれで南部育ちの白人少年が、一九五〇年代のはじめに一三、四歳でリズム・アンド・ブルースを聞き、政府提供の貧乏人用のハウジング・プロジェクトに住んでいたという歴史的な事実は、なにごとかを生まなければ生まないほうがおかしい。(片岡義男「ぼくはプレスリーが大好き」)

エルヴィス・プレスリーを生みだしたものは、アメリカの歴史である。

もっと言うと、エルヴィス・プレスリーを生みだしたものは、アメリカの歴史的な空白だったと、著者は考えている。

一三歳から二〇歳くらいまでの白人にとって、自分たちと同化できる音楽は、ビル・ヘイリーやエルヴィス・プレスリーが出てくるまでは、正式には存在しなかった。彼らの音楽的な本能は満たされることなく、空白だった。エルヴィス・プレスリーを、「ロックンロールの王様」にしたのは、彼自身の魅力でも能力でもなく、じつはこの空白であった。(片岡義男「ぼくはプレスリーが大好き」)

エルヴィスに注目することは、1950年代におけるアメリカの音楽的な空白に注目することである。

その空白は、どのように生じて、やがて、どのように展開していくのか?

すべては、エルヴィス・プレスリーから始まった。

一九五三年、エルヴィス・プレスリーは、高校を卒業した。クラウン・エレクトリック・カンパニーという会社のトラック・ドライヴァーになった。給料は、週に三五ドルだった。このトラック・ドライヴァーのころのある日、エルヴィスは自費でレコードをつくることを思いたった。母親の誕生日のプレゼントにしようと考えたのだ。(片岡義男「ぼくはプレスリーが大好き」)

『ぼくはプレスリーが大好き』というタイトルなのに、エルヴィス・プレスリーに関する記述は、それほど多くない。

重要なのは、「ロックンローラー」エルヴィス・プレスリーが誕生する経緯である。

エルヴィスが録音した曲は、母親の好きな『マイ・パピネス』と『ザッツ・ホエン・ユア・ハートエイクス・ビギン』だった。

一年後、サン・レコード社長のサム・C・フィリップスは、エルヴィスに「歌手としてレコードをつくってみないか」と電話をかけた。

『ザッツ・オールライト、ママ』と『ケンタッキーの青い月』を吹き込んだ45回転シングル盤レコードは、1954年(昭和29年)の夏に、かぎられた地域だけで発売された。

はじめにこのレコードをとりあげたDJは、メンフィスの放送局WHBQのデューイー・フィリップスだった。(略)「さっきのレコードをもういちどかけろ」というリクエストを、フィリップスは、電話で四七回、電報で一四回、うけとった。三時間の番組のなかで、フィリップスは『ザッツ・オールライト、ママ』を七回もかけることになった。次の週、そのレコードはメンフィスで七〇〇〇枚、売れた。(片岡義男「ぼくはプレスリーが大好き」)

エルヴィス・プレスリーの音楽に、敏感に反応したのは、十代の若者たちだった。

間もなく、エルヴィスの評判を聞きつけた「パーカー大佐」が登場する。

バズ・ラーマン監督の映画『エルヴィス』(2022)で語り役を務めた「あの男」だ。

テクサカーナのディスク・ジョッキー、アンクル・ダドレイからエルヴィスの人気を聞かされたトム・パーカーという男が、エルヴィスのマネジャーになった。かつてはエディ・アーノルドのマネージをしていたこともある男で、興行の世界で厳しい体験をつんだすぐれたマネジャーだった。(片岡義男「ぼくはプレスリーが大好き」)

パーカー大佐によってショービジネス化されたエルヴィスは、時代の象徴となっていく。

1955年(昭和30年)、ヴィクターは、サン・レコードから買い取ったマスターをもとに、5枚のシングルを作り直し、ヴィクターの専属歌手となったエルヴィスは、その契約金でピンクのキャデラックを買った。

テレビ・ショウに出演し、パラマウント映画で主役を務め、時代の寵児となる頃、1956年(昭和31年)の秋にはすでに、テネシー州で「反エルヴィス・プレスリー・クラブ」が作られていた。

「エルヴィス・プレスリー」の名を冠する様々な商品が売れた。

彼のキャデラックにちかづくことのできた女のこは、ブラウスを脱いでキャデラックをふき、ブラウスについたホコリごと大切に保管した。(略)いっしょに写真をとった女のこが、「私はプレスリーに強姦された」と狂言をでっちあげて裁判にもちこみ、示談で五〇〇〇ドルをせしめた。(片岡義男「ぼくはプレスリーが大好き」)

現在の言葉で言うと、エルヴィスは見事にバズったのだ。

アメリカ国内に吹き荒れたエルヴィス旋風が静まるのは、1958年(昭和33年)のことだった。

一九五八年一月一五日、エルヴィスは、アメリカ陸軍から徴兵命令をうけとった。四作目の映画『闇に響く声』にすでにとりかかっていて、ここで軍隊に入るとパラマウントその他にめいわくがかかるから、という理由で入隊をのばしてもらい、三月二四日、アーカンソーのフォート・チャックスに出頭した。そして、テキサス州のフォート・フードで基礎訓練をうけはじめた。(片岡義男「ぼくはプレスリーが大好き」)

エルヴィスの入隊は、ロックンロールの歴史にとって、ひとつの大きな節目となった。

ここまでが、本書『ぼくはプレスリーが大好き』の序章となる(つまり、導入部分)。

次に、エルヴィスが登場するのは、最終章である(エルヴィスは始まりと終わりにしか登場しない)。

提供はミシン会社のシンガーだった。一九六九年一二月三日、夜の八時(イースタン・スタンダード・タイムでは九時)、NBCテレビで『エルヴィス』というカラー番組が放映された。(略)一時間にわたって、エルヴィス・プレスリーがうたうのを見た人たちにとっての唯一の救いは、エルヴィスがひところのように肥ってはいないということだけだった。(片岡義男「ぼくはプレスリーが大好き」)

除隊後のエルヴィスについては、映画『エルヴィス』(2022)に詳しい。

なにしろ、映画『エルヴィス』のクライマックスは、ラスベガスにあるインターナショナル・ホテルでのエルヴィスだったからだ。

一九七〇年になるとすぐに、エルヴィスはラスヴェガスに登場した。客の前に生身をさらすのはじつに九年ぶりだった。一月二六日から二月二三日まで、インタナショナル・ホテルに出演したエルヴィス・プレスリーは、「エルヴィス・イズ・バック」(エルヴィスは帰ってきた)という合言葉を生んだ。(片岡義男「ぼくはプレスリーが大好き」)

9年という時間は、確実に時代を変えていた。

「1970年」は既に、平和で牧歌的な、あの「1950年代」ではなかったのだ。

ステージに出たエルヴィスそのものはほとんどかわっていないのだが、音楽は面白くなかった。バックのバンドもコーラスも、ただメカニカルにプロフェッショナルなだけで、スコティ・ムーア、ビル・ブラック、D・J・フォンタナという、名前のひびきからして一九五〇年代なかばの南部の夏を思いおこさせずにはおかないミュージシャンたちとは、やはり九年のひらきが確実にあった。(片岡義男「ぼくはプレスリーが大好き」)

本書『ぼくはプレスリーが大好き』がとらえようとしているものは、この9年間という時間である。

ロックンロールが生まれて、エルヴィスがブレイクしてから、アメリカでは何が起きていたのか?

そのことを理解するためには、アメリカの歴史を学ばなければならない。

白人のカントリーと黒人のブルース

本書『ぼくはプレスリーが大好き』では、アメリカの近現代を音楽の観点から考察している。

ひとつは「カントリー&ウエスタン」であり、もうひとつは「リズム&ブルース」である。

ジミー・ロジャーズやハンク・ウイリアムズは、貧乏から身をおこしてチャンスと努力で大金持ちのスターになった。アメリカの夢としての成功物語りの主人公でもある。彼らの歌に影響をうけて自分のサウンドをつくり、それぞれスターになっていった人たちは多いのだが、歌以上に、成功やおかねのほうからも強い衝撃をうけたにちがいないのだ。(片岡義男「ぼくはプレスリーが大好き」)

至るところに「アメリカン・ドリーム」があった。

ナッシュヴィルを聖地とするカントリー・ソングは、白人の音楽である。

ナッシュヴィルで、カントリー・ソング名所案内の観光バスにのると、ハンク・ウイリアムズの家をみることができる。カーポートには、一九五二年モデルのキャデラックが、いまでも置いてある。このキャデラックのうしろの席でハンクは、一九五三年一月一日、死んだのだ。(片岡義男「ぼくはプレスリーが大好き」)

1920年代の大不況の時代に、アメリカ南部から始まったカントリー・ミュージックは、貧困の中から生まれた音楽と言っていい。

スタインベック『怒りの葡萄』(1939)に描かれているとおり、貧しい人々は仕事を求めて大移動を開始し、カリフォルニアへ向かった。

貧しいよそ者が、全米へ散らばっていったのだ。

人々は「ホンキー・トンク」と呼ばれる大衆酒場でカントリー・ミュージックに触れ、ハリウッド映画には「歌うカウボーイ」(シンギング・カウボーイ)が登場した。

カウボーイとカントリー・ミュージックのコマーシャルな結びつきは、一九二四年、オットー・グレイのオクラホマ・カウボーイにすでにみられるのだが、マス・アート(大量生産商品的な芸術)としてのウエスタンのはじまりは、ジーン(オルヴォン)・オートリイだった。(片岡義男「ぼくはプレスリーが大好き」)

それは、アメリカ中が、まだ貧しい時代だった。

貧しい日常生活を歌うカントリー・ミュージックは、貧しい人々にとって心の支えとなった。

カントリー・ソングがひとつのサウンドとして持っている影響力は、「田園の素朴な真実」ではなかった。農業するよろこびをうたったカントリー・ソングがあるだろうか。農業につながった歌は、ハード・タイムズ(つらかった日々)の歌であり、カントリー・ソングは田園をはなれたところで成立している。(片岡義男「ぼくはプレスリーが大好き」)

ただし、カントリー・ミュージックに救いを求めたのは、貧しい白人だったことに注意しなければならない。

貧しい黒人には、既にブルースがあったからだ。

一六一九年の夏、アメリカ植民地の労働力としてはじめてのアフリカ人が、二〇名、ヴァージニア州のジェームズタウンに揚げられた。総計七〇〇〇万人にちかい黒人の新大陸への輸入の、最初だった。(片岡義男「ぼくはプレスリーが大好き」)

アメリカの国内法によって黒人は「終身奴隷」となり、一九世紀に入って綿花が巨大な産業になると、黒人はその基本的な労働力となった。

第一次大戦、第二次大戦というふたつの大きな戦争で、黒人は、安い労働力として工業都市に分散された。

つらいのは奴隷としての生活ではなく、来たくもないアメリカ新大陸に無理やりつれてこられてしかも人間として認めてもらえないことだった。奴隷労働者たちが教会でうたったスピリチュアルな歌は、このつらさの歌であり、世代がすすむにつれて、いつかは死によってこの求めざる土地から解放され天国にいけるのだという、宗教上の希望によって支えられたペシミスティックな生の肯定の歌にかわった。(片岡義男「ぼくはプレスリーが大好き」)

ブルースを歌うことは黒人にとって、「自分が奴隷であることの徹底的な確認だった」と著者は指摘している。

第一世界大戦に参加した黒人は、外から見たアメリカに、アメリカとしての問題を発見し、ブラック・アメリカンというナショナリズムに目覚め始めていく。

全米に散らばった黒人は、南部時代の音楽(ブルース)に、自分たちのアイデンティティを求めた。

ブルース・レコードは、都市黒人に売れた。そのときの都市黒人の感情の集約がブルースだったとすると、その感情は、なにか。極端に簡単に言ってしまうと、それは、南部体験の都市における普遍化だった。(片岡義男「ぼくはプレスリーが大好き」)

やがて、南部体験という限定的な枠を超えて、ブルースは成長していく。

白人が黒人の真似をしてブルースを歌い始めるのだ。

そして、あの「1950年代」という時代がやってくる。

大不況の1920年代、人口移動の1930年代、戦争の1940年代を経て、1950年代は新しい時代である。

始まりは、エルヴィスだった。

ロックンロールは、アメリカのなかでの白い音楽と黒い音楽との結合だった、とよくいわれる。白い音楽とは、この場合は、カントリー・アンド・ウエスタンであり、黒い音楽とは、広く言ってブルース、時代背景を区切る意味でせまく言えば、リズム・アンド・ブルースだ。(片岡義男「ぼくはプレスリーが大好き」)

エルヴィスは、カントリーとブルースとの融合であり、白人と黒人との融合だった。

最初に反応したのは、新しい時代を求める若者たちだった。

アメリカのなかに、ティーンというまたべつの国が、ひとつできた。一九五五年、ジェームズ・ディーンが主演した映画『理由なき反抗』によって、アメリカのなかのティーンは、理由なき反抗の世代とされてしまった。(片岡義男「ぼくはプレスリーが大好き」)

ジェームズ・ディーンは、豊かな戦勝国アメリカの象徴だったかもしれない。

豊かな暮らしに「空白」を感じる若者たちは、ロックンロールに救いを求めた。

救世主は、もちろん、エルヴィス・プレスリーである。

車のなかにすわったまま、彼女は、三時間のレコード番組を聞き終った。あの曲は、都合、七回、かかった。へとへとになって車で自宅へ帰る途中、彼女は、自分が今夜なにかに目覚めたことを知り、再び感動していた。なにに目覚めたのかは、自分でもわからなかったのだが。(片岡義男「ぼくはプレスリーが大好き」)

ラジオから流れる『ザッツ・オールライト、ママ』が、若者たちを目覚めさせていた。

やがて、エルヴィスが軍隊へ入った後も、世の中は、ロックとともに流れていくことになる。

1960年代に入り、ブラック・アメリカンのナショナリズムが、大きなうねりとなった。

「カナダからメキシコまで、アメリカのすべてが南部だ」と、マルカムが、言った。アメリカ全土に、ブラック・アメリカンによる革命が広がっている事実をこの言葉は示しているし、それと同時に、ブラックの問題が、単独にはとうてい解決できないことをも、示している。(片岡義男「ぼくはプレスリーが大好き」)

それは、「音楽(ロック)が時代を変える」と、誰もが本気で考えている時代だった。

十代の子どもたちの遊び道具だったロックンロールは、(急速に)政治的な意味を持ち始めていたのだ。

除隊されたエルヴィスが、ハリウッド映画で活躍している間に。

エルヴィル・プレスリーの頃にくらべると、音楽をつくる人と聞く人とのあいだには、現在でははるかに大きなコミュニケーションが存在する。(ポール・カントナー、ジェファスン・エアプレーン)(片岡義男「ぼくはプレスリーが大好き」)

エルヴィスから影響を受けた世代が、1960年代という時代を支えていた。

ジョン・レノンの言葉が、すべてを物語っている。

エルヴィス・プレスリーを聞くまでは、ボクはなにごとにもあまり影響をうけなかった。(ジョン・レノン)(片岡義男「ぼくはプレスリーが大好き」)

つまり、すべてはエルヴィスから始まっていたのだ。

本書『ぼくはプレスリーが大好き』は、1970年(昭和45年)の夏に書かれたという。

それは「音楽が時代を変える」という幻想が、まだリアルな時代だったかもしれない。

若者たちは、自分たちが社会を変えることができると(本当に)信じていたのだ。

「エルヴィス・プレスリーを大統領に!」というかけ声で得するのは誰か。フィル・オックスが、次のように言っていた。「いまのティーンエージャーが心を開ききって投票にいったら、誰が大統領になるか、見当もつかない」(片岡義男「ぼくはプレスリーが大好き」)

エルヴィスは、政治から最も遠いところにいた。

エルヴィスは、ラスベガスにあるインターナショナル・ホテルで歌い続けていたのだ。

パーカー大佐の借金を返済するためだけに。

エルヴィスから始まったロックンロールが、やがて、政治的な意味を持つとき、エルヴィスは、既に時代の中には存在しなかったというレトリックが、そこにはある。

大切なことは、新しい文化(ロックンロール)を生みだしたエルヴィスは、同時に、次の世代をも生みだしていたということである。

(1970年の夏という)今、世界を変えようとしている「次の世代」を。

書名:ぼくはプレスリーが大好き

著者:片岡義男

発行:1974/03/10

出版社:角川文庫