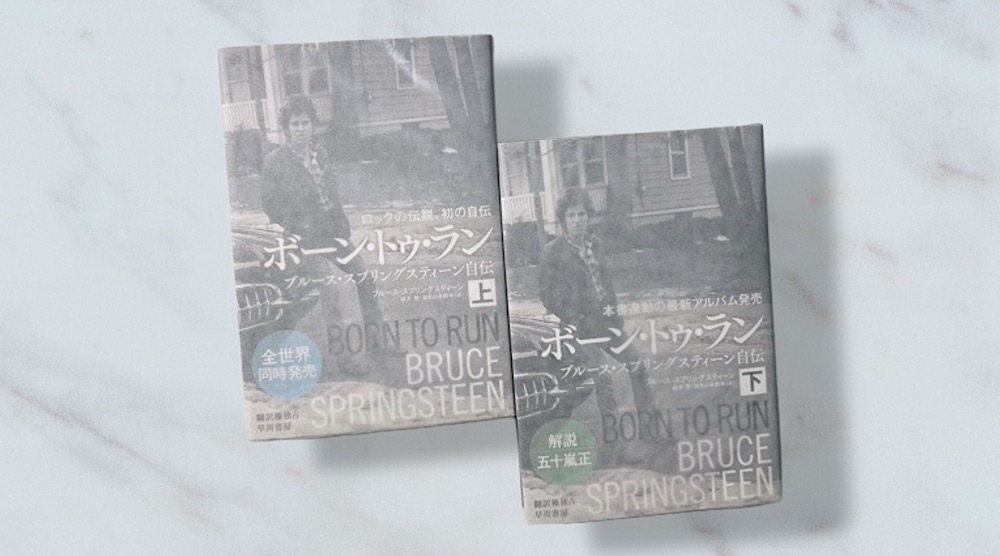

ブルース・スプリングスティーン『ボーン・トゥ・ラン』読了。

本作『ボーン・トゥ・ラン』は、2016年(平成28年)9月に早川書房から刊行されたブルース・スプリングスティーンの自伝である。

この年、著者は67歳だった。

アメリカとは何か?を探し続けて

我々は、ブルース・スプリングスティーンの自伝から、何を学ぶことができるのだろうか。

多くのファンは、彼の作品に対する理解を深めることができる。

なぜなら、本書の中でブルース・スプリングスティーンは、それぞれの作品を作ったときの思いを綴っているからだ。

一九八五年はアルバムからシングルカットした曲が次々にヒットし、おれはマドンナやプリンス、マイケル・ジャクソン、ディスコミュージックのスターたちと並んで、正真正銘のラジオの ”スーパースター” の仲間入りを果たした。(ブルース・スプリングスティーン「ボーン・トゥ・ラン」小林さゆり・訳)

ブルース・スプリングスティーンを代表する作品「ボーン・イン・ザ・USA」は、ベトナム戦争を題材とする反戦歌だった。

ベトナム戦争の終結から十数年、ボビー・ミューラーとロン・コーヴィックとの出会いがきっかけとなり、おれは自分なりに兵士の物語を書き、その曲をレコーディングした。プロテスト・ソングだ。(ブルース・スプリングスティーン「ボーン・トゥ・ラン」小林さゆり・訳)

ロサンジェルスの退役軍人センターを訪れたきっかけは、『7月4日に生まれて』の作者(ロン・コーヴィック)との出会いである。

ベトナム戦争のあと一〇年の沈黙があった。ポップカルチャーは ”アメリカが負けた唯一の戦争” というハードな物語をどうとらえ、どう語ればいいのか途方に暮れているよだった。(ブルース・スプリングスティーン「ボーン・トゥ・ラン」小林さゆり・訳)

ブルース自身、ベチナム戦争のための懲役から「逃げた」若者だった。

時代の変わり目だった。(略)おれは徴兵から逃れたかった。一九六八年、テト攻勢後のアメリカ。街は騒然としていた。(ブルース・スプリングスティーン「ボーン・トゥ・ラン」熊谷千寿・訳)

つまり、「ボーイ・イン・ザ・USA」は、ベトナム戦争から逃げた男が、ベトナム戦争で傷ついた男を歌った歌なのだ。

それは、もちろん、アーチスト自身の葛藤として残り続けていくことになる。

年を重ねるにつれ、ときどき、おれの代わりに誰が行ったのだろうかと思うようになった。誰かが行ったのは確かだ。そいつはどうなったのか? 生きているのか?(ブルース・スプリングスティーン「ボーン・トゥ・ラン」熊谷千寿・訳)

パワフルなリズムに乗せて「おれはアメリカに生まれた!」「おれはアメリカに生まれたんだ!」と繰り返し叫ぶ「ボーン・イン・ザ・USA」は、多くのアメリカ国民に多くの誤解を与えた。

「アメリカとは何か?」という問題が、そこにはあった。

もともと、ブルース・スプリングスティーンは、個人的な体験から出発したシンガーだった。

おれの書く曲の中心にあるのは、アイデンティティーの問題だ。自分は何者なのか、われわれは何者なのか、わが家とは何か、どこにあるのか、人間の本質とは何か、大人とはどういうものか、自由とは、責任とはなんなのか。アメリカ人であるとはどういうことなのか。(ブルース・スプリングスティーン「ボーン・トゥ・ラン」小林さゆり・訳)

ブルース・スプリングスティーンは、考えるミュージシャンだった。

その根源には、常に「自分とは何か?」という命題があった。

そもそも歌は自分自身について書くものだ……つねに。(ブルース・スプリングスティーン「ボーン・トゥ・ラン」加賀山卓郎・訳)

だから、ブルース・スプリングスティーンの自伝は、まるで「自分とは何か?」ということの答えを探し求める求道者の伝記のように読めるし、そもそも、この自伝自体が、生きることの答えを模索するかのような哲学書となっている。

彼はいつでも悩み、思索し、求め続けていた。

ジョンはおれに身を寄せてこう尋ねた。「どう思う?」(略)その後、ふたりで考えをめぐらし、悩み、哲学的になり、分析し、音楽を作りながら交わした無数の会話の中で、つい最近も出てきた言葉だ。(ブルース・スプリングスティーン「ボーン・トゥ・ラン」小林さゆり・訳)

ジョン・ランダウと二人で探し求め続けてきたことの軌跡こそが、つまり、ブルース・スプリングスティーンというアーチストの作品だったのかもしれない。

そして、自分の問題は、やがて、アメリカという国への問題へと発展していく。

ボブ・ディランは政治的な問題と個人的な問題を巧みに融合させ、その両方に力を加え、共鳴させた。政治的な問題とは個人的な問題でもあり、その逆もまた真であることに、おれは同意した。(ブルース・スプリングスティーン「ボーン・トゥ・ラン」栗木さつき・訳)

具体的なイメージを与えてくれたのは、ウディ・ガスリーの「ディス・ランド・イズ・ユア・ランド」だった(「我が祖国」)。

曲作りでおれがますます関心を持つようになったのは、「ディス・ランド・イズ・ユア・ランド」と「ザ・リバー」が交差する場所、政治的なことと個人的なことが交わり、澄んだ水が歴史の濁った川に流れこむ場所だ。(ブルース・スプリングスティーン「ボーン・トゥ・ラン」小林さゆり・訳)

アメリカで生まれた若者が、アメリカのために戦い、遠いベトナムで殺されていったという歴史。

そこから生まれたものが、「ボーイ・イン・ザ・USA」という作品だった。

アメリカ人であるとはどういうことなのかという疑問は、とどのつまり、アメリカ人であるとはどういうことだったのかという疑問に行きつく。これらの答えの組み合わせだけが、アメリカ人であるとはどういうことになりうるのかを教えてくれる。(ブルース・スプリングスティーン「ボーン・トゥ・ラン」小林さゆり・訳)

ブルース・スプリングスティーンが伝えたかったことは、音楽とは一瞬のひらめきから生まれるものではない、ということだ。

徴兵逃れの記憶があり、『7月4日に生まれて』との出会いがあり、レーガン大統領の就任があった。

アメリカとは何か?という疑問の答えが、つまり、「ボーイ・イン・ザ・USA」だったのだ。

少なくともブルース・スプリングスティーンにとっては。

「自分とは何者か?」という疑問を追求する

ブルース・スプリングスティーンは、なぜ、アメリカについて考え続けていたのだろうか?

もちろん、彼自身がアメリカで生まれたからだ。

そして、彼の生まれ育ったアメリカは、決して幸せなだけのアメリカではなかった。

うちはかなり貧乏だったが、おれはとくにそう思ったことはない。服も、食べるものも、家もあった。(ブルース・スプリングスティーン「ボーン・トゥ・ラン」小林さゆり・訳)

幼少期の家庭環境は、ブルースというミュージシャンの人間形成に、非常に大きな影響を与えた(ように見える)。

特に強烈な印象となったのは、父親との(緊張した)関係だった。

ある晩、親父がリビングでちょっとボクシングを教えてくれたことがある。おれは親父が関心を示してくれたことがうれしくて、熱心に習った。最初は順調だった。だがやがて、親父がおれの顔に平手でパンチを何発か入れ、それが少しばかりきつく当たった。(略)それは一線を越えていた。(ブルース・スプリングスティーン「ボーン・トゥ・ラン」小林さゆり・訳)

ブルースが受け取ったメッセージは「おまえは侵入者だ、よそ者だ」という、父親からの警告だった。

息子への敵意とむきだしの怒り。自分を除けば家の中でただひとりの男への。みっともない話だ。親父はおれを愛してはいたが、おれに我慢ならなかった。(ブルース・スプリングスティーン「ボーン・トゥ・ラン」小林さゆり・訳)

もしかすると、父親は、妻(ブルースにとって母親)の愛情を、たった一人の息子と争っていたのかもしれない。

被害妄想に憑りつかれた父親は、人生を踏み外していった。

家では、親父がついに限界を超えていた。街と病気にすっかりまいっていた。(ブルース・スプリングスティーン「ボーン・トゥ・ラン」小林さゆり・訳)

父親の代わりに聡明な母親が、全力でブルースを支えてくれた。

初めて買ったギターは、ビリヤード台を売った35ドルと、母親が金融会社から借りた35ドルで買ったものだ。

「おまえのギターはガラクタだ!」と罵られて、バンドをクビになった夜のことは忘れられない。

その日おれは、仕事帰りのおふくろと連れだって歩きながら、バンドを脱退したことを伝えたものの、理由はどうしても言えなかった。おふくろはその ”がらくた” のためにあり金をはたいてくれたのだ。(ブルース・スプリングスティーン「ボーン・トゥ・ラン」小林さゆり・訳)

貧しい故郷の町での記憶は、そのまま、ブルース・スプリングスティーンというミュージシャンのエネルギーへと転換されていった。

「明日なき暴走」は、彼自身の体験の中から生まれてきた「青春の叫び」である。

”おれたちみたいな宿なしは、ベイビー、走るために生まれてきたんだ”(ブルース・スプリングスティーン「ボーン・トゥ・ラン」小林さゆり・訳)

アイゼンハワー大統領の時代に(つまり1950年代に)語られていた「夢のようなアメリカ」は、もはや、どこにもなかった。

おれはベトナム戦争時代のアメリカの子であり、暗殺されたケネディ兄弟やキング牧師、マルコムXの子だった。(ブルース・スプリングスティーン「ボーン・トゥ・ラン」小林さゆり・訳)

名曲は、ブルース・スプリングスティーン自身の中から生まれてきた。

逆に言うと、それは、身を削るような作業だったかもしれない。

自分の中の痛みと向き合い、アメリカという国の痛みと正面から向きあう中で、ブルースの精神は少しずつ消耗していった。

子供時代に、まわりには精神を病んでいる者が大勢いた。じっと押し黙り、ひどく落ちこみやすく、突拍子もない人騒がせな行動に走る者たちが。おれの精神構造の重要な部分もそうだと自分でわかっていた。(ブルース・スプリングスティーン「ボーン・トゥ・ラン」小林さゆり・訳)

なにしろ、彼は、あの(被害妄想に憑りつかれた)父親の子どもだったのだ。

自分の中の痛みを、誰にでも分かる物語へと変換して、ブルース・スプリングスティーンは歌い続けた。

ハンク・ウィリアムズやウディ・ガスリーの曲は、おれの知っている人生、すなわちおれ自身の人生や、家族や隣人たちの人生を情緒豊かに歌っていた。これこそ音楽上おれが立ちたい場所、自分の疑問と答えを探したい場所だった。(ブルース・スプリングスティーン「ボーン・トゥ・ラン」小林さゆり・訳)

ウディ・ガスリーやハンク・ウィリアムズの影響を受けながら、ブルースは、父親や母親の人生と向き合っていく。

おれは外にいたくなかった。中にいたかった。消したくも、逃げたくも、忘れたくも、拒絶したくもなかった。理解したかった。両親の生活を押さえつける社会の力とはなんなのか。なぜそれほど厳しいのか。答えを探す中で、親父の人生を困難にした個人的・心理的な要因と、アメリカじゅうの労働者階級を締めつける政治問題の境界が曖昧になった。(ブルース・スプリングスティーン「ボーン・トゥ・ラン」小林さゆり・訳)

ブルース・スプリングスティーンの中には、いつでも、誰かの人生があったに違いない。

心の中で、彼は誰かを演じながら、誰かの人生を追体験していたのだ。

そこに、ブルース・スプリングスティーンの作品の深さがある。

そう、人生だ。曲でもなく、演奏でもなく、物語でもなく、人生。懸命に取り組み、いろいろなことを覚えはじめた。それまで知りもしなかった内面世界の地図を作りはじめた。(ブルース・スプリングスティーン「ボーン・トゥ・ラン」小林さゆり・訳)

内面世界の一番深いところには、いつでも「あの男」がいた。

少年時代の彼の心に蓋をして、彼の心を守ろうとしたものの原因となった「あの男」だった。

やがて、少年は視線をあげる。太いベルトの上を通り過ぎ、オリーブ色のワークシャツのボタンの上も過ぎ、目と目が合うと、そこには ”ぼくは何者か” という問いの答えがある。その答えははっきりとし、痛烈なまでに厳しく、少年は無言でそれを心の奥にしまいこむが、やがてその重みに耐えられなくなるときが来る。(ブルース・スプリングスティーン「ボーン・トゥ・ラン」小林さゆり・訳)

それは、世界で最も有名なロック・スターとしては、実にハードな人生だったに違いない。

夢の中で、彼は何度も何度も自分自身を励まし続けた。

こうして若いころのおれが何度も、試練を切り抜けたあと、夢でおれのところに戻ってきては、こう言う。「おれたちはだいじょうぶだ。生き延びた。さあ、今度はおまえの番だ」……生き延びるのは。(ブルース・スプリングスティーン「ボーン・トゥ・ラン」小林さゆり・訳)

この文章を読んで、それが、ロック・スターの伝記だったなんて、誰に分かるだろうか?

自分の心の中を掘り下げて、忘れたいと思っていたものと向き合うようにして、ブルースはギターを弾き続けた。

もちろん、彼は世界で最も有名なロック・スターであって、ブルーカラー(労働者階級)ではない。

「ボーン・イン・ザ・USA」の後も、彼は考え続けていた。

アルバム『ザ・ゴースト・オブ・トム・ジョード』は『ボーン・イン・ザ・USA』の成功のあと、おれが胸のうちでつづけてきた長い自問自答の結実だった。その対話の核にはつねにひとつの疑問があった。金持ちはいったいどうすればいいのだろう?(ブルース・スプリングスティーン「ボーン・トゥ・ラン」栗木さつき・訳)

彼が戻ってきたのは『ネブラスカ』の世界だった。

あるいは、それは、ウディ・ガスリーの世界でもあったかもしれない。

スタインベック『怒りの葡萄』の主人公(トム・ジョード)をイメージした世界観は、ブルース・スプリングスティーンというシンガーソングライターの新たな可能性を物語っていた(「それほど多くの聴き手を獲得できないであろうことはわかっていた」)。

長い音楽人生の中で、ブルース・スプリングスティーンは、いつでも、誰かを歌い続けていた。

それは「我々の歌」だった。

そして、同時に「彼自身の歌」でもあり、「彼の父親の歌」でもある。

父はおれたちの物語に新しい結末を書かせようとした……が、それは終わりのない物語だった。まず自分の血で語られ、やがてそれを引き継ぐ愛する者たちの血の中で語られる物語だ。(ブルース・スプリングスティーン「ボーン・トゥ・ラン」加賀山卓郎・訳)

本当の物語は、祖父から父親へ、父親からブルースへ、ブルースから子どもたちへと引き継がれた「血」の中でしか語ることができない。

ロックンローラー(ブルース・スプリングスティーン)にとって、それが「生きる」ということだった。

おれは生涯を通じて闘い、学び、演奏し、働いてきた。耳を傾けて、すべての物語──おれの物語、おれたちの物語──を知り、できるだけ多くの部分を理解したかったからだ。(ブルース・スプリングスティーン「ボーン・トゥ・ラン」加賀山卓郎・訳)

ブルース・スプリングスティーンの物語は、彼の歌の中で語られた後で、今度は『ボーン・トゥ・ラン』という自伝の中で語られた。

ブルース・スプリングスティーンという音楽を通して、我々はブルース・スプリングスティーンという人間を知り、彼とは異なる見知らぬ誰かを知り、世界の中のアメリカという国を知り、我々が今生きているこの広い世界を知る。

『ブルータス』の「村上春樹の私的読書案内」で、村上春樹は『ボーン・トゥ・ラン ブルース・スプリングスティーン自伝』を「村上春樹が自宅書棚から選んだ、手放すことができない51冊の本」の一冊として挙げている。

ミュージシャンの書いた本を読むのは昔から大好きだけど、最近刊行されたこのブルース・スプリングスティーンの自伝には正直言って感服した。なにしろ文章がうまく、語り口が自然で、淀みなく読ませるのだ。(村上春樹「村上春樹の私的読書案内」/『ブルータス』掲載)

村上春樹は『意味がなければスイングはない』(2005)でも、ブルース・スプリングスティーンについて語っている。

同じ60年代を生きた同志として、ブルース・スプリングスティーンに対する関心は高かったらしい。

僕は個人的にスプリングスティーンの歌が好きだから、「ああ、面白いなあ」と思ってすらすら読んでしまっているけど、そうじゃない人はどうなのだろう? でもとにかく彼の音楽と彼の書く文章とは文字通り表裏一体になっているし、お互いがお互いをサポートしている。それがまあ、ミュージシャンの書く本の素敵なところなんだけど。(村上春樹「村上春樹の私的読書案内」/『ブルータス』掲載)

著名なロック・スターの軌跡というよりは、1949年(昭和24年)にアメリカで生まれた一人の男の物語として、我々は本書『ボーン・トゥ・ラン』を読んだ。

そこには、アメリカン・ドリーム以外にも読むべき物語がたくさん含まれている。

彼のロックン・ロールは、ブルース・スプリングスティーンとして生きた男の、オリジナル・サウンドトラックだったのだ。

自分自身について書くことは、奇妙なことだ。最終的には別の物語になる──自分の物語、自分の人生の出来事の中から書くことを選び出し、引用した、別の物語に。(ブルース・スプリングスティーン「ボーン・トゥ・ラン」加賀山卓郎・訳)

どんな人間にも、借り物ではないオリジナルの物語がある。

彼の場合、それが、たまたま「ブルース・スプリングスティーン」という物語だったのだ。

本書『ボーン・トゥ・ラン』を読みながら、久しぶりにブルース・スプリングスティーンのアルバムを最初から順番に聴いた。

多くの「日本のブルース・スプリングスティーン」を生み出した『明日なき暴走(ボーン・トゥ・ラン)』があり、バブル世代の共通体験である『ボーン・イン・ザ・USA』があり、ウディ・ガスリーへと捧げる『トム・ジョードの亡霊』があった。

多くの曲の中に、J.POPで聴くことのできるメロディがあり、アレンジがあった。

我々日本人は、意識的にしろ、無意識にしろ、ブルース・スプリングスティーンという音楽の影響を受けながら生きてきたらしい(それが「日本」という国だったから)。

日本での本格的な人気は、ヒット曲「ハングリー・ハート」を含む八〇年の『ザ・リバー』で始まった。その影響力は大きく、日本のロック界にも主役と絡むサックス奏者を擁する、明らかにEストリート・バンドを模したバンドを率いるアーティストが目に見えて増えた。(五十嵐正「ボーン・トゥ・ラン」解説)

もちろん、日本のアーティストたちが模倣できたのは、ブルース・スプリングスティーンというサウンドであって、ブルース・スプリングスティーンという人生ではない。

タイトルや歌詞やメロディやアレンジやビジュアルやステージが、どれだけ似ていたところで、誰もブルース・スプリングスティーンになることはできなかった。

というか、ブルース・スプリングスティーンは、世界中に一人いれば、それだけで十分だったのだ(あたりまえだけれど)。

大切なことは「自分とは何者か?」という疑問を追求する、その姿勢だったのではないか。

ブルース・スプリングスティーンの音楽は、現在もまだ古びてはいない。

どの作品にも我々がいて、我々の物語がある。

走るために生まれたブルース・スプリングスティーンが生き続けてきたように、我々もまた、生き続けていかなけければならないのだ。

この「日本」という国に生まれて。

書名:ボーン・トゥ・ラン ブルース・スプリングスティーン自伝

著者:ブルース・スプリングスティーン

訳者:鈴木恵、熊谷千寿、小林さゆり、栗木さつき、加賀山卓郎

発行:2016/09/20

出版社:早川書房