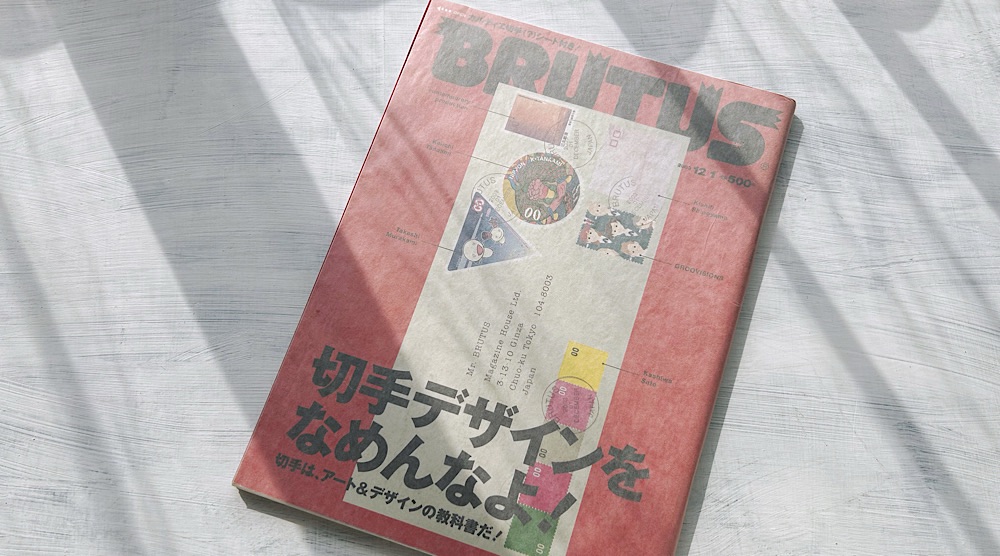

『BRUTUS(ブルータス)』2003年(平成15年)12月1号の特集は「切手デザインをなめんなよ!(切手は、アート&デザインの教科書だ!)」だった。

オシャレな都市生活者のための情報誌『BRUTUS』が切手を特集するのは、これが史上初めてだったらしい(そして最後だった)。

昭和の切手ブームの歴史

オシャレ雑誌『BRUTUS』が、なぜ「切手」だったのか?

「切手収集」とか「切手コレクション」という言葉には、昭和の強烈な印象がつきまとう。

例えば、我々世代にとって「切手コレクション」というのは、高度経済成長期を象徴する文化的活動のひとつだ。

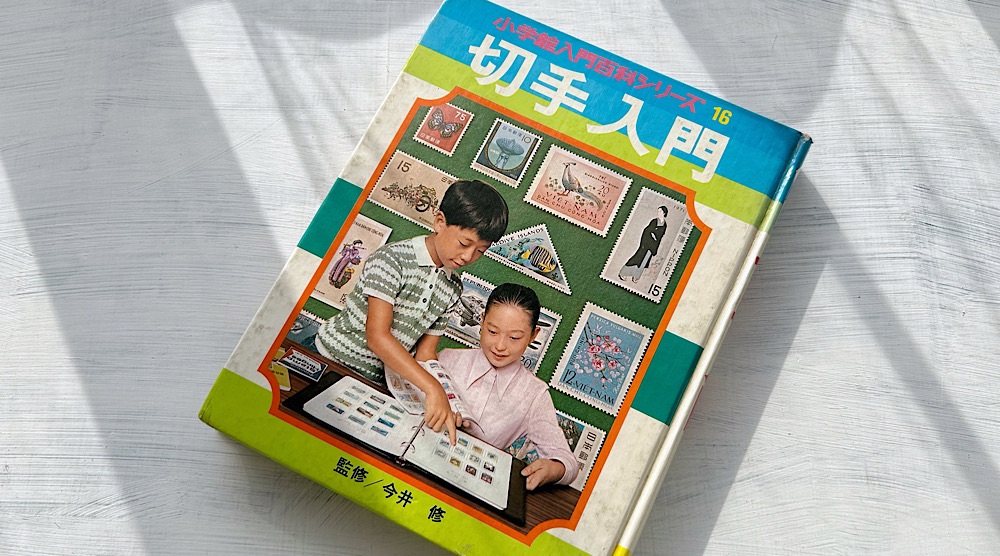

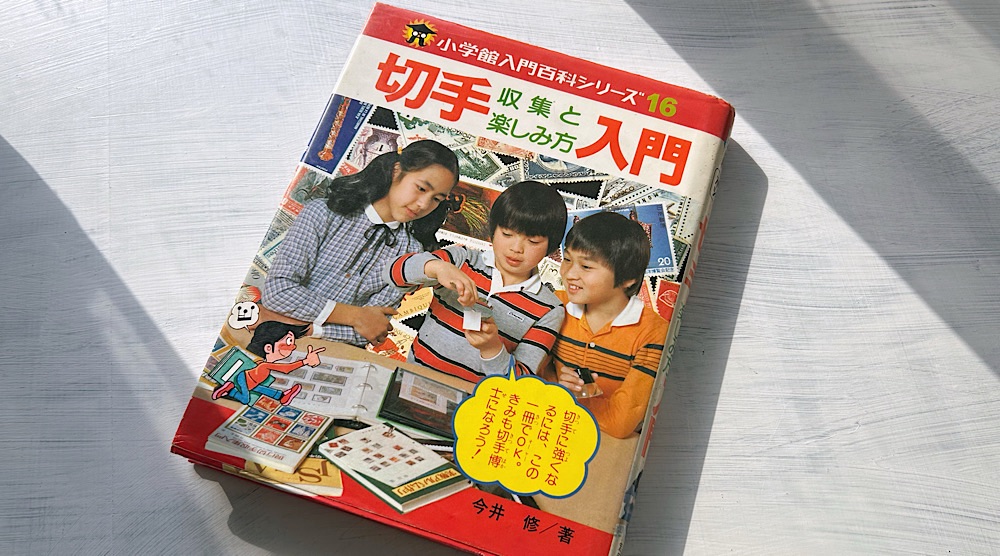

小学館の「小学館入門百科シリーズ」に『切手入門』が入ったのは、1971年(昭和46年)のこと。

1980年(昭和55年)の改訂版では『切手入門(収集と楽しみ方)』と、タイトルがより詳しくなっている(「きみも切手博士になろう!」)。

1974年(昭和49年)に小学校へ入学した我々世代は、まさに、「小学館入門百科シリーズ」の『16 切手入門』で切手収集を勉強したのだ。

当時の切手ブームの火付け役となっていたのは、1970年(昭和45年)に発行された「日本万国博覧会(第一次)」の記念切手だった。

【万博切手がもたらした切手ブーム】こうして、大阪万博に関する一連の切手発行は終了したわけですが、第一次記念切手の発行時の狂騒に引きずられることで、記念切手の市場価格が大幅に値上がりしました。(内藤陽介「一億総切手狂の時代」)

1970年代の切手ブームの源流は、万博切手だったらしい。

藤子不二雄『ドラえもん(第9巻)』(1975)に収録されている「王冠コレクション」は、当時の切手ブームを背景としたものだった。

1978年(昭和53年)9月、札幌駅直結の「札幌そごう」が開店したとき、切手ショップにたくさんの客が詰めかけていたことを覚えている。

もっとも、戦後日本における切手ブームは、いくつかの波を繰り返してきた歴史があるという。

1961年(昭和36年)から1964年(昭和39年)にかけて発行された「東京オリンピック」の記念切手も、ひとつのブームをもたらした。

保育社「カラーブックス」の『日本の切手』『世界の切手』は、1964年(昭和39年)の刊行で、東京オリンピックの時代の「切手ブーム」を反映している。

近ごろ切手の愛好家がふえ、小・中学生にまで多くのマニアを生んでいる。そこで、このおびただしい世界の郵便切手のうち、せめて日本の記念切手だけでも保育社のカラーブックスの一巻に加えられ、日本の切手の美と発展の歴史を紹介できることは意義深いことである。(保育社カラーブックス『日本の切手Ⅰ』)

1964年(昭和39年)4月の「切手趣味週間(源氏物語絵巻「宿木」)」は、社会事件にまでなって世間の注目を集めた。

このように、切手ブームが過熱していく中で、鹿児島県串木野市では、串木野小学校の児童二七四名(生徒数の約一割)、同中学校の生徒三八三名(生徒数の約二割)が新切手購入のため切手発行日の四月二十日に授業を休んで(または遅刻して)郵便局前に行列。なかには、午前四時四十分から郵便局に並んでいた児童も現れる始末でした。(内藤陽介「切手バブルの時代」)

ところが、2年後の1966年(昭和41年)4月「切手趣味週間(蝶)」では、既にブームがひと段落してしまっていたらしい。

その反面、切手ブームが去ってしまった中での三五〇〇万枚という発行枚数は多すぎたようで、供給過多の切手として、発行後の業者間取引では額面割れの状態が続いています。(内藤陽介「切手バブルの時代」)

高度経済成長期には、東京オリンピックや大阪万博など、大きなイベントに合わせて、切手収集熱も盛り上がっていたのかもしれない。

日本最大の切手ブームと言われるのは、「グリコの切手ブーム」である。

一九五七年春、大手製菓メーカーの江崎グリコは、景品としてグラシン紙入り外国切手をつけたキャラメル(「アーモンドグリコ」と「オマケつきグリコ」の二種類。売価はともに一箱十円)の販売を開始しました。当初、この商品の販売は関西地区に限定されていましたが、同年八月一日から全国発売が開始されると、八月後半ごろから、小中学生を中心に一大切手ブームが到来します。(内藤陽介「ビードロ・写楽の時代」)

切手趣味週間中の11月6日付け『毎日新聞』には「空前の切手収集ブーム」の見出しが付いた特集記事まで掲載された。

泉麻人『昭和切手少年』でも、当時のブームの様子が語られている。

ちなみに、江崎グリコの最初の切手キャンペーンは五七年夏から翌五八年にかけて行われ、これは戦後最大の切手ブームをもたらした。(泉麻人「昭和切手少年」)

いわゆる「切手ブーム」というと、1957年(昭和32年)の「グリコのオマケ切手ブーム」を意味していると言ってもいい。

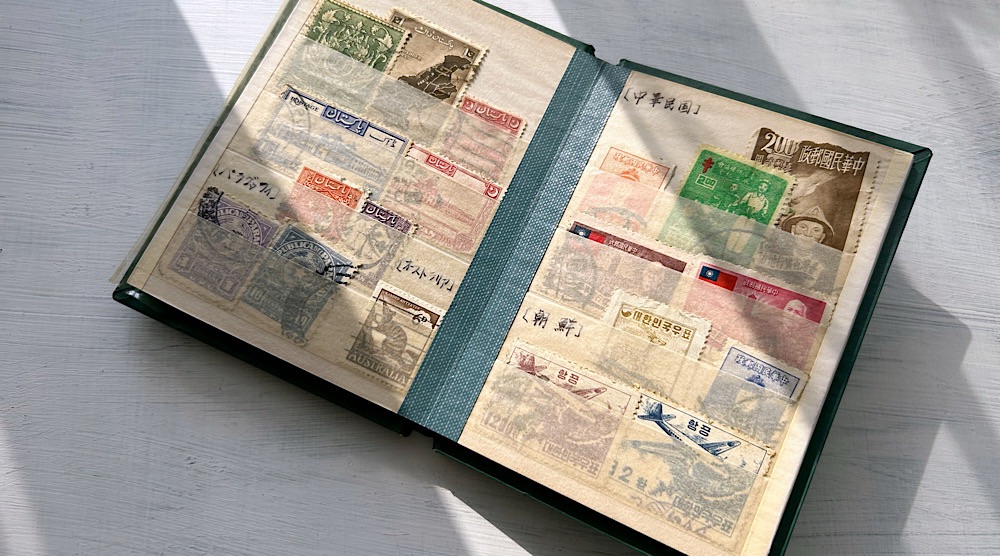

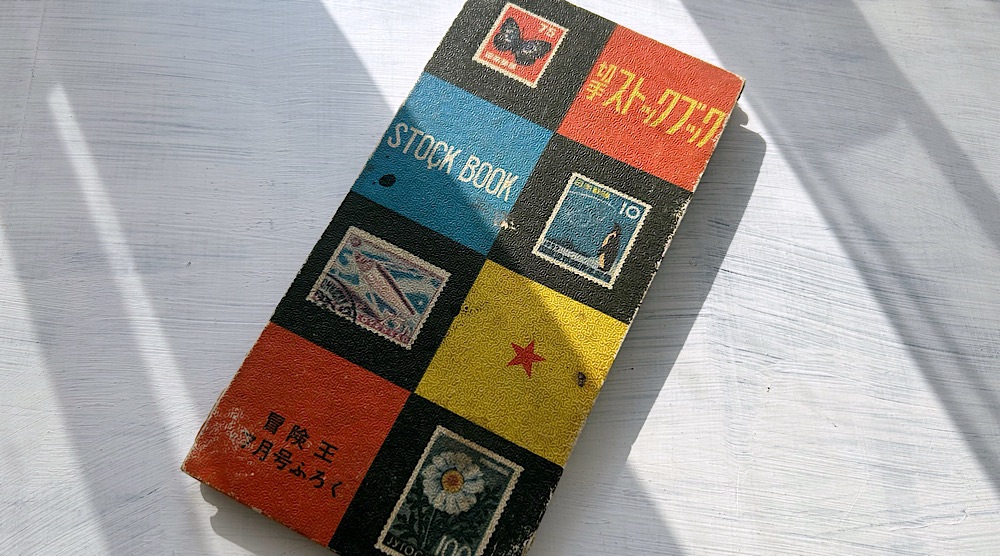

骨董市やフリーマーケットに行くと、今でも、当時の少年たちが集めた切手アルバム(ストックブック)を発見することができる(グリコのオマケの切手がいっぱい)。

加熱する切手ブームを受けて、郵政省も切手の発行枚数を大幅に増刷して対応した。

この結果、今回の趣味週間切手には、図案の雨傘にちなみ、「破れ傘」とのニックネームがつけられました。(略)前年夏のグリコのオマケに端を発した、戦後最大の「切手ブーム」というバブルは完全に崩壊してしまいました。(内藤陽介「ビードロ・写楽の時代」)

1958年(昭和33年)の「切手趣味週間」は、従来の「11月」から「4月」へと変更されていた。

「破れ傘」の汚名まで着せられた「雨中湯帰り」だったが、発行枚数によって値下がりする様子から、当時の切手収集には、投資目的の転売ヤーが相当数含まれていたのかもしれない(専門の切手商も含めて)。

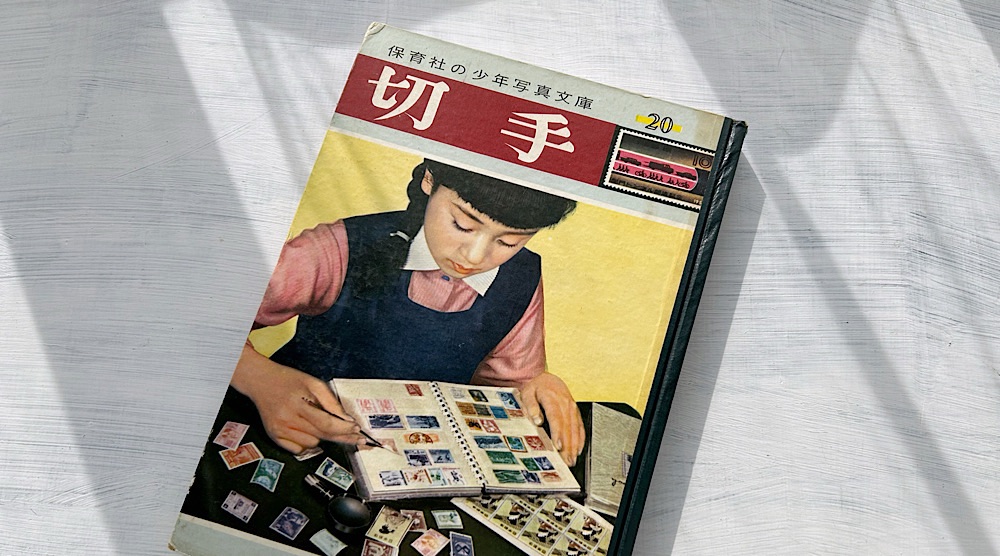

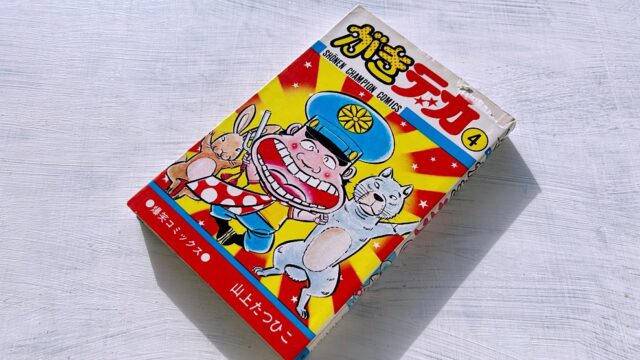

「保育社の少年写真文庫」シリーズの『切手』は、1958年(昭和33年)の刊行。

最近、記念切手の売出しの日には、郵便局の前で列をつくるというような騒ぎです。(略)しかし、趣味としてでなく、切手を売買して金もうけをしようとすることは、好ましくないことです。(『切手』(保育社の少年写真文庫))

グリコの切手ブームを受けて、少年少女のためのガイドブックが、多くの出版社から刊行された。

市川慎子『海月書林の古本案内』(2004)にも紹介されている、笠井太慶喜編『世界の切手』(蒼風書院)は、グリコの切手ブームより早く、1954年(昭和29年)の発行。

文学、物語とモチーフ別に分けられた切手を集めたシリーズ。背表紙にまで行き届いたデザインが心憎い。装幀は、デザイナー・由良玲吉。「Ray.」のサインが目印です。(市川慎子「海月書林の古本案内」)

例えば、「ゴーゴリ」の項目では、世界中の「ゴーゴリ切手」の写真とともに、ゴーゴリの経歴が紹介されているという、極めて文学的な切手ガイドだ。

ゴーゴリは、人生のみにくさ、むじゅんなどを写実的(現実の姿をはっきりとうつしとること)にえがいたのですが、こうした人間の姿や社会を彼は「涙をとおしての笑」をもってみつめていたのです。(笠井太慶喜編「世界の切手(続・文学・思想家物語)」)

作家の紹介も、かなり専門的で深い。

戦後の切手ブームは、文化大国・日本を象徴する出来事だったのかもしれない。

世の中の少年たちは、切手収集を通して、遠い外国へと思いを馳せていたのだ(昭和の切手収集には、なぜか少女の参加が少なかった)。

雑貨ブームの中で生まれた切手ブーム

2000年代の切手ブームは、市川慎子『海月書林の古本案内』(2004)の文脈に近いところで盛り上がっていた。

それは、つまり、女子による女子のための切手ブームだったのだ。

昭和の切手少年たちは、「珍しい」とか「貴重だ」などといった伝説で切手を語ったが、平成の切手女子は「かわいい」とか「美しい」などのデザインから切手にアプローチした。

新たな価値観による切手の再評価である。

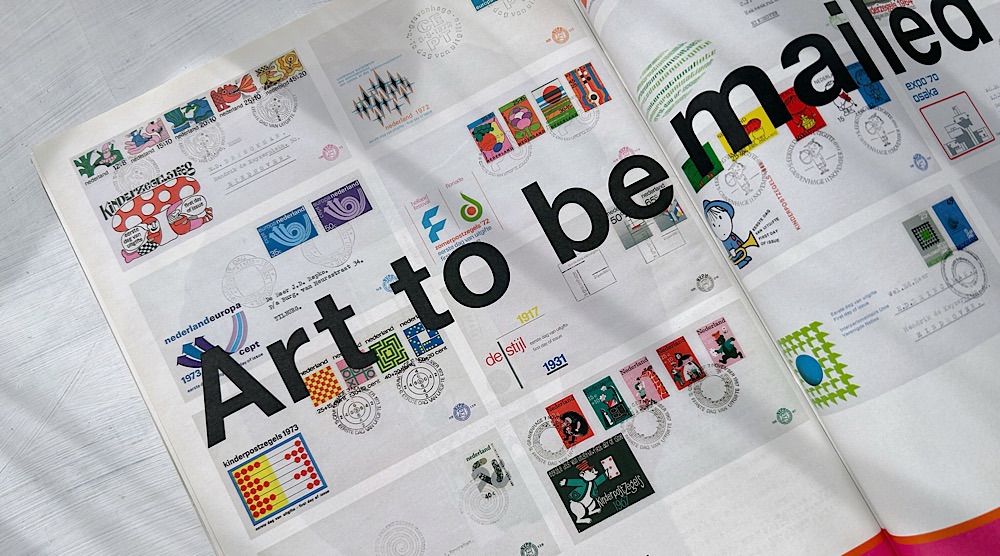

2003年(平成15年)12月に発行された『BRUTUS』の「切手デザインをなめんなよ!」は、まさに、アートやデザインといった観点から、切手を再評価する特集だった。

とにかく稀少性という価値基準で語られがちな日本の切手シーン。これまで、小さな紙面上で無限に広がるデザインに対してあまりに無関心でした。国を代表するクリエイターたちが、多くの制限がある中、試行錯誤して生み出した力作を見ずして切手を語るべからず!(『BRUTUS(537)』2003/12/01)

切手デザインで制作された「カルティエ」の広告ページや、デザイン大国オランダの切手(ダッチ・デザイン)、各国のデザイナーズ切手など、マニアックな特集記事と並んで、「いいデザインはいいデザイン」というアノニマスなページもある。

要は、先入観を捨てて、切手観賞を楽しもうということだったのだろう。

ビジュアル系切手ガイドではあるが、奥深い切手収集の世界に踏み込んだ記事も少なくない。

「アメリカン・フォトの名作」シートは、写真ファン垂涎の一品。1850年から71年までを捉えた切手20枚の中には、マン・レイやユージン・スミス、マイナー・ホワイトといった巨匠の作品がズラリと並んでいます。(『BRUTUS(537)』2003/12/01)

従来の切手マニアには「トピカル切手コレクター列伝!!」がおすすめ。

テーマごとに登場する切手コレクターの情熱には圧倒される。

「昆虫」「水産」「植物」「音楽」「自動車」「宇宙」「電気」など、切手コレクションのテーマは、実にマニアックだ。

ただし、昭和の切手ブームは、既に、遠い昔の都市伝説となっていた。

かつて憧れ切手のツートップも、ブームが去って久しい現在はかなりお買い得に。「月に雁」はブーム期、約50,000円で取引されていたが、今や約25,000円。「見返り美人」は約25,000円だったのが、約18,000円ほどだ。(『BRUTUS(537)』2003/12/01)

所得や物価の上昇率を考えると、「月に雁」や「見返り美人」の相場は、かなり下落してしまったと言える。

藤子不二雄『ドラえもん(第9巻)』(1975)の「王冠コレクション」によると、スネ夫が買った「月に雁」は、18,000円だった。

普通郵便の料金は、ハガキが10円、定型25グラムが20円という時代である(1976年から50円に値上がりする)。

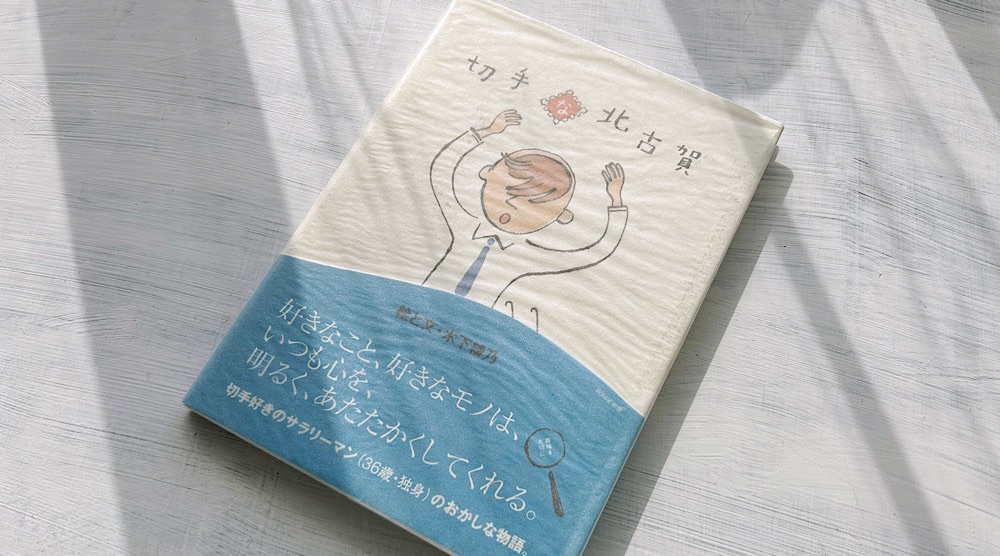

2000年代の切手ブームの中で生まれた、木下綾乃『切手な北古賀』(2006)は、切手コレクター必携の切手ガイドブック。

2004年(平成16年)にイラスト小冊子として自費出版された後、2006年(平成18年)にWAVE出版から刊行された。

土曜日は切手市に行く。切手三か条。1.切手商にスマイル。清潔な手であさる。2.迷うなら買うな、値切らずに。(木下綾乃「切手な北古賀」)

平成切手コレクターの楽しみ方が、オシャレなイラストで解説されている(水はがし、初日カバー、ヒンジなど、切手な用語解説付き)。

冴えないサラリーマン(北古賀二郎、36歳)を主人公とする、この物語は、ある意味で、2000年代の切手ブームを象徴する一冊となった(「我が切手人生に悔いなし。僕の最高にみちたりた気分だ」)。

雑貨ブームとの相乗効果で、当時は、女性をターゲットとする専門書が、複数発行された。

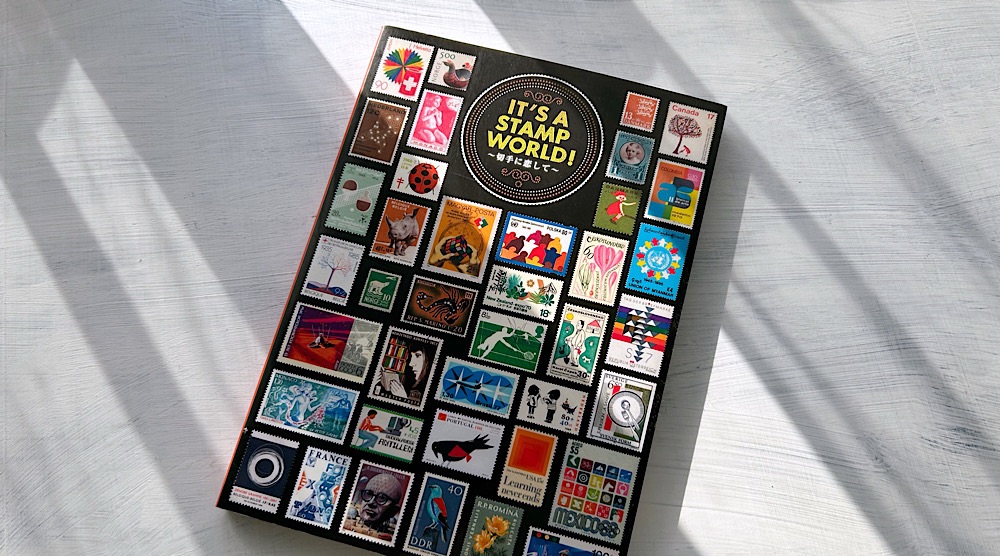

2005年(平成17年)5月に刊行された『IT’S A STAMP WORLD(切手に恋して)』は、書名からして、いかにも女子っぽい(なにしろ「切手に恋して」だった)。

さまざまな雑誌で切手が紹介されたり、広告のモチーフにも数多く引用されるなど、2004年は第何次かの切手ブームの先駆けとなりました。(「IT’S A STAMP WORLD(切手に恋して)」)

本書では、江口宏志(ユトレヒト代表)、パラダイス山元(マンボミュージシャン)、柳本浩市(グリフ代表)、まえをけいこ(雑貨屋)、東野翠れん(モデル)、木下綾乃(イラストレーター)、杉浦さやか(イラストレーター)など、著名人の切手コレクションが紹介されている。

動物切手のよさは、素直で素朴なところ。背景も動物も、シンプルな形と色使いのものが好きです。種類は、そーっと生きてるような小動物(オコジョ、リス)、小鳥、家畜、海獣(アシカなど)にとくに弱くて、見つけるとつい買ってしまいます。(木下綾乃「IT’S A STAMP WORLD(切手に恋して)」)

2000年代の切手ブームの雰囲気は、この一冊でおおよそ把握することができる。

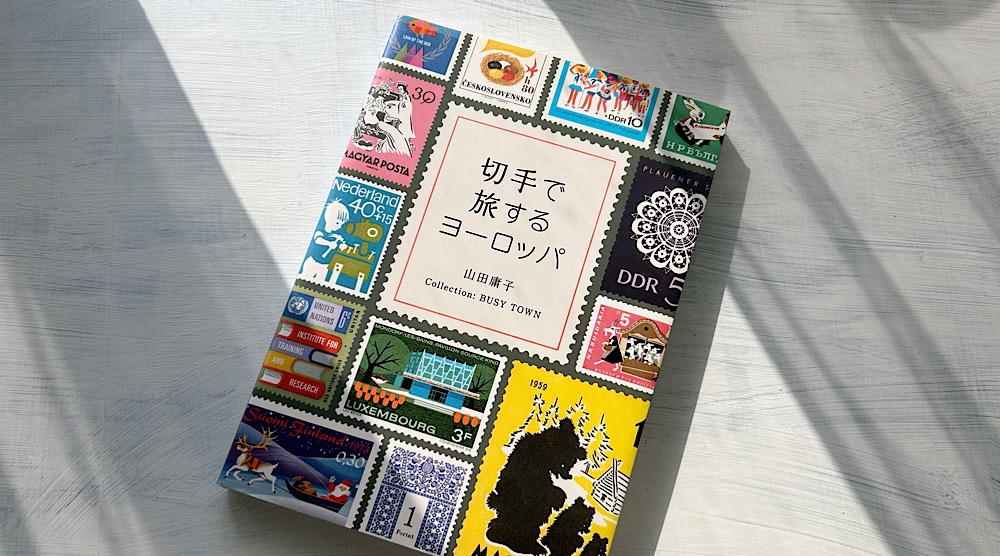

山田庸子『切手で旅するヨーロッパ』(2006)は、図案の美しいヨーロッパ切手を、童話や民芸、クリスマス、バレンタインなどといったトピカル別に紹介している(やはり、女性向けだ)。

ベルリンでの生活がスタートしたばかりの頃、語学学校と家事雑事の合間を縫ってはこの街の散策をしょっちゅう楽しんでいました。(略)老夫婦が経営する切手屋さんもその中の1つ。煤けた焦茶色の木の窓枠が素敵なショーウィンドウに、やっているのかいないのかわからないほど暗い店内。(山田庸子「切手で旅するヨーロッパ」)

当時は、こうしたガイドブック片手に、インターネットで外国切手を探すのが流行っていたような気がする。

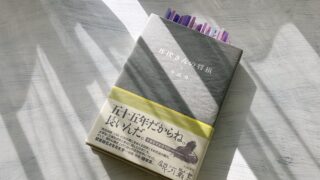

2010年(平成22年)には、よりマニアックな『切手帖とピンセット』(加藤郁美)が出た。

世界の切手を納めたスライド式の切手キャビネットに囲まれた蒐集室で、切手帖を広げて肩をよせあう子どもたちの光景。切手で世界と繋がる、切手で世界の断片を手に入れストックする──、個人の海外旅行が難しかった1960年代の大人たち子どもたちは、切手で世界にアクセスすることにわくわくしていたのでした。(加藤郁美「切手帖とピンセット」)

思うに、切手コレクションというのは、マニアックになるべく宿命を背負っているのではないだろうか。

好きなモノに対する情熱は、やがて、学術的な探究心へと発展し、知識や経験は専門的な言葉によって語られ始める。

そして、切手収集がマニアックなものとなるほどに、世の中のブームは沈静化していった。

あるいは、多くの人たちは、もっと緩やかに、切手コレクションを楽しみたかっただけなのかもしれない。

未使用とか、シートとか、そんな価値基準にはとらわれず、使用済みの安い切手の中から、いつの時代とか、どこの国とか、そんなデータにも関係なく、好きなデザインのものを、好きなように集める。

木下綾乃『切手な北古賀』は、そんな緩やかな雰囲気が、時代にマッチしていたのだ。