幸田文『ちぎれ雲』読了。

本作『ちぎれ雲』は、1956年(昭和31年)6月に新潮社から刊行された随筆集である。

この年、著者は52歳だった。

幸田露伴の死生観

幸田文は、高齢となった父(幸田露伴)の素顔を詳細にスケッチしている。

歯は入れ歯などは一本も無いが、皆がくがくして傷み所だらけ、……去年はまだ鮑の塩蒸しも柔らかくしたのなら賞味したが、今年はもうどうだろうか。(幸田文「雑記」)

「雑記」は、父(幸田露伴)の最晩年を綴った作品である。

1947年(昭和22年)7月30日に亡くなったとき、幸田露伴は79歳だった(8月で80歳になる予定だった)。

眼も薄く耳もうとい。もっとも身体全体の調子で出来不出来がある。眼は白内障だから、もはや眼鏡はおっつかないらしい。ものを読むことはもう諦めている。(幸田文「雑記」)

80歳は高齢に違いない。

なにしろ、2024年(令和6年)における男性の平均寿命さえ81.09歳なのだ(女性は女性が87.13歳)。

足は立たない。肉はすっかり落ち尽して向う脛などは三角に骨立っている。心易い人が、「あなたのせいでしょう」と云う。なるほど、嫁すまでを齧り、嫁して齧り、再び帰って齧りである。(幸田文「雑記」)

1928年(昭和3年)、24歳で結婚した幸田文は、1938年(昭和13年)、34歳のときに離婚。

長女(青木玉)を連れて実家に戻った。

筆は滅多に持たぬ。長くすわっていられないのだから原稿は勿論、揮毫もせぬ。昨夏、うるさくせがんで筆をもってもらったが、不機嫌な様子でさっと書いたのが、これは腰の立たない人のようでもなく調子が出ていた。(幸田文「雑記」)

最晩年の幸田露伴は、仕事からも遠ざかっていたらしい。

齢を取ると、本を読むことそのものが難しくなる。

ものを読むことはもう諦めている。ツァイスの拡大鏡を使えばまだ読むことができた時分であるが、雑誌関係の或る人の請を断りかねて原稿の依頼を取次ぐと、「わたしはもうじき読めなくなる。しかも読みたい本がどっさりだ。書いている時間は無いよ」と云った。(幸田文「雑記」)

幸田露伴のこのエピソードは、読書にも「引退」らしきものがあることを教えてくれる。

「老後のための読書」などと言っている暇はない。

読書は、むしろ、元気のある若いうちに貪るようにして読み漁るべきなのだ。

衣は甚だ質素である。あるがままでよろしいが建前であるから、焼けようが焼けまいが私は一家の衣類であくせくはしない。(幸田文「雑記」)

空襲の際の修羅場は「終焉」に詳しい。

B29の爆音と続いて起った破壊の轟音は、容赦無く処置の決定を迫った。(略)すでに書物を疎開して荒涼たる部屋に、むきだしに一人すわった父は傷ましく、せめて押入にでも庇いたくて、ろ骨にいやな顔をするのを頼んだ。(幸田文「終焉」)

足腰の立たない露伴は、安全な場所まで避難することさえ覚束ない。

「これがおまえ流の安全か」と皮肉る父を押入に移して、入り口を布団で塞いだ。

猛火の図が思い出され、発狂ということばがよみがえった。ど、どっというような音響が起り、あたりは揺れた。防護団が出勤々々と叫んでいる。不安と恐怖でこらえられず、「おとうさん」と呼んだ。(幸田文「終焉」)

空襲下に避難していない娘(幸田文)を、父(幸田露伴)は怒鳴りつける(「馬鹿め、そんな処にいて。云っておいたじゃないか、どこへでも行ってろ」)

露伴は、娘は一人で安全な場所まで避難しただろうと思いこんでいたのだ。

「お父さんが殺されるなら文子も一緒の方がいいんです。どこの子だって親と一緒にいたいんです」(略)「それが違う。おれが死んだら死んだとだけ思え。念仏一遍それで終る」(幸田文「終焉」)

東京大空襲下における父娘の激しい応酬は、この短い随筆のスケールの大きさを物語っている。

「いやです、そんなの文子はできません」「できなくてもそうしかならない」「では、おとうさんは文子が死ぬのを見ていられますか」片明りに見る父の顔は、ちょっと崩れて云った。──「かまわん、それだけのことさ」(幸田文「終焉」)

幸田露伴は、1867年(慶応3年)の生まれ。

愛情表現の不得手な「昔の男」だった。

父は利かない身体を起した。あっという間に後れ毛と一緒に襟髪を押えられた。痛さと、かつて無いことの驚きとで逆上した私は顫え出し、振上げられた手を見て、「おとうさん打つんですか」と訊いた。(幸田文「終焉」)

年譜では、1945年(昭和20年)のところに「東京に対する空襲が激しくなり、三月二四日、長野県埴科郡坂城に疎開」「五月二五日、空襲で伝通院の蝸牛庵が消失する」とある。

幸田露伴にとって厳しい晩年となったことは間違いない。

もちろん、高齢の父は、常に死と向き合っていたはずだ。

空襲の噂が伝わるころ、彼は「一体、爆弾で死ぬということが何なのだい、イヤサ死ぬということをどう思っているのだ」と言ったという。

「もしこのわたしの身体が道端で膨らみあがって爛れ死んでいたら、どうだと云うのか。おまえは発狂でもする気か」と。反射的に胸に描いた猛火の図にぞっとし、「そんなのいや、もうやめて」と嘆願し、「いやでは済むまい、そんななまぬるっこいことでいいと思ってるか。死の惨さ厳しさにも徹し得ないおまえらが、安全がどうのと憚りも無くしゃべり散らすとは慢心の至りだ」と浴びせられ、私はへこたれきった。(幸田文「終焉」)

戦争を乗り切った幸田露伴が亡くなるのは、 1947年(昭和22年)7月30日のことだった。

ふと親一人子一人という感情が走って、突然、「おとうさん死にますか」と訊いた。「そりゃ死ぬさ」と変に自信のあるような云いかたをし、「心配か」と笑った。(幸田文「終焉」)

娘と父親との絆が、この短い随筆には綴られている。

仰臥し、左の掌を上にして額に当て、右手は私の裸の右腕にかけ、「いいかい」と云った。つめたい手であった。よく理解できなくて黙っていると、重ねて、「おまえはいいかい」と訊かれた。「はい、よろしゅうございます」と答えた。(幸田文「終焉」)

父から娘へと受け継がれた、幸田露伴という「血」の流れ。

娘(幸田文)は、父の思いをしっかりと汲みとっていた。

手の平と一緒にうなずいて、「じゃあおれはもう死んじゃうよ」と何の表情もない、穏やかな目であった。私にも特別な感動も涙も無かった。別れだと知った。(幸田文「終焉」)

父を見送る動揺の中で、確かな観察眼が幸田文の随筆を支えている。

父・露伴の文学を、娘・文子は確かに受け継いでいたのだ。

市川市菅野と永井荷風とのすれ違い

終戦後、父子は焼け跡の東京を離れて、千葉県市川市菅野で暮らした。

同じころ、この菅野へ移ってきた文人が、他にもあった。

港区六本木の自邸「偏奇館」を戦災で失った永井荷風である。

もう夕がたの、そこは径がことさらに狭く曲って、椎だかどんぐりだかが両側からふさいで暗い。人がすっと擦れ違って行った。かわしたとたんに、ちかっと見られたという気がした。(幸田文「すがの」)

「大きな洋服の男が駒下駄に素足で、すぐ曲って行ってしまった」とあるのは、永井荷風だったが、そのとき、幸田文は荷風との面識がなかった。

その男が永井荷風だと教えてくれたのは、出版社の人間だった。

ある日、見舞に来た出版社の人を送りがてら、駅の商店まで行くつもりで連れだって出た路地の、撞木に衝きあたるところで、例の背の高い人がこちらへ来かかっているのを見ると、「あれ荷風だ、たしかに荷風先生だ」と囁いた。(幸田文「すがの」)

戦災によって東京を追われた男たち。

なにより、幸田露伴も永井荷風もメインストリームからは遠いところを歩いていた。

父は「ほう」と目をよこしてから、話の腰を折って、「おまえはまさか、いきなりな挨拶なんぞしたんじゃあるまいね」(幸田文「すがの」)

不躾で自分勝手な振舞には辟易していた露伴である。

孤高の作家・永井荷風の心境を察してか、「おれならいやだね」と言った。

幸田露伴は、永井荷風の文学を認めていたらしい。

父が私に読むようにわざわざ指してくれた本は十指に満たないだろう。濹東綺譚はその一冊である。(幸田文「すがの」)

永井荷風の『濹東綺譚』は、戦前、1937年(昭和12年)4月から6月まで『東京朝日新聞』に連載された長篇小説である。

『濹東綺譚』に舞台となっている向島の私娼窟(玉の井)に、露伴は反応したらしい。

父はむかし向嶋百花園の近処に住み、私はそこで生まれ育ち、はたちになるまで動かなかった。(幸田文「すがの」)

菅野へやってくるまでの来歴が、永井荷風への伏線になっている。

向嶋が結んだ縁だったかもしれない。

私には「向嶋」と手渡してくれた。当時住いはもう小石川だった。向嶋と云えば親子のあいだには無言に通じるものがあって、つっくるめて云えばひそっとした憐み合いというようなものであった。(幸田文「すがの」)

貸本屋を通じて「永井荷風が幸田露伴を訪ねてくる」という話が伝わってくるころ、露伴は逝った。

葬儀の朝、「もし会葬者が百五十あったら、おれは世をひがむ心を撤回する」と、ながく父を知る一人が云った。百五十人はおろか、私の勘定はその三分の一にも足りなかった。父自らも生前、さびしい葬儀を予告していたのである。(幸田文「すがの」)

永井荷風が来ていたらしいとの話が出たのは、告別式も終わった後のことだった。

永井さんは、私がはじめてあれが荷風先生と聞かされたその路地の撞木の処まで来られて黙礼をされたとか、そのまま行ってしまわれたとかが、告別式のあと人のまばらな中で私に伝えられた。(幸田文「すがの」)

父の死後、東京へ戻った幸田文は、亡父についての執筆を始めた。

同じ菅野住まいということで、世間の関心の高かった永井荷風についても触れる必要があった。

本人の許可を得るため、幸田文は荷風のもとを訪ねた。

来意を告げると、「そんな固い挨拶なんぞあなた、何でもどんどんお書きなさいよ」それから、礼儀ということでしばらく話してくださった。(幸田文「すがの」)

父に似たものを、幸田文は、この老人に感じていたのかもしれない。

往来で見境なしに声をかけられることを煩わしさを、荷風は語った(「もっと人の知らない奥へ行って、いやな思いをしないでいたい」)。

荷風を通して亡父を書いたのか、あるいは、亡き父の姿を通して永井荷風を書いたのか。

「菅野」という土地が、二人の男たちを結びつけている。

父の死後、娘(幸田文)は次々に父の思い出を書き綴った。

世間から正しく理解されていなかったかもしれない、本当の父を伝えるために。

なんとしてももう年である。したい仕事をしていてもらいたい。私の望みがもし聞かれるものならば、寝巻の父がおしまいではいやなのである。(幸田文「雑記」)

娘にとって、父は最後まで作家だった。

少なくとも「じゃあおれはもう死んじゃうよ」という最後のひと言を発するまでは。

本作『ちぎれ雲』は、遺された娘が亡き父へ送る鎮魂歌(レクイエム)である。

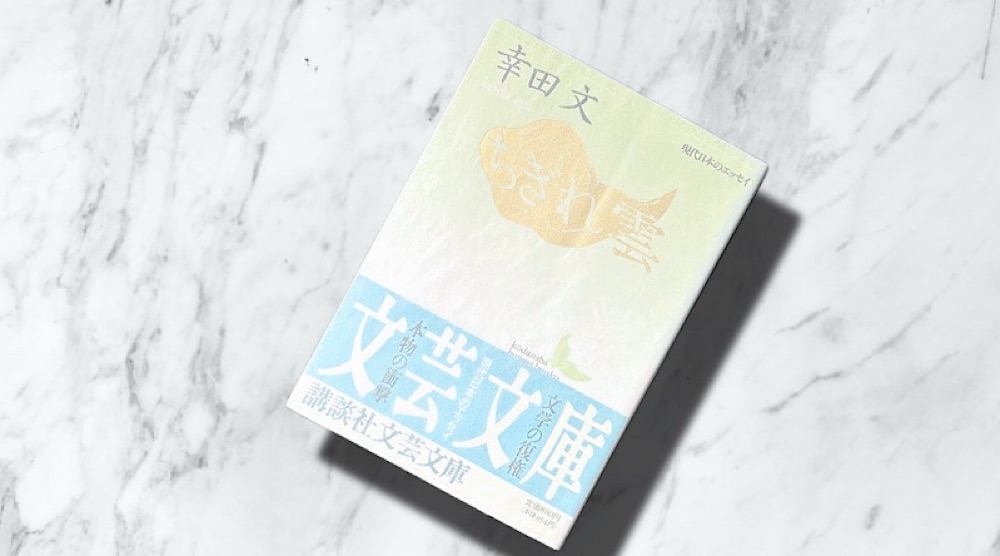

書名:ちぎれ雲

著者:幸田文

発行:1993/02/10

出版社:講談社文芸文庫