カレッジ・フォークとは何か?

僕のカレッジ・フォークの歴史探索は、そんな素朴な疑問から始まった。

それは、カレッジ・フォークが、カレッジ・ポップスへと変容していく過程の物語でもある。

カレッジ・フォークの歴史

カレッジ・フォークの歴史を辿ることが難しいのは、その歴史を、レコードによって知ることができないからだ。

大ヒット曲となった「バラが咲いた」が日本のフォークソングの初めという説があります。コンサートの流れでは、アメリカでヒットしていた「花はどこへ行った」を雪村いづみさんが労音のコンサートで歌ったのが最初と言われています。同じ時期に、日本の反戦歌として同じ雪村いづみさんが「死んだ男の残したものは」を歌った記録が残っています。(高石ともや「さあ、陽気にゆこう(フォークソング年代記)」)

レコード史という観点で見ると、日本で最初のカレッジ・フォークは、1966年(昭和41年)にマイク真木が歌った「バラが咲いた」ということになるらしい。

そしてマイク真木が、66年4月5日に「バラが咲いた」でソロデビュー。この曲が大ヒットした。それまでは、フォークブームといっても東京の学生を中心としたものだったが、この「バラが咲いた」により広く知られるようになる。(金澤信幸「フォークソングの東京(聖地巡礼1968-1985)」)

フォークソングという言葉が、一般に定着したのも、マイク真木「バラが咲いた」の功績だった。

当時、「バラが咲いた」という曲はフォークと謳われて世に出たけど、これをフォークというのは、僕やレコード会社の人でなく、三十年後のみんななんだと思っていた。三十年後も忘れられずにいて、おじいちゃんやおばあちゃんや子供たちが歌ってくれたら、これぞ本物のフォークだって。今、そうなってくれたよね。(島敏光「マイク真木の証言」/『永遠のJ-ポップ』)

マイク真木「バラが咲いた」(1966)は、カレッジ・フォークのブームを当て込んだレコード会社の戦略によって誕生したことが知られている。

つまり、本当のカレッジ・フォークは、「バラが咲いた」以前にあったのだ。

日本で最初にヒットしたフォークソングは、一九五八年に全米のヒットチャートでも第一位を獲得したキングストン・トリオの「トム・ドゥーリー」だが、このときはまだこれがフォークソングであるとは認識していなかった。(略)フォークソングと認識された上で、最初のビッグヒットとなったのは、言うまでもなく民謡の神様と呼ばれたピート・シーガーの作った「花はどこへ行った」である。(島敏光「永遠のJ-ポップ」)

「トム・ドゥーリー」のヒットは、日本の若者たちのフォークギターブームに、大きな影響を与えた。

キングストン・トリオの「トム・ドゥーリー」、ブラザーズ・フォーの「グリーン・フィールズ」等の美しいハーモニーが昭和34年以降ラジオから流れ、学生たちは競ってそのコピーを求め、自ら演奏した。(池田憲一「昭和流行歌の軌跡」)

1959年(昭和34年)以降、学生たちがコピーしたアメリカのモダン・フォークこそ、日本におけるカレッジ・フォークの源流だったのだろう。

1960年(昭和35年)、ブラザーズ・フォアの25cmLP『グリーンフィールズ』発売。

1961年、キングストン・トリオが来日した。そしてこの年、小室等がジ・アローズ・フォー・ミーを結成し、日本のフォーク史にその第一歩を記した。(前田祥丈・平原康司「60年代フォークの時代」)

1962年(昭和37年)4月にはブラザーズ・フォアが初来日し、若者たちのフォーク熱に火をつけた。

昭和38年12月24日、日本で初めてのフーテナニー「フーテナニー’63」が、セントポールズ・フォーク・シンガーズ等3組のフォークグループが出演して、銀座のガスホールで開催された。(池田憲一「昭和流行歌の軌跡」)

当時のフォークソングブームは、コンサートという形で現れた。

12月31日には、東京・お茶の水の日仏会館で学生企画団体ジュニア・ジャンボリー主催の「フーテナニー’63」が開かれた。出演はモダン・フォーク・カルテット(吉田勝宣、重見康一、真木壮一郎、麻田浩)、カッペーズ(大山徹、川手国靖、笹島、第阿久芳樹)、大久沢保、ケム真中、カントリー・フレッシュメン、ブルーリッジ・マウンテンボーイズなどで、約400人の観客を動員している。(前田祥丈・平原康司「60年代フォークの時代」)

「フーテナニー’63」の内容が、『昭和流行歌の軌跡』と『60年代フォークの時代』とで、微妙に異なっている。

日本でも彼らのレコードが発売されるようになり、その影響を受けて、彼らをコピーするグループが数多く出現した。1963~1964年になるとコンサートが数多く開かれるようになる。これが日本における第1次フォークブームと言われている(『60年代フォークの時代』による)。(金澤信幸「フォークソングの東京(聖地巡礼1968-1985)」)

雪村いづみの「花はどこへ行ったの」が発売されたのは、1964年(昭和39年)のことで、この年、園まりの「花はどこへ行ったの」も、同じくヒットしている。

日本のキャンパスでフォークが盛り上がったっていうのは、VANジャケットのファッションが浸透してきて、それとアメリカのモダンフォークの連中のファッションが似かよっていた部分もあるよね。ボタンダウン、コットンパンツ、長めの半袖。(島敏光「マイク真木の証言」/『永遠のJ-ポップ』)

アメリカのモダンフォークは、日本の男性向けファッション情報誌『メンズクラブ』でも、盛んに発信された。

こうした社会事情を背景として、1963年(昭和38年)に誕生したのが、黒澤久雄(黒澤明監督の長男)、横田實、鶴原俊彦の3人で構成するフォーク・グループ「ブロードサイド・スリー」だった。

当時、黒澤久雄(クロパン)は成城大学1年生で、横田實は玉川大学の学生。

バンド名の「ブロードサイド」は、アメリカの音楽雑誌の名前に由来している。

ボブ・ディランが、ニューヨーク市の小さな雑誌『ブロードサイド』に発表した「風に吹かれて」は(以下略)(池田憲一「昭和流行歌の軌跡」)

森山良子は、ブロードサイド・スリーの前身「ブルー・ストリングス」のコンサートを観ている。

階段教室で開かれるコンサート。私たちも含めて皆メチャクチャ下手だったが、ただただ楽しかった。ここで聴いた先輩のブルー・ストリングス(後にブロードサイドスリー、ザ・ブロードサイドフォーと形をかえてゆく)の演奏だけは群を抜いていた。カッコ良かった。(森山良子「ま、いいか」)

成蹊学園高校に在籍していた森山良子は、先輩の大学生(黒澤久雄)に誘われて、フォーク・コンサートに参加するようになる。

高校生になったばかりの頃だったと思う。校庭で「森山、僕等と一しょに音楽やらないか。このレコード覚えてきて」と憧れの先輩、黒パンからいきなり声をかけられた。「ハイ!」と二つ返事でジョーン・バエズのアルバムを受けとると、すぐ練習が始まった。(森山良子「ま、いいか」)

森山良子が「高校生になったばかりの頃」とあるので、おそらく、1963年(昭和38年)頃のことだったのだろう。

ブロードサイド・スリーは、1964年(昭和39年)の秋から、世田谷区松原の黒澤家を会場に、フォーク・コンサートに向けた練習を開始する。

彼らが最初に練習する曲は、大抵「イエロー・バード」だった(ハリー・ベラフォンテやブラザーズ・フォアのレパートリーとして有名)。

昭和39年暮れ、40年6月とジュニア・ジャンボリーが成功し、カレッジフォークのパターンがきまった。キングストン・トリオが来日した40年10月頃からブームは過熱気味となり、同年暮れには日劇で「フォークソング・フェスティバル」が開かれている。(池田憲一「昭和流行歌の軌跡」)

1965年(昭和40年)には、ブロードサイド・スリーに山口敏孝が加入し、「ザ・ブロードサイド・フォー」が完成する。

ザ・ブロードサイド・フォーの音楽的バックボーンは、モダン・フォーク・グループのブラザーズ・フォアだった。

当時のカレッジ・フォーク界のビッグ3といえば、ブロードサイド・フォー、モダン・フォーク・カルテット、そして小室等の率いるPPMフォロワーズだったが、小室グループだけは積極的に日本のフォークソングとも言うべき民謡などを取り入れ、独自の路線を突っ走っていた。(島敏光「永遠のJ-ポップ」)

つまり、正統派のカレッジ・フォーク・グループとしては、ザ・ブロードサイド・フォーとモダン・フォーク・カルテットの両巨頭が、コンサートを盛り上げていたと言える。

マイク真木さんのいたMFQ、小室等さんのPPMフォロワーズ、ギターの石川鷹彦さんはフォークウィンズ、etc、etc……みな個性的なグループで一目置かれていた。日本にアメリカンフォークがまん延すると、ブラザーズ・フォア、キングストントリオ、PPM、そしてジョーン・バエズ等が来日、ブームに拍車をかけた。(森山良子「ま、いいか」)

モダン・フォーク・カルテットは、後に「バラが咲いた」をヒットさせることになるマイク真木のほか、吉田勝宣、麻田浩、重見康一という4人のメンバーで構成されていた。

僕は日芸(日本大学芸術学部)に入ったんだけど、練習で明学にばっかり通っていた。その横で練習していたのが、ブレッド&バターで、はじめはカントリーをやっていた。(島敏光「マイク真木の証言」/『永遠のJ-ポップ』)

モダンフォークの登場以前、アコースティック・ギターを持った少年たちは、カントリーやブルーグラスを練習することが多かったらしい。

東京グランド・オール・オープリーでやってる頃、次々とカントリーバンドが出てきて、その中にキングストン・トリオにそっくりなフォークグループが出てきちゃったんだよ。それが立教大学のセント・ポール・フォークシンガーズ。(島敏光「マイク真木の証言」/『永遠のJ-ポップ』)

大学生を主体とするカレッジ・フォークのブームは、おそらく、この頃が全盛期だったのではないだろうか。

1965年(昭和40年)には、ブロードサイド・スリー名義のアルバム『フォーク・ソング・ベスト・ヒット』が発売されている。

カレッジ・フォークのレコードが発売されるのは、これが日本で初めてのものだった(おそらく)。

ブロードサイド・フォーがブラフォーを、MFQがキングストンを、森山良子がジョーン・バエズを中心としたレパートリーを披露し、最後には全員が登場してニュー・クリスティー・ミンストレルスになってしまうのだ。(島敏光「永遠のJ-ポップ」)

4人メンバーのブロードサイド・フォーが完成した1965年(昭和40年)の秋に、マイク真木率いるモダン・フォーク・カルテットが解散。

大学生のカレッジ・フォーク・グループは、卒業とともに解散するのが宿命だった。

この年、ラジオ関東(現在のラジオニッポン)では、「杏林フォークカプセル」という番組が始まっている。

マイク真木や渡辺かおる、麻田浩、重見康一のモダン・フォーク・カルテットが、毎晩おしゃべりをしていて、マイク真木が抜けた後には、森山良子も参加していたらしい。

1964年(昭和39年)から1966年(昭和41年)のキャンパスを彩った三大フォーク・グループも、1966年(昭和41年)の春、ブロードサイド・フォーとPPMフォロワーズが解散して、フィナーレを迎える。

その象徴とも言えるのが、渋谷公会堂で開催された、ブロードサイド・フォーの解散コンサートだった。

既に解散していたモダン・フォーク・カルテットのほか、PPMフォロワーズや森山良子、ニュー・フォーク・シンガーズ、フロッギースも参加した、このフォーク・コンサートは、座席数2,300を超す渋谷公会堂を満席にする。

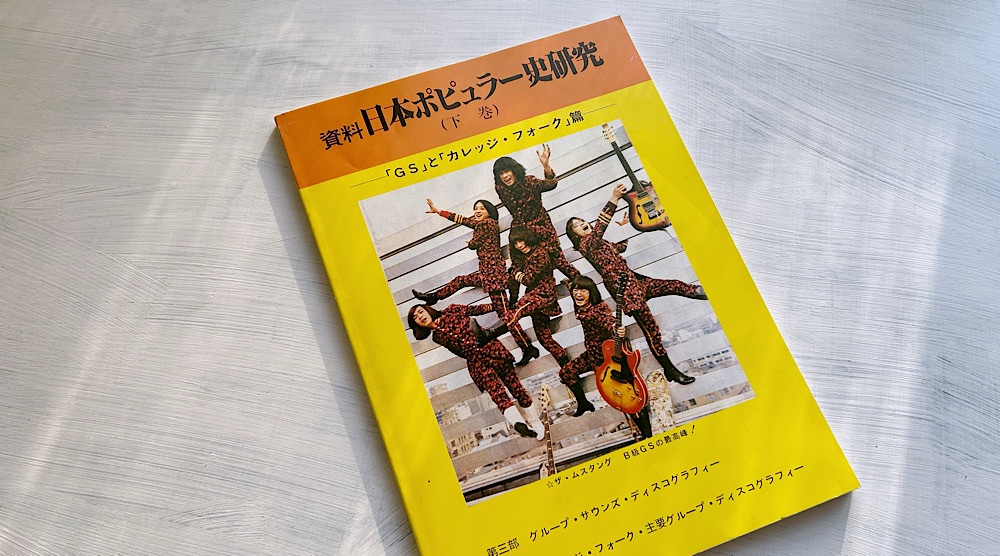

僕らが大学に入ってきた時に、MFQとブロードサイド・フォーという二大巨頭がいて、どちらも解散しちゃったわけ。で、フォークのバンドというと、僕らと森山良子ちゃんになってくるわけ。(黒沢進「(元フロッギーズ)小山光弘氏インタビュー」/「『資料 日本ポピュラー史研究(下巻)「GS」と「カレッジ・フォーク篇」』)

成城大学や青山学院大学、成蹊大学、立教大学、学習院大学、明治学院大学などの学生が中心となった、本当の意味での「カレッジ・フォーク」の一大イベントだった。

「日本最初のフォークソング」と呼ばれる「バラが咲いた」が発売されるのは、彼らが解散した後の、1966年(昭和41年)のこと。

さらに、1966年(昭和41年)9月には、既に解散しているザ・ブロードサイド・フォー名義で「若者たち」が発売され、フジテレビ系ドラマ『若者たち』の主題歌としてヒットする。

レコード業界におけるフォーク・ブームは、カレッジ・フォークの波が通りすぎた後にやってきたのだ。

彼らの多くは、成城、成蹊、青山学院など、いわゆるお坊ちゃま大学に通う学生だった。そのため、カレッジ・フォーク、キャンパス・フォークなどと呼ばれていた。(金澤信幸「フォークソングの東京(聖地巡礼1968-1985)」)

1967年(昭和42年)にジョーン・バエズが来日すると、のんびりしていた日本のフォークソングも、激しく左翼化していく。

同年4月28日、高石友也が大阪の毎日ホールで初めてのリサイタルを開催し、その夜、フォーク・キャンプの母胎が発足している。そして、7月28日から30日にかけて第一回フォーク・キャンプが京都の高雄でひらかれ、フォークソングの自覚的運動がスタートした。(池田憲一「昭和流行歌の軌跡」)

急速に政治性を帯びたフォークソングは、既に、かつてのカレッジ・フォークではなかった。

金澤信幸『フォークソングの東京(聖地巡礼1968-1985)』は、フォーク・ソングがメッセージ・ソングとなった時代(つまり1968年)から始まっている。

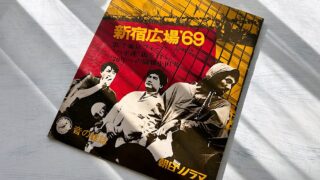

新しいプロテスタント・フォークが日本中を席巻し、1969年(昭和44年)の東京フォークゲリラ集会へ向かって歩き始めたのだ。

一九六九年一月、大阪での平和集会。ジョーン・バエズをアメリカから迎えて、大阪中之島会館でベ平連のメンバーが集まりました。その夜の酒の席での開高健さんの言葉が忘れられない。「高石くん、君たちは新しい日本の歌をつくってくれ、明るくて力づよいのがいい。(略)ぼくらの世代には自分たちの世代の歌がないんだ」(高石ともや「さあ、陽気にゆこう」)

カレッジ・フォークのアルバムで紹介されることの多い、新谷のり子「フランシーヌの場合」(1969)でさえ、左翼運動とは無関係ではない。

一九六九年三月三十日。どしゃ降りの雨のなか、私はまるで何かに憑かれたように、先生の話を聞いていました。「日本帝国主義打倒」「三里塚軍事空港粉砕」。初めて聞く激烈な言葉も決して奇異に感じることなく、おだやかな表情で話すその人に、私はすっかり魅せられていました。(新谷のり子「フランシーヌ・はたち──私の出逢った唄たち」)

名曲「フランシーヌの場合」は、三里塚闘争に参加した新谷のり子と、ベトナム戦争とナイジェリア内戦に抗議して焼身自殺を遂げたパリの女性(フランシーヌ・ルコント)のイメージをだぶらせて作られたという。

かつての「カレッジ・フォーク」は、全学共闘会議(全学連)を中心とする「スチューデント・パワー」へと変容していた。

新谷のり子の活動は「夜の酒場で反戦歌を唄うピンキー(ピンキー&キラーズ)に似た女の子」として、朝日新聞でも紹介された。

「フランシーヌの場合」が、急激に売れてゆく一方、芸能界に違和感を抱く新谷のり子は、日本大学津田沼校舎のバリケードとテレビ局を往復する毎日だったという。

振り返ると、カレッジ・フォークのブームは、商業主義とは遠い場所で盛り上がりを見せた、大学生の活動だった。

レコードの発売もなく、手売りのチケットによるコンサートだけで、彼らはフォーク・ソングを楽しんでいたのだ。

1960年代前半が、そんなイノセントなカレッジ・フォークの全盛期だったのかもしれない。

カレッジ・フォークとカレッジ・ポップスの名曲たち

商業主義化された後の「カレッジ・フォーク」は、次第に「フォーク色」を薄めていった。

多くのカレッジ・フォークは「カレッジ・ポップス」として売り出されたのだ。

理由は、おそらく、二つある。

一つは、左翼化するメッセージ・ソングの影響で、フォーク・ソングに対する政治的イメージが劇的に強くなったこと。

もともと、政治とは一線を画していたカレッジ・フォークだが、1960年代末期にフォークソングを名乗ることは、政治の舞台へ飛び出すことを意味していた。

爽やかな青春を歌うカレッジ・フォークが、政治的闘争に巻きこまれることを避けた可能性は大きい。

もうひとつは、1967年(昭和42年)から始まるグループ・サウンズの大ブームの影響である。

フォーク・ソングが左翼化する一方、日本では、エレキ・ギターを用いたロック・サウンドが、音楽業界の中心となっていった。

ブラザーズ・フォアのモダン・フォークを、ビートルズのリバプール・サウンドが飲みこんでしまったのと同じように、グループ・サウンズの波は、カレッジ・フォークのムーブメントを呆気なく飲みこんでしまったのだ。

GSの時代、かつてのカレッジ・フォークは、「カレッジ・ポップス」と名前を変えて生き残っていく。

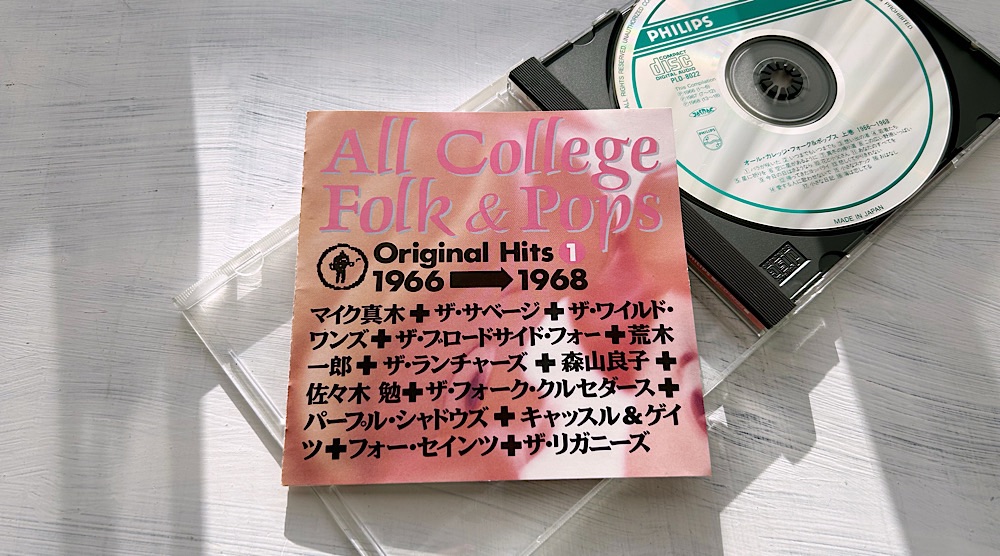

そのため、多くのコンピレーション・アルバムには、フォークとポップスが一緒くたに収録されることとなり、どこまでがフォークで、どこからがポップスなのか、その境界線さえ不明となった。

『オール・カレッジ・フォーク&ポップス(上巻)1966-1968』(フィリップス・レコード)には、マイク真木「バラが咲いた」、ザ・ブロードサイド・フォー「若者たち」、森山良子「この広い野原いっぱい」などと一緒に、ザ・ワイルド・ワンズ「想い出の渚」、ザ・サベージ「いつまでもいつまでも」、パープル・シャドウズ「小さなスナック」、ザ・ランチャーズ「真冬の帰り道」、ザ・リガニーズ「海は恋してる」などのGSナンバーが収録されている。

森山良子「花と小父さん」や荒木一郎「空に星があるように」になると、歌謡曲とポップスとの区別さえ、ここにはない。

森山良子「今日の日はさようなら」、キャッスル&ゲイツ「おはなし」、フォー・セインツ「小さな日記」、ザ・フォーク・クルセダーズ「悲しくてやりきれない」「帰ってきたヨッパライ」など、定番メニューが一通り揃っているところが、魅力といえば魅力だろうか。

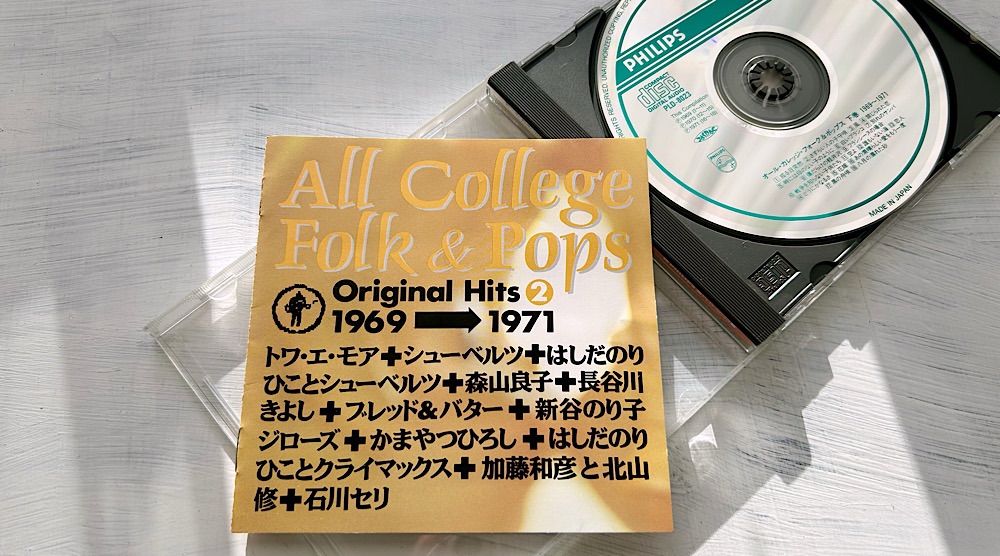

姉妹盤『オール・カレッジ・フォーク&ポップス(下巻)1969-1971』(フィリップス・レコード)になると、かまやつひろし「どうにかなるさ」、長谷川きよし「別れのサンバ」、石川セリ「八月の濡れた砂」なども登場して、「カレッジ・フォーク」「カレッジ・ポップス」の世界は混沌としてくる。

同時に、はしだのりひことシューベルツ「風」、はしだのりひことクライマックス「花嫁」、ジローズ「戦争を知らない子供たち」、加藤和彦と北山修「あの素晴らしい愛をもう一度」などのヒット曲が並んでいるのも、この企画盤の特徴だ。

新谷のり子「フランシーヌの場合」や、森山良子「時には母のない子のように」など、人気曲が多いので、一般的な「カレッジ・フォーク」のイメージを把握するには、このアルバムでもいけるかもしれない。

ブレッド&バター「傷だらけの軽井沢」が入っているのもうれしい。

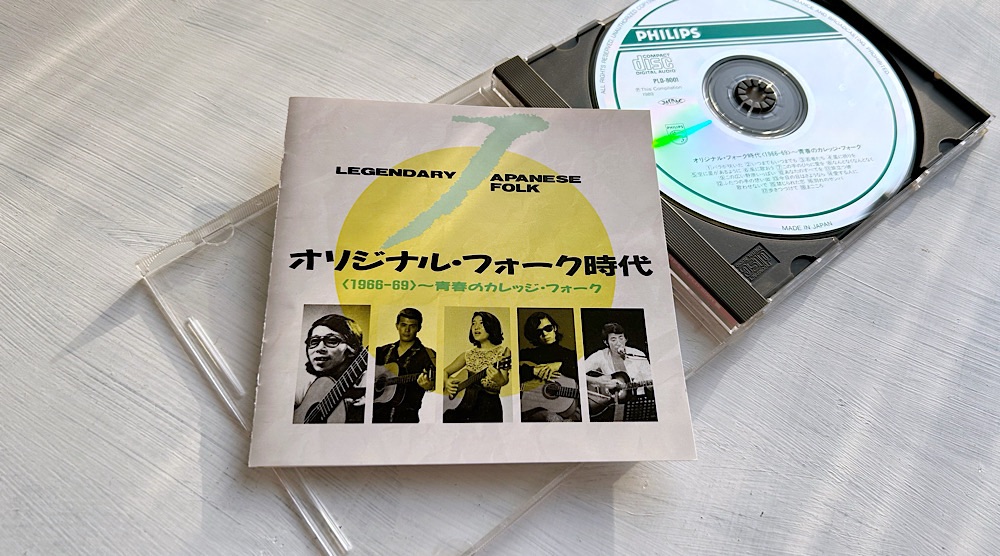

『オリジナル・フォーク時代<1966-1969>~青春のカレッジ・フォーク』(フィリップス・レコード)は、硬派の「カレッジ・フォーク」アルバム、と言いたいところだが、ザ・スパイダース(井上順)「なんとなくなんとなく」や、ザ・サベージ「いつまでもいつまでも」「この手のひらに愛を」が、さりげなく含まれている。

レコード業界において、カレッジ・フォークは、「バラが咲いた」と「若者たち」に始まり、その後はなんとなくグループ・サウンズに溶けこんでいくのだ。

マイク真木「風に歌おう」、佐々木勉「あなたのすべてを」「旅立つ彼」なども注目したい。

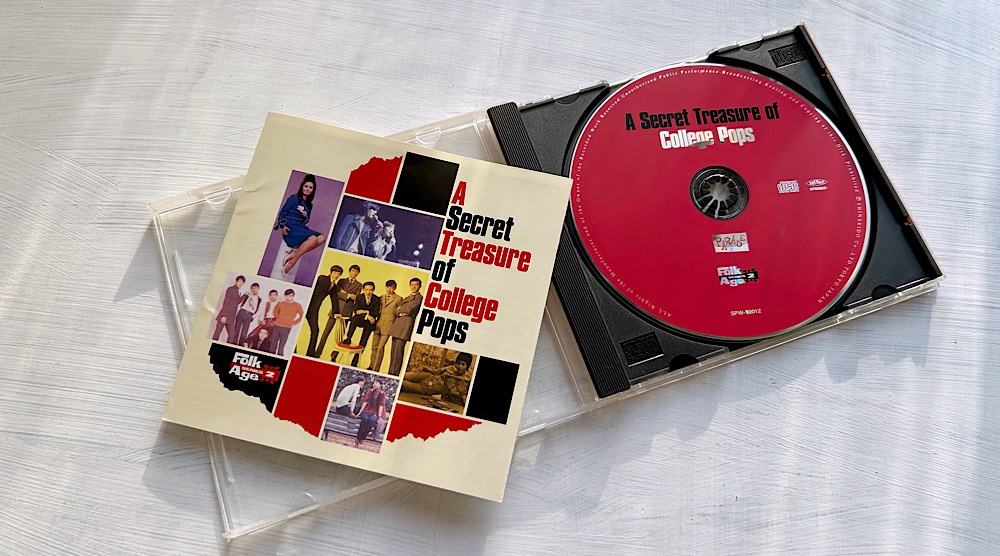

『カレッジ・ポップスの秘宝』(新星堂)は、伊藤きよ子とザ・ワイルド・ワンズ、トワ・エ・モアの楽曲で構成されている。

ベッツイ&クリスでヒットした「白い色は恋人の色」を山室英美子と伊東きよ子が歌い、ピーター、ポール&マリー「天使のハンマー」を、ト・ワエ・モア、ザ・ワイルド・ワンズ、伊東きよ子のオールスターズが歌っている。

トワ・エ・モアが歌う反戦歌「坊や大きくならないで」や、伊東きよ子「風に吹かれて」などが収録されているところにも、お得感を感じる。

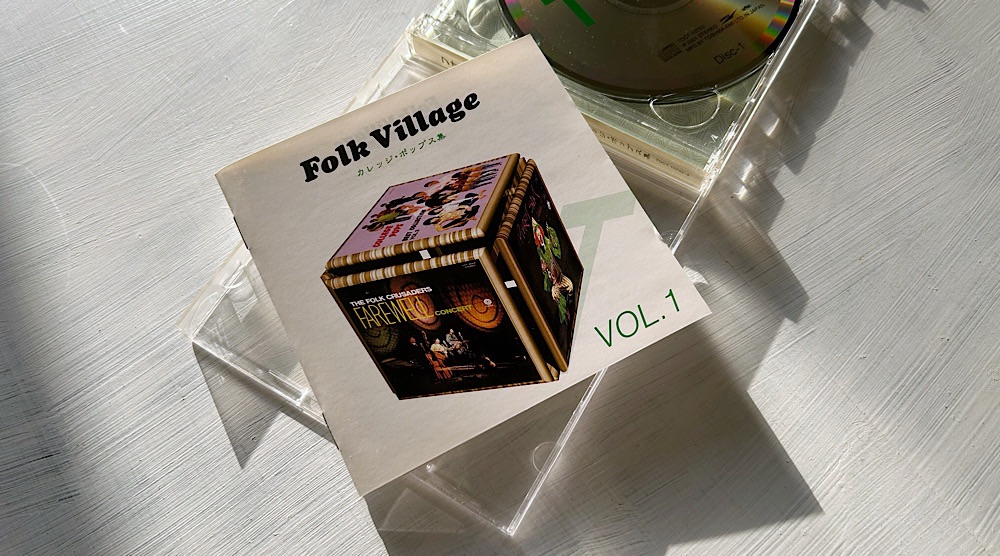

『フォーク・ヴィレッジ VOL.1(東芝EMI編)カレッジ・ポップス集』は、フォーク・クルセダーズを中心に、はしだのりひこや北山修のナンバーを収録。

さらに、市川染五郎(松本幸四郎)や万里村れい、ザ・タイムセラーズ(ザ・フォー・ミンストレルス)、モダン・フォーク・フェローズ(作家の影山民雄が所属)、広川あけみ、モコ・ビーバー・オリーブ、ノイズ・ハミング、エノマンズなど、レアどころが並ぶ。

ちなみに、「フォーク・ヴィレッジ」シリーズで「カレッジ・ポップス集」を謳っているのは、東芝EMI編だけで、慶応義塾大学のザ・タイムセラーズ、明星学園の広川あけみ、成蹊大学のフォー・セインツ、東洋大学のノイズ・ハミングなど、大学生色を押し出している。

エノマンズ「生きているのに」は、川端康成の作詞。

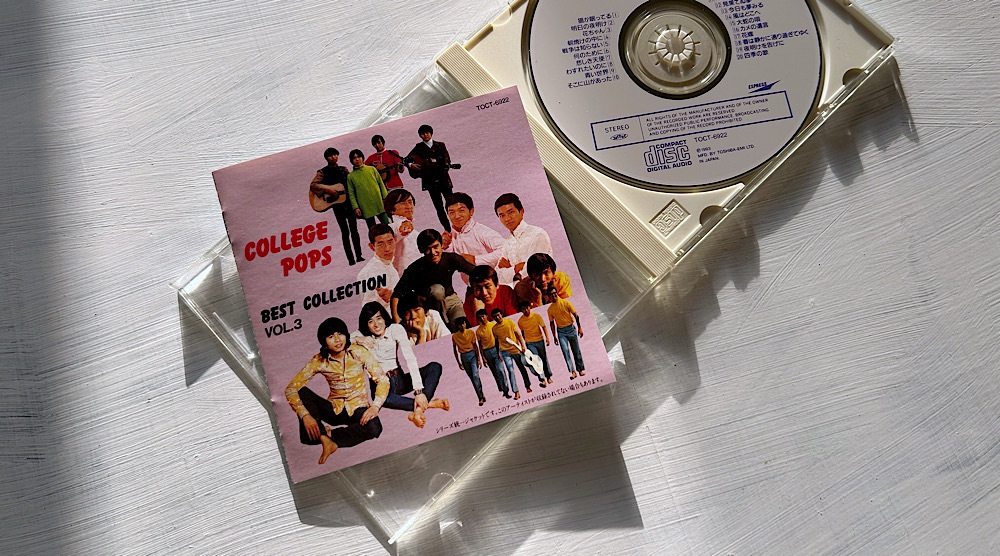

レアものを発掘するなら、『カレッジ・ポップス・ベスト・コレクション(VOL.3)』(東芝EMI)がいい。

ザ・タイム・セラーズ、モダン・フォーク・フェローズ、ザ・フロッギーズはじめ、広川あけみ、モコ・ビーバー・オリーブ、越智友嗣とシューベルツ(「カメの遺言」)、ロック・キャンデーズ、ノイズ・ハミング、市川染五郎と、レアものばかり。

遠藤健司「猫が眠ってる」や、ジ・オフコース(オフコース)「春は静かに通りすぎてゆく」まで「カレッジ・ポップス」に入ってしまった。

いずれのコンピレーション・アルバムも、「カレッジ・フォーク」にさえこだわらなければ、1960年代後半の良質な国産ポップスを楽しめる内容となっている。

逆説的に言うと、これこそ、「カレッジ・フォーク」が商業ベースでは活動していなかったということの証明になるのではないだろうか。

黒沢進『資料 日本ポピュラー史研究(下巻)「GS」と「カレッジ・フォーク篇」』でも、レコード史上におけるカレッジ・フォークとグループ・サウンズの時代は、1967年(昭和42年)から1969年(昭和44年)までと、ほぼ重なっている。

つまり、レコード化されていないからこそ、真の意味での「カレッジ・フォーク」は尊いのだ。

「若者たち」のザ・ブロードサイド・フォーは、かろうじてグループ名を残したけれど、「バラが咲いた」のマイク真木が所属するモダン・フォーク・カルテット(MFQ)は、レコードを録音しなかったため、名前が残ることはなかった。

残念ながらレコードは出していません。話はあったんですけどね。だから今度の東芝のレコード(『60年代フォークの主役達/Students’ Festival 1982』)が最初で最後のMFQのレコードということになります。(ミュージカルステーション総務部長 重見康一/『資料 日本ポピュラー史研究(下巻)「GS」と「カレッジ・フォーク篇」』)

結局、次の世代を支える森山良子が、商業ベースでも成功したカレッジ・フォークの覇者ということになるのかもしれない。