エリザベス・ギャスケル「クランフォード」読了。

本作「クランフォード」は、1851年12月から1853年5月まで断続的に『ハウスホールド・ワーズ』(チャールズ・ディケンズ発行)に発表された読切短編小説である。

最初の作品が発表された年、著者は41歳だった。

原題は「Cranford」。

単行本は1853年に刊行されているが、この際に大きく改訂されて長編小説の体裁が採られた。

岩波文庫版の邦題は『女だけの町 クランフォード』(小池滋・訳)。

時代遅れな田舎町の上流社会に生きる人々の交流

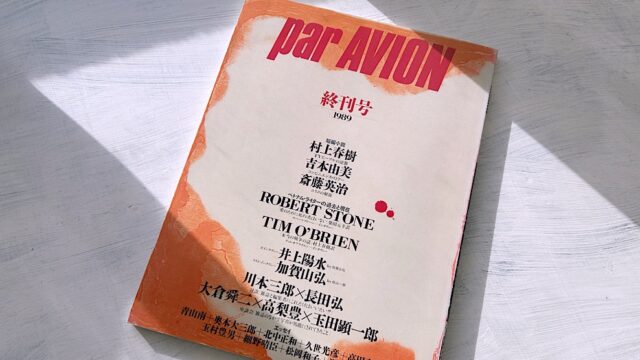

阪田寛夫の『庄野潤三ノート』の「第七章 ガンビア滞在記」に、福原麟太郎の書評が引用されている。

福原麟太郎氏は「その記録の面白さにつくづく感心したとき、すぐに思い浮んだのは、ギャスケル夫人の『クランフォード』という小説であった」(昭和三十四年「週刊文春」六月二十九日号)と評して、これを英国の田舎町の無事な日常を書いた小説──「読んでいると自分のことのようにも思い、つくづく人間がいとしく感じられる」作品になぞらえている。(阪田寛夫『庄野潤三ノート』)

そのような感想を踏まえた上で、本作『クランフォード』を読んだとき、物語の終盤に出てくる<ミスター・ピーター>の言葉が印象的に記憶に残る。

「ああ、それもずいぶん昔のことだ。人生の半分以上も前のことだ。それなのに、まるでつい昨日のことみたいだ! 義理の兄さんとしては、これ以上申し分なしの男と思っていたのになあ」(エリザベス・ギャスケル「クランフォード」小池滋・訳)

生涯を独身で通した実姉の<ミス・マティー>にも、ささやかな恋物語があったことを振り返って、実弟のピーターが懐かしく思い出す場面である。

「ああ、それもずいぶん昔のことだ。人生の半分以上も前のことだ。それなのに、まるでつい昨日のことみたいだ!」という言葉に、この小説のテーマが表現されていると思った。

つまり、人生は、どのように平凡なもののように思えても、実にたくさんのいろいろなドラマがあるのだ、ということである。

本作「クランフォード」は、イギリスの架空の町「クランフォード」を舞台として語られる、上流階級の住民たちの日常の物語である。

岩波文庫版では『女だけの町 クランフォード』(小池滋・訳)の邦題が与えられているが、本作は、別に女性だけが住む奇怪な町を扱った小説ではない。

本作「クランフォード」は、時代遅れの田舎町の上流社会に生きる人々の交流を描いた物語なのだが、「クランフォードのいわゆる『上流社会』では男の人が数少なく、ほとんど皆無といっていいくらい」で、そのため、本作の主要な人物は女性ばかりといったようなことになってしまったのである。

もちろん、下層社会ではいくらでも男性がいたし、上流社交界でも重要な場面では、男性が登場して物語を盛り上げてくれる。

「クランフォードの良家のご婦人の大部分が、独身か子供のない未亡人ですから、少し譲歩して、おつきあいのけじめをゆるめないと、そのうち社交界にぜんぜん人がいなくなってしまいますわよ」(エリザベス・ギャスケル「クランフォード」小池滋・訳)

社交界と言っても、小さな田舎町のことだから、いつでも顔を合わすことができる四、五人の女性たちのグループに過ぎない。

こうした田舎のささやかな「社交界」の様子を、都会から遊びにやって来た若い女性<メアリー・スミス>の目で観察し、記録した物語が、本作『クランフォード』という作品である。

アメリカの小さな田舎町<ガンビア>の日常を、日本からやってきた若い作家の目で観察し、記録した物語である『ガンビア滞在記』を読んだときに、福原麟太郎が「『クランフォード』を思い浮かべた」と言っているのは、なるほどという感じがしないでもない。

人間が人間らしく善良に生きること

本作「クランフォード」は、全体に愉快な物語と言っていい。

田舎町で暮らす高齢女性たちの、いささか時代遅れで奇妙な生活を、都会からやって来た現代女性の目で記録していくのだから、頓珍漢なことがあっても不思議ではない。

物語の語り手である<メアリー・スミス>は、作中で「かびくさい貴族的な匂いは今もそのあたりにただよい、過ぎし昔の思い出にまみれながらも~」といった表現を使っているが、当時のイギリスにおいて、やはりこれは「消えつつあった古きよき時代」の物語だったのだろう。

クランフォードでは、古臭い価値観や慣習や伝統が、何よりも重視される。

都会の現代女性から見ると、それはいかにも非合理的で、時には理不尽にさえ感じられるのだが、その町の小さな社交界は、なぜかメアリーに不思議な居心地の良さを与えている。

でも、私の父は、「ああいう素直なのは、クランフォードでならばいいだろうけれども、世間じゃ通用しないよ」と言っていました。してみると、世間というのは、よくよく邪悪なところにちがいありません。(エリザベス・ギャスケル「クランフォード」小池滋・訳)

メアリーの父は「まったく汚れのない立派な生活を送っていると、人間どこにでも友だちができるものだなあ」とも言っているが、それは、おそらく古き良き時代には普通にあった(そして現代では失われつつあった)、人間同士の温かい交流のことを意味していたのだろう。

この物語は、人間が人間らしく善良に生きることを前向きに肯定した、人間愛の物語なのである。

そして、くすくす笑いたくなるような、ユーモア漂う文章の合間に、時々どきっとするようなペーソスが顔を見せる。

亡くなった両親が、かつて交わした恋文を検分しながら、ミス・マティーは、これを焼き払おうとする。

「これは焼かねばなりますまいね?」ミス・マティーは、決めかねたように私のほうを見ながら、言いました。「私が死んでしまったら、誰もこの手紙に関心がなくなるでしょうからね」(エリザベス・ギャスケル「クランフォード」小池滋・訳)

激しい恋愛の記憶も、いつかは歴史の中に埋もれてしまう。

それは、人間が生きることのはかなさであり、愛おしさでもある。

久しぶりに、ちゃんとした良い小説を読んだと思った。

作品名:クランフォード

著者:エリザベス・ギャスケル

訳者:小池滋

書名:ギャスケル全集1「クランフォード・短篇」

発行:2000/01/24

出版社:大阪教育図書