TVガイド『抱きしめたい!OFFICIAL BOOK』読了。

本作『抱きしめたい!OFFICIAL BOOK』は、2013年(平成25年)8月に東京ニュース通信社から刊行されたガイドブックである。

この年、主演の浅野温子は52歳、浅野ゆう子は53歳だった。

80年代の明るさを象徴する『抱きしめたい!』

80年代の明るさを一言で表現するとしたら、それは『抱きしめたい!』の明るさということになるのではないだろうか。

『抱きしめたい!』は、1988年(昭和63年)7月から9月までフジテレビ系で放送されたトレンディードラマである。

1988年7月にスタートした連続ドラマ「抱きしめたい!」。幼なじみの麻子(浅野温子)と夏子(浅野ゆう子)の友情と、麻子の元彼で夏子の夫である圭介(岩城滉一)をめぐる三角関係をスタイリッシュかつコミカルに描き、「W浅野」「トレンディドラマ」という流行語を輩出。一大社会現象となって時代を席巻した名作ドラマである。(TVガイド『抱きしめたい!OFFICIAL BOOK』)

当時、日本はバブル景気のまっただ中で、好景気に浮かれた時代を生きる人々の姿が、このドラマには描かれている。

それは、約束された明るい将来を保証に楽しく生きる、アラサー男女の物語だ。

浅野温子&浅野ゆう子が演じる、水と油のようだが実は似ている2人が、恋に結婚に、仕事に出産に戸惑い、悩み、もがきながらも前に進み続ける姿をスタイリッシュに描き、女性から高い支持を得た『抱きしめたい!』。(TVガイド『抱きしめたい!OFFICIAL BOOK』)

主人公の池内麻子(浅野温子)は29歳の独身女性で、仕事に生きるキャリアウーマンである。

もう一人の主人公である早川夏子(浅野ゆう子)とは幼稚園以来25年の付き合いで、夫の圭介(岩城滉一)と喧嘩をした夏子が、麻子のマンションに飛びこんできたところから物語は始まる。

もともと圭介は麻子の恋人で(元カレ)、夏子と結婚した後も二人は、互いのことが気にかかっていた(何度かキスもした)。

元気で美しい麻子には、年下の同僚である山下純(本木雅弘)や『Switch』の副編集長・二宮修治(石田純一)が言い寄ってくるが、圭介のことが忘れらない麻子は、結婚に踏み切ることができない。

圭介の浮気相手である若い女性・吉沢知佳(生田智子)の妊娠騒動が絡んで、ぐちゃぐちゃの人間関係が展開していくこのドラマは、複数の三角関係をはらみながらも全然湿っぽくなかった。

脚本の松原敏春が落語研究会出身だったためなのか、『抱きしめたい!』は人間の苦悩や悲劇を、徹底的に笑いへと変換してしまう。

それは、元気で明るい時代に裏打ちされた笑いだった。

大騒動の中心にいながら、すべてを笑い飛ばすことのできる麻子は、この時代を生きる女性たちのライフ・スタイルに大きな影響を与えたと言われている。

その時代の最も旬なイケマン俳優と、”トレンディ” なファッションを同時に楽しめるのも作品の魅力だが、タイトル通り、”抱きしめ” たくなるほどキュートなヒロイン・麻子と夏子の ”最後はやっぱり男より親友!” というあっけらかんとした姿勢こそが、世代と時代を超えて女性から支持された最大のポイントだ。(TVガイド『抱きしめたい!OFFICIAL BOOK』)

麻子は結婚できない女ではなく、結婚しないことを選んだ女である。

最後のスペシャル『抱きしめたい! Forever』(2013)で、別れた妻の元へ去っていく瀬戸恭一郎(草刈正雄)を除けば、池内麻子は常に一人で生きることを選んできた(『抱きしめたい! ’90』の奥田瑛二とは、うやむやのうちに終わった)。

それは、女性が一人で生きることを選ぶ、そんな時代の始まりだったのだ。

背景となっているのは、1970年代後半に起源を持つ「クロワッサン症候群」である。

近年、三十代で独身の女性たちが急増している。(略)もはや、女が三十すぎて独身でいることは、恥ずかしくも卑下することでもない時代なのである。(松原惇子「クロワッサン症候群」)

「クロワッサン症候群」については、松原惇子『クロワッサン症候群』(1988)に詳しい。

『クロワッサン症候群』は、『抱きしめたい!』の放送終了直後の1988年(昭和63年)11月に出版された。

彼女たちは、結婚できないのではなく、結婚していないだけのこと。キャリアを持ち、オシャレをし、海外旅行に行き、自由を謳歌している。これが現代の独身女性の姿なのである。(松原惇子「クロワッサン症候群」)

「結婚よりも仕事」を提唱する女性雑誌の特集に大きな影響を受けたのは、当時20代だった若い女性層である。

1988年(昭和63年)に29歳だった池内麻子も、もちろん、その世代だった。

まして、麻子は女性スタイリストとして立派に活躍していて、男性に依存することなく生きていくことができる。

一度は修治さん(石田純一)と婚約した麻子が結婚に踏み切れなかったのは、自立する女としての「強さ」ゆえだったかもしれない(皮肉なことだが)。

一方で、麻子の親友(夏子)は、圭介と結婚していながら、子供を産むことができない女だった。

内閣府が発行する『国民生活白書』に「DINKS」という言葉が登場したのは、『抱きしめたい!』放送と同じ1988年(昭和63年)のことだ。

DINKS(Double Income No Kids)コース = 結婚するが子どもは持たず、仕事を一生続ける。(内閣府「国民生活白書(昭和63年度)」)

圭介と夏子の早川夫妻は、子供を産まないことを選択したわけではなかったが、彼らのライフスタイルの背景にDINKS勢の影響があったことは間違いない。

1988年(昭和63年)10月に『ダンス・ダンス・ダンス』を出版したベストセラー作家、村上春樹・陽子夫妻も、子供を持たないことを選択した「DINKS」の夫婦だった。

結婚しないことと、子どもをつくらないことは、ある意味で(女性の自立を促した)バブル時代の象徴とも言える。

結婚しない女(麻子)と子供を産まない女(夏子)のそばで、常に同じ時代を共有していたのは、浮気で優しい圭介ただ一人。

結果的に、夏子が圭介を卒業するまでに、実に32年もの年月を要してしまったのも、圭介が優しすぎたためだろう(『抱きしめたい! Forever』で離婚)。

それぞれの重みを背負いつつ、1988年(昭和63年)の『抱きしめたい!』には、人生の重たさがまったくなかった(と見えるように描かれていた)。

あの明るさは「軽薄短小」と揶揄された80年代の明るさである。

バブル景気を生きる当時の若者たちにとって、未来は明るいものだった。

バラ色の未来が、彼らには保証されていたのだ(実際には暗黒の未来しかなかったのだが)。

スペシャル『’89』『’90』『世紀末スペシャル』『Forever』まで、麻子は、バブル時代の勢いのままに生き続けた女である。

男とか女とかの性別を超えて、池内麻子は(失われた30年という時代を)生き続けてきた。

彼女の魅力は、女性としての魅力というよりも、もはや人間としての魅力だった。

トレンディドラマと「抱きしめたい!現象」

本作『抱きしめたい!』はトレンディドラマである。

親子などの従来の縦軸とは違い、友人やご近所同士といった横軸を巧みに描いたTBS系「金曜日の妻たちへ」(1983)と、「男女7人夏物語」(1986)で確立された複数の男女による恋の混戦レースを上手く取り入れた新時代を予感させる構成を見ても、後発するトレンディドラマの先駆けであったと言えるだろう。(TVガイド『抱きしめたい!OFFICIAL BOOK』)

当然「W浅野」と呼ばれる二人の主演のファッションは、バブル時代の女性たちにも大きな影響を与えた(「ゆう子ちゃんやあっちゃんが着た洋服が売り切れるなんて普通だったし」)。

いわゆる「抱きしめたい!現象」である。

女性を主人公にしたドラマでは珍しく、街中はW浅野が演じる麻子と夏子を真似たファッションやヘアスタイルがあふれた。(略)どちらかと言えばアネゴ肌の麻子が、ソリッドなモード系ファッションに身を包んでいたのに対して、女性らしく甘えん坊の夏子は逆に、ゆう子がプライベートでも御用達のセレクトショップSHIPSで揃えたアメカジ風のファッションと、演出面でも「それまでのステレオタイプなドラマとは違った新しさがあったと思う」と河毛。(TVガイド『抱きしめたい!OFFICIAL BOOK』)

演出の河毛俊作は『一枚の白いシャツ: 男、45歳からの服装術』(2011)の著作があるほどのファッション通である(この本は、大人の男性に超おすすめ)。

ドラマとしては初めてのスタイリストを起用し、ヘアメイクまで含めて、二人のキャラクターを徹底的に構築した。

山田良明「リアルな青春ドラマ、リアルな恋愛ドラマより、「こんな生活してる人いるんだ」「自分もいつかこうなりたい」と憧れるような、雑誌のグラビアから抜け出したような作品を目指し、セットも小道具も衣装もメイクも情報として成立することを意識して用意しました」(TVガイド『抱きしめたい!OFFICIAL BOOK』)

ファッションリーダーとなったW浅野は、『JJ』『ViVi』『CanCan』『Ray』などの、いわゆる「赤文字系ファッション誌」の表紙を飾り、「日本のファッションを10年進化させた」とまで言われた。

女性のファッションだけではない。

『抱きしめたい!』が提案するのは、新しい生き方そのものだった(つまり、ライフスタイルの提案)。

夏子と圭介のマンションは、すべてが黒で統一された無機質な物件。麻子が暮らすデザイナーズマンションの屋上で(中庭、プール付きで家賃は25万円)、夏子らとワインを飲み交わすシーンに憧れた40~50代の読者も多いことだろう。(TVガイド『抱きしめたい!OFFICIAL BOOK』)

「麻子が暮らすデザイナーズマンション」は、建築家・早川邦彦の作品「アトリウム」(1985)である(ただし、外観・共有部分のみ、室内空間はスタジオセット)。

「中央の中庭の部分だけ色彩が壁に施されていて、他はすべてコンクリート打放しです。(略)中庭、つまりアトリウムは屋根のないエントランスホール、ロビーです。したがって、あくまでもここは室内空間のイメージでまとめました」(早川邦彦「建築は場に共震する」)

「コンクリート打放し」によるマンションは、建築家(安藤忠雄)の活躍を中心に、80年代の都市生活を象徴する建築デザインとなった。

建築家 早川邦彦先生(以後、早川先生)は、安藤忠雄先生などと同世代であり、アトリウム、ラビリンス、用賀Aフラットなど、所謂デザイナーズマンションの先駆けをつくった方です。早川先生の代表作であるアトリウム(1985年)は、中庭形式の集合住宅で、建物が幾何学的「要素」となって中庭を取り囲んでいて、パステルカラーが割り当てられています。それは、ポリクロミー(多彩装飾)と呼ばれるものです。(安藤美香「要素と色に、向き合うこと」/『建築家住宅手帖』)

住居と同じように、自動車もライフスタイルを主張するツールとなった。

麻子の愛車は赤いプジョー250GTIで、修治さんのはベンツ。

圭介の乗る三菱シャリオは「イワキバージョン」の特別仕様車だった。

高級車を走らせて彼らは、ウォーターフロントから伊豆まで出かけ、週末のダイビングやクルージングを楽しんだ。

これ見よがしではないように見せながら、随所にバブル時代の片鱗がある。

外食のシーンにも、トレンディな店が次々に登場している。

地中海料理の渋谷「マンボウズ」に、ちょっとアダルトな六本木のバー「貴奈」。

六本木のカフェバー「J・トリップ・バー」の壁には日比野克彦のイラストが掛けられていた。

生活感のない生活に、視聴者は(特に若い女性層は)憧れていたのだ。

麻子の「スタイリスト」に、純(本木雅弘)の「ヘアメイクアーチスト」。

カタカナ職業の大人たちが、次々に登場するのも、やはりバブル時代だった。

山田良明「岩城さんの勤務先は『SAZABY』。運河のそばにあった倉庫にあるオフィスでロケをしましたね。石田純一さん演じる修治が働くのは『Switch』。とにかくトレンドは積極的に取り入れていこうと」(TVガイド『抱きしめたい!OFFICIAL BOOK』)

早川圭介(岩城滉一)は、欧州家具調度品の輸入販売会社「サザビー」のショールーム責任者で、肩書きは「販売促進部次長」。

渋谷や東品川に店舗を展開する「サザビー」が、インテリアの面から、新しいライフスタイルを提案していたのに対し、カルチャーの面からライフスタイルを提案していたのが、情報誌『Switch』のエディター、修治さん(石田純一)である(肩書は副編集長)。

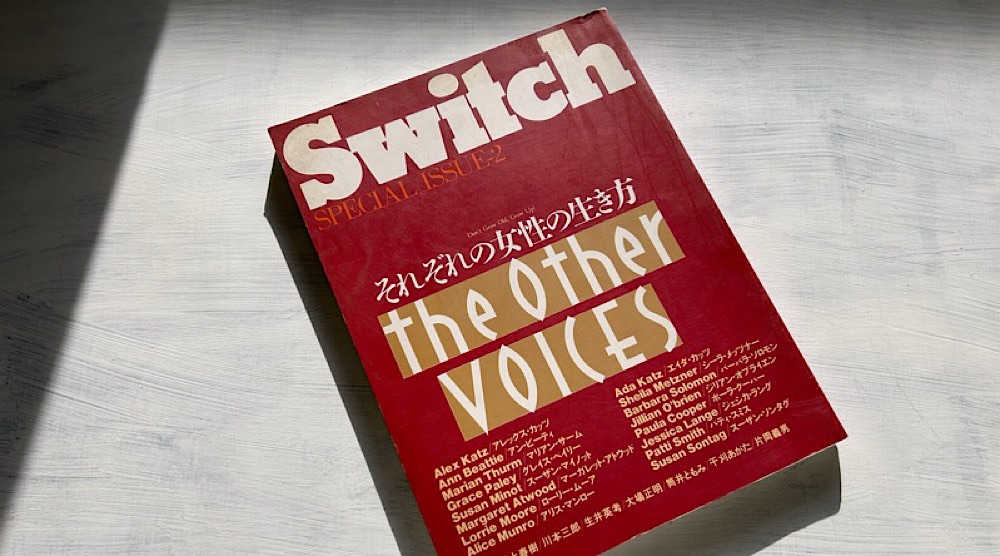

1980年代の『Switch』には、村上春樹や干刈あがたなどの新進作家が原稿を寄せていた。

SWITCH SPECIAL ISSUE『それぞれの女性の生き方』(1989)は、まさに『抱きしめたい!』の世界観の先にある特集だったとも言える。

社会に否応なく巻き込まれ埋没してゆくのではなく、それとは逆に、自分の持てるものをいい形で生かすことによってきちんとした立場を作り、その結果として納得のゆくライフスタイルを手に入れる在り方──そのような彼女たちの生き方は、充分に魅力的です。(SWITCH SPECIAL ISSUE「それぞれの女性の生き方」)

『男女雇用機会均等法』(1986)の成立により、女性の生き方は確実に変わりつつあった。

男の物語の中でヒロインを演じる女性像ではなく、女性が主役を演じる女性のための物語を、彼女たちは描きつつあったのだ。

山田良明「あの時代の中で若い女性が支持するドラマは何だろうと考えたとき、ドラマというより、情報番組の要素が強くなってもいいから、彼女たちが憧れを持つライフスタイルを2人に託して提示していきたい、そして自信を持って強く生きていけるような応援歌的な作品を作りたかったんです」(TVガイド『抱きしめたい!OFFICIAL BOOK』)

本作『抱きしめたい!』は、新しい時代を生きる女性たちへの応援メッセージである。

夫婦という束縛から解放されても、女性は強く生きていくことができるということを、このドラマは伝えていた。

カルロス・トシキ&オメガトライブが歌う『アクアマリンのままでいて』も、『抱きしめたい!』の世界観を再現する主題歌だった。

二人違う道を歩き始めたね

あの時から

思い出すとつらいねって

夏の陽射しよりも熱い眼をした

キスが上手くなるたびに

君は君を傷つけてる

通り過ぎる男たちで

きらめいてゆく女

せめて僕を殺す時だけ

アクアマリンのままでいい

カルロス・トシキ&オメガトライブ「アクアマリンのままでいて」

ドラマ全体の音楽は、ピチカート・ファイブの小西康陽が担当。

河毛俊作「ドラマにおいて音楽は非常に大事なファクターだと僕は考えているので、以前から存じ上げていた小西康陽さんにお願いしました。”渋谷系” と言われる前のことですよね。SHIPSやBEAMSなどのインポート系のセレクトショップ、タワーレコードなど外資系のレコード店はドラマに登場したのも、最初なんじゃないかな」(TVガイド『抱きしめたい!OFFICIAL BOOK』)

当時のピチカート・ファイブは、セカンド・アルバム『Bellissima!』(ベリッシマ)が発売された頃で(1988年9月)、渋谷系の代表曲と言われる「東京は夜の七時〜the night is still young〜」の発表は、バブル崩壊後の1993年(平成5年)まで待たなければならない。

作品タイトル「抱きしめたい!」は、ビートルズ「I Want To Hold Your Hand」(1963)にインスパイアされたものだ。

「抱きしめたい!」と言っているのは、麻子であり夏子である。

あるいは、圭介であり、純ちゃんであり、修治さんだったかもしれない。

彼らはみな、それぞれに麻子を愛し、抱きしめたいと願っていた。

残念ながら、麻子の心を抱きしめることができたのは、「栄光の苑幼稚園の年少さん」からの付き合いを持つ親友(夏子)ただ一人である。

抱きしめたい!と願いながら、抱きしめられることのなかった女性が、もしかすると、池内麻子だったのだろうか。

『抱きしめたい!』の中の彼女は(氷河期という)暗黒の時代を超えて、今もキラキラと輝き続けている。

書名:抱きしめたい!OFFICIAL BOOK

編集:TVガイド特別編集

発行:2013/08/18

出版社:東京ニュース通信社