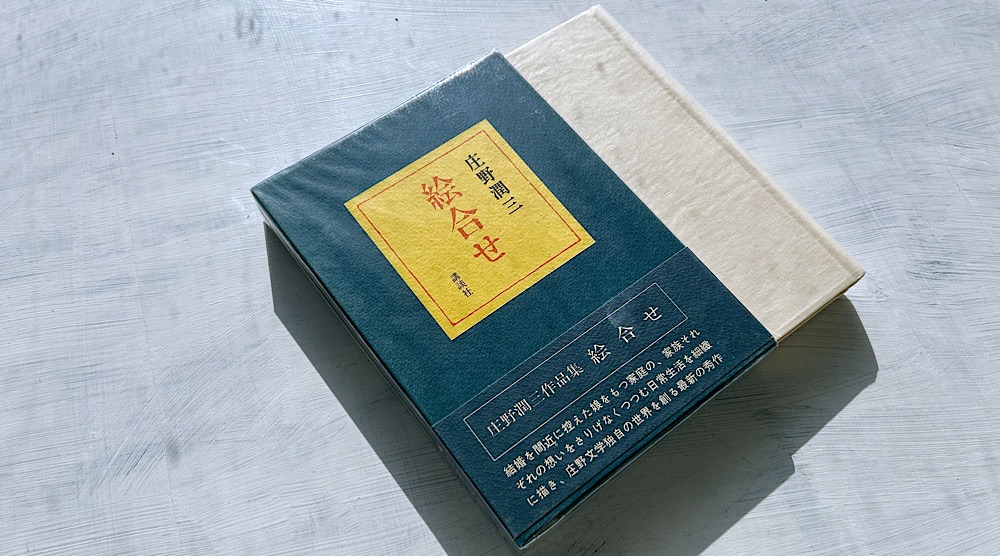

庄野潤三『絵合せ』読了。

本作『絵合せ』は、1971年(昭和46年)5月に講談社から刊行された短篇小説集である。

この年、作者は50歳だった。

収録作品及び初出は、次のとおり。

「絵合せ」

・1970年(昭和45年)11月『群像』

「蓮の花」

・1971年(昭和46年)1月『文芸』

「仕事場」

・1971年(昭和46年)1月『新潮』

「カーソルと獅子座の流星群」

・1971年3月『文学界』

「鉄の串」

・1964年2月『群像』

「父母の国」

・1959年(昭和34年)3月『婦人之友』

「写真家スナイダー氏」

・1962年(昭和37年)10月『風景』

「グランド・キャニオン」

・1961年(昭和36年)4月『風景』

日常生活に人生を見つける

庄野潤三の作品集『絵合せ』には、2種類の『絵合せ』がある。

ひとつは、単行本のオリジナル『絵合せ』で、もうひとつは講談社文庫版(講談社文芸文庫版)『絵合せ』である。

『絵合せ』は文庫化されるときに収録作品が大きく変更されていて、オリジナル『絵合せ』には文庫では読むことのできない作品が、いくつも含まれている。

文庫版『絵合せ』については、別記事にまとめているので、今回は、単行本オリジナル『絵合せ』について整理しておきたい。

本作『絵合せ』には、全部で8篇の短篇小説が収録されているが、そのうち、3篇がガンビア時代の経験を綴ったもので、残りの5篇は作者の日常を綴ったものとなっている。

5篇のうち、和子・明夫・良二の子どもたちが主役となる2作品(「絵合せ」「カーソルと獅子座の流星群」)は、文庫版『絵合せ』にも収録された。

本書でも、特に注目しておきたい作品は「蓮の花」と「鉄の串」の2篇である。

「蓮の花」は、夏休みに家族で広島の親戚の家へ遊びに行ったときの体験が素材となった紀行小説である。

「よく浮びそうな潮水だな」彼はため息をつきそうになる。年を取ってゆくので、それでこんなに海につかりたいと思うのだろうか。身体をやわらかな水にまかせて、沖の方を見たり、頭の真上の日を眩しく仰いでみたいと心がせくのはなぜだろう。(庄野潤三「蓮の花」)

庄野さんの小説の主人公は、みな、海水浴が大好きな人たちばかりだ。

夫と妻、そして二人の子どもたちという四人家族は、親戚の家族と一緒に島へと向かう(兄は高校2年生で、弟は中学1年生だった)。

入口に古びた、目立たない表札がかかっている。看板という方がいいだろうか。看板というには小さいし、表札というには大きすぎる。おとなしい字で、「簡易旅館」と書いてある。(庄野潤三「蓮の花」)

この「簡易旅館」は、後の長編小説『引潮』(1977)にも登場する宿だ。

つまり、本作「蓮の花」は、『引潮』の原型ともなった短篇小説なのである。

自分たちは工兵であった。工兵というのは、鉄砲よりつるはしの方が大事といわれるくらいで、土方のようなものだ。「ドカチン」と、この辺でいっている。(庄野潤三「蓮の花」)

戦争中に工兵だったおじいさんが、後の『引潮』では主人公となっている。

「戦地へ行く船の中でも、向うに居る間でも」とじいさんはいった。「心に浮ぶのは、わが子のことだけです」どうしてそうなるのか分らない。いまもって不思議でならない。(庄野潤三「蓮の花」)

作品タイトル「蓮の花」は、海へ向かう汽車から見た蓮池に由来している。

「お盆すぎると」ゆっくりした物いいの姪がいう。「新蓮根がとれる。いまごろの蓮根は、煮ると黒うなる」(庄野潤三「蓮の花」)

庄野さんは、紀行小説に良い作品が多い。

『庄野潤三紀行小説集』というタイトルで書籍化されないものだろうか。

「鉄の串」は、酒場で飲み交わす三人の男たちの物語である。

円い柱のかげのテーブルにいて、蓋つきのジョッキを前に話し込んでいる三人は、いつも店が混んで来て、あともう一組来れば満員、という時を計ったようにしてやって来る。毎週、いつも同じ日に来る。(庄野潤三「鉄の串」)

「毎週、いつも同じ日に来る」のは、三人の日程がぴったり合うのが、週一回だったからである。

この物語は、早稲田大学に勤める三人の男たちが主人公となっている。

ロシア文学の横田瑞穂、英文学の小沼丹、そして、非常勤講師の庄野潤三である。

1963年(昭和38年)4月から一年間、小沼丹の紹介で、庄野さんは早稲田大学で英語の授業を担当した。

授業が終わった後で、三人は決まって新宿のビアホールへ飲みに出かけたという。

三人の中でいちばんまるい顔をした男が話していた。日曜日の夕方、自分の家のそばの野原で、子供と一緒に三角ベースの野球をやっていた。彼と高校一年の女の子と小学二年の男の子が組んで、相手は小学六年の男の子と隣の中学一年の男の子の組であった。(庄野潤三「鉄の串」)

庄野家の長女(夏子)は、この年、青山学院高校へ入学していた(作品中では「敦子」として登場)。

夕闇の中で草野球をして遊んでいるときに、長女(敦子)が骨折してしまう。

そのときの体験が素材となっている。

タイトル「鉄の串」は、ビアホールの料理から採ったものだ。

三人が笑い出したところへ海老の串焼きが運ばれて来た。木の台皿に載った鉄板の上で、こぼれたソースが音を立てて煮えている。ピーマンと椎茸とじゃがいもの揚げたのと、それにベーコンで巻いた海老が三つと大きな玉葱が、鉄の串に刺さっている。(庄野潤三「鉄の串」)

男たちの酒場物語という意味で、「鉄の串」は、名作短篇「秋風と二人の男」(『丘の明り』所収)の姉妹編と言ってもいい。

「仕事場」は、もうすぐ結婚する長女のウェディング・ドレスを注文したときの話である。

「絵合せ」のスピンオフ的な作品という感じがする。

「こないだ会社へお勤めになったばっかりなのに、もう行っちゃうんですか」「二年になるんですよ」「そうですか。何だか、ついこないだのような気がしますわ」(庄野潤三「仕事場」)

タイトルの「仕事場」とは、お店の中にある、裁縫の仕事をする仕事場を意味している。

妹がこの店へ手伝いに来るようになったのは、三年くらい前になるだろうか。風呂屋で着物を脱ぐ籠のような、ああいうのに赤ちゃんを寝かせて、店の床に置いたまま仕事をしていた。(庄野潤三「仕事場」)

日常生活の中の会話を小説に仕立て上げるのは、庄野さんの一つの作風でもあった。

アメリカ旅行の思い出

本作『絵合せ』には、ガンビア時代の思い出を綴った作品が、三篇収録されている。

「父母の国」は、ハワイからケニオン大学へ来ている日本人二世のトムとロドニイの物語。

ロドニイは私の勉強机の上に自分の皿を持って行き、そこで身体を斜めに開いて、かがみこむようにしてせっせと食べた。「てりやき、ベリイ・グッド。フライド・ライス、ベリイ・グッド」と云って、満足の様子であった。(庄野潤三「父母の国」)

後年の長篇小説『懐しきオハイオ』(1991)に登場するのとまったく同じエピソードが、そこにはある。

食事が終ったあとで、ロドニイは私たちに自分の生れたハワイの話をした。「バック・ホーム」と彼はいつも話の始めに云った。(庄野潤三「父母の国」)

彼らは、日本人の血を受け継いでいるので、お互いに親しみを感じていたのかもしれない。

ロドニイはある時、私が日本語を話すのを聞いていると、亡くなったお父さんを思い出すと云った。彼の家ではお母さん以外にもう誰もそんな風に日本語を話す者がいないからである。(庄野潤三「父母の国」)

卒業式が終わった後で、庄野夫妻は、トムの家族と一緒にニューヨークを旅行している。

旅行が終わった後で、ハワイへ帰郷しているトムから届いた手紙には「貴方がハワイへ来られたら、二人の学生ではなくて、二人の農夫に会うでしょう」と書かれていた。

私は「二人の農夫」という字を見て思わず微笑し、太陽に照りつけられて真黒になって働いている二人の姿を思い浮べた。(庄野潤三「父母の国」)

「写真家スナイダー氏」は、妻の写真を撮影して展覧会に出品したカメラマンの物語である。

スナイダー氏の下の男の子は、私が床の上にあぐらをかいて坐ると、自分もその通りにして坐る。(略)日本でしょんぼり留守番をしている私の長男が、このスナイダー氏の次男と丁度同じ年頃なのであった。(庄野潤三「写真家スナイダー氏」)

庄野夫妻がグレイハウンド・バスで南部のニュー・オーリンズまで旅行に出かけるというと、スナイダー氏はいかにも羨ましいという表情で、大きな吐息をついた。

「幸運な人たちだ。幸運な人たちだ」と云った。「私はアメリカに生れてもう四十年以上になるのに、まだニュー・オーリンズを見たことがない。どんなに前から行ってみたいと思っていることだろう」(庄野潤三「写真家スナイダー氏」)

スナイダー氏の人生が、この短い物語に描かれている。

「今の家は」とスナイダー氏が云った。「入ってから四年になる。あれは月賦で買った。これまで月々払って来て、今年の十月でやっと自分の家になる」今年の十月で、という時、スナイダー氏は息がぐっと詰った。(庄野潤三「写真家スナイダー氏」)

庄野さんは、人生の断片を切り取ることが上手な作家だった。

最後の「グランド・キャニオン」は、ガンビアへ向かう大陸旅行のことを綴った作品である。

私の上着のポケットに入っている乗車券の綴りは強い匂いがした。蝋を敷いてある紙だが、どうしてこんなに匂うのだろう。(庄野潤三「グランド・キャニオン」)

ガンビアへ向かう旅行の話なので、紀行小説と言ってもいい。

見知らぬ土地を旅する夫婦の不安が、そこには描かれている。

運動場の方へ行くと、端の教室で女の先生が音楽の授業をやっていた。「オール・トゥギャザー」これで歌い出す。その歌が西部劇に出て来る主題歌にあるような曲である。(庄野潤三「グランド・キャニオン」)

アメリカ旅行のスケッチだが、庄野さんは、やっぱり紀行小説に良い作品が多い。

ガンビアでの暮らしは、長篇『ガンビア滞在記』に綴られたが、ガンビア滞在中のアメリカ国内旅行については、多くの短篇小説として発表された。

後には、『シェリー酒と楓の葉』(1978)や『懐しきオハイオ』(1991)などの長篇小説として再構築されている。

ガンビア留学を扱った作品群は、壮大な庄野文学のひとつの柱を成すものである。

ガンビア時代を知らずして、庄野文学を語ることはできない。

本作オリジナル『絵合せ』は、生田の日常生活とアメリカ時代の記憶がミックスされた短篇小説集である。

庄野さんの小説は、やはり、庄野さんにしか書くことのできない小説だった。

書名:絵合せ

著者:庄野潤三

発行:1971/05/24

出版社:講談社