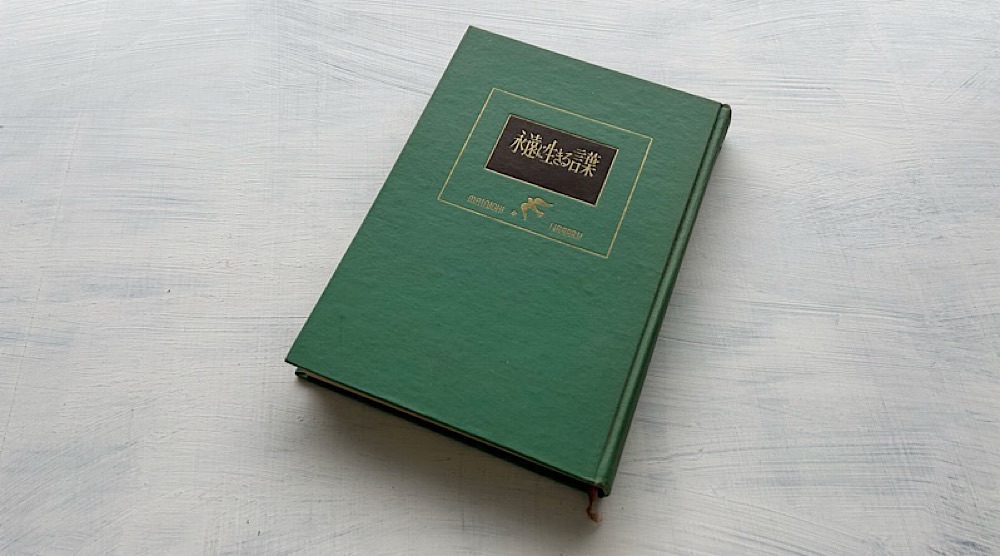

福原麟太郎『永遠に生きる言葉』読了。

本作『永遠に生きる言葉』は、1959年(昭和34年)2月に毎日新聞社から刊行されたエッセイ集である。

この年、著者は65歳だった。

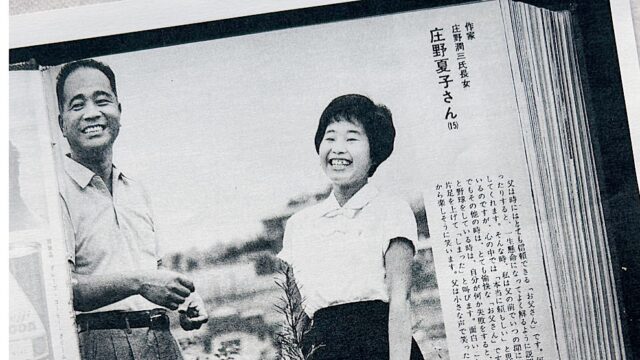

庄野潤三の愛読書

庄野潤三『野鴨』(1973)に『永遠に生きる言葉』の引用があった。

手を伸ばせば届くところに、本棚の隅の方に、一冊の名言集がある。英米編という中にいいのがいっぱい詰まっている。航海士は、「船が沈みかかっています」という。(略)すると、船長は答える。「船ってものは、進水した時から、沈みかかっていたと思っていいんだよ」(庄野潤三「野鴨」)

「沈む船」は、『宝島』の作者スティーヴンソンの『寓話』に登場する話だった。

次の句はその『寓話』中「沈む船」の中に出てくる。「船が沈みかかっています」とあわてて、半分ひげを剃りかけたまま飛んで報告に来た航海士に船長が言う言葉である。(福原麟太郎「永遠に生きる言葉」)

庄野さんは、本当に福原麟太郎のエッセイが好きだったのだろう。

『永遠に生きる言葉』は特に愛読していたらしく、他の作品にも登場している。

第一次世界大戦当初の英国首相であったアスクウィスが、いつも議会の演説や答弁に用いたという、「しばらく待って見ていよう」(略)これは福原麟太郎編『永遠に生きる言葉』の英米編に出て来る。「いかにも英国的である」と福原さんは書いておられる。そうして私は、これまでに何度この本から自分の好きな言葉を引用させて頂いたことだろう。(庄野潤三「ウエバーさんの手紙」/『誕生日のラムケーキ』所収)

イギリスは、外務大臣グレイ卿の主張により第一次世界大戦へと参戦していくが、アスクウィスは、その頃の英国首相だった。

アスクウィス「しばらく待って見ていよう」この言葉がアスクウィスのいつもの演説や答弁に用いられたが、いかにも英国的である。(福原麟太郎「永遠に生きる言葉」)

庄野さんの愛読者にとって、福原麟太郎の『永遠に生きる言葉』は懐かしい名言集のようなものだと言っていい。

英文学者・福原麟太郎の編集だから、英米編に特におもしろいものが多い。

「人間という奴はなんというばかでしょう」は、シェイクスピアの言葉だった。

シェークスピア「人間という奴はなんというばかでしょう」これは『夏の夜の夢』の中でパックという名の妖精がいうことばだ。その人間の愚かさが人間の愛すべきところなのだ。(福原麟太郎「永遠に生きる言葉」)

完全ではない人間を、福原麟太郎は愛した。

人間が生きているという実感を、最も感じることができるのは、自分が不完全な存在だと気づいた瞬間である。

だからこそ、チャールズ・ラムの「われ、愚人を愛す」という言葉は、福原麟太郎にとって座右の銘ともなっていたのだ。

ラム「実をいうと、私は愚か者が好きなのです」これはシェークスピアの項にあげた「人間という奴はなんというばかでしょう」と同じ考えである。(福原麟太郎「永遠に生きる言葉」)

弱さを肯定するところから、福原麟太郎の文学は始まっていた。

徹底的に人間本位の、人間に寄り添う文学が、福原麟太郎の文学だった。

ロバート・ブラウニングの「われとともに老いよ」という言葉にも、それは通じている。

ブラウニング「われとともに老いよ」『ラバイ・ベン・エズラ』の最初の行である。人生に生き、老いて熟する、美しさ楽しさを語る。(福原麟太郎「永遠に生きる言葉」)

なぜ、庄野さんが福原麟太郎の文学を愛読したのか。

その理由を、随所で発見することができる。

エディソン「私の蓄音機には雑音がある。しかし、その雑音の中から、真の音楽の魂が聞けます」実に良い言葉である。どんなにきれいな音が出ても、真実の魂の声が聞こえなければ虚偽に過ぎない。(福原麟太郎「永遠に生きる言葉」)

不完全なものに対する信仰さえ、そこからは感じることができる。

それは、決して人生へのあきらめではなく、むしろ、前向きな受容である。

コンラッド「船は大丈夫なもんだ。問題は、船の乗組員にあるんだ」『鏡の海』(1906)の中で老船員が言っている言葉である。乗組員がその船の中の協同体の秩序を破ったりすると、不和が生じる。そして、難破とか漂流とかいうことが起る。船は大丈夫なんだというのがコンラッドの信仰であった。(福原麟太郎「永遠に生きる言葉」)

福原麟太郎は、常に人間に注目していた。

ホーソーンの言葉は『再度の話』(トワイス・トールド・テールス)に収録された「泉の幻」からの引用である。

ホーソーン「親愛なる令嬢がたよ、みな様が自分を天使にお変えになることは、なんでもなくできることなのです」そうなのだ、だれでも天使のごとく美しい幻の人になれるのだ。それが人生の秘密である。(福原麟太郎「永遠に生きる言葉」)

1950年代の名言集だから、現代では忘れられた名前も多い。

そこに、古い名言集を読み続けることの意味があるとも言える。

ホーソーンの代表作『緋文字』(1850)は、福原麟太郎の翻訳で知られている作品だった。

ウォールトン「静かに過ごすことを習え」『釣魚大全』の第二版の末尾の結びにこの言葉がある。もっともこれはウォールトン自身の言葉ではなく、『テサロニケ前書』の中の文句である。しかし、私は、これをウォールトンから教わったから、ウォールトンの言葉としてここに紹介するのである。(福原麟太郎「永遠に生きる言葉」)

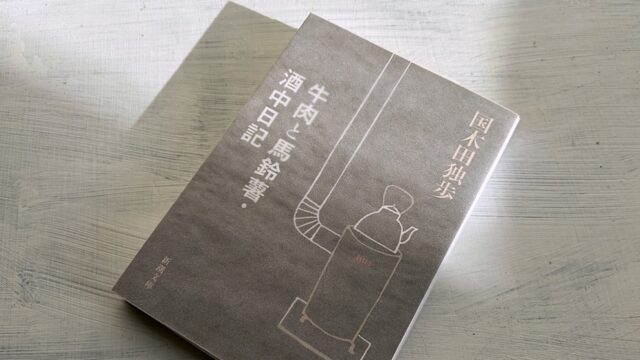

アイザック・ウォールトンの『釣魚大全』は、釣りを通して人生を綴った歴史的名著である。

金物屋の主人だったウォールトンは、釣りを楽しみながら、当時のすぐれた人々の伝記などを執筆する風流人だったらしい。

ディケンズ「年収二十ポンド、一年の支出、十九ポンド十九シリング六ペンス、その結果は、すなわち幸福さ。年収二十ポンド、一年の支出、二十ポンド〇六ペンス、その結果はすなわち不幸さ」『ディヴィッド。コッパーフィールド』の中のミコーバーという男の説法である。(福原麟太郎「永遠に生きる言葉」)

名言集は、読者を文学作品へと導く、優秀なガイドブックでもある。

福原麟太郎の解説を読んで、原典に当たりたいと感じる。

そこから開けていく文学の世界というものがある。

同じように、庄野潤三の作品を読んで、福原麟太郎の文学世界へと導かれた読者も少なくないだろう。

優れた文学世界というものは、常につながり続けているものなのだ。

反省と教訓の共有

本書『永遠に生きる言葉』には、「英米編」のほか「フランス編」「ドイツ編」「イタリア編」「ロシア・ソ連編」「中国編」「日本編」と、世界各国の名言が紹介されている。

プーシキンは、プーチン大統領が愛読していることでも知られる、ロシアの作家だ。

プーシキン「われわれが偉人の日記を読みふける理由の一つは、ほかでもない。われわれの自尊心である」(福原麟太郎「永遠に生きる言葉」)

もっとも、福原麟太郎は、安易な共感を戒めることを忘れていない。

すぐれた人が偽らずに自己を告白した文章のなかに、自分と共通している点を見いだそうとするのはよい。が、そのような試みは、ともすれば安易な自己弁護や自己欺瞞に終ってしまいがちだ。(福原麟太郎「永遠に生きる言葉」)

要は「人の振り見て我が振り直せ」ということである(つまり「しくじり先生」)。

自戒も、また、名言が与えるひとつの機能だった。

ゴーゴリ「どんな助言でも、どんな教訓でも、それをたれに与えるはめになろうとも──最も教養の低い、君と何一つ共通するところのない人間に与えるはめになろうとも、それらを同時に自分自身に向け、他人に忠告したと同じことを自分自身にも忠告したまえ。他人に対して行ったのと同じ非難を、同時に自分自身に対してなしたまえ」(福原麟太郎「永遠に生きる言葉」)

文学とは常に、人間の反省と教訓の世界的な共有である。

むしろ、反省と教訓を共有するためのツールとして発展してきたものが、つまり、文学ではなかったか。

チェーホフ「かりにあなたが暗い夜、森の中を歩いて行くとしましょう。その時、もし遠くのほうに、小さな灯が一つ光っていたらどうです。あなたは疲れたのも、暗いのも、小枝の棘が顔をひっかくのも、まるで気がつかないでしょう」(米川正夫・訳『ワーニャ伯父さん』)(福原麟太郎「永遠に生きる言葉」)

人生は、暗い夜の森を歩くようなものだ。

だから、人々は、明かりを求めて歩き続けていく。

マヤコフスキイ「この人生で、死ぬことはむずかしくないよ。生きる方が、はるかにはるかにむずかしいよ」(小笠原豊樹・訳『セルゲイ・エセーニンに』)(福原麟太郎「永遠に生きる言葉」)

革命後のソ連を代表する詩人(マヤコフスキイ)は、1930年(昭和5年)、過労のために自殺した。

死ぬことよりも、生きることの方が、はるかにはるかに難しかったのだ。

たしかに自ら死を選ぶことは、苦しい人生を生きぬいて行くよりは容易にちがいない。だが、生きるほうがはるかにむずかしいと知りながら、なおかつ生きつづけて行かなければならないのが人生ではないだろうか。忘れてはいけない。この世には、自殺すらできずに生きぬいている人々がおおぜいいることを。(福原麟太郎「永遠に生きる言葉」)

むしろ、生きることは苦悩だったかもしれない。

そのことに気づいたとき、人は本当に人生を生きたことになるのだ。

ショーロホフ「人生の流れは大本の河床から離脱して、多種多様の支流に分れる。そしてこの流れが、虚偽と背信に満ちた歩みを、どの方向に向けて行くかを予断することはむずかしい。現在水かさが少なくきたならしい人生であっても、あすになれば満々と水をたたえて、静かに流れるようになるのだ」(『静かなドン』)(福原麟太郎「永遠に生きる言葉」)

コサックの村を流れるドン川は、つまり、そこで生きる人々の人生を象徴したものだ。

いくつもの支流を乗り越えて、我々は現在の自分を生きている(それが「アナザーストーリーズ 運命の分岐点」)。

かりに選択の結果、きたならしい流れに到達したとしても、自分がその道を選んだのであれば、悔やむことはないはずだ。(福原麟太郎「永遠に生きる言葉」)

大切なことは、自分で選んだ道を歩き続けていくということだ。

『静かなドン』の主人公(グリゴーリー・メレホフ)が生きた道のように。

ガルシン「俺の前に倒れているのは、俺に殺された男だ。なんだって俺はこいつを殺したんだろう?」(中村融・訳『四日間』)(福原麟太郎「永遠に生きる言葉」)

彼が「男」を殺したのは、それが「戦争」だったからである。

ロシアの「灰色の時代」を生きぬいた作家(ガルシン)は、1888年(明治21年)、33歳のとき、飛び降り自殺をして死んだ。

生きていくことの難しさを、誰もが抱えている時代だった。

カフカ「絶望するな。汝が絶望しないということにも絶望するな。すでにいっさいが破局とみえるときにも、なお新しい力をふるいおこすこと、それこそ、汝の生きていることを意味するものだ」(『日記』より)(福原麟太郎「永遠に生きる言葉」)

「絶望」と対になっているもの、それは「希望」である。

「絶望」を知らずして「希望」を発見することはできないはずで、そこに、生きることの意味を我々は見出すことができる。

ヒルティ「われわれは言おう。われわれの人生は七十才、高齢に達して八十才であるが、この生涯がたとえ苦労と働きとであっても、やはり結構なものであった、と。これが、幸福というものだ!」(『幸福論』)(福原麟太郎「永遠に生きる言葉」)

「スイスの聖者」とも呼ばれるヒルティを、ケーベル博士は「生涯の伴侶」の一人として数えた。

たとえ、ゲーテが「75年の生涯の中で、わずか4週間の安楽しか見いだせなかった」と告白していたとしても、それでも人生は、やはり素晴らしいものなのだ。

ベルネ「あわれなドイツ人! 自分が最下層に住んで、七階もある上の階級に圧迫されているので、自分よりもっと下の地下室に住む人間のことを話して、臆病な感情の気晴しをする。ユダヤ人でないことが、宮中顧問官でないことの慰めになる」(『自伝』より)(福原麟太郎「永遠に生きる言葉」)

昭和の時代(あるいは、高度経済成長の時代)、このような名言集が、多くの日本人に支持されたのは、なぜだろうか。

人々は、エビデンスを求めていたのだ。

自分たちが働き続けることの意味や、自分たちが生き続けることの意味を。

今、人々は、生きることを意味を、どこから見つけてくるのだろうか。

福原麟太郎も庄野潤三もいない、この令和という日本の中で。

書名:永遠に生きる言葉

編者:福原麟太郎

発行:1959/02/20

出版社:毎日新聞社(毎日ライブラリー)