新井千裕「復活祭のためのレクイエム」は、1986年(昭和61年)6月『群像』に発表された長篇小説である。

この年、著者は、34歳だった。

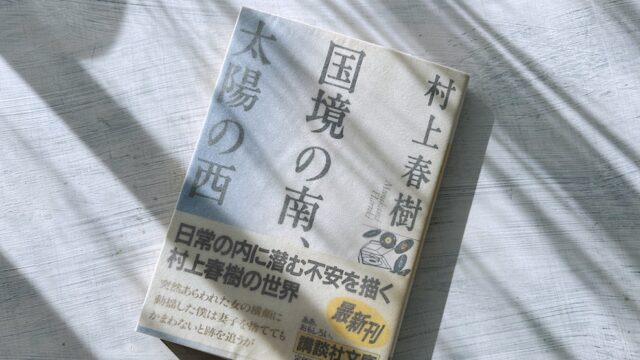

単行本は、1986年(昭和61年)8月に講談社から刊行されている。

1986年(昭和61年)、第29回群像新人文学賞受賞。

広告業界が元気だった80年代

本作『復活祭のためのレクイエム』は、村上春樹のパロディ小説である。

エピソードの断章を、いくつも組み合わせた構成は、村上春樹の『風の歌を聴け』や『1973年のピンボール』を連想させる。

そもそも、この作品で使われている文体は、村上春樹の文体を巧妙に借用したものだ。

しかも、村上春樹以上に過剰に、村上春樹以上に過激に。

私は、夫にわずか十五秒で射精されてしまった新婚三ヵ月目の妻のように物足りなかった。(新井千裕「復活祭のためのレクイエム」)

メタファーに次ぐメタファーの嵐は、この作品の大きな特徴である。

そして、次から次へと訪れるメタファーの波は、この小説のテーマとも大きな関わりを持っている。

本作『復活祭のためのレクイエム』は、現代社会における言葉の在り様を問う作品となっているからだ。

主人公はコピーライターで、男性用ビジネス・スーツのキャッチコピーを手がけることになるが、うまく進まない。

しかし、そのキャッチフレーズはユニークだった。今、ときめきのクライマックス。○○スーツ。今時、『ときめき』とか『クライマックス』なんてフレーズのある広告を捜そうと思ったら、地方百貨店のチラシでだってむずかしい。手垢にまみれて死んだ言葉だ。(新井千裕「復活祭のためのレクイエム」)

古臭いキャッチコピーに替わる斬新な作品を提供することが主人公のミッションだが、古臭いクライアントの理解を得ることは、簡単なことではなかった。

「それにね、言葉は腐るから、くさいわけ」「腐る?」「うん、四日目くらいからね、形が崩れてくるわけ。色も濁ってくるわけ。それに何と言っても匂いがすごい。タクアンみたいに腐るわけ」(新井千裕「復活祭のためのレクイエム」)

この物語は、新しい世代に属するコピーライターと古い世代に属するクライアントとの、戦いの物語である。

主人公が生きる広告業界は、あるいは、『羊をめぐる冒険』の主人公が生きていた世界へのオマージュかもしれない。

いずれにしても、それは、コピーライターが人気職業となり、広告業界が若者たちの憧れの「ギョーカイ」となった時代に対する問題提起だ。

一方、ビジネス・スーツの仕事を主軸として、主人公は、現在はオカマとなっているかつての(家庭教師の)生徒と再会する。

母親の束縛から逃れて、自由に生きているオカマの若者(彼)は、現代社会における「言葉」を象徴する存在だ。

「ねぇ、水の汚れや、泡の様子に気をとられちゃだめよ。私たちにとって大切なことは、洗濯機が変わらずに存在し続けているということと、やがては美しい洗濯物が仕上がるということを信じることなんだから」(新井千裕「復活祭のためのレクイエム」)

洗濯機を崇拝する彼女は、「変化」に惑わされることなく「本質」を見極めなければならないと言った。

女装していても、彼が「彼」という一人の若者であるという本質に変わりはない。

つまり、「オカマ(としての彼)」は、言葉に虚飾を施す「広告」の象徴として描かれているわけだ。

もっとも、「本質を見極めろ」と言った彼女も、物語のラストシーンで、主人公が女装したときに激怒する。

彼女のブラウスのボタンに手をかけた時、「オカマ!」と、彼女は大声を出した。(新井千裕「復活祭のためのレクイエム」)

結局、オカマたる主人公を受け容れることのできなかった彼女も、また、変化に惑わされてしまう一人の消費者に過ぎなかったというところに、現代社会の闇がある。

作品タイトル「復活祭のためのレクイエム」は、巧妙なレトリックの象徴だろう。

「復活祭のためのレクイエム」というパラドックスさえ押し通してしまう現代社会。

広告に惑わされて生きる悲しい現代人の姿が、この物語では描かれているのだ。

「でもね、僕は言葉を信じちゃいけないと思ってる。言葉は、僕たちを裏切るよ」(新井千裕「復活祭のためのレクイエム」)

オカマになったことで自由を獲得したはずの彼は、オカマになってしまったことで自由を失った。

「ねぇ、いいかい。自由っていうのは言葉なんだ。単なる言葉なんだよ。そして、それだけなんだ」(新井千裕「復活祭のためのレクイエム」)

1980年代というのは、キャッチコピーが絶対的な力を持った時代だった。

広告が社会を変えると、誰もが本気で信じていた(学生運動が社会を変えると信じられていた、1960年代のように)。

キャッチコピーが、本質を見失ったかのように暴走した時代。

「あたしね、どんな商品にも使えるキャッチフレーズというのを知ってるのよ」「どんな商品にも使える?」私は少し嫌な予感がした。そんな越中富山のマンキンタンのように万能なキャッチフレーズが存在するなんて聞いたこともない。「それはね」と、セーラちゃんは言った。買って っていうの。(新井千裕「復活祭のためのレクイエム」)

「この商品を買ってください」というのが、広告の本質である。

しかし、現代社会では、広告が本質を離れて独り歩きを始めていた。

かつて誰かが言った。「広告は、資本主義に咲く花である」(新井千裕「復活祭のためのレクイエム」)

本作『復活祭のためのレクイエム』は、広告業界が元気だった時代の日本へ送る、言葉のためのレクイエムだったのだ。

村上春樹のパロディ小説

本作『復活祭のためのレクイエム』は、「村上春樹」という作家の文体で書かれた物語である。

もちろん、どこにも「村上春樹」という言葉は出てこないが、「村上春樹」という文学スタイルは、1980年代の日本において唯一無二とも言える存在だった。

「やっぱり死のうか」右が言った。「そうだね」左が言った。二人は、シャム双生児だった。(新井千裕「復活祭のためのレクイエム」)

お尻の部分でつながっているシャム双生児は、『1973年のピンボール』に出てくる双子の女の子のパロディだろう。

「洗濯機ほど、私を感動させてくれるものはないわ」いつか、彼女が言ったことがある。「これは、一つの宇宙よ。初めに混沌が存在し、次に秩序が生まれ、最後に美が創造されるのよ」(新井千裕「復活祭のためのレクイエム」)

哲学的な言葉は、初期村上春樹の特徴だが、洗濯機を比喩に「宇宙」を語るところに、パロデ小説としての矜持が感じられる(つまり、確信犯だ)。

「相手はスーツ・メーカーとはいえ、もとはたかだか問屋です。感性といったって、そんなに完成された感性を持ってるわけじゃありません。高尚なキャッチフレーズを持って行ったって、分かるわけはありませんよ。猫に小判、カバにガードル、キリンに『秘密で背が八センチ高くなる靴』ですよ」(新井千裕「復活祭のためのレクイエム」)

広告代理店の「営業」は、言葉遊びのプロフェッショナルだった。

営業から電話が来たのは、その日の夕方だった。「もしもし……」「はい」「亀よ、亀さんよ」私は亀のように沈黙した。(新井千裕「復活祭のためのレクイエム」)

レイモンド・チャンドラーばりにハードボイルド・タッチな小説の中に、(今で言う)親父ギャグが星のように散りばめられている。

「限られた条件の中で、ベストを尽くすしかないんじゃないの」九回の表を終って17対0で負けている、甲子園初出場の高校の監督がナインに向かって言うようなセリフだった。(新井千裕「復活祭のためのレクイエム」)

過剰な比喩は、もちろん、村上春樹に捧げるオマージュだろう。

「オカマとホモというのは、やっぱり違うんですか?」「もちろんよ!」セーラちゃんは、北朝鮮と南朝鮮を混同された共産党員の歴史の教師のように大声を出した。(新井千裕「復活祭のためのレクイエム」)

歴史的なエピソードの挿入も、村上春樹の小説の大きな特徴だった。

例えば、アメリカでリョコウ鳩が絶滅した歴史について、主人公は「動物園の中で飼われていた鳩を、私は一羽だけ知っている」と語る。

そして、最後の一羽が死んだ。一九一四年九月一日のことだ。(新井千裕「復活祭のためのレクイエム」)

第三者の介在を求める「うなぎ説(うなぎたるもの)」らしき思想も、村見春樹的なテクニックだ。

「私はね、あなたとセックスしながらポール・ニューマンのポスターを眺めるのが好きなのよ。それはね、あなたとセックスしているという事実を、ポール・ニューマンという第三者の存在を通して、より客観的に確認できるからなのよ。お汁粉に塩を入れると余計に甘く感じられるでしょ、あれと同じよ」(新井千裕「復活祭のためのレクイエム」)

村上春樹の小説ではマスト・アイテムとなっているポップ・カルチャーは、ここでは歌謡曲として登場する。

「彼」と待ち合わせた養老乃瀧では、有線放送の美空ひばりが流れていた。

「BGMは、五木ひろしに変わる」「BGMは、チェッカーズに変わる」「BGMは、中森明菜に変わる」「BGMは、近藤真彦に変わる」「BGMは、小泉今日子に変わる」、、、

二人の会話の合間に流れる、80年代のアイコン的ミュージシャンたちのヒット曲。

つまり、本作『復活祭のためのレクイエム』は、細部が村上春樹に似ているだけではなく、小説としての構造(ストラクチャー)そのものも、村上春樹の文学スタイルを踏襲している。

全体的な作りから細部の表現方法まで、これは、村上春樹の文学スタイルなのだ。

1986年(昭和61年)に村上春樹の文学スタイルを踏襲した小説を発表するということに、どのような意味があるのか?(あったのか?)

それは、言葉によって人は翻弄されるという事実である。

当時、この作品を読んで、「村上春樹が別ネームで書いた作品ではないか?」と疑う人たちが、実際に少なくなかった。

もちろん、実際の村上春樹は、1987年(昭和62年)に発表される『ノルウェイの森』に向けて執筆活動を行っていたから、本作『復活祭のためのレクイエム』が村上春樹の作品ということはあり得ない。

プロの小説家が、今さら『群像』の新人文学賞に応募する理由もないだろう(まして、受賞に至るわけがない)。

それでも、「この小説は、村上春樹が書いたのではないか?」という世の中の疑念は、簡単には拭えなかった。

大衆は、言葉によって翻弄される存在なのだ。

「言葉は、単なる気晴らしのゲームだよ。そう思っていた方がいい。言葉は決して僕たちを救ってなんかくれないよ」(新井千裕「復活祭のためのレクイエム」)

雑誌でもテレビでも、広告という広告には、言葉が溢れていた(キャッチコピーの時代)。

世の中は、もっと気の利いた言葉を求めていたし、広告業界は、賞味期限の短いキャッチコピーを、次から次へと送り出した。

大量生産されて大量消費されていく言葉たち。

一方で、言葉の本質は、希望でもある。

「ねぇ、素晴らしいと思いませんか? 僕は花であると同時に石であり、人であり、動物であり、道具であり、風なんですよ。もし、そんなふうになれたら、僕は多分、この世で一番幸福な人間ですね」(新井千裕「復活祭のためのレクイエム」)

変幻自在に姿を変えるオカマの「彼」は、言葉そのものの化身である。

これは、コピーライターの私と、言葉のW1(ダブルワン)と、オカマの彼の物語だ。(新井千裕「復活祭のためのレクイエム」)

言葉の「ダブルワン」は、「彼」となり、やがて「希望」となって消えていく。

W1は、彼だった。彼になる前、W1は元禄寿司で回っていたエビのミイラだった。それから彼が、「僕は多分、この世で一番幸福な人間ですね」と言った時の『僕』という言葉に宿り、彼になっていた。(新井千裕「復活祭のためのレクイエム」)

言葉は、本来、希望を有する存在である。

しかし、言葉が虚飾にまみれたとき、そこに救いはない。

広告業界とコピーライターは、そんな現代社会の縮図であり、象徴だった。

『広告』と『幸福』は、言葉の響きがとても似ている。(新井千裕「復活祭のためのレクイエム」)

本作『復活祭のためのレクイエム』は、言葉に翻弄される現代社会を批判的に描きつつ、言葉の持つ本質たる希望を描いた作品でもある。

あるいは、この物語は、巷に氾濫する「村上春樹もどき」への風刺としての小説だったのかもしれない。

現代性が強すぎるが故に、やがて、忘れられる宿命を持った作品だが(つまり「言葉は腐る」ということだ)、バブル時代を象徴するひとつの物語として、記念碑的な位置付けはできるのではないだろうか。

なにより、本気で「村上春樹ごっこ」を楽しむことができるところがいい。

つまり、バブル時代というのは、こんなにも明るくて、楽しい時代だったのだ。

書名:復活祭のためのレクイエム

著者:新井千裕

発行:1986/08/28

出版社:講談社