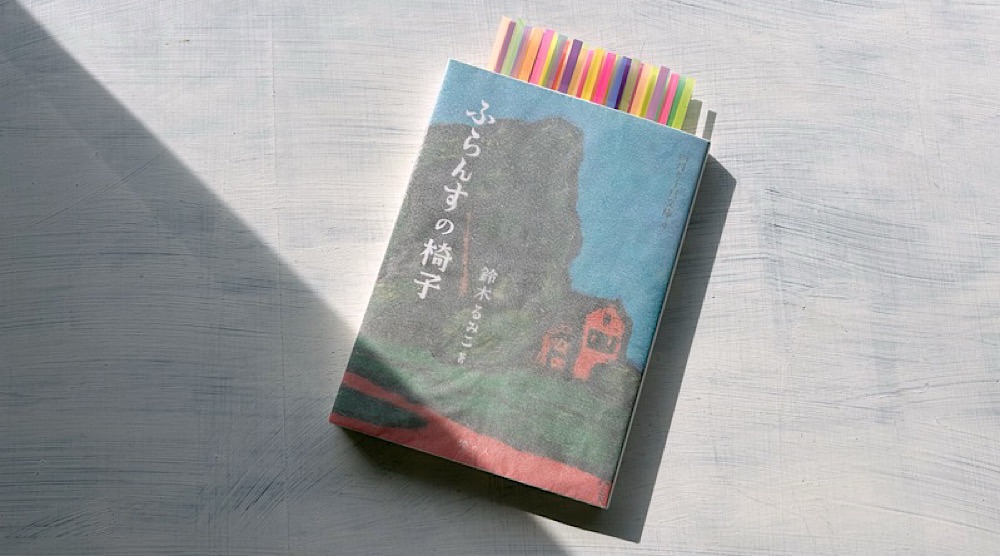

鈴木るみこ『ふらんすの椅子』読了。

本作『ふらんすの椅子』は、2025年(令和7年)8月に港の人(四月と十月文庫)から刊行されたエッセイ集である。

著者(鈴木るみこ)は、2018年(平成30年)5月16日に55歳で他界している。

初期『クウネル』伝説の編集者

本作『ふらんすの椅子』は、雑誌『クウネル』創刊当時の編集者だった鈴木るみこの遺稿集である。

一読して感じるのは、鈴木るみこは、きっと最後まで編集者だったのだろうなということだ。

「これ、電車のなかで食べてね」和子さんから竹皮の包みが手渡された。仕事を終え、わたしは東京に帰る。(鈴木るみこ「和子さんの塩むすび」)

鈴木るみこは、他者を描くことが巧みなライターだった。

個性的な人々のディテールを、鉛筆のように柔らかいタッチでスケッチしていく。

人間を文字数少なめに省略して理解するような癖はなかなか抜けない。益子ではそれがいらなかった。(鈴木るみこ「和子さんの塩むすび」)

それが、どんな人だったのかということを、鈴木るみこは素描の質感で伝えた。

初期『クウネル』の素晴らしさは、鈴木るみこの素晴らしさであったかもしれない。

何回目かの訪問時のある朝、ホテルでひとりで朝食を食べていると、馬場さんが「おはよう」とやってきて少し照れくさそうに前に腰掛けた。制服のように着ていた麻色の綿入りジャケットの襟元には白い鳩のブローチが刺されていて、わたしは「このひとのこういうところを書きたいだけなんだよな」とぼんやり思った。(鈴木るみこ「和子さんの塩むすび」)

未発表原稿「和子さんの塩むすび」は、当時の『クウネル』の雰囲気をそのままに残すルポルタージュだ(タイトルもいい)。

いつか『クウネル』の彼女の原稿を一冊にまとめてくれる人が現れることを、僕は心の底から望んでいる。自分の幼い頃から大事にしてきた夢や幻想が、いつしか昔を忘れてしまった大人たちにどれほど生きる希望をもたらすか、彼女は知っていたと思う。『クウネル』は、それを語るために、彼女がようやく見つけた奇跡の場所だったのだのではないだろうか。(牧野伊三夫「るみちゃんへ」)

装画を担当した牧野伊三夫は、2005年(平成17年)7月『クウネル(vol.15 木陰主義)』の「牧野さんの夏」に登場した画家だ。

ゼロ年代を語るとき、『クウネル』という雑誌の存在を忘れることはできない。

あの頃の空気感を「雑誌」という形で再構築したものが、まさしく『クウネル』だったからだ。

そして、その『クウネル』の中心にいた人物こそが、鈴木るみこという編集者だった。

彼女が雑誌『クウネル』で、雑誌という枠を超えた魅力的な特集の原稿を書いていたことは、多くのファンの知るところである。現在の『クウネル』ではなく、まだ、リニューアルする前のことで、岡戸絹代さんが編集長、有山達也君がアートディレクターとして、るみこさんと三人がやっていた創刊した頃の『クウネル』である。(牧野伊三夫「るみちゃんへ」)

背伸びしない日常の中で活き活きと生きている人々に、彼女は光を当てた。

近所で暮らしている普通の人たちが『クウネル』によって一躍スターとなるような、そんな時代だった。

失われた90年代を越えて、人々は、もう(バブル時代のような)夢を見ることに疲れていたのかもしれない。

地に足のついた生活を、世の中は求めていたのだ(「和子さんの塩むすび」のような)。

その前年の夏、彼女はパリで結婚式を挙げました。そのとき持ったブーケを、いい歳をしていまだお嫁に行かない私に渡すため、ひそかに注意深く日に干して、永遠の花束にかえてくれたのでした。花を束ねた白いリボンもそのままに。「世界の空を飛んだブーケ・トスです。ぼぉおん!」カードには、そうありました。(鈴木るみこ「プレゼント」)

優れた編集者は、決して自分を書かないものだ。

むしろ、文章の中に編集者自身が反映されていると言っていい。

第三者を通して自分自身を語り続けていたのが、つまりは鈴木るみこという編集者だった。

第三者への強い共感を得ることで、彼女は彼女自身の中に潜む「何か」を発見していたのかもしれない。

その名前を聞いただけで「いける」と確信したのは本当だ。牧野伊三夫って、いい名前だなと思った。わたしの勘はあたる。(鈴木るみこ「眺めのいい食卓」)

「眺めのいい食卓」は、牧野伊三夫の著作『かぼちゃを塩で煮る』(2016)の「あとがき」として発表された作品である。

牧野伊三夫は、『クウネル』の取材を通して知り合った「親友」だった。

牧野さんには、揺るぎなく、ある種の好みというものがある。絵が売れてお金が稼げるようになってもヘチマ水の空き瓶を一輪挿しにし、冬には火鉢に綿入れ、夏は湯浴み後に妻に着せつけてもらった浴衣で晩酌をする「牧野ごのみ」とも呼びたい世界の頑なさが、わたしはとても好きだ。(鈴木るみこ「眺めのいい食卓」)

「牧野ごのみ」に対するライターの強い共感が、読者の中の「何か」を掘り起こし、新しい価値観を創造していく。

それが、ゼロ年代における『クウネル』の機能だった。

この十五年で彼は三回の引越しをした。だからわたしは牧野さんの四つの家と台所を知っているのだが、それはどんなときも変わらず牧野さんの家の台所だった。鍋とやかんは茶色いアルマイト、おたまや木べらや擂るこぎは針金を曲げた手製フックに掛けられて、道具が一望できるようにレイアウトされている。(鈴木るみこ「眺めのいい食卓」)

「自分の幼い頃から大事にしてきた夢や幻想が、いつしか昔を忘れてしまった大人たちにどれほど生きる希望をもたらすか、彼女は知っていたと思う」と、牧野さんは綴った。

鈴木るみこの文章によって「生きる希望」を与えられた時代が、確かにあったのだ。

牧野さんを見ていると、フランス語の bon vivant という言葉を思わずにいられないのだが、ボンヴィヴァン、よく生きる人という意味だ。よく営み、よく食べ、よく遊び、よく考える。よく夢みるという営みも忘れてはならない。(鈴木るみこ「眺めのいい食卓」)

「いつか『クウネル』の彼女の原稿を一冊にまとめてくれる人が現れることを、僕は心の底から望んでいる」という牧野さんの言葉に、我々は激しく賛同するだろう。

地に足をつけて生きている人々のスケッチには、間違いなく「鈴木るみこ」その人がいた。

セ・ラ・ヴィ──「それが人生だ」

一方で、生粋の編集者である彼女にとって、自分自身の内面を開示することは難しかったかもしれない。

七年ほどつとめた出版社を辞め、荷物を整理し、手提げ鞄と黒いトランクひとつで南フランスのカップダイユというまちに着いたのは八月の夏の盛り。(鈴木るみこ「記憶」)

「記憶」は、遠い異国で感じる孤独を綴ったフランス滞在記である。

「あれ? これって、何だろう」わたしは自分の内側を忽然と支配した暗闇をじっと検分し、そして、もしかして、と思った。「もしかして、孤独ってこれをいうのかしら」(鈴木るみこ「記憶」)

心の奥底深いところに潜む「暗闇」を掘り下げていく作業は、実に困難な作業である。

村上春樹という作家は、心の暗闇を掘り続けるためだけに、いくつもの長篇小説を書いたほどだ。

それなりに仕事もして、いい歳にもなっていた自分がこの国では何者でもないことが、悲しいよりは悔しくて、大人げもなくぽろぽろ泣きながら冬のパリの街を彷徨った。(鈴木るみこ「記憶」)

スマートに生きていくことができない分だけ、フランスでは「生きている」という感覚をヴィヴィッドに感じることができたという。

蚤の市で見つけた古い椅子は、彼女にとって、孤独なフランスでの生活そのものだったかもしれない。

「百フランなら、買います」そう言ってみた。店主は片方の眉毛をちょっと上げて顔をしかめたが、意外なほど簡単に「オッケー、持っていきな」と応じ、あごで椅子を指ししめした。(鈴木るみこ「記憶」)

異国で生きていく覚悟が「百フランなら、買います」という短い言葉に象徴されている。

だからこそ、彼女は、この椅子を持ち続けていたのだろう。

時間はとぎれず続いている。好むと好まざるとにかかわらず。ガラス玉の瞳のおじいさんか、おじいさんの仲間の誰かが編んでくれた座面は、また弛みかけてはいても、二十年近くもちこたえた。ちいさなほころびもあるけれど、坐るのに差し支えはない。(鈴木るみこ「記憶」)

孤独な生活によって育まれた現在の彼女は、フランスの古い椅子とともにある。

どうにも心が晴れず、ぐずぐずと起きあがれない朝があります。たとえば今日がそうでした。ふさぎの直接的な原因はわかっています。昨日知らされた友だちの結婚です。問題は、結婚そのものではありません。それを手ばなしで喜べなかった、自分の心の貧しさに打ちのめされてしまったのです。(鈴木るみこ「ゴキゲン、いかが?」)

心の深いところに眠っている「孤独」が、ふとしたときに顔を出す。

自分の中の孤独とまっすぐ向き合えるほどに、ほとんどの人は強くない。

気づかぬふり、見ないふりをすることで、多くの人たちは人生を生き抜いているのだ。

とにかく人の世はままならぬもの。その本質は変わらない。だったら自分で自分を助けてあげなければ。そうやって一日一日を生きのびていこうではありませんか。(鈴木るみこ「ゴキゲン、いかが?」)

それは、自分の「老い」との向き合い方についても同じだった。

これから先は間違っても若返ることはない。老いて、しわくちゃのおばあさんになる一方ではあろうが、できることならそれが深く深く、濁りも沈殿させて澄んだ湖になっていけばいいなと憧れる。眉間の小鬼が時たまちゃぷんと飛びこんで、機嫌よく泳いで遊べるような。(鈴木るみこ「顔」)

やがて、病気と向き合わなければならない日々が訪れる。

すこし長い入院をした。病室は都心の高層階だったので、ふだん土に近い平屋の生活をしている身としては、新鮮な眺めを堪能する機会にもなった。(鈴木るみこ「空と、地べたと。」)

現実の自分自身と向き合うことへのためらいが、そこにはある。

それでも、長い病院暮らしでくさくさしていた自分は、そこを何の恐怖もなく歩いている人が羨ましくてしかたなかった。なにしろ、その足の下には土がある。(略)わたしはやはり、地べたに足をつけて生きていきたい人間なのである。(鈴木るみこ「空と、地べたと。」)

「そこを何の恐怖もなく歩いている人」は、紛れもなく昨日までの自分自身だ。

五十を過ぎ、やはり大切なのは共に生きていく伴侶で、それは異性に限らず、人間ですらなくてよいとわかり、希望の光が見えたところで病がやって来た。セ・ラ・ヴィである。(鈴木るみこ「本のこと(第3回)」)

セ・ラ・ヴィ──「それが人生だ」と、彼女は言った。

そこには、人生をありのままに受け容れようとしている彼女がいる。

ふたりぶんの布団をたたんで重ねたところに、さきほどから体をもたれて座っている。茫然と。心が重い。とつぜんやってきた別れの予感。(鈴木るみこ「ミモザ」)

「ミモザ」は、苦しみながら自分自身と向きあおうとしている女性の物語だった。

わたしはここにミモザを植えることを決めていた。安売りの種苗店で買った高さ二十センチほどの苗を、石灰と堆肥でふっくら耕した土に植えた。家はミモザ荘と名づけた。(鈴木るみこ「ミモザ」)

美しいミモザの花に投影されているのは、瑞々しく生きている彼女自身だったことだろう。

すべての片付けは彼にやってもらった。罰である。ブロック塀を追い越すほど成長したミモザは、大きな鉢に植え替えられ、新しいマンションのベランダに置いたが、しだいに黄ばみ枯れてしまった。(鈴木るみこ「ミモザ」)

ためらいながらも、枯れてしまったミモザと向き合おうとする覚悟が、この物語からは伝わってくる。

自分の中の孤独と向き合うために、彼女は文章を書き続けた。

あるいは、そこから変わる人生があったかもしれないのだ。

「るみちゃん、帰ってきてからずっと、ここへ椅子を出してすごしていたんです」家の隣にある花壇の花を眺めていると、お姉さんがそう教えてくれた。(牧野伊三夫「るみちゃんへ」)

戸惑いながら生きていくことの意味を、本作『ふらんすの椅子』は伝えてくれた。

それは「鈴木るみこ」という一人の女性が生きていたことの、確かな証でもあっただろう。

『クウネル』に掲載された彼女の文章が一冊の本になる日が来ることを、我々は今も待ち続けている。

書名:ふらんすの椅子

著者:鈴木るみこ

発行:2025/08/11

出版社:港の人(四月と十月文庫)