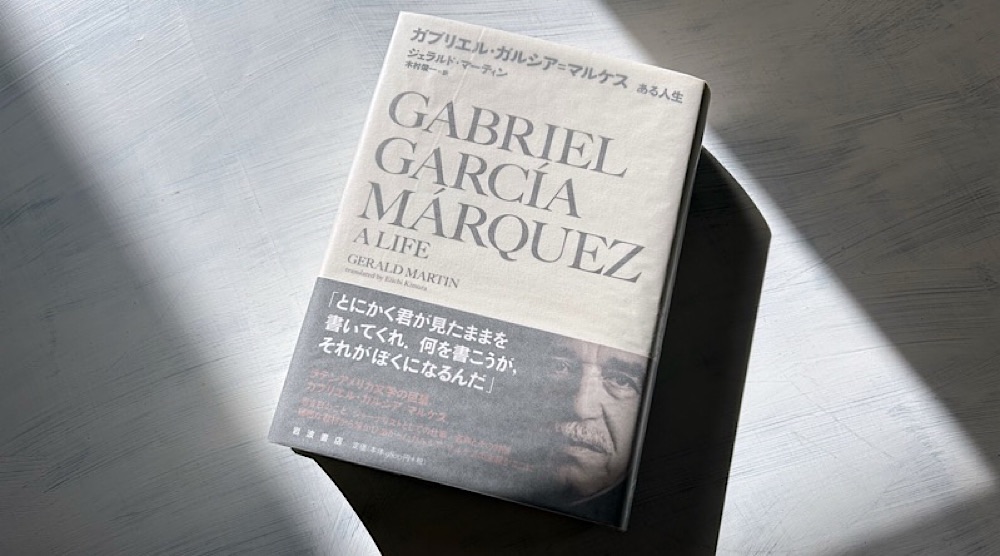

ジェラルド・マーティン『ガブリエル・ガルシア=マルケス ある人生』読了。

本作『ガブリエル・ガルシア=マルケス ある人生』は、2023年(令和5年)3月に刊行された評伝である。

原題は「Gabriel García Márquez : A Life」。

この年、著者(ジェラルド・マーティン)は79歳だった。

ガルシア=マルケスは、2014年(平成26年)4月に86歳で他界している。

『百年の孤独』は自伝だったのか?

ガルシア=マルケスの人生を、大きく二つに分けるとしたら、それは「『百年の孤独』前」と「『百年の孤独』後」ということになるだろうか。

超ベストセラー『百年の孤独』は、そのくらい、ガルシア=マルケスの人生を大きく変えたように思われる。

ガルシア=マルケスのほぼすべての作品に自伝的な要素が含まれていることは、この膨大な伝記を一読しただけで理解できる。

「私の本には実際に経験したことと結びつかないようなものはただの一行もない。私はつねに具体的な現実に言及している」彼が、自分は「魔術的リアリズム」とは無縁だと言い切っている理由はそこにある。(ジェラルド・マーティン「ガブリエル・ガルシア=マルケス ある人生」木村榮一・訳)

代表作『百年の孤独』は、ほとんどそのままガルシア=マルケスの自伝であり、同時に、祖国(コロンビア)や、コロンビアを含むラテン・アメリカの歴史書でもある。

一九六七年、『百年の孤独』が成功を収めた直後に、マリオ・バルガス=リョサは著者に、少年時代のキー・パーソンは誰だったか尋ねた。(略)「祖父だね。あとになって、本の中にみつけた紳士が祖父だったと気づいたんだ」(ジェラルド・マーティン「ガブリエル・ガルシア=マルケス ある人生」木村榮一・訳)

幼い頃、ガルシア=マルケスは両親から離れて、アラカタカというコロンビアの小さな田舎町にある祖父母の家で育てられた。

この幼少期の家庭環境は、ガルシア=マルケスという作家に大きな影響を与えることになる。

その家には──祖父母をはじめ、おばたち、来客、使用人、インディオなど──大勢の人がひしめき合っていたし、霊魂(とりわけ、家にいない母親のもの)も数多く現れた。(略)家をよみがえらせ、もう一度想像し直し、その記憶を自分のものにしようという試みが、ガルシア=マルケスという作家を生み出す大きな要因になったにちがいない。(ジェラルド・マーティン「ガブリエル・ガルシア=マルケス ある人生」木村榮一・訳)

アラカタカは、その後「マコンド」として、彼の作品の中に繰り返し登場してくる街の原型となったものだ。

ガビートの人格形成期は、母親が二度めに町を離れた二歳の時から、両親がきょうだいたちを連れてアラカタカに戻った時、つまり彼が七歳になるまでのあいだである。実はその五年間の記憶が、世界中の読者にとってなじみ深いものとなる神話的なマコンドの基礎となった。(ジェラルド・マーティン「ガブリエル・ガルシア=マルケス ある人生」木村榮一・訳)

一緒に暮らした人々も、当然、彼の小説の登場人物の原型となった。

とりわけ、幼い少年にとって、不思議な祖母(トランキリーナ)の与えた影響は大きい。

「あの家は神秘的なもので満ちていた。祖母はとても神経質で、いろいろなものが見えるんだ。夜になると、祖母はぼくにその話をする。(略)家のどの隅にも死んだ人たちと思い出がまとわりついていて、夕方の六時を過ぎると、君だって家の中を動き回れなくなるよ」(ジェラルド・マーティン「ガブリエル・ガルシア=マルケス ある人生」木村榮一・訳)

後に「マジック・リアリズム」と呼ばれることになる不思議な現象は、少年にとって現実世界そのものだったかもしれない。

一方で、祖父(ニコラス大佐)からは、政治と歴史の世界を学んだ(「大佐は孫を猫かわいがりした」)。

スペインとラテンアメリカでは、女性が家を守り、男は外に出るものだというのが伝統的な考え方だった。祖父の大佐は迷信と予兆に彩られた女たちの世界から、また自然そのものの暗黒の闇から生まれてきたさまざまなお話の世界から孫を少しずつ引き離して、政治学と歴史が中心の男の世界、つまり暗闇の世界から明るく明晰な世界へ導こうとした。(ジェラルド・マーティン「ガブリエル・ガルシア=マルケス ある人生」木村榮一・訳)

やがて、ガルシア=マルケスは、「祖父の記憶」を受け継いで生きていくことになる(「マルケス大佐は象徴的な冒険や記憶に残るさまざまな出来事を孫に語って聞かせた」)。

大佐は孫を通して生き続けることになったのだ。彼に「千日戦争」やその時に自分のとった行動、多くの友人たち、英雄的な自由派の人たちのことを語って聞かせたのは大佐である。(ジェラルド・マーティン「ガブリエル・ガルシア=マルケス ある人生」木村榮一・訳)

祖父の歴史観は、そのまま、ガルシア=マルケスの歴史観へとつながっていく。

迷信深い祖母と勇敢な祖父は、「ガルシア=マルケス」という世界観の基礎を築く存在だった。

後年、ガルシア=マルケスは現実を読み解いて語るにあたって、いま述べたような二通りの方法──世俗的ではあるが、理にかなった名言を多用する祖父流のスタイルと、現実離れした予言めいた口調を好む祖母の言い方──を揺るぎない確信を持って活用することになる。(ジェラルド・マーティン「ガブリエル・ガルシア=マルケス ある人生」木村榮一・訳)

1928年(昭和3年)12月5日、ガルシア=マルケス少年に大きな衝撃を与える事件が起こった。

ストライキを打ったバナナ農園の労働者と政府軍が衝突したのだ(いわゆる「バナナ農園労働者大虐殺事件」)。

その時、群衆のひとりが大声で不朽の返答を叫び、その言葉は『百年の孤独』の中に永遠に書き残されることになる。「一分たっても、おれたちはここを動かないぞ!」(ジェラルド・マーティン「ガブリエル・ガルシア=マルケス ある人生」木村榮一・訳)

労働者に対する大規模な虐殺事件は、後の左翼作家(ガルシア=マルケス)の誕生に大きな影響を与えたかもしれない。

彼がコロンビア国立大学で学んでいた1948年(昭和23年)4月に始まった、首都・ボゴタにおける騒乱の影響も大きかった。

間をおかず「ボゴタ騒動(エル・ボゴタソ)」がはじまった。怒りとヒステリーの波があっという間に市内を呑みつくした。ボゴタは大混乱に陥った。暴動、略奪、殺人が次々と起こる午後が訪れた。(ジェラルド・マーティン「ガブリエル・ガルシア=マルケス ある人生」木村榮一・訳)

1967年(昭和42年)に発表された『百年の孤独』は、作者(ガルシア=マルケス)の自伝と言っていい作品である。

幼い頃に祖父(マルケス大佐)や祖母(トランキリーナ)から伝えられたエピソードや、彼自身の体験が、物語の中に凝縮して詰めこまれた。

彼がかねてから書きたいと思っていたのは、マコンドと名を変えたアラカタカを舞台にした一族のサガだった。そして、現在執筆中のこの本は紛れもなくマコンドと名を変えたアラカタカを舞台にした一族のサガである。(ジェラルド・マーティン「ガブリエル・ガルシア=マルケス ある人生」木村榮一・訳)

ガルシア=マルケスは既に『大佐に手紙は来ない』(1961)や『悪い時』(1962)などの小説を発表していたし、『落葉』(1955)や『ママ・グランデの葬儀』(1962)などの作品集も出版していた。

『落葉』以降の作品は、主にヨーロッパ滞在中に執筆されたものだ。

混乱の首都を脱出したガルシア=マルケスは、海岸地方のカルタヘーナやバランキーリャで新聞コラムを書きながら暮らした後、ヨーロッパ大陸へ渡る。

「郵便物が届くのを待つ、空腹に悩まされる、もの乞いをするのがどういうことなのか、身に沁みてわかっている。だから、パリで『大佐に手紙は来ない』を書き上げることができたのだ。彼は僕の一部、というか僕自身なんだ」(ジェラルド・マーティン「ガブリエル・ガルシア=マルケス ある人生」木村榮一・訳)

困窮生活の中、彼は仕事を投げ出してまで小説の執筆に集中した。

彼が後に語ったところでは、原稿を一三〇〇枚書いて、最終的に四九〇枚まで縮めてボルーアに送った。その間にタバコを三万本吸い、一二万ペソの借金ができた。(ジェラルド・マーティン「ガブリエル・ガルシア=マルケス ある人生」木村榮一・訳)

生活を支えていたのは、妻(メルセーデス)だった。

家賃を滞納し、テレビや冷蔵庫を質に入れ、肉屋からはツケで買い物をする生活の中で、ついに『百年の孤独』は完成した。

いま出現したこの物語は、一九世紀のある時期にラ・グアヒーラからアラカタカにそっくりの土地に移り住んだ、ある一族のサガである。(ジェラルド・マーティン「ガブリエル・ガルシア=マルケス ある人生」木村榮一・訳)

明け方の二時に『百年の孤独』を書き上げたガルシア=マルケスは、妻(メルセーデス)がぐっすり眠っている寝室で横になって、二時間泣き続けたという(自分の小説に感動したのだ)。

夫婦には、完成した原稿を出版社へ郵送するだけの現金も残っていなかった(そのとき彼はメキシコにいて、アルゼンチンまで原稿を送ろうとしていた)。

窓口係が「八二ペソです」と言った。メルセーデスが財布の中を探っている様子を、ガルシア=マルケスはじっと見つめていた。二人は五〇ペソしか持っておらず、原稿は半分ほどしか送ることができなかった。(ジェラルド・マーティン「ガブリエル・ガルシア=マルケス ある人生」木村榮一・訳)

名作と呼ばれる作品には、数々の逸話がつきまとうものだ。

『百年の孤独』は、その制作過程が既に伝説だった。

電気ストーブとヘアドライヤーとミキサーを質に入れて現金を入手した夫婦は、郵便局に戻って残りを原稿をブエノスアイレスへと送った。

郵便局を出たところで、メルセーデスは足を止めて夫の方に向き直った。「ねえ、ガボ、これであとはあの小説がダメ出しされるのを待つだけね」(ジェラルド・マーティン「ガブリエル・ガルシア=マルケス ある人生」木村榮一・訳)

1967年(昭和42年)5月30日に刊行された『百年の孤独』は、たちまち大ベストセラーとなった。

作家は40歳になっていた。

すべての小説に自伝的要素が含まれている

本書『ガブリエル・ガルシア=マルケス ある人生』を読むと、『百年の孤独』は、確かにガルシア=マルケスの人生を変えたと思わせられる。

『百年の孤独』の凄いところは、それが(文学ファンのみならず)一般の市民からも強く支持されたということだろう。

ある朝、街角にあるカフェで朝食をとっていると、トマトとレタスのあいだに彼の小説をつっこんだ買い物袋を持つ女性を見かけた。彼の書いた本は人気があるだけでなく大衆向きでもあるという意味で「ポピュラー」な作品であり、「小説ではなく人生のように」受け入れられつつあった。(ジェラルド・マーティン「ガブリエル・ガルシア=マルケス ある人生」木村榮一・訳)

ガルシア=マルケスの名前は、『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』(1967)を発表したビートルズのようにメジャーなものになっていた(「人びとはビートルズを愛するように彼を愛していた」)。

いまメキシコにいるガルシア=マルケスは、以前とは別人だった。人気者の外国人であり、メキシコの名誉国民といっていい存在で、それは生涯変わることはなかった。彼が『百年の孤独』を書いたのは、パリでもロンドンでもなく、自分たちの国の首都だったことをメキシコ人は決して忘れることはないだろう。(ジェラルド・マーティン「ガブリエル・ガルシア=マルケス ある人生」木村榮一・訳)

『百年の孤独』に続いて『族長の秋』(1975)と『予告された殺人の記録』(1981)を発表したガルシア=マルケスは、1982年(昭和57年)、ノーベル文学賞を受賞する。

人生のクライマックスが、彼にも訪れたのだ。

新聞各紙はガルシア=マルケスのことを「新しいセルバンテス」と呼ぶようになったが、これはパブロ・ネルーダが一九六七年に『百年の孤独』を読んだ際に最初に思いついた表現を真似たものだった。(略)ガルシア=マルケスの写真を表紙に掲載したニューズウィーク誌は、彼を「語りの魔術師」と呼んだ。(ジェラルド・マーティン「ガブリエル・ガルシア=マルケス ある人生」木村榮一・訳)

ノーベル文学賞受賞後、最初に発表された小説が『コレラの時代の愛』(1985)だった。

以後、ガルシア=マルケスは、「『百年の孤独』と『コレラの時代の愛』を書いたノーベル賞作家」として語り継がれることになる(この3つが、ガルシア=マルケスのポイントとなった)。

ガルシア=マルケスは彼自身がテーマパーク的存在、セルバンテス、シェイクスピア、あるいはトルストイ以来の文学の世界における比類ない記念碑的存在になりつつあった。(ジェラルド・マーティン「ガブリエル・ガルシア=マルケス ある人生」木村榮一・訳)

ガルシア=マルケスは、小説家であると同時に、常に政治家でもあった。

彼の文筆活動は、ある意味において、常に政治的な活動でもあったからだ。

ガルシア=マルケスは──ラテンアメリカ史上もっとも重要な政治家である──ボリーバルを主人公にした小説を書き上げ、かつてないほど大きな話題を呼んだ。(ジェラルド・マーティン「ガブリエル・ガルシア=マルケス ある人生」木村榮一・訳)

それは、祖父(マルケス大佐)から語り継がれた「バナナ農園労働者大虐殺事件」や、自ら体験した「ボゴタ騒動」などによって培われたものだったかもしれない。

貧困生活の中で、彼は常に革命家であり続けた。

ガルシア=マルケスの伝記の面白さは、彼自身の人生の面白さでもある。

ガルシア=マルケスは、単なる小説家として以上の人生を生きていたのだ。

『百年の孤独』の完成(1967)、あるいは、ノーベル賞受賞(1982)までの彼の歴史は、ひとつのサクセス・ストーリーとして読むことができる。

しかし、大きな成功を手に入れた後も、彼はチャレンジャーであり続けた。

多くの国家元首と友好関係を結んだ。

いま彼の手には五枚の必勝カードが握られている。それはベネスエラを除く、彼の人生でもっとも重要な国ぐに(つまり、コロンビア、キューバ、フランス、スペイン、そしてメキシコ)を代表する五人の影響力を持った政治家である。(ジェラルド・マーティン「ガブリエル・ガルシア=マルケス ある人生」木村榮一・訳)

キューバ革命の指導者(フィデル・カストロ)は、生涯の親友となった。

一九九八年一月、むずかしく困難を極めた交渉の末、何年も前から予告されていたローマ教皇ヨハネス・パウロ二世のキューバ訪問が実現した。(略)教皇の来訪を祝う行事が行われる際、カストロの横に座る人物と言えばガルシア=マルケスをおいてほかにいなかった。(ジェラルド・マーティン「ガブリエル・ガルシア=マルケス ある人生」木村榮一・訳)

ガルシア=マルケスは、ラテンアメリカ諸国の政治と常に関わり続けたから、彼の伝記は、ある意味において、ラテンアメリカの近代史を綴った歴史書として読むことができる。

一方で、アメリカ合衆国のビル・クリントン大統領とも友人であり続けた。

九月一一日、彼はホワイトハウスにいるビル・クリントンを訪れて昼食をともにした。クリントンは原稿の段階ですでに『誘拐』を読んでいたが、ガルシア=マルケスは「あの小説を読んで心を痛めないよう」にと皮装幀の私家版英語訳を贈った。(ジェラルド・マーティン「ガブリエル・ガルシア=マルケス ある人生」木村榮一・訳)

オバマ大統領も、また、ガルシア=マルケスの愛読者の一人として知られている。

オバマは「ガブリエル・ガルシア=マルケスが亡くなって、世界はもっとも偉大な先見の明のある作家のひとりを失った──彼は若いころから私の好きな作家のひとりだった」と明言した。(ジェラルド・マーティン「ガブリエル・ガルシア=マルケス ある人生」木村榮一・訳)

ガルシア=マルケスの小説には、常に(様々な形を取りながら)政治が描かれていた。

すべての作品に含まれていると言われる自伝的な要素さえ、それは、政治的な意味を含んだ自伝であり続けたのだ。

「個人」と「世界」がひとつの器の中で完全にミックスされた小説こそ、つまり、ガルシア=マルケスという作家の作品だったのである。

ガルシア=マルケスはこの小説の中に万感の書を、つまり小宇宙(ミクロコスモス)の中に大宇宙(マクロコスモス)を封じ込めた。その意味で『百年の孤独』はモダニズム小説とも言えるだろう。(ジェラルド・マーティン「ガブリエル・ガルシア=マルケス ある人生」木村榮一・訳)

そこに、ガルシア=マルケスという作家の素晴らしさがある。

学生時代、母親(ルイサ)から「みんな、いずれお前がいい作家になるだろうって言ってるしね」と言われたとき、ガルシア=マルケスは否定的な返事をしたという。

「もし作家になるのなら、偉大な作家にならないとダメなんだ。だけど、現代じゃそういう作家は生まれてこないんだよ」(ジェラルド・マーティン「ガブリエル・ガルシア=マルケス ある人生」木村榮一・訳)

ジェイムズ・ジョイス、ウィリアム・フォークナー、フランツ・カフカ、アーネスト・ヘミングウェイ。

多くの作家が、ガルシア=マルケスを育てた。

そして、多くの作品の中に、彼自身の人生が投影された。

本作『ガブリエル・ガルシア=マルケス ある人生」は、ガルシア=マルケスという作家の作品を読み解く上で、何よりも重要な解説書(ガイドブック)である。

ガルシア=マルケスの小説を理解することは、つまり、ガルシア=マルケスの人生を理解することだったのだから。

ガルシア=マルケスの小説の意味がよく理解できないという人は、最初に、ガルシア=マルケスの伝記を読むと良いのかもしれない(ただし、ガルシア=マルケスの小説以上に膨大であるということには留意して)。

書名:ガブリエル・ガルシア=マルケス ある人生

著者:ジェラルド・マーティン

訳者:木村榮一

発行:2023/03/28

出版社:岩波書店