村上春樹「午後の最後の芝生」読了。

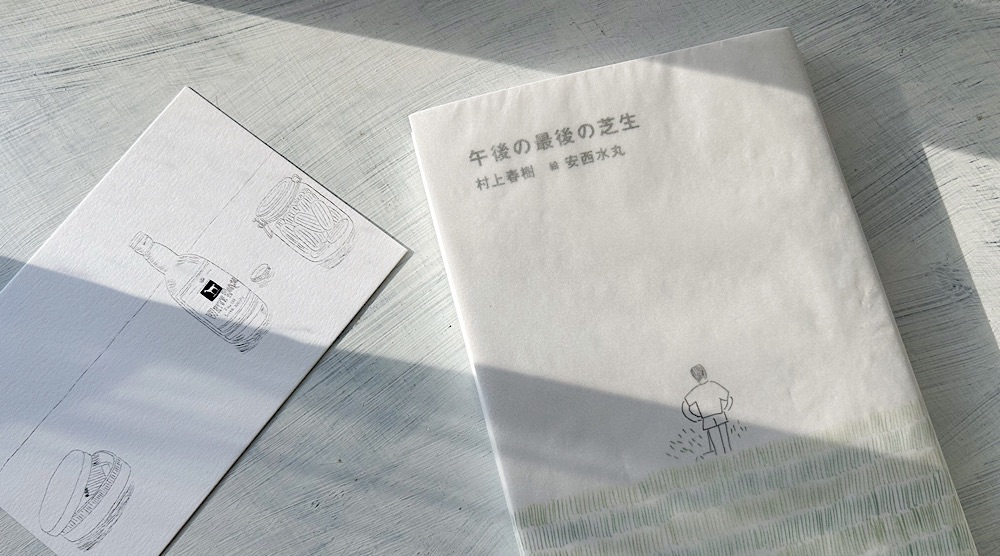

本作「午後の最後の芝生」は、2024年(令和6年)9月に、スイッチ・パブリッシングから刊行された短篇小説である。

初出は、1982年(昭和57年)9月『宝島』で、この年、著者は33歳だった。

作品集としては、1983年(昭和58年)5月に中央公論社から刊行された『中国行きのスロウ・ボート』に収録されている(2024年2月に復刊)。

恋人を失った喪失感からの救済

本作『午後の最後の芝生』は、あらすじがシンプルであるが故に、様々な解釈をもたらした短篇小説である。

一人の小説家が、十四、五年前を思い出している。

その頃、主人公は十八か十九で、芝生を刈るアルバイトをしていた。

主人公には、遠距離恋愛で付き合っている恋人がいたが、ある日、彼女から別れの手紙が届く。

ある夏の朝、七月の始め、恋人から長い手紙が届いて、そこには僕と別れたいと書いてあった。(村上春樹「午後の最後の芝生」)

この小説のテーマは、突然に恋人を失った男子大学生の喪失感である。

もはや、アルバイトをする必要性さえなくなった主人公は、最後の仕事(芝生刈り)に出かけ、そこで不思議な女性と遭遇する。

夏だった。それもほれぼれするような見事な夏だ。空には古い思いでのように白い雲が浮かんでいた。(村上春樹「午後の最後の芝生」)

芝生を刈り終えた後、その家の女主人は「典型的なティーン・エイジャーの女の子の部屋」へと、主人公を案内する。

「洋服ダンスを開けてみなよ」と彼女が言った。僕は洋服ダンスの前まで行って、言われたとおり両開きのドアを開けた。(村上春樹「午後の最後の芝生」)

女の子がどうしているのか、女主人は何も説明しない。

「どう思う?」と彼女は窓に目をやったまま言った。「彼女についてさ」(村上春樹「午後の最後の芝生」)

この小説で最大の謎は、女の子は現在どうなっていて、彼女は、なぜ、主人公に、女の子についての意見を求めたのか?ということである。

様々な読み方があるが、僕は、この作品を、自分自身の内面へと掘り下げていく主人公の心の物語として読んだ。

今読み返してみると、たしかに『羊をめぐる冒険』を書いて発表したあとで、肩から力がすっと抜けているという感じがする。(村上春樹「自作を語る/短篇小説への試み」)

『羊をめぐる冒険』は、心の内面を掘り下げる行為を、北海道の山奥を訪ねる若者の物語という形で描いた長編小説だ。

本作『午後の最後の芝生』で、主人公は「読売ランド」の近くの家を訪ねる。

べつにたいした理由はない。遠くまで行くのが好きなのだ。遠くの庭で遠くの芝生を刈るのが好きなのだ。(村上春樹「午後の最後の芝生」)

世田ケ谷から神奈川県までの小さな旅が、心の内面を掘り下げる行為の投影として描かれている。

女主人に案内された「女の子の部屋」は、恋人を失ったばかりの主人公の深層心理の象徴である。

三段目には下着と靴下が入っていた。何もかもが清潔できちんとしていた。僕はたいしたわけもなく悲しい気分になった。(村上春樹「午後の最後の芝生」)

女主人に促されるがままに、主人公は「女の子について感じたこと」を述べる。

しかし、彼が実際に述べているのは、失ったばかりの恋人についての思いだった。

彼女の存在が少しずつ部屋の中に忍び込んでいるような気がした。彼女はぼんやりとした白い影のようだった。顔も手も足も、何もない。光の海が作りだしたほんのちょっとした歪みの中に彼女はいた。(村上春樹「午後の最後の芝生」)

女の子の部屋の中で(自分の心の奥深いところで)、主人公は、失ったばかりの恋人(の記憶)と向き合っている。

しかし、彼女の姿を鮮明に思い出すことはできない。

僕は恋人のことを考えた。そして彼女がどんな服を着ていたか思い出してみた。まるで思い出せなかった。僕が彼女について思い出せることは全部漠然としたイメージだった。(村上春樹「午後の最後の芝生」)

もしかすると、主人公は、恋人を全力で愛していたわけではなかったかもしれない(「僕が彼女をほんとうに好きだったのかどうか、これは今となってはよくわからない」)。

意味のよく分からない喪失感だけが、主人公を包み込んでいる。

仕事が終わったとき、主人公は、恋人から届いた手紙を思い出していた。

「あなたのことは今でもとても好きです」と彼女は最後の手紙に書いていた。「やさしくてとても立派な人だと思っています。でもある時、それだけじゃ足りないんじゃないかという気がしたんです」(村上春樹「午後の最後の芝生」)

彼女は、主人公に何を求めていたのだろうか。

「あなたは私にいろんなものを求めているのでしょうけれど」と恋人は書いていた。「私は自分が何かを求められているとはどうしても思えないのです」僕の求めているのはきちんと芝を刈ることだけなんだ、と僕は思う。(村上春樹「午後の最後の芝生」)

すべての仕事を終えたとき、初めて、主人公は自分の欠陥にたどりつく(「僕の求めているのはきちんと芝を刈ることだけなんだ」)。

この作品は、自分が何を求めていたのかということを、自分自身の内面に問いかける、男子大学生の物語だ。

女主人に促されて、主人公は「女の子」(元カノ)について考えている。

「問題は……彼女がいろんなものになじめないことです。自分の体やら、自分の求めていることやら、他人が要求していることやら……そんなことにです」(村上春樹「午後の最後の芝生」)

彼女は、きっと、元カレ(主人公)にもなじむことができなかったに違いない(なにしろ、彼は、恋人のことを愛しているかどうかさえ分からなかったのだ)。

そこに、「僕自身」(主人公自身)の喪失感がある。

ポイントは、女主人が、主人公の心に寄り添っていることだ。

「そうだね」としばらくあとで女は言った。「あんたの言うことはわかるよ」(村上春樹「午後の最後の芝生」)

謎の女主人(「中年の女」「おそろしく大きな女」)は、主人公の潜在意識に潜む、もう一人の自分自身だ(『羊をめぐる冒険』の鼠と同じ)。

そう考えると、この物語は、恋人を失った主人公の、心の救済の物語として読むことができる。

「芝生を刈る」という行為が、主人公にとっては、救済行為としての機能を果たしていたのだ。

この物語は、一つの短篇小説として完成されている。

『蛍』から『ノルウェイの森』を書いたように、この作品から長篇を書いてほしいという人もいたけれど、それはまあ無理だろうと思う。『蛍』には広げるだけの余地があったけれど、この作品にはそれがない。この作品の世界はある意味で完成して集結しているからである。(村上春樹「自作を語る/短篇小説への試み」)

「この作品の世界はある意味で完成して集結している」とあるのは、主人公の救済が、この物語の中で果たされていることを示している。

1982年(昭和57年)の『宝島』発表から40年以上の時を経て、一冊の単行本として、この作品が再登場したのは、安西水丸への追悼という以上の意味を持っているということだろう。

『午後の最後の芝生』は、間違いなく、村上春樹を代表する短篇小説のひとつなのだ。

謎を解くカギは「人妻との浮気セックス」だった!?

作者本人も言っているように、『午後の最後の芝生』は、非常に人気の高い作品だ。

『宝島』(昔の『宝島』は今とは全然別ものだった)のために書いた作品。その当時けっこう反響も大きかったし、個人的にこの小説が好きだという人もまわりに多い。(村上春樹「自作を語る/短篇小説への試み」)

わたせせいぞうは、代表作『ハートカクテル』で、この小説にインスパイアされた作品を発表している(モーニング・オールカラー・コミックブック『ハートカクテル1』所収「Vol.4 グリーンの軌跡」)。

この短篇小説の人気には、『ハートカクテル』の世界観にも共通するような、爽やかで透明感のある夏の物語だということも影響しているだろう。

しかし、本当にポイントだと言えるのは、この短篇小説の持つ複雑で深い構造である。

記憶というのは小説に似ている。あるいは小説というのは記憶に似ている。僕は小説を書きはじめてから、それを切実に実感するようになった。(村上春樹「午後の最後の芝生」)

『午後の最後の芝生』は、村上春樹の小説論を語る上で、重要な作品だ。

僕が芝生を刈っていたのは十八か十九のころだから、もう十四年か十五年前のことになる。けっこう昔だ。(村上春樹「午後の最後の芝生」)

中年になって学生時代を回想する形式は、もちろん、後の『ノルウェイの森』に受け継がれるもので、そのためか、『午後の最後の芝生』は『ノルウェイの森』と関連付けて語られることが多い。

女主人に案内された部屋の女の子は既に死んでいるのだといった解釈は、多分に『ノルウェイの森』の影響によるものだろう(自殺した直子を連想させるため)。

しかし、僕にとって『午後の最後の芝生』は、超ベストセラー『ノルウェイの森』よりも、失敗作『街と、その不確かな壁』(1980)を思い出させる。

どの作品においても「恋人を失った喪失感からの救済」が、大きなテーマとなっているが、『午後の最後の芝生』では、ことさらに、主人公の贖罪に焦点が当てられている。

あとになって、僕が恋人と別れることになったのはその時のせいじゃないかなとふと思ったりもした。(略)応えられなかった電話のせいだ。(村上春樹「午後の最後の芝生」)

バイト先の人妻とセックスをした過去は、主人公の罪として記憶されている。

「応えられなかった電話」は、恋人の思いを投影したものだ。

彼女はずっと黙っていた。グラスをゆするたびに氷の音がした。開いた窓から時々涼しい風が入ってきた。風は南の方からべつの丘を越えてやってきた。このまま眠ってしまいたくなるような静かな夏の午後だ。どこか遠くで電話のベルが鳴っていた。(村上春樹「午後の最後の芝生」)

女の子の部屋で聞こえた「電話のベル」は、かつて、浮気セックスをした日の記憶として読んでいい。

僕はこの部屋の持ち主の姿を想像してみたが、うまくいかなかった。別れた恋人の顔しか浮かんでこなかった。(村上春樹「午後の最後の芝生」)

「この部屋の持ち主の姿を想像してみたが、うまくいかなかった」のは、ある意味で当然である。

そこは、主人公自身の心の中だったのだから(「高い壁に囲まれた街」と同じように)。

机の上に指を走らせてみると、指がほこりで白くなった。一カ月ぶんくらいのほこりだ。カレンダーも六月のものだった。(村上春樹「午後の最後の芝生」)

「六月」は、おそらく、主人公が、人妻と浮気セックスした日を暗示している(少なくとも、主人公は、そう受け止めている)。

一か月前に人妻とセックス(浮気)をして、二週間前に恋人からの手紙が届き(破局)、そして、今、主人公は、午後の最後の芝生を刈っている(刈り終えた)。

もちろん、すべては、主人公と恋人との関係を物語るための「置き換えられた世界」ではあるのだが(これは、村上春樹の小説では常套手段と言っていい)。

あるいは、『街と、その不確かな壁』で失敗した題材を、いったんは『午後の最後の芝生』という短篇にまとめた上で、大きな物語として書かれた作品が『ノルウェイの森』という長篇小説だったのかもしれない。

廊下にはいろんな匂いがした。どの匂いも覚えのある匂いだった。時間が作り出す匂いだ。時間が作りだし、そしてまたいつか時間が消し去っていく匂いだ。(村上春樹「午後の最後の芝生」)

女主人の家は、主人公の記憶の象徴であり、二階にある女の子の部屋は、記憶の中の一番深いところに潜む、主人公の深層心理だ(女主人はオルターエゴの化身)。

女主人と別れた後で、主人公はドライブ・インで休憩する(「結局のところ、僕はとても疲れていたのだ」)。

何もかもが遠い世界で起った出来事みたいな気がした。双眼鏡を反対にのぞいた時みたいに、いやに鮮明で不自然だった。(村上春樹「午後の最後の芝生」)

主人公が「とても疲れていた」のは、彼が、自分自身の内面深いところと向き合っていた結果である。

この作品で、ポイントとなっているのは、やはり、個性的な女主人で、彼女は「壁の街の門番」や「羊牧場の管理人」と同様の役割を果たしていると言えるだろう(つまり、潜在意識への案内役)。

大人になった主人公は、芝生を刈る代わりに、小説を書くようになる。

小説を書く行為は、大人になった主人公にとっての救済行為だったからだ。

というわけで、僕はまた子猫を集めて積みかさねていく。子猫たちはぐったりとしていて、とてもやわらかい。目がさめても自分たちがキャンプ・ファイアのまきみたいに積みあげられていることを発見した時、子猫たちはどんな風に考えるだろう? あれ、なんだか変だな、と思うくらいかもしれない。もしそうだとしたら──その程度だとしたら──僕は少しは救われるだろう。ということだ。(村上春樹「午後の最後の芝生」)

「子猫」が、言葉のメタファーだとしたら、「キャンプ・ファイアのまきみたいに積みあげられている」ものは、文章であり、小説である。

そして、それは、作家自身を救済する行為なのだ。

『ノルウェイの森』や『羊をめぐる冒険』と同じく完成された世界が、この物語にはある(「この作品の世界はある意味で完成して集結している」と、作者自身が語っていたように)。

この作品が、一冊の本として、世の中に再登場したことをうれしく思う。

ちなみに、スイッチ・パブリッシングのオンラインで購入すると、特典として、安西水丸イラストのポストカードが付いてくるのでおすすめ。

https://www.switch-store.net/SHOP/BO0128.html

書名:午後の最後の芝生

著者:村上春樹、絵:安西水丸

発行:2024/09/25

出版社:スイッチ・パブリッシング