2025年(令和7年)8月、世界自然遺産に登録されている知床国立公園内の羅臼岳で、ヒグマによる死亡事故が発生した。

オホーツク管内斜里町の羅臼岳(1660メートル)で14日、下山中の男性がヒグマに襲われて死亡した事故で、北海道は21日、男性が同行者に先行して単独で走っていた際にヒグマと遭遇したとの見方を明らかにした。事故現場付近の登山道は道幅の狭いカーブで、ササなどで見通しが悪かったといい、男性は襲撃した母グマを含む親子3頭と不意に接近したとみられる。専門家は「偶発的な事故である可能性が高まった」と指摘している。(「北海道新聞」2025/08/21)

知床国立公園内におけるヒグマによる死亡事故は、今回の事例が初めてだった。

札幌市内のヒグマ事件

吉行淳之介『札幌夫人』(1962)は、札幌へ単身赴任する東京のサラリーマンの物語である。

「君、北海道はいいよ。ロマンチックな土地だ。原始林、たくさんの湖、アイヌ、熊……、元気よく行ってきたまえ」「札幌には、熊のいる原始林はないだろう」(吉行淳之介「札幌夫人」)

「札幌には、熊のいる原始林はないだろう」という主人公(東野)の言葉は、二つの意味で間違っている。

札幌市中央区の住宅街に接する藻岩山は「藻岩原始林」として、国の天然記念物に指定されている。

そして、藻岩山には、もちろんヒグマが生息している。

「札幌には、熊のいる原始林がある」のだ。

札幌近郊におけるヒグマの目撃情報は、現在も日常茶飯事となっている。

札幌市の中心街に近い場所で、ヒグマの集団が目撃された。20日には藻岩山周辺で「親子のヒグマが4~5頭いた」との通報があり、同じ個体とみられるヒグマが21日早朝に真駒内公園で確認された。いずれも市民や観光客が多く集う場所で、公園が閉鎖されるなどの影響が出ている。(「朝日新聞」2023/06/21)

都市近郊で育ったヒグマは「アーバン・ベア」と呼ばれる。

アーバン・ベアは、ときに山を降りて、市街地にまで出没してくる。

旭山記念公園や円山公園、西岡公園など山間部を含む公園は、たとえ住宅街とはいえヒグマと遭遇する危険性は高い。

2011年(平成23年)に藻岩山から降りてきたヒグマは、藻岩山ロープウェイ乗り場の下にある山元公園どころか、電車通りを越えた住宅街のまん中にまで現れて住民を驚かせた。

札幌市中央区のマンション街などで10月6日未明から早朝にかけ、ヒグマの目撃情報が相次いだ。北海道警はパトカー十数台を出動させて警戒。現場付近の計13小中学校では朝の登校時間に教員らが通学路に立ち、札幌市教育委員会は保護者同伴での登校を呼びかけた。(「朝日新聞」2011/10/06)

2021年(令和3年)には、東区の住宅街にヒグマが出没し、警備中の自衛隊員を含む四人が重軽傷を負っている。

最初にヒグマの目撃通報があったのは午前3時28分。東区北31東19の路上で、通行人から「クマが歩いている」と110番があった。クマはいったん南下し、北に戻りながらごみ捨てに出た高齢者や通勤中の会社員を次々に襲撃。陸上自衛隊丘珠駐屯地への侵入を防ごうと、駐屯地の正門を閉めようとした自衛隊員までなぎ倒した。(「北海道新聞」2021/12/27)

札幌の東区では、開拓初期にもヒグマによる凄惨な人身事故が発生している。

いわゆる「札幌丘珠事件」だ。

一八七八年(明治十一年)十二月五日夜、札幌・丘珠でスミ焼き小屋が襲われた事件は「丘珠村の追想」という詩までつくられ、明治の開拓者によって、広く語り継がれた。(斎藤禎男「ひぐま―その生態と事件」)

斎藤禎男『ひぐま―その生態と事件』(1971)には、ヒグマによる人身事故が詳しく報告されている。

1878年(明治11年)、丘珠村で幼児を含む3人が死亡した「札幌丘珠事件」は、札幌における最大のヒグマ被害として記憶されている。

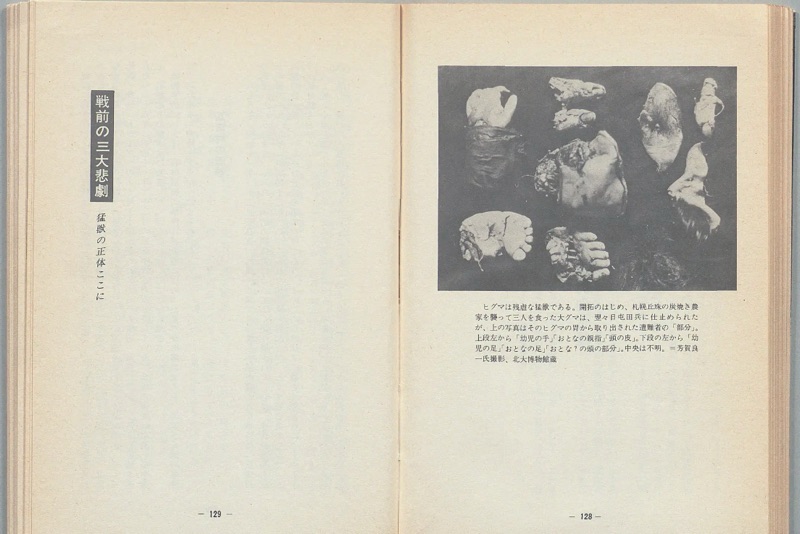

ヒグマは事件があったあと三日目に、丘珠に比較的近い篠路原野で屯田兵の出撃によって射殺された。胃の中から取り出された遭難者の「からだの部分」は、ヒグマの剝製と一緒に今も北大農学部付属博物館(植物園内)に保存されている。(斎藤禎男「ひぐま―その生態と事件」)

ヒグマの解剖を担当したのは、札幌農学校の新渡戸稲造博士だった。

丘珠のヒグマ事故は、1909年(明治42年)に『丘珠村の追想』という詩として甦り、八田三郎『札幌博物館案内』(1910)にも収録された。

人食い熊の剥製は損傷が激しくなったため、現在は展示されていない。

観光スポットであるこの北大植物園でも、過去にはヒグマによる人身事故が発生している。

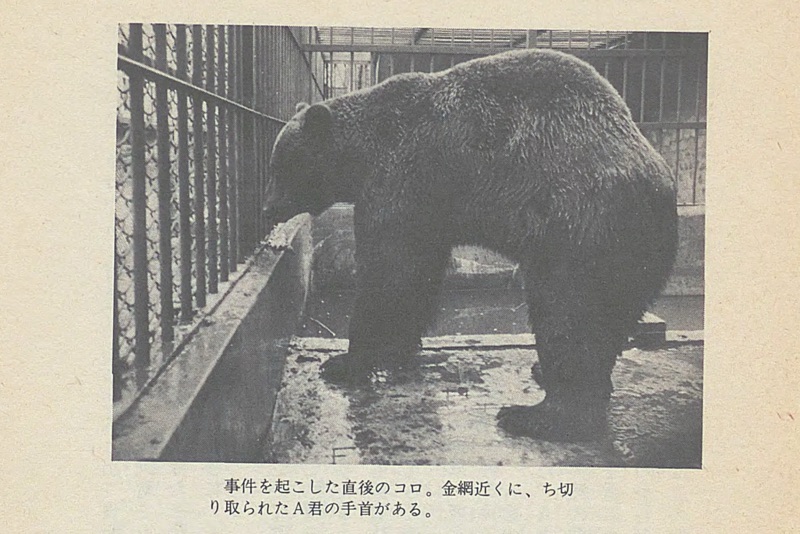

植物園の人気者ヒグマのコロが小学生の腕をかみ切った、と道警詰めの記者から連絡が入ったのは、午後もかなり遅かった。ゴールデンウィークふたあけの四十六年五月二日のことである。(斎藤禎男「ひぐま―その生態と事件」)

1971年(昭和46年)当時、北大植物園内の博物館裏手には、2匹のヒグマを飼育する鉄オリがあった。

鉄オリの周りには、さらに木の柵が設置されていたが、木の柵を越えてヒグマの檻に接近し、手のひらに乗せたポップコーンを与えようとした8歳少年が、ヒグマに手首をかみ切られる事故が発生。

ヒグマに非があったわけではないだろうが、間もなく2匹のヒグマは殺傷処分にされた。

ヒグマは少年の肉を食べようと思ったわけではないので、かみ切られた少年の手首は、コンクリート床の上に転がったままだったという。

札幌市内と言えども、ヒグマの事故とは無関係ではない。

本来、北海道はヒグマの生息地である。

ヒグマの生息地で暮らしている以上、ヒグマとの遭遇事故を根絶することは難しい。

それは、大都市・札幌でさえ例外ではないということだ。

まして、札幌以上に豊かな自然が残されている道内各地域では、ヒグマとの遭遇機会がより高いと考えるべきだろう。

北海道のヒグマ事件

近代の道内におけるヒグマによる人身事故は、1962年(昭和37年)以降だけで161件も発生している。

死傷者は183件で、そのうち死者は61人である(今回の羅臼岳の事故を含む)。

令和以降だけでも30件の事故があり、8人が亡くなっているということは、ヒグマによる事故の危険性は、決して開拓時代の昔話ではないということだ。

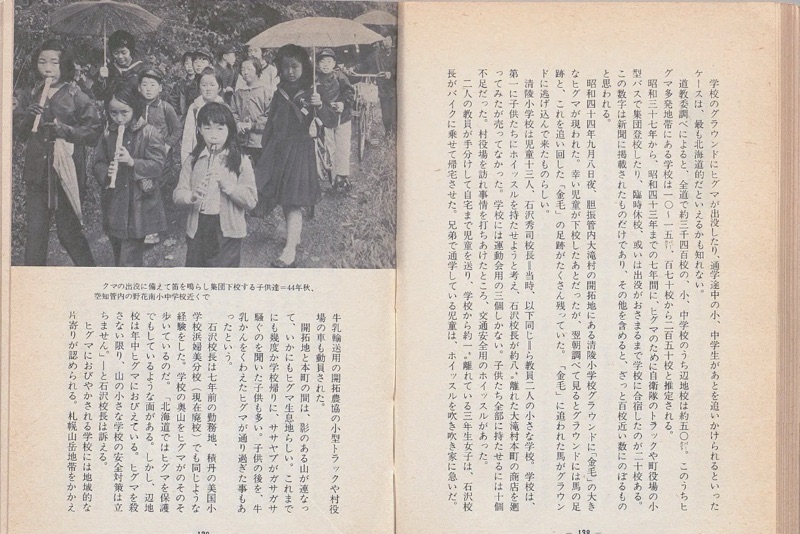

ヒグマ出没のため、児童生徒の登下校に影響が出たという話は珍しくない。

20日午前、日本海側の初山別村の中学校の敷地で、クマ1頭が目撃されました。当時は授業中でしたが、けがをした人はおらず、村と警察は周辺をパトロールして警戒にあたっています。(「NHKニュース」2025/08/20)

北海道最大のヒグマ事故として知られる「三毛別羆事件」は、1915年(大正4年)12月、留萌管内の苫前村三毛別(現在の苫前町三渓)六線沢で発生した。

吉村昭『羆嵐』(1977)で知られるヒグマ事件である。

「腹破らんでくれ! 腹破らんでくれ!」「のどを食って、のどを食って殺してくれろ!」出産を目前に控えていた斉藤タケさんは身をかくしていた土間の野菜置き場から部屋の中央に引きずり出されながら絶叫した。(斎藤禎男「ひぐま―その生態と事件」)

「金毛」と呼ばれるヒグマは、2日間で7人を殺害し、3人に重傷を負わせた。

『羆嵐』では、熊狩り名人(銀四郎)が、人食い熊を仕留める。

かれらの間から呻きに似た声がもれた。顔をそむける者もいた。それは、遺体と呼ぶには余りにも無残な肉体の切れ端にすぎなかった。頭蓋骨と一握りほどの頭髪、それに黒足袋と脚絆をつけた片足の膝下の部分のみであった。(吉村昭「羆嵐」)

1923年(大正12年)8月には、北空知の沼田でも、重大なヒグマ事故が発生している。

沼田の八月二十一日は、恵比島の太子祭。年中の楽しみの一つで、近在の村人たちが集まって来る。七人もの人を死傷させたこの事件は、この太子祭の夜に起きた。(斎藤禎男「ひぐま―その生態と事件」)

開拓地で暮らす人々にとってヒグマとの遭遇は、日常に潜む恐怖だったと言っていい。

高度経済成長期以降も農村地帯を中心に、ヒグマに襲撃される事故は相次いだ。

1962年(昭和37年)10月、標津町では、出没したヒグマの駆除にあたった猟師3人が襲われ、2人が死亡している。

昭和三十七年は本道の開拓が始まって以来、といわれるほど全道的にクマが暴れ回った年。ことに根室管内標津原野では、毎日のように家畜や農作物が荒らされ、ハンターが犠牲になり、あたかも年々テリトリーをせばめられてゆくヒグマの、人間界に対する反撃を思わせるものがあった。(斎藤禎男「ひぐま―その生態と事件」)

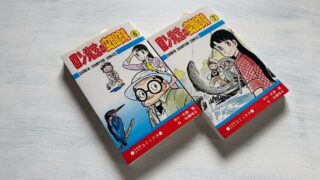

光瀬龍原作・加藤唯史作画『ロン先生の虫眼鏡(第7巻)』の「北海道の熊(第67話)」では、酪農地帯で生きる開拓者たちとヒグマとの格闘が描かれている(初出は『週刊少年チャンピオン』1979年4月2日号/NO.14)。

ヒグマの生息域である山間部では、山菜取りや登山者が事故に遭う事例が目立つ。

1976年(昭和51年)6月の千歳市では、山菜取りのグループがヒグマと遭遇し、2人が死亡、2人が負傷した。

1970年(昭和45年)7月に静内町(現在の新ひだか町静内高見)の日高山脈カムイエクウチカウシ山で発生した「福岡大学ワンダーフォーゲル同好会ヒグマ襲撃事件」は、戦後最大のヒグマ事故として知られている。

小田島護『大雪山のヒグマ』(1982)に、当時の様子が詳しく分析されている。

熊を発見して全員一斉に下る。僕は少し下って横にそれ、ハイマツの中に身を隠した。熊は僕のすぐ横を通り下へ向かった。そして25メートルくらい下のハイマツの中で「ギャー」という声がし、格闘している様子であった。とたんに河原君がハイマツの中から出て「チクショウ」と叫び、熊から追われるようにカールの方へ下って行った。(小田島護「大雪山のヒグマ」)

大雪山系のように見通しの良い山岳地帯では、遠くカールを横切るヒグマの姿を目撃することは珍しくない。

恐ろしいのは、ハイマツなどが生い茂り、見通しの悪くなった登山道である。

特に、道が曲がりくねっているところなどは、出会い頭にヒグマと遭遇する可能性があるので、うかつには道を急ぐこともできない。

北海道というアウトドア・フィールドで活動する以上、ヒグマとの遭遇というリスクに対しては、常に対策を講じておく必要がある、ということだ。

福岡大学の事件以降、この手の議論が無数に繰り返されてきたことを、我々は忘れてはならない。

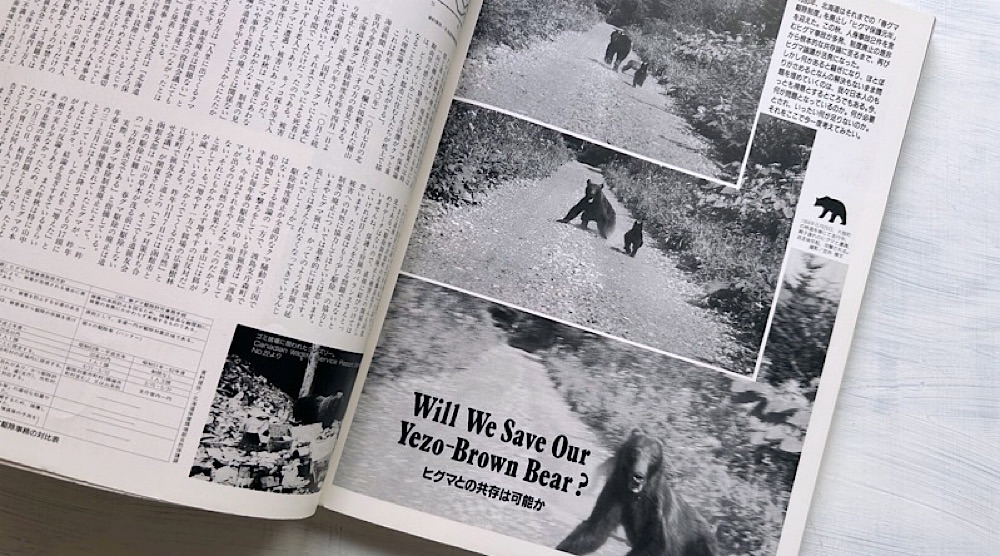

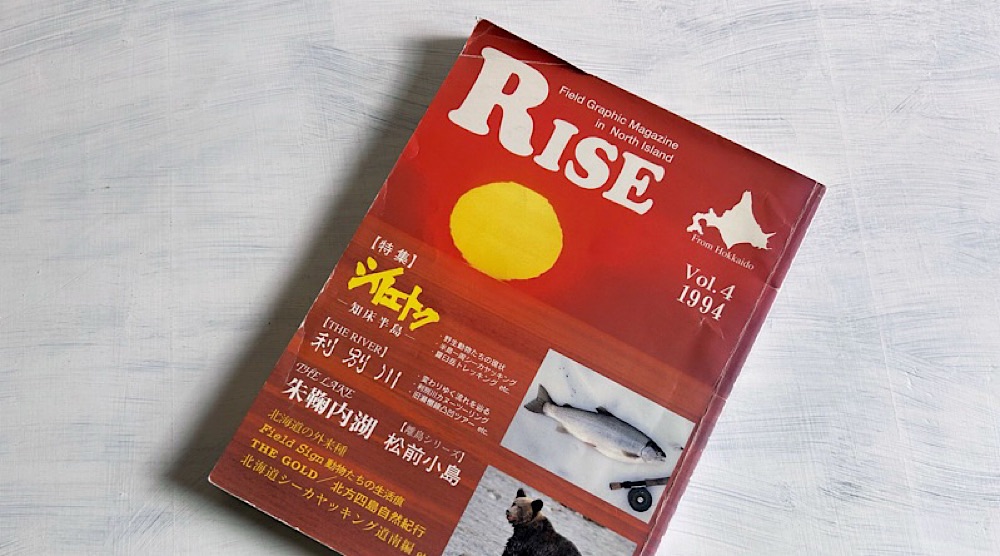

アウトドア・ライフ・マガジン『RISE(VOL.3)』(1991)に「ヒグマとの共存は可能か?」という問題提起の記事が掲載された。

1990年、北海道はそれまでの「春グマ駆除制度」を廃止し、「ヒグマ保護元年」を迎えた。この秋、人身事故2件を含むヒグマ事故が多発。制度廃止の是非から根本的な共存論に至るまで、再びヒグマ議論が活発になった。(「RISE(VOL.3)」)

ヒグマとの共存は、ヒグマの棲息圏である北海道へ移住した北海道民にとって、(おそらくは)永遠の課題である。

ヒグマが絶滅するか、人間が北海道を棄てるかしないかぎり、この問題が解決することはない。

開拓地での生活というのは、そもそもが、人間と野生動物との争いという一面を持つ(文明社会がニホンオオカミを絶滅させたように)。

「おそらくは、ヒグマが北海道にいる限り、事故を皆無にするというのは不可能なんじゃないでしょうか。クマに関しては人ひとり絶対に傷つくことは許さんとか、トウキビ一本くわえることは許さんといったようなことを、もしも北海道民全員が望むのであるならば、それにはクマを絶滅させるしか道はないんです」(真野勉「ヒグマとの共存を考えるにあたって、いま何が問題か」/「RISE(VOL.3)」)

まして、世界自然遺産「知床」は、北海道有数のヒグマ生息地である。

『RISE(VOL.4)』(1994)の特集「シリエトク」では、知床半島におけるヒグマとの共存の難しさを、早くから指摘している。

とはいえ、ヒグマが潜在的危険性を持っていることに変わりはない。万が一、至近距離で遭遇して興奮させてしまったり、あるいは、クマが生ゴミなどに餌付いてしまったりすれば、非常に危険な事態になりうる。(山中正実「ヒグマ」/「RISE(VOL.4)」)

「知床」の世界遺産登録は、より多くの観光客の誘客に成功した。

一方で、日本におけるヒグマ保護管理のシステムは、1990年代からまったくと言っていいほど変わっていない。

先年訪れた北米のヨセミテ国立公園では、トイレのドア1枚1枚にまで、クマに関する注意事項が書いてあるのには驚かされた。知床でもそのくらいやる必要があるかもしれない。(山中正実「ヒグマ」/「RISE(VOL.4)」)

「日本のヨセミテ」とも言うべき「知床」では、観光客が自由にヒグマへ餌を与えることができる。

中途半端な自己責任論が、その根底にはないだろうか。

知床に生息するヒグマについて研究している北海道大学大学院獣医学研究院の下鶴倫人准教授は「知床周辺では、ヒグマを見かけた観光客が車を止めることによる “クマ渋滞” がたびたび発生したり、観光客が写真を撮るために不用意に近づいたりした事例も報告されている。知床が世界自然遺産に登録されてからクマの “人慣れ” が進み、観光客が多く訪れるエリアでは、特にヒグマと人との距離感が近くなっているのが現状だと思う」と指摘しています。(「NHKニュース」2025/08/18)

ヒグマの危険性は、開拓時代から何一つ変わっていないのに、人間とヒグマとの距離感だけが、どんどん近くなっている。

ヒグマの「人慣れ」は、決して明るい話題ではないのだ。

しかし、残念ながら、知床の現状は決して良い方向へは向かっていない。人慣れしたヒグマがたやすく見られることが広まるにつれ、それを撮影しようとするマスコミやカメラマンたちの無秩序な立入が急増しているのだ。(山中正実「ヒグマ」/「RISE(VOL.4)」)

猛獣ヒグマの保護管理は、現代社会に与えられた大きな宿題である。

少なくとも日高山脈における福岡事件以降も我々は、この問題の解決を先送りしてきた。

2022年(令和4年)の改正自然公園法により、自然公園内で野生動物に餌を与える行為は罰則付きで禁止されているが、「実効性に乏しい」との意見は絶えない。

現実的には、観光客や登山者の自己責任に訴える施策が、現在も続けられているのだ。

このままでは「人慣れ」は、悪い状態へとどんどん進行してゆくであろう。知床国立公園で初めての「ヒグマによる死者」が、いつ出てもおかしくない状態になるのは目に見えている。(山中正実「ヒグマ」/「RISE(VOL.4)」)

『RISE(VOL.4)』の問題提起から31年。

これまで、知床半島でヒグマによる死亡事故が発生しなかったことは、偶然というか、むしろ、奇跡に近い。

なにしろ、有効な対策が取られることなく、観光化だけが進んでいる現状を許容しているのだから。

ヒグマの保護管理は、文明社会に与えられた責務である。

知床が本当の意味で「世界自然遺産」と言えるようになるまで、あと、どのくらいの時間が必要なのだろうか。