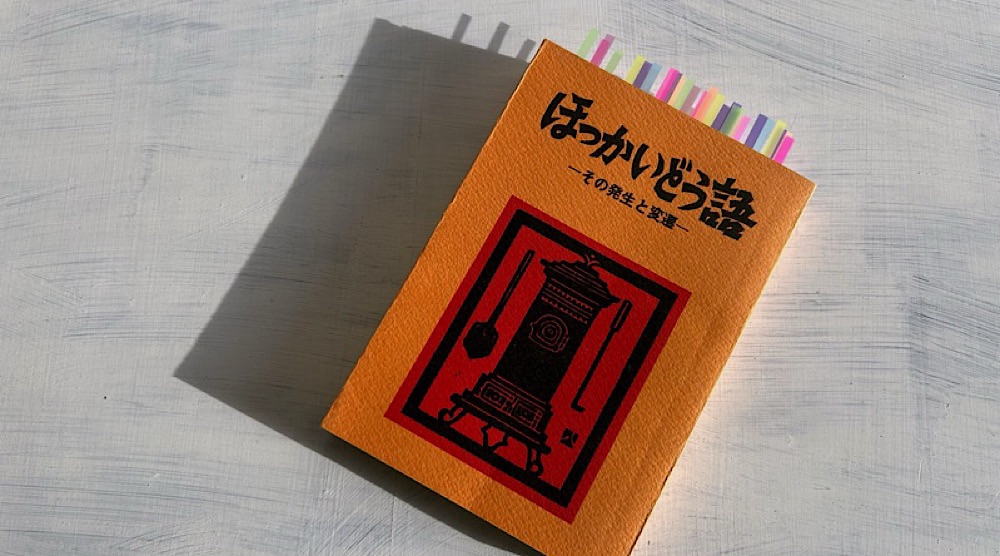

北海道新聞社『ほっかいどう語─その発生と変遷─』読了。

本作『ほっかいどう語─その発生と変遷─』は、1970年(昭和45年)6月に北海道新聞社から刊行された、北海道弁の解説集である。

初出は、1970年(昭和45年)1月~4月『北海道新聞』。

北海道弁の成立過程

1968年(昭和43年)、北海道は開道100年を迎えた。

多くの北海道百年記念事業は、本道の歴史を祝福するとともに、実際に北海道の歴史に携わってきた人々に(つまり、多くの道民に)、自分たちの歴史を振り返るきっかけを与えたらしい。

本作『ほっかいどう語』は、そんな時代に生まれた「北海道弁」の解説書である。

開拓の当初は文字どおり北海道は全国各地の方言のルツボといった様相を呈していたが、百余年、四代の間に、それぞれのお国のことばは次第に姿を消し、新しく北海道の共通語が生まれてきた。(北海道新聞社「ほっかいどう語─その発生と変遷─」)

北海道は、明治になって全国各地から移住者が入りこんで生まれた新開地である。

そこには、様々な地方の、様々な方言があった。

さすがに東北方言が多いが、中部方言も相当な勢力だし、四国方言も予想外に多く目につく。まったく持ち込まれなかったのは南島方言だけだ。(北海道新聞社「ほっかいどう語─その発生と変遷─」)

各地方の方言は、様々な地方の出身者が一緒に暮らす中、代替わりを繰り返しながら、少しずつ融和していった。

そのような状態のなかから、今日、とにかく北海道には一つの共通語が生まれた。いや、北海道共通語はできあがりつつある、といった方がよいかもしれない。(北海道新聞社「ほっかいどう語─その発生と変遷─」)

開道100年の時代、北海道弁(北海道の共通語)は「できあがりつつある」状態だったのだ。

本書では、そんな北海道共通語(つまり、北海道弁)の現状を、リアルに考察している。

北海道で使われていることばは標準語、あるいは全国共通語で、とくに北海道方言というものはない、と思っている人も多い。(北海道新聞社「ほっかいどう語─その発生と変遷─」)

「北海道に方言はない」は、近年まで長く続いた道民神話の一つだった。

執筆者(北海道新聞の記者)は、実際に道内各地の市町村を取材している。

例えば、空知管内の新十津川町は、1890年(明治23年)、奈良県十津川村からの入植者(567戸)によって開かれた農村である。

新十津川町は現在、二千五百世帯たらずの戸数だが、十津川移民の直系は八十四戸しか残っていない。十津川人はもと郷士だったというプライドから、師弟の教育に熱心で、進学して農業以外の職につき、村を離れていった家が多いためだという。(北海道新聞社「ほっかいどう語─その発生と変遷─」)

明治末期以降は、富山県や東北地方からの移住者が増えた。

富山県人系の世帯は、大正から昭和のはじめにかけて十津川系の世帯をしのいでしまった。だが、ことばの面では、多数派になった富山系の人々が十津川系の人々のことばをまねて使うようになった。(北海道新聞社「ほっかいどう語─その発生と変遷─」)

新十津川では、太平洋戦争が終わるまで、主要な公職や官吏には十津川系の人たちが多かったため、富山系の人たちが、文化的に従属する形になったのかもしれない。

ここに、北海道弁が生まれるまでの、融和の一つの経過がある。

広域な北海道では、言葉においても地域差が見られた。

代表的なものが、道南漁村地方に顕著な「浜ことば」である。

渡島、桧山の沿岸地方は、江戸時代以前から多くの和人が住みつき、明治維新より前に一つの文化圏が成立していた。そこに住んでいた人々は、東北地方出身者が多かったが、北陸地方などその他の地方からの渡来者もあった。(北海道新聞社「ほっかいどう語─その発生と変遷─」)

江戸時代、道南地方の漁村部には、現在「浜ことば」と呼ばれる松前方言(道南漁村共通語)が成立していたらしい。

かつて道南漁村共通語だった浜ことばは、東北方言を基盤としながらも中部方言からかなり強い影響を受けており、単に東北弁の亜流だとはいい切れないものだった。(北海道新聞社「ほっかいどう語─その発生と変遷─」)

明治に入って、多くの移住者が全国から入植した後も、「浜ことば」は強く生き残り続けた。

昭和30年代まで、道南地方の小学校では、方言矯正に取り組んでいたらしい。

桧山管内大成町久遠小学校の教室に「悪いことば、よいことば」として貼りだしてあった浜ことばと標準語の対照表だ。アンベ(行きましょう)、エエド(よいぞ)、オンボコ(あかちゃん)、ケレ(ください)、シラネッチャ(知りません)、ナダ(きみたち)、ママケ(ごはんを食べなさい)等々。(北海道新聞社「ほっかいどう語─その発生と変遷─」)

「○○してください」というようなとき、浜ことばでは「○○してけれや」となる。

道南の浜ことばは、ニシン漁の歴史の中から発生したものと考えられている。

北海道弁は、世代交代の中からも生まれた。

明治三十年代の初め、福島県相馬郡から二宮尊徳の孫、二宮尊親に率いられた興復社の団体移民百七十余戸が入植して開かれた十勝管内豊頃町二宮地区は、いまでもふるさとの方言がよく残されている地点として、しばしば専門研究者が訪れ、調査するところだ。(北海道新聞社「ほっかいどう語─その発生と変遷─」)

豊頃町二宮地区では、入植者の四代目が既に小学生となっており、四代目において故郷の相馬弁は、ほとんど姿を消していたという。

子供たちが自分は使わないが、父母、祖父母は使う、といってあげた単語には、アンニャ(兄)、オミェ(おまえ)、チャッパ(手ぬぐい)などがあり、老婆は一人称代名詞に「オレ」を使うという指摘もあった。(北海道新聞社「ほっかいどう語─その発生と変遷─」)

「お国言葉が残されている」と言われた二宮部落にあっても、四代目では北海道共通語化が進んでいる。

団体移住者によって開かれ、今日もその直系の人々が構成員の大部分を占めている部落として、空知管内栗沢町砺波地区を訪ねてみた。ここは明治二十六、二十七年に、富山県東砺波郡、西砺波郡十一ヵ村から百八戸が移住して開いたところ。(北海道新聞社「ほっかいどう語─その発生と変遷─」)

地元の東豊小学校の話によると、校下152世帯のうち「富山衆」でないのは、教員など十余世帯にすぎないという。

婚姻関係を結ぶにも同郷人を選び、適齢者がいなければ富山県から呼び寄せるといった手法で、栗沢町砺波地区では、富山県の文化を守り続けてきた。

この地区でも入植者の四代目は小学生となっているが、故郷の富山弁はほとんど姿を消して、子どもたちの間では、新たな北海道共通語が定着している。

興味深いのは、彼らの父母世代(つまり三代目)においても、富山県の言葉の多くは、姿を消しつつあったことだ。

調査によると、単語においては二代目の時点で共通語になっているものが多く、アクセントに関しては三代目ですっかりと変わっている例が多かった。

香川県からの移住者が開いた洞爺村香川部落でも、同様の傾向が確認されていて、出身地の言葉は、世代交代を繰り返す中で、北海道共通語へと転換していった様子がわかる。

四代目が祖父母世代となった現代(令和時代)において、(移住者たちの)出身地方の言葉は、既に絶滅したと考えていいかもしれない。

失われた北海道の言葉

一般的に「北海道弁」というと、「単語」によって語られることが多い。

アンサマ(若衆)、オヤジ(くま)、オバンデス(こんばんは)、ガメル(奪う)、キモヤク(立腹する)、カラッポネヤミ(なまけもの)、ケル(くれる)、ゴショイモ(ばれいしょ)、コワイ(疲れる)、ゴッペカエス(失敗する)、シバレル(凍る)、ズンブ(随分)、ダハンコク(ねだる)、ヤンシュウ(漁夫)、ハンカクサイ(ばからしい)、ユルクナイ(楽でない)、アキアジ(鮭)、ガオル(大変疲れる)、カッチャク(ひっかく)、ミッタクナイ(美しくない)、バクル(取り替える)──これは東京のある金融機関の札幌支店が、ボーナスの預金を呼びかけるために顧客に送ったダイレクトメールに出ていた「北海道の方言」。(北海道新聞社「ほっかいどう語─その発生と変遷─」)

上記には、当時で既に「死語」となっていた言葉も含まれていたらしい。

一般的だった「オバンデス」や「ハンカクサイ」でさえ、現代(令和時代)では聞かれなくなってしまった。

北海道弁の代表とも言われる「アズマシイ」は、青森県の言葉だった。

アズマシイという形容詞は、東北方言域から移入されたといっても、決して東北地方全域で普遍的に使われている単語ではなく、青森県だけで通用する使用範囲のごく狭い単語だ。それが今日、北海道では青森県出身者の家系ばかりでなく、東北以外の出身者の子孫たちも使う普遍的な単語になっている。(北海道新聞社「ほっかいどう語─その発生と変遷─」)

もっとも、「あずましい」のオリジナルは「あずましくない」だったと言われる。

いまでも四十代以上の人には「昔はアズマシイという言い方はなかった。使うときは必ずアズマシクナイと、ナイをつけた」という人が多いから、アズマシイという形ができたのは、この二、三十年の間らしい。(北海道新聞社「ほっかいどう語─その発生と変遷─」)

東北地方から移入された「アズマシクナイ」という言葉が、北海道の歴史の中で「アズマシイ」という新しい形容詞を得て、定着していったのだ。

意味や使い方が北海道オリジナルと思われる北海道弁もある。

北海道的単語のなかには、形は全国共通語と同じだが、意味や使い方がちょっと違う、というものが散見される。「コワイ」、「手袋をハク」などはこの例だが、他に「ごみをナゲル」「雪をコグ」などを挙げることができる。(北海道新聞社「ほっかいどう語─その発生と変遷─」)

「雪を漕ぐ」は、降り積もった雪をかきわけて歩くことだが、「雪漕いで行く」といった方が、ニュアンスとして伝わりやすい。

「手袋をハク」にしても、北海道の厳しい冬の暮らしの中で、機能的に優れていた言葉が、そのまま定着したものだったのだろう。

北海道では明後日の次の日を示す単語が二つ使われている。「シアサッテ」と「ヤノアサッテ(ヤナアサッテ)」で、困ったことには、シアサッテ系の言い方では、またその次の日が「ヤノアサッテ」、ヤノアサッテ系では、その次の日が「シアサッテ」で、奇妙な混乱が生じる。(北海道新聞社「ほっかいどう語─その発生と変遷─」)

現代では「あさって(明後日)」以降を示す場合は、素直に日付(○日とか○曜日)を用いる場合が多い。

「ヤノアサッテ」も、現代からは失われてしまった言葉かもしれない。

石炭ストーブが暖房の中心だった時代、ストーブ用語にも方言があった。

生活用具ではストーブを「ストーフ」あるいは「ストフ」と発音している人が年配者にかなり見受けられる。(略)学校で英語を学んだ階層が増えてきた五十代以下の年齢層では、さすがに「ストーフ」「ストフ」という人はまれになっている。(北海道新聞社「ほっかいどう語─その発生と変遷─」)

石炭ストーブの時代、「デレッキ」もまた、北海道弁を代表する言葉だった。

デレッキとは、燃えているストーブ内の石炭をかき回すときに使われる棒状の用具である。

ストーブと切り離せないデレッキは、音の調子からみて、外国語から採り入れられたもののように感じられるが、実はこのことばは語源不明のものだ。(北海道新聞社「ほっかいどう語─その発生と変遷─」)

石炭ストーブが石油ストーブへと移り変わる中で、「デレッキ」という言葉もまた、姿を消してしまった。

北海道の言葉は「官」(つまり「お役所」)から始まったものも多い。

北海道の開拓・開発は、この百年間、ずっと国がイニシアチブをとって進められてきた。それだけに役人は民衆をリードしてゆく、という気持ちを常に持っており、戦前はもちろん、今日でも北海道には官尊民卑の風潮が強い。(北海道新聞社「ほっかいどう語─その発生と変遷─」)

札幌農学校出身者が多く占める道庁から発信された「ケイハン(畦畔)」や「カッチャク(活着)」などの専門用語は、農村部のお年寄りにまで定着していた。

お役所言葉の天下り、といったところだろうか。

道内の農村や炭鉱町には「市街地」と呼ばれる集落がある。農家以外の商店や飲食店が集まっているところだ。また、『網走番外地』で全国的に有名になった「番外地」、すでに開拓され、立派な農地になっているのに「原野」と呼ばれている土地もある。(北海道新聞社「ほっかいどう語─その発生と変遷─」)

「市街地」「番外地」「原野」などは、明治20年代に北海道庁が作成した拓殖計画に用いられている言葉だった。

「番外地」とは、国有地として残すため、民間に払い下げをしない土地のことで、地番を付さないことから「番外地」と呼ばれた。

「原野」は本来「殖民区画をする前の土地」を意味していたが、開拓された後も「原野」という呼び方だけが残ってしまって、「市街地」に対して農村部を意味する言葉として使われている。

北海道弁は単語以外にも様々な特徴を持っている。

いかにも北海道的と言えるのが、自発の助動詞「サル」だ。

「笑ワサル」「泣カサッタ」などの言い方はよく聞くところだし、「ガラスにはマジックインキでなら字が書カサルが、ボールペンでは書カサラナイ」のような使い方もする。(北海道新聞社「ほっかいどう語─その発生と変遷─」)

「このボールペン、まだ書くことができるか?(書けるか?)」というよりも「これ、書かさるか?」といった方がニュアンスとして伝わりやすい。

エレベーターのボタンを意図せずに押してしまったとき、「押ささった」のように使われることもある。

文法的な用法は、単語以上に継承されやすいのかもしれない。

可能の表現で北海道的な言い方に「動詞+ニイイ」というのがある。「このリンゴ、食うにイイカイ?」といった式の表現だ。(北海道新聞社「ほっかいどう語─その発生と変遷─」)

敬語表現の発達しなかった北海道において、「食うにイイカイ?」的な表現は、婉曲に自分の意思を伝えるための、ひとつの工夫だった。

「食うにイイカイ?」以外にも、北海道では「イイ」という言葉が尊重される。

北海道の「イイ」は「イクナイ」「イカッタ」「イケレバ」という形が表われ、推量形の場合だけが「ヨカロウ」となる。推量形を除けば、語幹は「イ」である、と言える。これも浜ことばからきた言い方だが、いまでは道内どこででも聞くことができる。(北海道新聞社「ほっかいどう語─その発生と変遷─」)

「いいっしょやあ!」(ねえ、良いでしょう?)のような表現は、全国共通語の「良い」では難しく、北海道の「いい」だからこそ伝わる言葉だった。

「タイシタ」という言葉にも、北海道オリジナルの使い方がある。

「あの映画タイシタおもしろいんだから」「タイシタ早く走る」のように「タイシタ」は形容詞を修飾しているから、品詞としては副詞だが、全国共通語の「たいした」は「雪まつりの人出はたいしたものだ」「こんなけがはたいしたことはない」のように、名詞を修飾する連体詞だ。(北海道新聞社「ほっかいどう語─その発生と変遷─」)

「たいしておもしろくない」のように使われる全国共通語の「たいして」とも異なる、北海道の「たいした」は、北海道的副詞ということができる。

北海道的な副詞に「ナンボ」がある。(略)「飯はナンボでもあるから遠慮せずに食え」とか「ナンボ待っても来ない」のように量的な程度や時間的な程度、さらには「ナンボなんでもひどすぎる」というふうに心理的なものの程度まで使用範囲を広げているのは北海道的用法だ。(北海道新聞社「ほっかいどう語─その発生と変遷─」)

値段を尋ねるときに使っていた「これ、ナンボ?」(これ、いくら?)という言葉が、値段を超えて使われ始めたというところが北海道的と言える。

「駅で切符を買おうとしたのさ。シタッケネ、お金ないのさ。財布忘れてきたんだね」と、高校を卒業したばかりの年ごろの女性がしゃべっているのを聞いたが、この「シタッケネ」は接続詞といえるかどうか。(北海道新聞社「ほっかいどう語─その発生と変遷─」)

フジテレビ『北の国から』で、草太にいちゃん(岩城滉一)の口癖だった「シタッケ」は、本来、浜ことばとして使われていたものらしい。

『北の国から』は、北海道の農村部(富良野市麓郷地区)を舞台とするドラマだから、「シタッケ」という言葉は、どのような経過で伝わってきたものだろうか。

北海道独特の表現として「無助詞表現」というのがある。

「傘、いるか?」「靴、脱がないで」「昨日、山、行ったんだ」など、いずれも『北の国から』で黒板五郎さん(田中邦衛)が使っていそうな表現だ。

「○○でした~」も、また、北海道的な表現である。

「おはよう」は常識どおり後輩・同僚にしか使わないが、「おはようございマス」と「おはようございマシタ」は、先輩・上役・外部からの来客に対して使っており、どうやら「──マス」より「──マシタ」の方が、より丁寧なあいさつをしなければならない場合に使われるようだ。(北海道新聞社「ほっかいどう語─その発生と変遷─」)

大切な商談の電話でも、北海道の人は「○○でした」と言って、自分の名前を名乗る。

敬語表現の発達しなかった北海道らしい敬語表現と言っていい。

「キザなやつ」「いいことを言うが実行を伴わないやつ」という意味の「イイフリコキ」という言葉は北海道独特のもので、若い人も使っている。(北海道新聞社「ほっかいどう語─その発生と変遷─」)

「イイフリコキ」には、「イイフリ、コクな!」という動詞としての使い方もあった。

全国共通語で最下位を示す「ビリ」は、北海道では「ゲレッパ」となる。

運動会の徒競走の最下位や、試験の成績が一番悪かったことを「ゲレッパ」とか「ゲレ」とか言うのも、北海道独特の言葉だ。(北海道新聞社「ほっかいどう語─その発生と変遷─」)

「ゲレッパ」は「ゲッパ」という短縮形で使われることも多かった。

「川」の付く地名は「○○ガワ」と濁って発音されることが多い。

奈良県十津川村からの移住者が開いた空知管内新十津川町は、もともと「シントツカワ」と清音で読むのが正しい読み方だ。(略)他県からの入植者は「シントツガワ」と濁って呼び、今日では濁った呼び方の方が一般的になってしまったのだ。(北海道新聞社「ほっかいどう語─その発生と変遷─」)

「旭川」「滝川」「深川」など、北海道の地名に「川」が多いのは、「川」を意味するアイヌ語の「ナイ」が由来となっているためだ(「歌志内」など)。

ちなみに、読み方としては「滝川(タキカワ)」「深川(フカガワ)」が正解で、「旭川」はちょっと複雑だった。

旭川は国鉄駅名としては「アサヒガワ」だ。しかし、市名の「アサヒカワ」のPRが徹底しているせいか、「アサヒカワ」の方が優勢だが、むしろ例外的現象なのではないだろうか。(北海道新聞社「ほっかいどう語─その発生と変遷─」)

現在では駅名も「アサヒカワ」だが、(特に道北の)古い人の中には、今でも「アサヒガワ」と濁って発音する人がいる。

この場合、アクセントも「アサヒカワ」のように平坦ではなく、「アサヒガワ」の「アサヒ」に力を入れて「アサヒ-ガワ」と発音する。

現代ではスマートな言い方がもてはやされるので、濁音よりも清音の「アサヒカワ」に、良いイメージがあるのかもしれない。

本書『ほっかいどう語─その発生と変遷─』の発行から、さらに50年以上の時間が経過した。

北海道は「開道150年」を超えて、既に「北海道オリジナル」とも呼べる文化を成立させている。

「くちばしが長い」とか「我が家のマキじゃない」のように、今では、ほとんど使われなくなった言葉も多い。

一方で「なんもだ!」のように、道産子の(大らかな)気風を表す言葉は、現在でも細々と生き続けている。

本書『ほっかいどう語─その発生と変遷─』は、開道100年を迎えた北海道の現在を確認するための方言書だったが、現在となっては、貴重な方言の記録書とも言える。

北海道の歴史を考えたとき、現在のグローバル化の波の中で、言葉さえ均一化していく流れをはかなんだところで意味はない。

我々は、ただ、失われた言葉の中に、かつてあった北海道の姿を想像して懐かしむだけだ。

書名:ほっかいどう語─その発生と変遷─

編者:北海道新聞

発行:1970/06/06

出版社:北海道新聞社