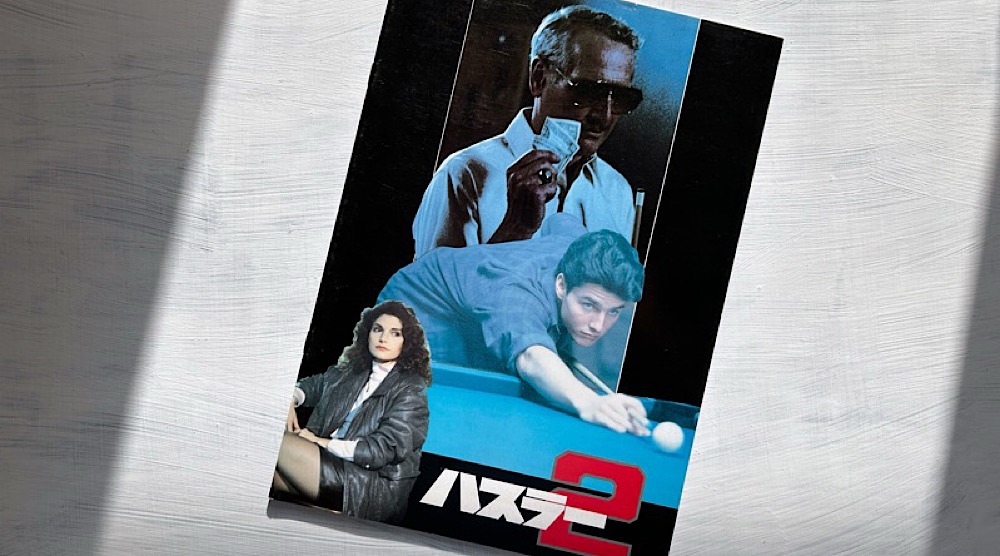

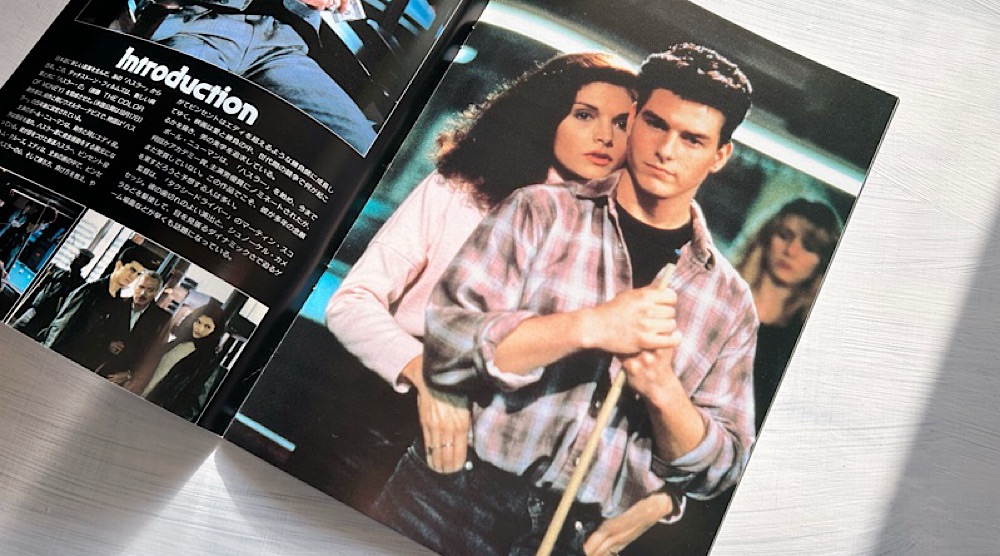

映画『ハスラー2』は、1986年(昭和61年)に公開された。

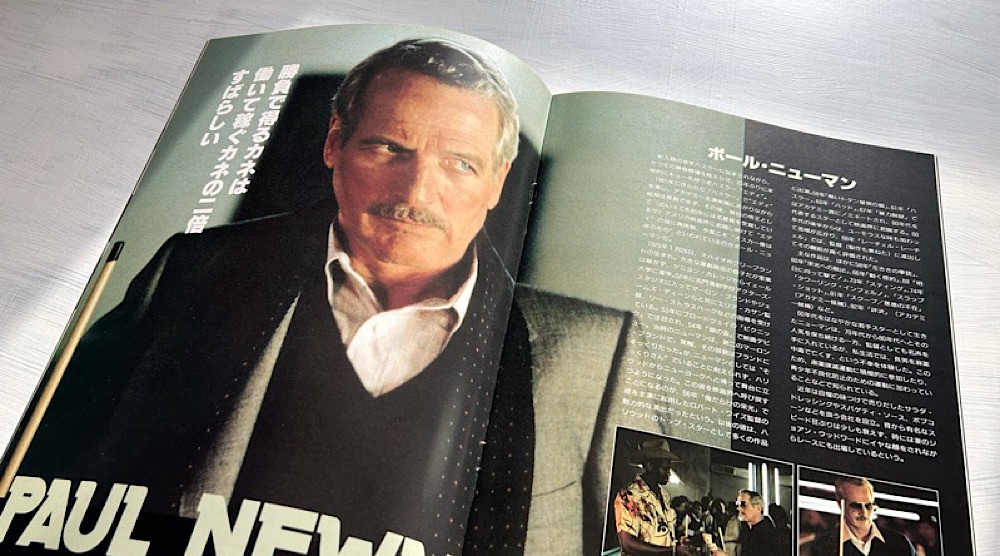

監督はマーティン・スコセッシ、ポール・ニューマンが主演だった。

原題は「The Color of Money」。

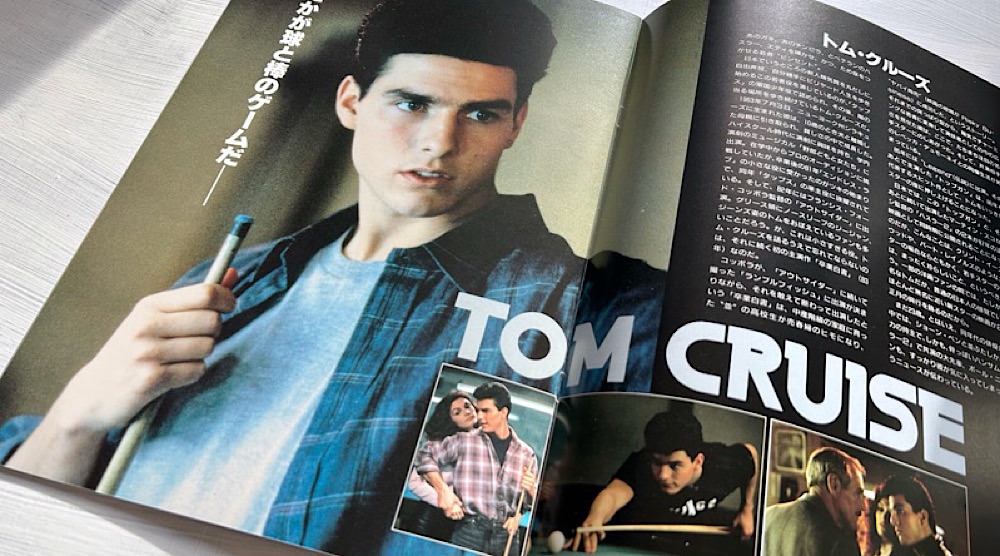

トム・クルーズは、1986年(昭和61年)公開の映画『トップガン』と『ハスラー2』でスターの座を手にした。

中年男性の再生物語

映画『ハスラー2』のポイントは二つある。

一つは、主人公の中年男性エディ・フェルソン(ポール・ニューマン)の再生であり、もう一つは、エディを再生へと導くビリヤード・ゲームの面白さである。

ナインボールは番号順に球をポケットに落とす。勝負を決めるのは9番の球である。8球を物の見事に決めても、9番を外せば負ける。(映画「ハスラー2」)

かつて、「ストレート・プール」で活躍した経歴を持つ主人公(エディ)は、若者のゲーム「ナイン・ボール」で、再びビリヤードの世界へと戻ってくる。

最初、球をブレイクした時に9番を入れると、それで勝つ。つまり、ナインボールは運のゲームだ。だが時には──運も芸術である。(映画「ハスラー2」)

主人公(エディ)にとってビリヤードは、若かった頃を懐かしむための遊びではない。

彼は、彼自身の人生をもう一度始めるためにキューを手にしたのだ。

ビリヤード好きの青年ビンセント(トム・クルーズ)は、若かった頃の彼自身として考えることができる。

エディが戦っている相手は、常に自分自身である。

老いつつある自分自身との戦いこそが、この物語の大きなテーマなのだ。

ビリヤードのテーブルは、彼にとって人生そのものである。

ポケットに落ちるか、行き場なく取り残されるか。

彼に必要なものは、最後に一つだけ残る白い手球だけだ。

ビリヤード・ゲームに、中年男の人生が投影されているところに、この映画の面白さがある。

「だが、時には、玉突き場で見ててやりたくなるだろ?」「この年で無理だよ。若者のゲームだ」(映画「ハスラー2」)

それでも、エディは、若者のゲームである「ナインボール」で、青年ビンセントに挑んでいく。

失われた若さを乗り越えるために、エディはビンセントに勝たなければならなかったのだ。

「今は猫も杓子もナインボール。テレビ向きにハデで速い。チェスよりチェッカーの時代だ」(映画「ハスラー2」)

1980年代のビリヤード・ゲームは、ボールを9個しか用いない「ナイン・ボール」が主流だった。

予定の利用時間内にゲームを回すには、少ないボールを射ち合う方が合理的だったのだ。

「そう言うが、今は皆、このゲームだ。皆がやってる。大勢がやってる。だが、トップの座は一つだ」(映画「ハスラー2」)

しょせん、ゲームはゲームでしかない。

大切なことは、そのゲームの中で、いかに自分の人生を生きるかということなのだ。

「俺には酒のセールスがある。それで車も服も買える。だが退屈だ。そこへ、お前が現れて、俺は生き返った。勝負で得るカネは、働いて稼ぐカネの2倍すばらしい」(映画「ハスラー2」)

主人公(エディ)のハスラー家業は、25年前に終わっている。

「ファースト・エディ」は、もう、どこにもいないはずだった。

ナインボールの天才青年ビンセント(トム・クルーズ)が現れる前までは。

エディが乗り越えるべき壁は、自分の「老い」を素直に受け入れることだった。

「老い」を受け入れるところから、中年の再生物語は始まると言っていい。

エディにとって、その象徴が「老眼鏡」だった。

かつて、ビリヤード・ゲームにおいて、視界を妨げる眼鏡は不利なものと考えられていた。

「老眼鏡」を手に入れることによって(つまり、自分自身の「老い」を受け入れることによって)エディは再生への道を歩み始める。

ビンセントのイカサマによってトーナメントを勝ち進んだエディは、ゲームを棄権して会場を去る。

彼に必要なものは、トーナメントで勝つことではなく、自分自身に勝つことだったからだ。

黒い8番ボールに映った自分の姿を見て、エディは試合を棄権する。

まさに、彼は、彼の中の彼自身と勝負をしていた。

だからこそ、エディは、ビンセントに「真剣勝負」を挑むのだ。

「私が説得するの?」「それで俺が救われる」(映画「ハスラー2」)

エディが求めているのは「真剣勝負」である。

エディの棄権と同時に、恋人(ジャネル)はアパートを出た(「荷物は段ボールに」)。

年老いた男女の再生が、そこに象徴されている。

「傷ついたか?」「そうだ」「あんたはガッツがある。だが、俺には勝てない。無駄だよ」「試そう。負けるかもしれん。だが頼む」「断る」「行くな」「俺の勝手だろ?」「頼む。俺は先がない」「あんたは俺たちを利用した!」「そのとおりだ。だが、君はここにいる。俺がいなきゃ、今もまだ、あのオモチャ店だ。あいこだ」「……」「気がとがめることもさせた。その片を、ここでつけよう」「なぜ?」「俺に一生中途半端な思いをさせたいのか?」(映画「ハスラー2」)

「俺に一生中途半端な思いをさせたいのか?」というエディのひと言に、この映画が伝えたいすべてのメッセージが凝縮されている。

中途半端な人生から逃れるために、エディはキューを手にしたのだ。

中年世代への激励が、そこにはある。

しかし、エディは、ビンセントを借りての勝負ではなく、自分の勝負をすることにこそ、生き甲斐のあることを感じる。人生、それは自分のアイデンティティを求めての旅であることを、『ハスラー』と25年後の『ハスラー2』は教えてくれるのであった。(筈見有弘「『ハスラー』と25年後の『ハスラー2』」/「ハスラー2」公式パンフレット)

人生はまだ終わっていない。

人生は、まだ、これからなんだと。

あるいは、エディはビンセントに勝つことができなかったかもしれない。

しかし、重要なことは、彼が「リスタート」を開始したということだ。

エディの姿には、SIONが『通報されるくらいに』(1998)で歌った再生の美しさがある。

あわてんなよ

雨があがったからって

いきなり晴れるわけもないさ

俺はまだ やっと今 始まったばかりだろ

早くはない 遅くはない 始めたら始まりさ

何度でも 何度目でも 始めたら始まりさ

(SION「通報されるくらいに」)

若い頃は、トム・クルーズの華麗な姿に目を奪われた。

しかし、年を取ると、ポール・ニューマンのひたむきな姿こそが、この映画の真実だったのだということに気付かされる。

そこでは、トム・クルーズは一人のサブ・キャストに過ぎない。

この映画は、中年世代のための映画だったのだ。

「エディは年をとり、自分が憎む人間──ずる賢い人間になっていた。そこで、自分の若い頃をほうふつとさせる若いハスラーと出会う。彼は、その若者を堕落させ始めるのだが、ある瞬間に、ふたつの役は交差するのだ」(マーティン・スコセッシ『ハスラー2』公式パンフレット)

人は、誰しも自分の「老い」を感じる瞬間がある。

大切なことは、その「老い」を拒絶することなく受け入れて、新しい自分を始めることなのだ。

原作小説『ハスラー2』との違い

映画『ハスラー2』には原作小説がある。

あまりにもストーリーが異なっているので、もはや原作小説とは呼べないものだったが。

ウォルター・テヴィスの『ハスラー2』に、ビンセント(トム・クルーズ)は登場しない。

ポール・ニューマンも「カラー・オブ・マネー」という小説の映画化を望んでいることが分かった。それは ’61年にロバート・ロッセンに映画化された「ハスラー」の続篇で、同じウオルター・テビスの書いた小説だった。(『ハスラー2』公式パンフレット)

しかし、小説が、そのまま映画化されることはなかった。

「僕はいい小説だと思った。魅力もある話だったが、エディがつまらなくなっていると感じた。僕のイメージするエディは、もっと行動する男だ」(マーティン・スコセッシ『ハスラー2』公式パンフレット)

ウォルター・テヴィスの『ハスラー2』では、エディの老いが、映画以上に強調されている。

「あの頃は若かった。今は中年だからな」「中年などというものは存在しないんだよ、ファースト・エディ。それは、口臭とおなじに、メディアが発明したものなんだ。それは彼らが大衆を利用する材料なんだ」(ウォルター・テヴィス「ハスラー2」沢川進・訳)

「老い」とは年を取ることではない。

「老い」とは、自ら老けこんでいくことなのだ。

ライバル(ファッツ)は、自分の年齢を乗り越えて、若々しく生きている。

「わたしは六十歳を越している」と、ファッツがペリエ水を飲みながら言った。「いわゆる中年になった時、無視してやったら中年は去っていった。無理をせずに、頭を働かせる。それだけのことだ」(ウォルター・テヴィス「ハスラー2」沢川進・訳)

ファースト・エディは、老いを恐れている。

それは真実ではなかった。エディにとってはちがうのだ。かれは若者のときのように感じてはいなかった。ボロボロになり、おびえているような感じだった。「わたしのゲームは昔とはちがう」(ウォルター・テヴィス「ハスラー2」沢川進・訳)

ウォルター・テヴィスの小説では、年老いていくエディの葛藤が大きなテーマとなっている。

人生の底辺からの復活と言ってもいい。

「わたしの生活はばらばらに破壊しそうなんだ。女房は家を捨て、撞球店も自分のものでなくなった。プールの腕前も昔の半分に落ちてしまった。半分以下だろう。あんたは、どうやってそういった災難から身をかわしたんだ?」ファッツはエディを見てまばたきした。「わたしは勝ち続けただけだ、ファースト・エディ」(ウォルター・テヴィス「ハスラー2」沢川進・訳)

マーティン・スコセッシが「エディがつまらなくなっている」と感じたのも無理はない。

「ハスラー2」をつくろうという企画は前からあり、「ハスラー」の原作者ウォルター・テビスは続編の小説を書いたものの、マーティン・スコセッシ監督たちはそれがあまり気に入らず、作家で脚本家のリチャード・プライス、スコセッシ、ポール・ニューマンが、ニューマンの家でストーリーを練り直したといわれる。(『ハスラー2』公式パンフレット)

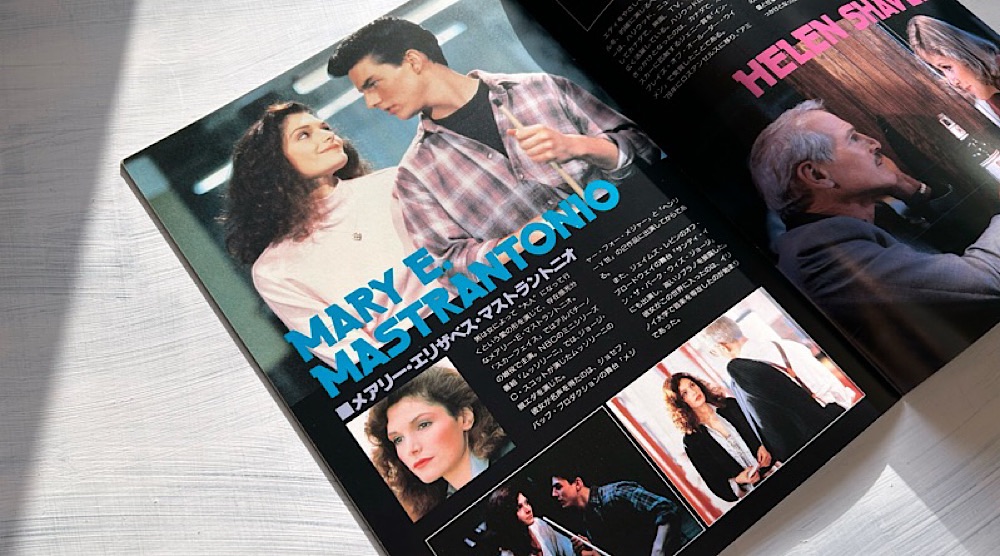

原作小説にはビンセント(トム・クルーズ)はもちろん、ビンセントの恋人カルメン(メアリー・エリザベス・マストラントニオ)も登場しない。

さらに言えば、主人公(エディ)の恋人ジャネル(ヘレン・シェイバー)も、撮影開始の直前になって、ポール・ニューマンの提案によって生まれたキャラクターだという。

映画『ハスラー2』は、原作小説『ハスラー2』とは異なる、もうひとつの『ハスラー2』だったのだ。

背景となっているのは、どちらも、1961年(昭和36年)の『ハスラー』である。

ビリヤードはたしかに退屈だった。もう、興奮を感じないのだ。そして、あのナイン・ボールとワン・ポケット・ゲームをプレイしていた若者たちが、かれを不快にした。あの若者たちが勝とうと必死になっていた姿を思い出すだけで、身体に寒気が走った。(ウォルター・テヴィス「ハスラー2」沢川進・訳)

25年という時間は、ビリヤードの世界をさえも変えた。

戦前から昭和30年代までは、ビリヤードといえば、赤白の四つ玉と3クッションであった。ポケットゲームは、戦後に米軍が日本に持ち込み、前作の「ハスラー」が大きなきっかけとなって、日本中に流行しだしたのである。(『ハスラー2』公式パンフレット)

『ハスラー2』の影響を受け、1980年代後半の日本では「ナイン・ボール」が爆発的に流行した。

合コン(男女の合同コンパ)の後にはプール・バーでビリヤード・ゲームというのが、当時の若者たちにとって当たり前の夜だった。

深夜のプール・バーには、ワンレンでボディコンの女の子たちが集まっていた。

青春とビリヤードとが切り離すことのできない時代だったかもしれない。

「エイト・ボール」でビリヤードに入門した若者たちは、「ナイン・ボール」で腕を磨いた。

そういう時代だったのだ。

彼らのバックボーンとなっていたのが、映画『ハスラー2』である。

ポール・ニューマンはあるインタビューで、今までの一番好きな役は『ハスラー』の ”ファスト・エディ” だと語っていた。エディの中にあるハスラー(勝負師)として、少し自己破壊的なところに自分を重ねたのかもしれないし、彼のストレートな生き方に、自分もそうありたいと望んでいたのかもしれない。(松本和子「素敵な不良たち!」/『ハスラー2』公式パンフレット)

かつて、若者たちを熱狂させた『ハスラー2』は、今も彼らを魅了し続けている。

そして、大人になった彼らは、トム・クルーズではなくポール・ニューマンに自分自身を重ね合わせているのだ。

時代を超えて生き続ける映画があるのだとしたら、それは『ハスラー2』のような映画だったのかもしれない。

書名:ハスラー2

著者:ウォルター・テヴィス

訳者:沢川進

発行:1986/11/25

出版社:角川文庫